包衣bāoyī

满语。清代王府中的家奴。〔例〕“禄大人说,龙门的精品说话运到欧洲!索巴,你是旗人吧?”“正红旗,包衣出身!”(五314)∣不错,沈家两兄弟都曾是府上的包衣。(榆12)

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

〗。

〗。

〗。

〗。

包衣

❶“包衣阿哈”的简称。“包衣”,满语音译,意为“家的”,“阿哈”意为“奴仆”。清代满、蒙古贵族的家奴。满洲贵族占有的“包衣”没有人身自由,被迫为主人从事各种家务和生产劳动,多来源于战俘、罪犯、买卖和包衣所生子女等。蒙古王府内的包衣,一般是随满洲贵族的公主、格格陪嫁的人户。通称“尹吉满洲”(一作“因吉”),意为“做丫鬟的满洲人”,其实多为汉族人。由王府的“包衣达”或“排生达”管理。由王爷赏赐一定数量的土地,自耕或出租。有牲畜者,须向主人缴纳各种临时赋税。主人一般不能将其买卖典当。多在王府做各种家务劳动,常被王爷抽作随丁、侍卫和看守坟墓的陵丁。后来大都加入旗籍成为蒙古人。

❷清“内务府”或“内府”的汉译。顺治元年(1644)于其下置正黄、镶黄、正白三旗,通称“内务府三旗”,又称“包衣三旗”。

包衣Booi

满语。汉译“家里的”,转意为专司皇家事务的“内务府”,或简称“内务”,如 “包衣按班”即内务府大臣。

包衣

满语。“包衣阿哈”的简称,满族及清代贵族的家庭奴隶。来源于战俘、罪犯,因债务破产者。世袭。为历史上满族社会的最低者,无人身自由,从事家内劳动和生产。清统治全国后,也有因战功而显贵的,但对其主子仍保留奴隶身份。

包衣

满语音译。意为半截句“家里的”,即“奴仆”。清代掌管皇家事务内务府所属人丁的总称。原从“包衣阿哈(家里的奴仆)”一称中分离出来。后金国建立前后,统称包衣阿哈。多来自被掠人口、“家生子”等等,被女真贵族以及一般旗人所占有,处于其社会最低阶层。随着奴隶制社会的折向发展和变化,逐渐多以“包衣”称谓汗府、贝勒等府所属奴仆,不再与“阿哈”连用。如天聪三年(1629),考试儒生,录取200名,时定凡在汗、贝勒等府属“包衣”下者皆拔出,诸汉臣颂为“仁德”;天聪(1627—1635)末,礼亲王代善第四子瓦克达府中,已有“尼堪(汉人)包衣”和“尼堪阿哈”之分。当时,已有“包衣牛录”等组织之设。“包衣”与“阿哈”之间已存在着一定的差别,其处境已有所改善。清入关后,帝王家仍多用“从龙入关”的旧包衣(属正户)。由于满洲封建化的加深,包衣的待遇也得到了进一步的改善与提高,包衣佐领、管领诸组织也相继增设起来,最终多达66个。每逢皇子皇孙分封、公主婚嫁出府,内务府必循例以其※余丁移往新府设置包衣佐领和管领。上三旗包衣,内务府属(亦称※内务府三旗);下五旗包衣,王公府属。包衣人以万计,皆为皇家“兵卫”于内庭(或外廷)、“体役”于内外而效尽犬马之劳。其身分地位低于外※八旗世仆。包衣人因功抬入八旗,俗称“出包”;被罚入,改称“入包”。内务府是个大“包”(大家),其总管(无定员)满语即称“包衣昂邦”。包衣人,可入“官学”、参加科举考试。因功跻身于显贵者,其家奴仆或拥有近百,或出百外,这种人在其奏折中自称为“包衣下贱”。参见“包衣阿哈” (587页)。

包衣

见“阿哈”。

包衣

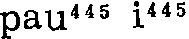

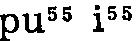

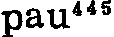

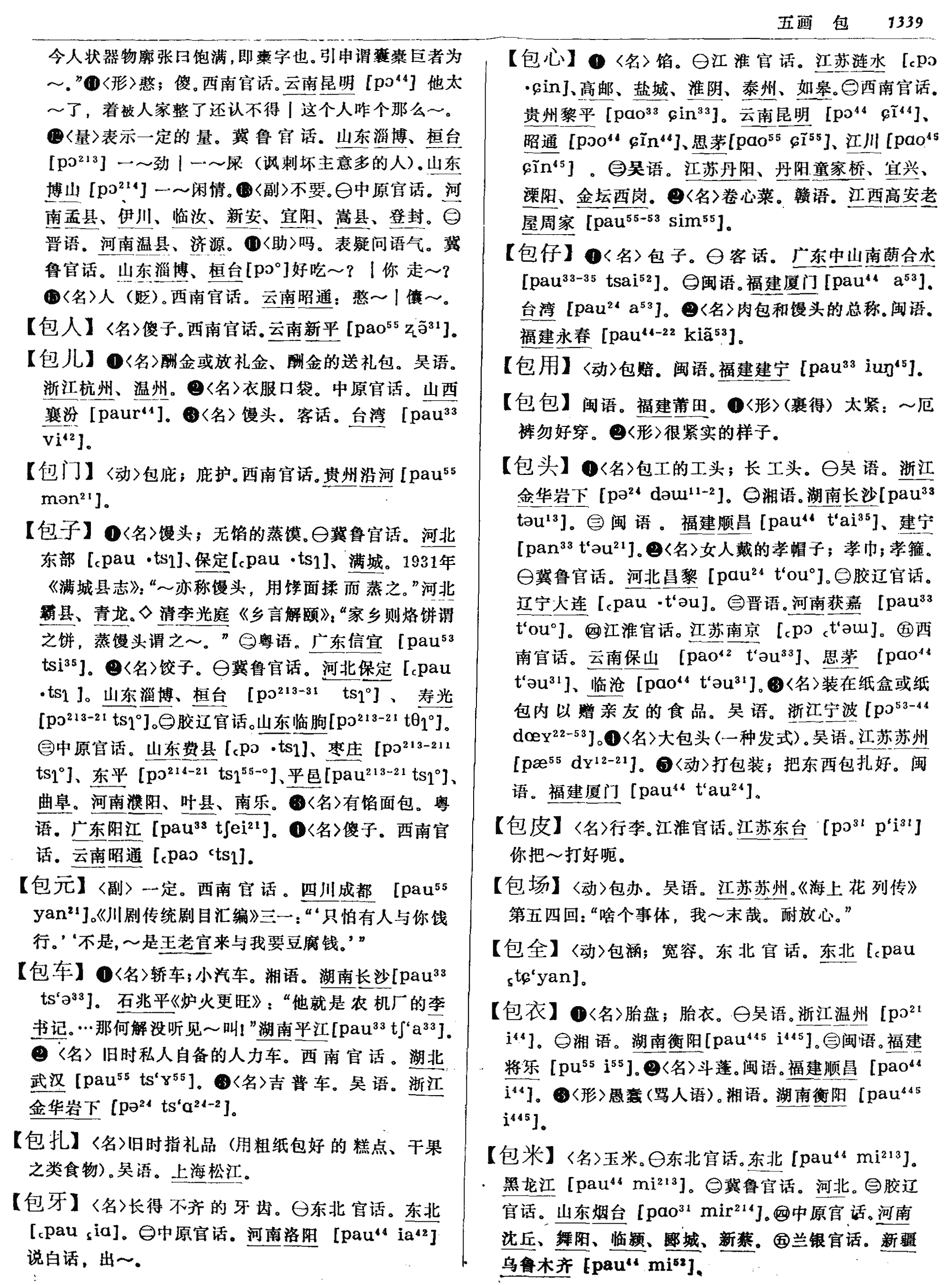

〈名〉同“胞衣”。胎盘和胎膜的总称。

《金》三十: 横生就用刀割,难产须将拳揣。不管脐带~,着忙用手撕坏。

- tongban是什么意思

- tonghak rising是什么意思

- tongking是什么意思

- tong marang是什么意思

- tong min是什么意思

- tongs是什么意思

- tongs and bones:是什么意思

- tong-shou是什么意思

- tong-tuo是什么意思

- tongue是什么意思

- tongues是什么意思

- tongue-tied是什么意思

- tonhaler taamaashaa是什么意思

- tonic sol-fa是什么意思

- to-night是什么意思

- tonight是什么意思

- tonish是什么意思

- tonka bean是什么意思

- tonkin是什么意思

- tonkin gulf,resolution of是什么意思

- tonkin 东京是什么意思

- tonkin(或tongking)是什么意思

- tonkin,gulf of是什么意思

- tonl是什么意思

- tonl det是什么意思

- tonle sap是什么意思

- tonlé sap 洞里萨湖是什么意思

- tonnage and poundage是什么意思

- tonner是什么意思

- tonnerre是什么意思

- tonsillitis是什么意思

- tonsils是什么意思

- tont是什么意思

- tontine是什么意思

- tont met是什么意思

- tont tont sex是什么意思

- tont zvnrt是什么意思

- tonɡ是什么意思

- too是什么意思

- toofangchis是什么意思

- took是什么意思

- tooke,john home是什么意思

- tool是什么意思

- toomer,jean是什么意思

- toont是什么意思

- tooth是什么意思

- toothache是什么意思

- tooth-drawer是什么意思

- tooth shell(或tusk shell)是什么意思

- toowoomba是什么意思

- top是什么意思

- topa是什么意思

- topas:是什么意思

- topaz是什么意思

- topcoat是什么意思

- tope是什么意思

- topeka是什么意思

- to people of china是什么意思

- to persia是什么意思

- topful是什么意思