动脉导管未闭patent arterial duct

小儿出生1年以后,连接肺动脉总干(或左肺动脉)与降主动脉之间的动脉导管仍没闭锁,称为动脉导管未闭。是一种先天性心血管疾病。轻者可无症状,重者有乏力、劳累后心悸、气喘、胸闷、咳嗽、咯血;晚期肺动脉压增高出现紫绀与右心衰竭症状等。本病突出体征为胸骨左缘第2肋间有响亮的连续性的机器样杂音,占据整个收缩期与舒张期;X线、心电图、右心导管等检查利于本病诊断。治疗:手术治疗,效果良好。

动脉导管未闭

系先天性心脏病。胎儿期连接主动脉与肺动脉之间的动脉导管,在出生后仍未闭合,部分血液仍从主动脉直接流向肺动脉,使肺部血流量增加,产生肺动脉高压,加重心脏负担。手术结扎或切除未闭的动脉导管,以达根治。

动脉导管未闭patent arterial duct

指主动脉峡部与左肺动脉间的动脉导管于出生1年后仍持续开放。患者可同时伴有其他先天性心血管畸形。患婴女性多于男性。主动脉血液持续不断地流入肺动脉,可加重心肺血管负担,从而引起血流动力学改变。主要表现为心悸、气喘、胸闷。于胸骨左缘第2肋间可闻及连续性机器样杂音,体动脉压差增宽。X线、心电图及超声心动图检查可协助诊断。宜手术治疗。

动脉导管未闭

动脉导管未闭为非青紫型先天性心脏之一。动脉导管位于肺动脉总干分叉或左肺动脉与左锁骨下动脉远端的主动脉连接处。动脉导管出生后不久应关闭,若持续开放,则称动脉导管未闭。常见畸形为管形或漏斗型。发病率约占先天性心脏病的10~12%。高原地区发病率明显增高;母妊娠3~4月患风疹或胎儿有宫内感染者发病率也高。约15%患儿伴有心血管其他畸形,如室隔缺损、主动脉缩窄、房隔缺损及房室通道等。患者女性较男性高出3倍。未成熟儿特别是极低出生体重儿(小于1200g)或伴有呼吸窘迫综合征者,约80%导管关闭延迟。

正常足月儿生后10~15小时动脉导管中层平滑肌收缩,形成功能性关闭;3~4个月后才得解剖性关闭。动脉导管收缩的原理,一般认为与血氧浓度及胎龄有关。PaO2的增高使动脉导管对前列腺素E的敏感性显著下降,而前列腺素E有松弛动脉导管的作用,故当PaO2大于60mmHg时动脉导管即明显收缩。收缩程序先从肺动脉端开始,逐渐延伸到主动脉端。出生后如有低氧血症(如窒息等)可使动脉导管延迟闭合或重新开放。血液动力学的变化决定着症状的发生与发展。血液经动脉导管分流的方向及分流量取决于动脉导管的粗细、主动脉与肺动脉之间的压力阶差及体循环与肺循环的阻力。因此,足月儿生后1~2周,待肺小动脉中间肌层逐渐吸收,肺循环阻力下降,体循环压力日渐增加时,血流可从主动脉经未闭动脉导管分流到肺动脉;起初分流量少,临床上一般于生后1个月内较少发生充血性心力衰竭。随着年龄的增长,主动脉压力日渐增高,不论于收缩期或舒张期均有血液分流入肺动脉,引起脉压明显增宽及连续性机器样杂音。当分流量大,肺回流量增多,左心房扩大,可产生二尖瓣相对狭窄而形成的滚筒样舒张期杂音,继而左心室因容量负荷增多而进一步扩大。分流量极大时肺动脉压力增高,右心室因压力负荷过重而肥大。当肺动脉压力超过主动脉舒张期压力时,分流仅发生于收缩期,原有的连续性杂音可消失,仅出现收缩期杂音。

临床表现可随动脉导管的粗细及年龄的大小而不同。管径细者可无症状,粗者则可较早出现临床症状。早产儿因其肺小动脉肌层尚未增厚,出生后肺循环阻力降低较快,早期即可发生左向右分流而出现心力衰竭,以呼吸增快、收缩期杂音为主,肺部有啰音,有时可伴坏死性小肠结肠炎; 而心前区搏动强烈及肝肿大等症状却少见。动脉导管粗者,婴儿期即频发呼吸道感染,气促,多汗、不喜活动,部分患儿有慢性刺激性干咳,或由于左喉返神经受压迫可致声哑。动脉导管极粗者尚可压迫左支气管而产生哮鸣,甚至肺不张。

婴儿期体征可不典型。分流量小者,除出现杂音外,可无类似主动脉瓣关闭不全的体征如脉压增宽等。分流量大者,于胸骨左上缘可仅有一短促渐增型收缩期杂音(或仅有舒张期杂音),伴或不伴震颤,有时甚至无杂音。杂音及震颤位置可较低,于左侧第3、4肋间,一般肺动脉瓣区第二音均较亢进。若仅出现收缩期杂音,应与室隔缺损相鉴别。脉压增宽、股动脉枪击声及水冲脉的出现均提示动脉导管未闭。

年长儿表现较典型,于胸骨左缘第二肋间有连续性机器样杂音伴震颤,心尖区常有舒张期杂音(左心血流量增多),有脉压增宽与股动脉枪击声,一般诊断不难。并发肺动脉高压时,舒张期杂音变轻或消失,杂音不典型。诊断不明确时可用升压药(如新福林等)注射后,若出现连续性杂音,则为动脉导管未闭。但应排除永存动脉干,主、肺动脉隔缺损及主动脉瓣脱垂等(主动脉瓣关闭不全)病症。

X线胸片于婴儿期有时仅表现为肺血管影增深、肺充血、左心房扩大或全心扩大,而无典型主动脉结增宽特征。年长儿除肺门影增生及肺充血外,尚可见肺动脉段明显突出,左心房及左心室增大,同时多见主动脉结突出。

心电图于新生儿期可无变化或不显示右心室占绝对优势的图形,分流量大者左心室有不同程度的容量(舒张期)负荷加重现象,呈ST段抬高,当肺动脉高压时则显示双心室肥大的图形。

超声心动图可鉴别新生儿肺透明膜病。测量左心房与主动脉内径的比值,若超过1.2(正常比值为0.8)提示有左向右分流存在,系动脉导管未闭,肺透明膜病的比值应正常。

心导管检查可测定肺动脉血氧含量,若超过右室0.5Vol%以上,提示有分流存在;若插管通过未闭的动脉导管而进入降主动脉即能确诊。一般不需作造影检查。

并发症常发生于婴儿期有大分流量的患儿,多见顽固性充血性心力衰竭。心力衰竭伴肺部反复感染,常为患儿致死原因。年长儿常见的严重并发症是亚急性细菌性心内膜炎,赘生物常于肺动脉总干分叉处形成。少数患儿可发生动脉导管动脉瘤。

治疗包括:

❶对症处理: 早产儿不伴肺透明膜病者,可用洋地黄、利尿剂、限制液体摄入量,以控制心力衰竭,

❷药物治疗: 早产儿若采取上述措施经48小时未奏效,可用前列腺素合成酶抑制剂如消炎痛每次0.2mg/kg,总量不超过0.6mg/kg,一般于用药后24小时内可显示效果,若未奏效可间隔12~24小时重复上述剂量。服药过程中应记录尿量。有出血倾向、肾功能不全或胆红素代谢障碍者禁用。

❸导管阻塞法: 先经心血管造影确定动脉导管位置、形态、粗细,然后选用与动脉导管粗细相近的锥形泡沫塑料塞 (一般动脉导管的主动脉端口径大于肺动脉端口径)借助心导管插管从股动脉插入将此塞子推送入未闭的动脉导管至肺动脉端以阻塞之,成功率达80%。此法适用于年长患儿。近年来采用带金属钩的伞样泡沫塑料塞的特殊装置,通过心导管插到未闭的动脉导管处时将“伞”撑开,以达到阻塞动脉导管的目的,施行于新生儿已获得成功。(4) 外科治疗: 动脉导管较少于一岁以后自然关闭,早产儿伴肺透肺膜病及充血性心力衰竭,婴儿伴肺动脉高压及心力衰竭,用内科治疗无效者,均应考虑立即手术结扎。若一般情况良好,无心力衰竭者,可于学龄前期手术结扎。

动脉导管未闭

动脉导管未闭为常见的先天性心血管畸形,女性发病率较高。在胚胎期,动脉导管位于肺动脉分叉与降主动脉起始处之间,将肺动脉与主动脉相连,是胎儿血液循环的正常通道,出生后自行闭塞,成为动脉韧带。根据统计,胎儿出生后2个月,88%的动脉导管完全闭塞,极大多数于一年内封闭,若持续不闭,则称动脉导管未闭。

主动脉的压力不论在收缩期或舒张期,均高于肺动脉,动脉导管未闭者发生持续性左向右分流。肺动脉由于同时接受由动脉导管分流和由右心室排出的血液,故肺部充血,回流至左心的血液亦增加,左心室负担增大,可导致左心室肥大。如长期有较大的左向右分流,肺动脉产生高压,同时伴有中和小肺动脉内膜增殖和肌层肥大,甚至有血栓形成,可致右心室肥大。一旦肺动脉高压严重,血液可自右向左逆向分流。下肢动脉血氧饱和度较上肢明显降低,临床出现下肢紫绀,称差异性紫绀,最后可发生全身紫绀。

动脉导管未闭的症状,与导管的粗细,分流量的大小,以及肺动脉高压程度有密切关系。很多患儿无自觉症状,体检时听到杂音而获诊断。分流量较大者,因肺充血易患呼吸道感染,或反复发生肺炎,甚至引起心力衰竭。患儿活动后常有心慌、气短、疲劳,因体循环血量减少,生长发育较落后,身材瘦小。若并发急性细菌性心内膜炎,则有发热等全身感染症状。心脏检查可于胸骨左缘第2~3肋间听到响亮的连续性机器样杂音。向颈部及背部传导,局部可扪及震颤,肺动脉瓣区第二音常被杂音所掩盖。分流量很大者,心尖区可听到舒张期滚筒样杂音,提示肺回心血量大增所致的相对性二尖瓣狭窄。另外,因主动脉血液经动脉导管分流而致舒张压下降,脉压增宽,并产生周围血管体征,如股动脉枪击音,甲床可见毛细血管搏动,颈动脉搏动增强等。

婴儿期发生心力衰竭者约5%,常频发呼吸道感染、气急、多汗、喂养困难、瘦弱、脉速,肺动脉高压时,杂音常不典型,可能只听到收缩期杂音; 如有肺动脉瓣关闭不全时,可听到舒张期杂音。有的甚至听不到杂音、所谓安静的动脉导管未闭。

早产儿动脉导管未闭,可持续存在胎儿循环,由于肺小血管收缩、肺动脉压力增高,其血液动力学改变为右向左分流,约60%早产儿动脉导管未闭,表现呼吸窘迫综合征,杂音、体征均不典型。

胸片检查,见主动脉结突出,于主动脉分流部位后管径骤小,状似漏斗。肺动脉高压时,肺动脉高度突出,肺野纹理细,右室、右房肥大。

心电图检查一般电轴左偏,左室肥大,若出现左,右心室肥厚或单纯右心室肥厚,提示肺动脉高压。

超声心动图检查,动脉导管未闭并无特征性表现。测定左心房与主动脉内径比率是一项反映左向右分流量的指标,对婴儿尤其早产儿的动脉导管未闭的诊断很有价值,正常婴儿比率为0.87±0.12,若有动脉导管未闭的婴儿为1.28±0.21。

典型病例不需施行右心导管检查,诊断困难时右心导管的以下三点有助诊断:

❶肺动脉血氧含量高于右心室0.5容积%以上。

❷心导管从肺动脉经动脉导管进入降主动脉。

❸测量肺动脉压力了解肺动脉高压的程度。诊断和鉴别诊断困难可作选择性心血管造影、升主动脉或左心室造影,可见主、肺动脉和未闭的动脉导管同时显影。临床需与主、肺动脉隔缺损、主动脉窦瘤破入右心室,室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全鉴别。

动脉导管未闭增加心脏负担,影响生长发育,大分流量的导管可致心力衰竭或并发细菌性动脉炎或导管内膜炎,因而确诊后原则上应手术治疗。因多数开放的动脉导管于一岁内可自行闭合,故关闭动脉导管的手术应于一岁后进行。但新生儿期有反复肺部感染、顽固心力衰竭、内科治疗不易控制病情者,均应及时手术。早产儿动脉导管,如合并呼吸窘迫综合征,有右向左分流者,不宜手术,应内科治疗,包括吸氧、强心、利尿剂等,可应用前列腺素抑制剂(消炎痛、阿斯匹林、氯喹)药物治疗。消炎痛一次口服剂量0.2mg/kg,隔12~24小时重复一次,总剂量不超过0.6mg/kg。肾功能不良,胆红素代谢异常或有出血倾向者不宜应用前列腺素抑制剂。若药物治疗无效,动脉导管继续开放,左向右分流量很大,或右向左分流经治疗后、肺动脉压力下降,转为左向右分流者,则仍需考虑手术,但死亡率高。

手术禁忌证为严重肺动脉高压,右向左逆向分流,出现紫绀者,或合并其他心血管畸形,动脉导管未闭有助于增加肺血流量者。

手术方法有导管结扎术、导管钳闭术和切断缝合术三种。动脉导管切断缝合术是确实有效的手术方法,符合血管外科的处理原则,术后不会再通。但术中有大出血危险,术后偶可发生假性动脉瘤。导管钳闭术需特殊器械。结扎术或于导管前壁加涤纶“枕垫”结扎法,操作简单,安全有效,偶见术后导管再通。

动脉导管未闭

动脉导管未闭是常见的先天性血管病之一,为胎儿期连接肺动脉总干(或左肺动脉)与降主动脉的动脉导管于出生后未闭塞所致。多见于女性,男、女比例约为1:3。

胎儿期肺尚无呼吸作用,动脉导管的存在使来自右心室的大部分血液不进入肺内,而转入主动脉。出生后随肺部呼吸功能的发展和肺血管的扩张,动脉导管失去其作用而逐渐闭塞,95%的婴儿在出生后一年内闭塞(其中80%的婴儿在出生后第三个月闭塞),如此时仍未闭塞,即为动脉导管未闭。

未闭的动脉导管有管型、窗型和漏斗型三种,其长度2~30mm不等,直径5~10mm不等,窗型者几乎没有长度。本病可与其他先天性心脏血管病合并存在,常见的是主动脉缩窄、大血管错位、肺动脉口狭窄、心房间隔或心室间隔缺损等。

由于本病主动脉压高于肺动脉压,不论在心脏收缩期或舒张期,血液分流均由左至右,故肺循环的血流量增多,常达体循环的2~4倍,因而使肺动脉及其分支扩大。回流至左心房与左心室的血液亦相应增加,使左心室的负荷加重而增大。由于在心脏舒张期主动脉血液仍分流人肺动脉,故周围动脉舒张压下降,脉压增大。

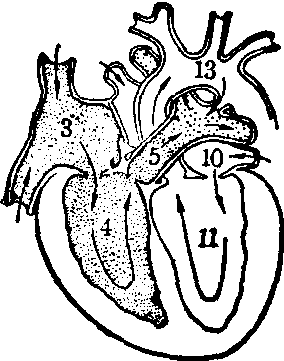

动脉导管未闭时心脏大血管内血流情况示意。主动脉的动脉血经未闭的动脉导管进入肺动脉,与其中的静脉血混合 (与第8页正常者图比较)。

未闭的动脉导管较粗,分流至肺动脉血量大者,可引起肺动脉压轻度增高。少数病人可伴有肺血管阻力增高,而引起显著肺动脉高压,此时左至右分流反而减少或发生右至左分流,出现紫绀,并有右心室增大(图)。

本病症状随病变严重程度而不同,轻者可无症状,重者有乏力、劳累后心悸、气喘、胸闷、咳嗽、咯血等。少数发育不良。

最突出的体征是在左锁骨下或胸骨左缘第二肋间有响亮的连续性机器声样杂音,占据整个收缩期和舒张期,收缩末期最响并可伴有震颤,向左上胸及背部传播。个别病人杂音最响位置可能在第一肋间或第三助间。婴儿期伴有肺动脉高压或并发充血性心力衰竭者,由于主动脉与肺动脉之间压力阶差发生变化,以致无连续性杂音,仅有收缩期杂音或无显著杂音。分流量较大的病人可有心脏浊音界增大,心尖搏动增强,心尖区有舒张期杂音(相对性二尖瓣狭窄),肺动脉瓣区第二心音增强或分裂(但多被杂音所掩盖,不易听到),类似主动脉瓣关闭不全的周围体征如脉压增大、水冲脉、毛细血管搏动和周围动脉枪击声等。少数并发显著肺动脉高压引起右至左分流的病人,可能仅在肺动脉瓣区听到舒张期吹风样杂音(相对性肺动脉瓣关闭不全),并有紫绀,此种紫绀在下半身较上半身更为明显。

X线检查可见肺充血,肺动脉影增粗和搏动增强,肺动脉总干弧凸出,主动脉结和升主动脉增大,左心房和左心室增大。左侧位片偶尔可见主动脉弓下端附近有未闭动脉导管小片钙化阴影。

心电图和心向量图检查可见三种类型的变化: 正常、左心室肥大和左、右心室合并肥大,后者常伴有肺动脉高压。如出现明显的右心室肥大,则为显著肺动脉高压的表现。

超声心动图检查可见左心室内径增大,二尖瓣活动幅度及速度增加。

右心导管检查的主要发现是肺动脉血氧含量较右心室高出0.5vol/dl以上,肺血流量增多,肺动脉与右心室压力可正常或略增高,心导管可能由肺动脉通过未闭的动脉导管进入降主动脉。肺动脉压显著增高者可有双向性或右至左分流,此时动脉尤其是下肢动脉血氧含量降低。

未闭的动脉导管较细而左至右分流量少的病人,可用带有铂电极的心导管,放在右侧心脏各部和肺动脉,并吸入氢气,作氢稀释曲线测定,可在肺动脉处测得提前到达的曲线,到达时间短于4秒。

选择性主动脉造影可见主动脉弓显影的同时肺动脉也显影,有时还可显出未闭动脉导管和动脉导管附着处的主动脉局部漏斗状膨出。

根据典型的杂音、X线与心电图改变,可正确地诊断本病。但还需与其他引起心脏连续性杂音或来往性杂音的疾病,如主动脉肺动脉间隔缺损、主动脉窦动脉瘤破入右心、冠状动静脉瘘、左胸壁动静脉瘘、左上叶肺动静脉瘘、心室间隔缺损伴有主动脉瓣关闭不全等相鉴别。施行右心导管检查一般可确立诊断。

感染性动脉内膜炎为本病最重要的并发症,病变位于肺动脉受左至右分流血液冲击处,对治疗反应一般较好。心力衰竭主要发生在年长而分流量大的病人,先左心衰竭,后右心衰竭。肺动脉显著高压可在早期或晚期出现,使分流逆转而发生紫绀。此外,肺动脉或未闭的动脉导管可能破裂出血。

本病预后一般较好,许多病人无症状且寿命如常。但动脉导管粗大,发生心力衰竭,肺动脉高压而有右至左分流者,则预后差。肺动脉或动脉导管破裂出血可导致突然死亡。

手术结扎或切断未闭的动脉导管,是根治本病的方法。未闭的动脉导管被结扎后约有10%的病人可重行畅通,故现多主张切断缝合。在目前条件下,除窗型病人外,手术治疗的危险性很小,故多数认为除非病人年龄已超过50岁,凡已确诊的动脉导管未闭均应早期手术治疗。有心力衰竭或感染性动脉内膜炎者,在两者得到控制后亦可施行手术。显著肺动脉高压出现右至左分流有紫绀时,手术治疗对病人已无多大帮助,一般不主张手术。

发生在早产婴儿的动脉导管未闭可用抗前列腺素药物如消炎痛(每次0.3mg/kg)或水杨酸(20mg/kg,每6小时一次,共4次)治疗,可望动脉导管在24~30小时内关闭。并发动脉内膜炎而抗生素治疗不能控制者,也可考虑施行手术,术后继续用抗生素治疗动脉内膜炎可较易得到控制。

动脉导管未闭patent ductus arteriosus

系最常见的血管畸形,女性较多见。未闭合的动脉导管有管状型、漏斗型和窗孔型,后者较少见。产生的原因可能是出生后动脉导管的平滑肌未能收缩,使肺动脉和主动脉相通,主动脉的血液经动脉导管向右分流,造成肺循环血量大增,体循环血量减少,引起肺动脉高压,右心室肥大等,并可发生心力衰竭。

- 磁选机是什么意思

- 磁选法是什么意思

- 磁选装置是什么意思

- 磁通势是什么意思

- 磁通量是什么意思

- 磁通量计是什么意思

- 磁道是什么意思

- 磁针是什么意思

- 磁针及磁偏角是什么意思

- 磁针导航是什么意思

- 磁钢是什么意思

- 磁铁是什么意思

- 磁铁测试频率是什么意思

- 磁铁矿是什么意思

- 磁铁矿石中成片状的天然铁是什么意思

- 磁铁矿砂是什么意思

- 磁锋砭法是什么意思

- 磁门驿是什么意思

- 磁阅读是什么意思

- 磁阻是什么意思

- 磁阻半导体是什么意思

- 磁阻式电动机是什么意思

- 磁青是什么意思

- 磁青紙是什么意思

- 磁青纸是什么意思

- 磁青色是什么意思

- 磁鞘是什么意思

- 磁频率是什么意思

- 磁骨是什么意思

- 磁黄铁矿是什么意思

- 磁鼓是什么意思

- 磂是什么意思

- 磃是什么意思

- 磃氏館是什么意思

- 磃氏馆是什么意思

- 磄是什么意思

- 磅是什么意思

- 磅仔是什么意思

- 磅体重是什么意思

- 磅刀是什么意思

- 磅唐是什么意思

- 磅壁是什么意思

- 磅头是什么意思

- 磅子是什么意思

- 磅子儿是什么意思

- 磅差是什么意思

- 磅朵是什么意思

- 磅水是什么意思

- 磅湛纺织厂是什么意思

- 磅灯是什么意思

- 磅石是什么意思

- 磅码单是什么意思

- 磅砣是什么意思

- 磅破是什么意思

- 磅硠是什么意思

- 磅磕是什么意思

- 磅礚是什么意思

- 磅礴是什么意思

- 磅礴气势是什么意思

- 磅礴浑灏是什么意思