前5世纪~前3世纪

《管子·地数》载:“山上有慈石者,其下有铜金”,是为世界上有关磁石的最早记载之一,并已知根据磁石的性质找矿。

《管子·侈靡》载:“珠者,阴之阳也,故胜火。”“珠”向日能生火必为凸透镜,其时已知道用凸透镜向日取火。

《管子·地员》记载计算音程以确定5音的“三分损益法”:“凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以为害。三分以益之以一,为百有八,为徵;不无有三而去其乘,适足,以是生商;有三分而复于其所,以是生羽;有三分去其乘,适足,以生角。”是为古代物理学应用数学的最早例证。

越王勾践剑饰有琉璃珠;楚墓中有琉璃璧、琉璃珠,表明是时已能制造琉璃器物。

《考工记》记有六种不同成分的铜、锡合金及其不同的用途。做钟、鼎的合金,其中七分之六是铜,七分之一是锡;做斧、斤的合金,其中六分之五是铜,六分之一是锡;做戈、戟的合金,其中五分之四是铜,五分之一是锡;做大刀的合金,其中四分之三是铜,四分之一是锡;做箭的合金,其中七分之五是铜,七分之二是锡;做铜镜的合金,其中铜、锡各为二分之一。

《礼记·内则》载:“冠带垢和灰清潄,衣裳垢和赤清澣”,说明用植物灰水浸液洗涤衣冠已是当时宫廷中必行的制度。始用矾染色,《山海经·北山经》载:“贲闻之山、孟门之山,其下多黄垩、多涅石”。涅石乃一种黑色矾石。还记载了雄黄和青雄黄(后世谓之薰黄)的许多产地,是为雄黄在中国古代文献中首次出现。

其时在医疗中已广泛应用雄黄 (即鸡冠石,As2S2)、雌黄和石(砷黄铁矿,FeAsS2)等含砷矿物。

春秋战国之际用定一回归年为365.25日的《四分历》,与当时实际的岁时365.243 4日相比,误差为0.007 7日。战国时期,中国出现玻璃,含铅和钡,不同于欧洲的钠玻璃。

战国早期曾侯乙墓中,有一个书写着28宿名称天文图的漆箱盖,是为已知完整的28宿星名的最早文字记载。

《鹖冠子·环流第五》指出:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”,把北斗斗柄的指向和四季的交替系统地联系起来。

《逸周书》(《周书》)成书,确立了古代黄河流域的物候历——72候。以5日为1候,3候为1气,1年分为24气,共72候。每候以一个物候现象相对应,称为“候应”,表示1年中物候的一般变化情况。72候的“候应”分为生物物候和非生物物候两类。

《山海经》18卷成书。该书记载中国各地的主要山脉、河流、矿产等,其中所记载的矿产70多种,金属矿物的产地170多处,并且已提到潮汐与月亮的关系。

《管子·地数》记载了朴素的矿床学知识,《度地》论述了河流的侵蚀作用和河曲的形成过程,《地图》论述了地图在军事上的用途。

《管子·地员》根据实地考察,论述了地势高下、水泉深浅和18种不同土壤所适宜生成的植物,指出植物的生长与土地的密切关系,是为世界上最早的生态植物学记载。

是时已能根据牛马的外形来判断牛马的生理机能特点和生产技能,并据此选留种畜。

骆田或“雒田”,即仰潮水灌溉的潮田出现。郦道元《水经注》引《交州外域记》:“交趾昔未有郡县之时,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田。”

工程技术

春秋晚期,出现白口生铁,是为中国最早的生铁。

钢材出现。钢剑所用的钢是含碳量0.5%~0.6%的中碳钢,剑身经反复锻打而成。

青铜器已采用器身和附件分别铸造,然后再以合金(铅铜合金)焊接成整体的工艺。

铸铁技术发明。铁范中有较复杂的复合范和双型腔,还采用了难度较大的金属型芯。

铸铁柔化术产生。战国早期铁锛和铁镈均系生铁铸件经柔化处理而得,铁镈是最早的黑心韧性铁铸件。

炼铁固态渗碳制钢的方法和淬火技术已被应用。

齐人所撰《周礼·考工记》成书。记述有关百工之事,共有攻木之工、攻金之工、攻皮之工、设色之工、刮摩之工、抟埴之工6部分,分别对车舆、宫室、兵器以及礼乐诸器等的制作作了详细记载,并多探索其制造原理。是为当时手工业技术规范的总汇。

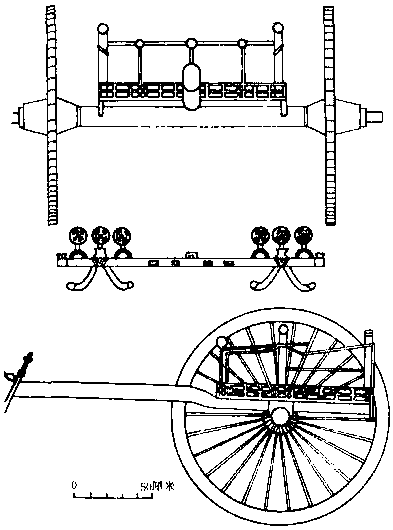

战国车型

公输般(又名鲁班)创造磨粉用的硙 (石磨);为楚国制造攻城用的运梯和舟战用的钩拒; 用竹片和木料制成飞鹊; 为其母制作木车马;发明木作工具,工艺精巧,被尊为木匠祖师。

- 窢是什么意思

- 窣是什么意思

- 窣云是什么意思

- 窣利是什么意思

- 窣利水是什么意思

- 窣利语是什么意思

- 窣勃野是什么意思

- 窣地是什么意思

- 窣地娇是什么意思

- 窣地嬌是什么意思

- 窣堵是什么意思

- 窣堵利瑟那国是什么意思

- 窣堵波是什么意思

- 窣干是什么意思

- 窣窣是什么意思

- 窣身入水是什么意思

- 窣都波是什么意思

- 窣静是什么意思

- 窣飒是什么意思

- 窤是什么意思

- 窥是什么意思

- 窥一斑是什么意思

- 窥一斑知全豹是什么意思

- 窥一斑而见全豹是什么意思

- 窥临江海接,崇饰四时新。是什么意思

- 窥云室是什么意思

- 窥人鸟唤悠扬梦,隔水山供宛转愁。是什么意思

- 窥以重利是什么意思

- 窥伺是什么意思

- 窥伺图谋是什么意思

- 窥伺揣度是什么意思

- 窥伺效慕是什么意思

- 窥伺朝廷是什么意思

- 窥伺瑕隙是什么意思

- 窥伺观望,进退无定是什么意思

- 窥伺边境是什么意思

- 窥伺间隙是什么意思

- 窥伺间隙以侵犯边境是什么意思

- 窥候是什么意思

- 窥兵是什么意思

- 窥其藩是什么意思

- 窥几是什么意思

- 窥勘是什么意思

- 窥及肩墙是什么意思

- 窥听是什么意思

- 窥园是什么意思

- 窥园主人是什么意思

- 窥园无暇是什么意思

- 窥园留草是什么意思

- 窥基是什么意思

- 窥塞是什么意思

- 窥墙是什么意思

- 窥天是什么意思

- 窥天外乘是什么意思

- 窥天集是什么意思

- 窥孔(瞄准用)是什么意思

- 窥宋是什么意思

- 窥宋东墙是什么意思

- 窥宋玉是什么意思

- 窥察是什么意思