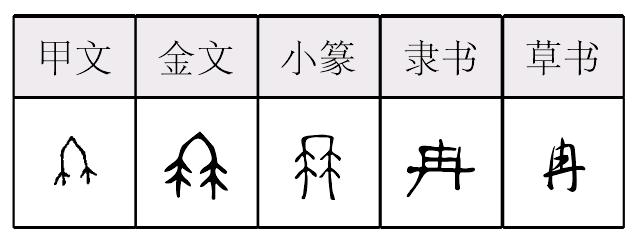

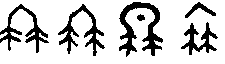

冉Rǎn

现行较罕见姓氏。分布很广,今河北之阜平、固安,山东之平度、昌乐、平邑、淄博,山西之太原,江西之金溪,云南之陇川、河口,四川之合江等地均有分布。汉、水、土家、布依、仡佬等多个民族皆有此姓。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶郑樵注云: “高辛氏之后。” “高辛”,相传为上古帝喾之号,乃黄帝曾孙,帝尧之父。

❷又云: “楚大夫叔山冉之后,以名为氏。”

❸ 《姓氏考略》 注云: “周文王子季载封於冉,以地为氏。”

❹又据 《汉书·颜注》云: “今夔州、 开州首领多冉姓, 皆冉、 𩧪种。” (按:“冉𩧪”,《中国姓氏大全》、 《姓氏词典》 皆引作 “冉”。 以 “” 为是。 “𩧑”, 类推简化作“𩧪”, 《康熙字典》音lóng, 又音péng。“”音máng, 古代少数民族名。《姓氏考略》误。) 此以族为氏。古夔州在今四川之奉节; 开州,即今四川之开县。或称,此之“冉” 种,即土家族冉姓之先。明田汝成《行边纪闻·蛮族·冉家》: “冉家,邛、筰冉氏之裔,今酉阳、乌罗部落之长名冉姓者,一曰冉家蛮,诟之曰南客子。其族散处沼河、佑溪、务川之间。” 又,以族、以国,《汉语大字典》 皆音nán; 以姓,则音rǎn。

❺或称:与染氏同。《中文大字典》 注“冉” 云: “姓也。或作‘染’。”

春秋时鲁有冉求,孔子弟子; 唐代有冉安昌,招抚使; 宋代有冉宗闵、冉夔,登进士第。

冉rǎn

❶漸進。張衡《思玄賦》:“恐漸冉而無成兮,留則蔽而不彰。”又見“冉冉”。

❷姓。《漢書》班固《幽通賦》:“欥中龢爲庶幾兮,顏與冉又不得。”冉,冉耕,孔子弟子。

❸漢代西南少數民族名。《漢書》司馬相如《難蜀中父老》:’朝冉從駹,定莋存邛。”《史記》作“”。

冉

读音r·an(ˇ),为an韵目,属an—ian—uan—üan韵部。而琰切,上,琰韵。

❶龟壳的边缘。

❷姓。

❸[冉冉]渐渐。《离骚》:“老冉冉其将至兮。”

冉*冄rǎn

姓。

冉冄

○~~((一)慢慢地。(二)叶子枝条等柔软下垂的样子)。

冉rǎn

冉

冉rǎn

冉rǎn

冉冄rǎn

❶ 见“冉冉”。

❷ 龟甲的边缘。《汉书·食货志下》:“元龟岠~,长尺二寸。”(元:大。岠:通“距”,至,到。)

冉*△冄ran

C8BD

❶[冉冉]ranran 1. 慢慢地:太阳从地平线~升起。2.柔软下垂的样子。

❷姓。

物动

动(~摇;~荡;活动;传~;自~;牵~)

不固定:活(活动;~结)

游动,不固定:浮

动起来:动弹 起动

物体的位置不断变化的现象:运动

运动与静止:动止 动静 动息

反向运动:逆流

轻微的动静:风吹草动 草动风惊 草动风声 风惊草动 风声草动

动得很慢的样子:冉(~~升起)

下垂

垂(垂下;垂悬;~柳) 拖(拖挂;~着小辫;~纡青紫) 挂(挂耷) 坠(坠下;沉坠;偏~) 委![]() 亸 耷(耷拉) 窣

亸 耷(耷拉) 窣

旌旗之旒下垂:绥

发毛披散着下垂:拖 披散

毛发、枝条等因柔软而下垂:冉(~~)

吊挂下垂:悬垂

松弛下垂:缓亸

倾斜下垂:欹垂 欹矬

因枯萎而下垂:蔫耷耷

低低垂下:低垂

弯曲低垂:勾垂

另见:︱扬起

冉rǎn

而琰切,上琰。

❶逐渐,渐进。见“冉冉❶”。

❷柔弱,软弱。成公绥《啸赋》:“或~弱而柔扰,或澎濞而奔壮。”

冉

中国古部落名。据《华阳国志·蜀志》载,𩧪水是湔水支流,冉𩧪由此得名。公元前310年,秦惠文王派张仪及司马错统一巴蜀后,在岷江上游东岸设置湔氐道,即今松潘、茂汶东部、绵阳及温江两地区西部包括灌县、彭县一带。羌人在此畜牧并渐转定居,开始经营农业,出现冉、𩧪两部落。汉武帝元鼎六年(公元前111年)以此两部落为中心设置汶山郡。唐代于茂州都督府下设羁縻州。由于这一地区古代多属氐、羌人的部落,其中又以冉、𩧪为大,故史籍称“冉𩧪”,如“冉𩧪夷”、“冉𩧪国”,以泛指这里的民族共同体。

冉rǎn

❶龟壳的边缘。

❷冉冉,慢慢地。如:月亮冉冉升起。

❸姓。

冉[冄]rǎn

Ⅰ ❶ [书] (龟壳的边缘) the outer edge of a tortoise-shell

❷ (姓氏) a surname: ~ 炎 Ran Yan Ⅱ [书] (慢慢地) slowly Ⅲ [书] (柔弱) tender; weak

◆冉冉 [书] slowly; gradually; imperceptibly; (of trees) drooping; hanging downward; (of clouds) floating about; 冉冉而上[升起] go [soar; rise] up slowly [gradually]

冉rǎn

(甲)

(甲)  (篆)

(篆)

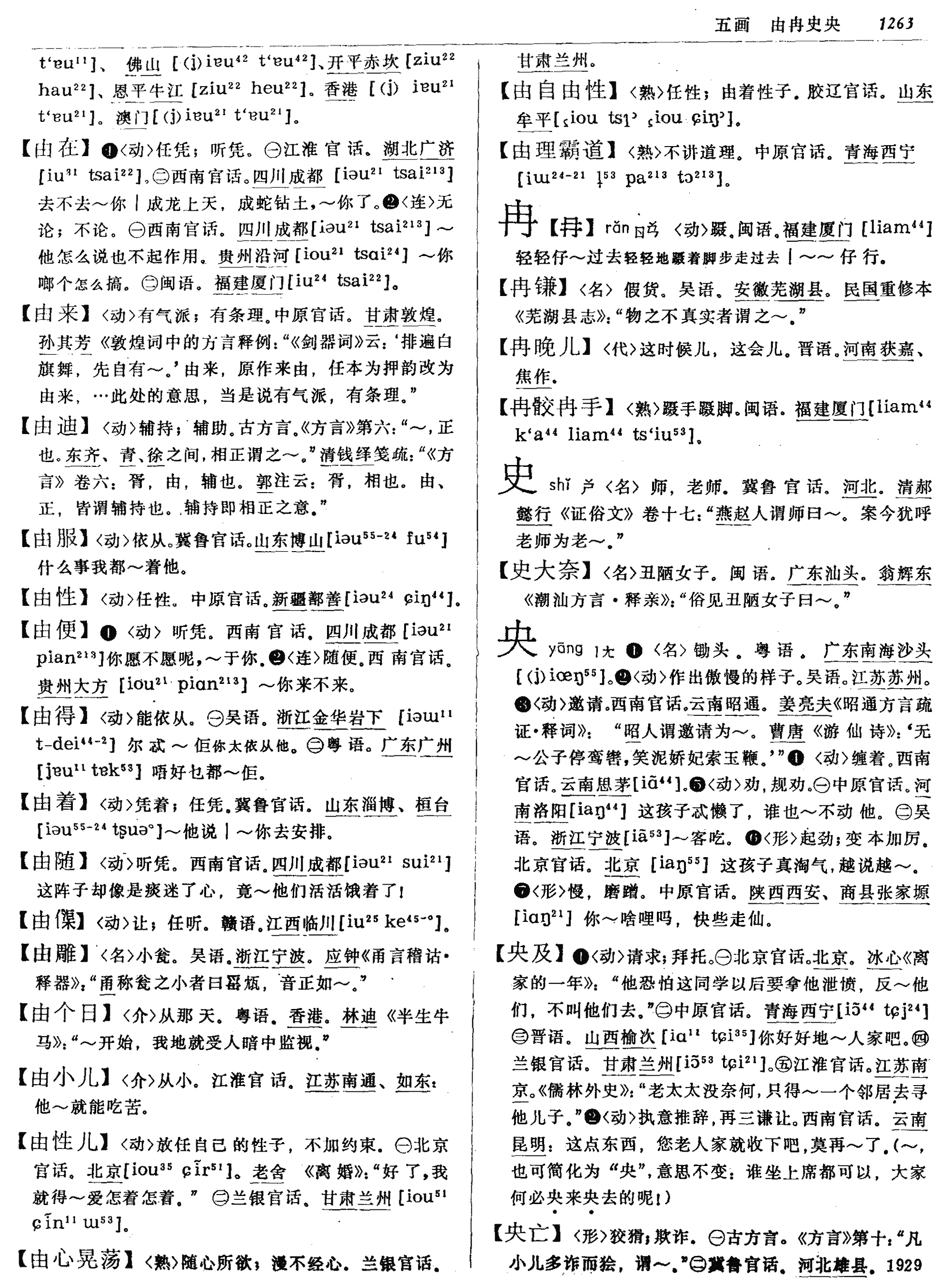

甲骨文、小篆“冂”为脸的轮廓,左、右下端各有“人”字形,表示胡须。属象形字。本义:毛柔弱下垂的样子。是“髯”之初文。因与“渐”(浸染合音)音相近被借用。“老冉冉其将至兮,恐修名之不立。”(《离骚》)“冉”,表“渐进之意”(王念孙:《广雅疏证》)。作声符生成的字有:

rǎn

髯(须髯)

苒(光阴荏苒)

相关链接

1.“那”左边为“冄”表示长胡须的人,右边为“阝”(邑),意思是长着络腮胡须的人住的地方,即“阿凡提”的故乡(西域),引申为远指代词。“冄”(rǎn)也有表音作用。

2.“聃”,后人所谓老子名。长胡须、大耳朵是老子的外貌特征,故名之为“聃”。属会意字。

冉.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆rǎn

篆rǎn

[《説文》:“冉,毛冄冄也。象形。”不確。冉,像魚形,擬爲冓字的半體。揚州方言稱魚鱗爲“魚冉子”。表示柔軟下垂〈柳條冉冉〉,又指龜甲邊緣;慢慢地〈冉冉升起〉。]

冉(rǎn)

“.jpg) ,毛冉冉也。象形。凡冉之属皆从冉。”(而琰切)

,毛冉冉也。象形。凡冉之属皆从冉。”(而琰切)

徐锴《系传》:“冉,弱也。象毛细而下垂。”段玉裁注:“冉冉者,柔弱下垂之皃。须部之髯取下垂意,女部之姌取弱意。《离骚》:‘老冉冉其将至。’此借冉冉为冘冘。《诗》:‘荏染柔木。’传曰:‘荏染,柔意也。’染即冉之假借。凡言冉言姌,皆谓弱。”张舜徽云:“冉有柔弱义,推之木耳谓之![]() ,艸多叶谓之荋,艸盛谓之茸,柔韦谓之

,艸多叶谓之荋,艸盛谓之茸,柔韦谓之.jpg) ,嘉肉谓之腬,……虫动谓之蝡,柔土谓之壤,铁之耎者谓之鍒,皆与冉双声义近。名虽万殊,而语出一柢,以其受义之原同耳。”[1]

,嘉肉谓之腬,……虫动谓之蝡,柔土谓之壤,铁之耎者谓之鍒,皆与冉双声义近。名虽万殊,而语出一柢,以其受义之原同耳。”[1]

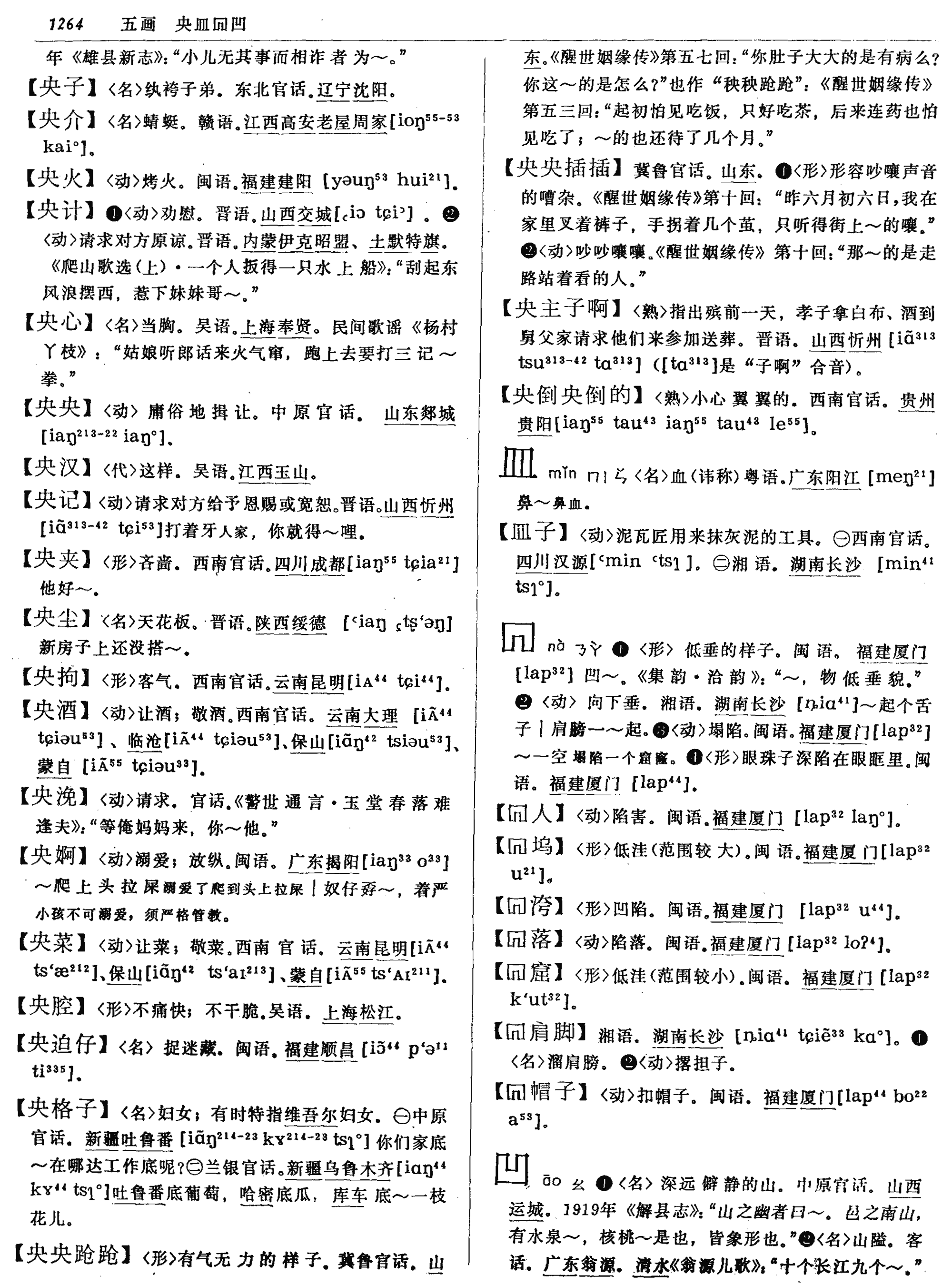

甲骨文有.jpg) ,象须毛下垂的样子;金文有

,象须毛下垂的样子;金文有.jpg) 、

、.jpg) ,形体也相似;俗作“髯”。

,形体也相似;俗作“髯”。

冉部没有属字。

*冉〔冄〕rǎn

5画 丨部 【冉冉】慢慢地: 太阳~地升上来。

冉冄★异◎异★常◎常

rǎn表意,甲骨文、金文、小篆象毛下垂之形,隶定为“冄”,又作“冉”。本义表示毛柔软下垂的样子,引申为柔弱的样子。冉冉,副词,缓慢地、渐渐地。《异体字表》以“冄”为异体字。

冉 (rǎn)

(rǎn)

“𩓾”之古文也。俗作“髯”。《廣韻》汝鹽切,乃古音。《唐韻》而剡切,六朝變音也。

*冉njiam

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,毛冉冉也。象形。凡冉之屬皆从冉。(九篇下)

,毛冉冉也。象形。凡冉之屬皆从冉。(九篇下)

某物毛冉冉之形。

- 沈冠初是什么意思

- 沈冠青是什么意思

- 沈冤不雪是什么意思

- 沈冥是什么意思

- 沈冰山是什么意思

- 沈冲是什么意思

- 沈冶牌42″×30″动压油膜轴承是什么意思

- 沈凡民是什么意思

- 沈凤是什么意思

- 沈凤举是什么意思

- 沈凤冈集是什么意思

- 沈凤喜是什么意思

- 沈凤翔是什么意思

- 沈凫是什么意思

- 沈刚中是什么意思

- 沈刚伯是什么意思

- 沈刚孙是什么意思

- 沈初是什么意思

- 沈初鸣是什么意思

- 沈利川是什么意思

- 沈利廷是什么意思

- 沈剑华是什么意思

- 沈剑红是什么意思

- 沈剑英是什么意思

- 沈剑虹是什么意思

- 沈剑霜是什么意思

- 沈剛伯是什么意思

- 沈剡是什么意思

- 沈劍虹是什么意思

- 沈力是什么意思

- 沈励身是什么意思

- 沈劲是什么意思

- 沈勃是什么意思

- 沈勃贪贿徙梁州案是什么意思

- 沈勋是什么意思

- 沈勤安是什么意思

- 沈化是什么意思

- 沈北山剩稿是什么意思

- 沈千运是什么意思

- 沈升与驱口孙七姑通奸案是什么意思

- 沈华是什么意思

- 沈华区妻潘氏的人物故事|评价|小传,沈华区妻潘氏的事迹|史鉴是什么意思

- 沈华英是什么意思

- 沈华鬘是什么意思

- 沈协杀人是什么意思

- 沈卓是什么意思

- 沈卓吾是什么意思

- 沈卓清是什么意思

- 沈单10号是什么意思

- 沈单16号是什么意思

- 沈博士 - 〔明〕袁宏道是什么意思

- 沈博绝丽是什么意思

- 沈卫是什么意思

- 沈卫峰是什么意思

- 沈卫梁是什么意思

- 沈厚是什么意思

- 沈厚慈是什么意思

- 沈去矜是什么意思

- 沈参是什么意思

- 沈又彭是什么意思