内分泌功能障碍

内分泌系统基本上是从属于神经系统的一个重要调节系统。内分泌腺分泌的激素,通过血液运输作用于靶细胞组织,调节机体的生理生化过程,包括物质代谢,水和电解质平衡,生长,发育,生殖功能,以及机体对外环境条件的适应能力,从而保持内环境的相对稳定。因此,当内分泌系统发生功能障碍时,由于激素分泌的过多或过少,可以造成物质代谢、水和电解质平衡失调,生长、发育和生殖功能的障碍,以及内环境的紊乱。内分泌系统由许多内分泌腺体组成,引起各腺体功能障碍的病因和机制是多种多样的,归纳起来,比较共同的有:遗传因素、环境因素、自身免疫、激素受体功能失常、反馈机制失调和激素本身代谢障碍等几个方面。

遗传因素 作为遗传因素引起内分泌疾病的主要原因是基因突变和染色体畸变。

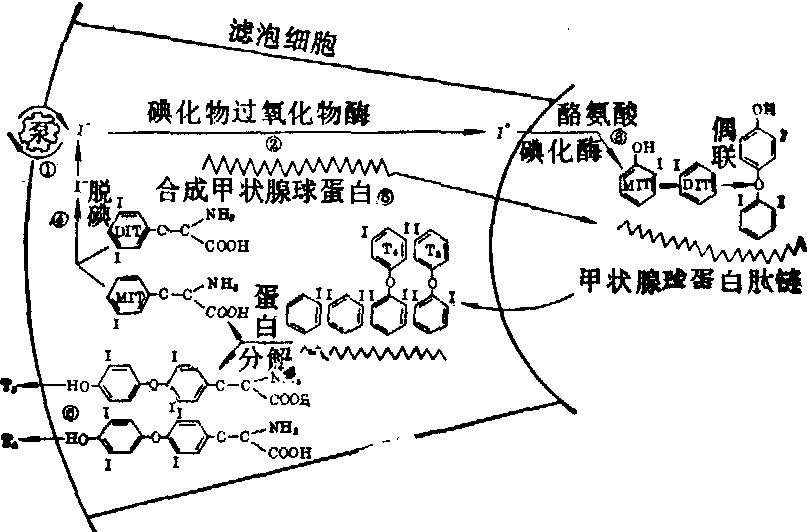

由于基因突变所致的先天性甲状腺激素合成障碍有以下几种(图1):

❶由于碘泵或聚碘酶的障碍引起甲状腺碘泵聚碘能力失效。

❷由于过氧化物酶缺乏致使碘无法活化,活性碘形成不足。以上二者皆伴有甲状腺肿大。

❸由于碘转移酶缺陷,使部分有机碘形成不足,可表现为甲状腺肿大伴有聋哑(Pendred综合征),或碘化酪氨酸偶联作用障碍。

❹由于碘化酪氨酸脱碘酶缺乏,致使甲状腺素脱碘及释放发生障碍。

❺由于甲状腺球蛋白合成酶缺乏,或甲状腺激素结合蛋白的异常,患者血中甲状腺激素结合球蛋白(TBG)过多或过少。此外尚有先天性甲状腺发育不全,组织对甲状腺激素无反应,甲状腺对促甲状腺激素(TSH)无反应。还有人发现甲状腺功能亢进是与一定型的组织相容性抗原(HLA)的遗传因素有关。

图1 甲状腺激素的合成及释放病变示意

❶碘泵或聚碘酶的障碍;

❷过氧化物酶病变发生部位;

❸碘化及偶联障碍发生部位;

❹甲状腺素脱碘及释放

障碍;

❺甲状腺球蛋白合成障碍;

❻甲状腺球蛋白分

解障碍:MIT:一碘酪氨酸;DIT:二碘酪氨酸

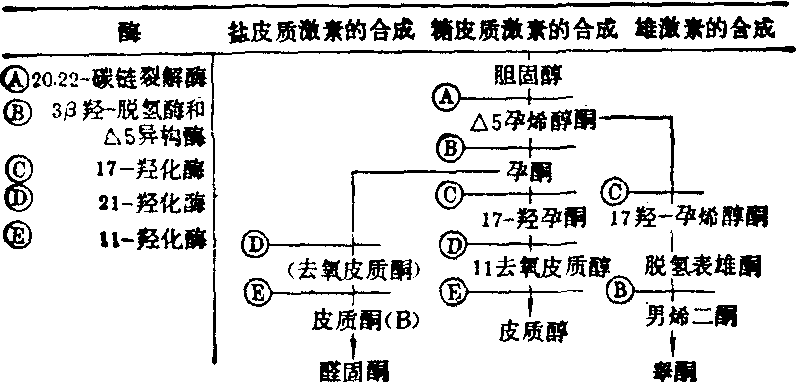

由于基因突变所致的先天性肾上腺皮质激素合成障碍,见于21-羟化酶或11-羟化酶的缺失,皮质醇的合成减少,脑垂体ACTH分泌增多,导致肾上腺皮质产生过量雄激素。在妇女可出现多毛症,乳房不发育和闭经等症状。在男子可有性早熟现象(图2)。

图2 固醇类激素合成障碍

染色体畸变,可致真两性畸形,患者的性腺一侧是睾丸,另一侧是卵巢,或两侧都有睾丸和卵巢(卵睾体)。其核型可能是46XX,或47XXY,或XX/XY。而先天性卵巢发育不全(Turner综合征)者的性染色体畸变多数为XO,也有XO/XX,XO/XY,XO/XXX,XO/XX/XX等嵌合体。本病患者除性腺发育不全外,还可有先天性动脉狭窄、红绿色盲、糖尿病等。先天性睾丸发育不全(Klinefelter综合征)也是因染色体畸变而发生的,患者为男性,但较正常人多1~3个X染色体,其细精管发育不全,生殖上皮完全缺如,只偶见支持细胞。

有些内分泌疾病可能与遗传易感性或多基因病变有关,如糖尿病和甲状腺功能亢进等。

环境因素 有些内分泌疾病显然是由于外界致病因子作用所致,如病毒引起的甲状腺炎、胰腺炎和睾丸炎,肾上腺皮质的结核性乾酪样坏死。再如射线对性腺的损害造成不孕;摘除甲状腺时误伤甲状旁腺,可造成甲状旁腺功能不足。食物及饮水中缺碘可致甲状腺功能不足。棉酚对男性性腺有选择性毒性作用。此外,产后大出血可致脑垂体缺血性坏死(Sheehan综合征),流脑性败血症可致肾上腺出血性坏死 (Waterhouse-Friderichsen综合征)等等。尽管它们的病理变化的发生机制还不清楚,但都是环境因素作用的结果。

自身免疫机制 内分泌系统的自身免疫机制涉及甲状腺、肾上腺、胰腺及其他腺体的功能紊乱。

(1) 甲状腺: 慢性甲状腺炎是具有脏器特异性的自身免疫病。成人自然发生粘液性水肿是慢性甲状腺炎的结果。在多数单纯甲状腺肿病例血中曾发现甲状腺自身抗体,因此有人认为此病是最轻型的慢性甲状腺炎。上述甲状腺疾病存在着体液免疫和(或)细胞免疫的异常。

桥本甲状腺炎又名淋巴细胞性甲状腺炎,是一种伴有淋巴细胞浸润的慢性甲状腺肿。患者血清中存在抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺细胞微粒体抗体,以及针对甲状腺胶质抗原的自身抗体。甲状腺抗体主要属免疫球蛋白G,少数为免疫球蛋白A。抗甲状腺细胞微粒体抗体是器官特异性的细胞毒抗体。本病发病机制属于Ⅵ型超敏反应,病人血清中的抗甲状腺球蛋白抗体与甲状腺球蛋白发生特异结合反应后,抗体的Fc段即被活化,能和K细胞表面上的Fc受体结合,并使K细胞活化,具有杀伤或破坏甲状腺细胞的能力,从而引起慢性淋巴性甲状腺炎。

甲状腺功能亢进(甲亢),过去认为是由于垂体分泌促甲状腺激素(TSH)过多所致,但近年来经放射免疫法测定,患者血中TSH值多数偏低,现已放弃上述观点。已经证明,甲亢患者血中有类似TSH物质,其作用不依赖于垂体-甲状腺系统,也不受后者的反馈调节,作用较TSH缓慢而持久,称为长效甲状腺刺激素(LATS)。本病的发病机制属于Ⅴ型超敏反应。因动物在TSH作用后1小时出现甲状腺素之分泌增加,而LATS需6~8小时后才显现。目前对LATS的化学性质了解不多,它是一种免疫球蛋白G,沉降系数为7S,半寿期为20~30天。它能与甲状腺细胞表面的特殊受体结合,并活化细胞膜上的腺苷酸环化酶,使cAMP增多,促进甲状腺腺泡增生,增强腺体的吸碘作用,加速甲状腺激素的释放;也促进甲状腺组织中糖的氧化,磷脂、核酸以及蛋白质的合成; 还可作用于脂肪组织的腺苷酸环化酶,促进脂肪分解。一般说来,有突眼和粘液水肿症状的Graves型患者,LATS出现率较高。后来又发现在LATS阴性的病人血清中可找到有保护LATS免受甲状腺匀浆中和与灭活的IgG,称为长效甲状腺刺激素保护物(LATS-P)。此物质也有刺激甲状腺而使cAMP增高的作用。甲亢病人血清中的LA-TS-P阳性率可达90%,其发病可能与此物质有关。目前认为甲亢可能是一种自身免疫性疾病。

(2) 肾上腺皮质: 肾上腺皮质的自身免疫疾患如原发性肾上腺皮质萎缩(阿狄森病),过去多因结核杆菌感染破坏了肾上腺皮质及髓质,但此病因现已少见。目前,本病可能是多由免疫反应引起。因用荧光抗体或补体结合法查出患者有抗肾上腺皮质细胞的特异性抗体,且其主要病变表现是细胞免疫或与体液免疫协同作用的结果。由于此类病人常有家族史,且30%患者组织相容性抗原为HLA-B2,故有人认为它是一种常染色体隐性遗传的自身免疫病。

(3) 胰腺: 糖尿病患者免疫学方面的显著特点,是出现自身抗体及合并有自身免疫疾患。一般认为幼年型胰岛素依赖性糖尿病患者抑制性T细胞功能明显降低,尤以患病初期最显著。成人糖尿病则存在明显的自身免疫机制。而遗传因素可能决定着产生此种自身免疫的素质(易感性),加上病毒感染和其他环境因素,使胰岛细胞表面抗原结构发生改变,而导致有抑制的禁忌细胞株对自身胰岛细胞产生破坏性的细胞免疫和体液免疫反应,从而产生糖尿病。目前发现有针对胰岛素、β细胞或胰岛素受体的抗体存在。

激素受体功能失常 细胞膜型受体蛋白质的分子量一般为20万左右(14万~55万),多含糖或磷脂,为多个亚单位的低聚物。膜受体的半寿期还不甚清楚,如生长激素受体半寿期约为10小时,胰岛素受体的半寿期为30~40小时。受体蛋白的合成及分解呈动态平衡,但基因突变可引起受体蛋白合成减少或结构异常,从而影响受体的功能。受体的分解异常也影响其功能。受体的功能还受其他激素、药物、电解质、pH及抗受体抗体的影响。由于引起受体失常的原因很多,所以临床上怀疑受体失常时很难立即将原发病因找出。下述为一些明显由于受体功能失常所致的内分泌障碍。

动物实验发现遗传性贪食肥胖(ob/ob)小鼠有多食、高血糖、高胰岛素血症,其脂肪组织等的胰岛素膜受体数目减少,效应减弱,但原因未明。或谓高血糖引起的血液中过多的胰岛素起到占位作用,使后来的胰岛素不能再发挥生理作用;或谓激素结合受体后加速了受体的降解。如若对动物限制饮食,使血糖降低,进而胰岛素水平有所下降,则组织对胰岛素的敏感性就有所提高。再如胰岛素受体在pH6.8时,其功能可下降50%以上。故糖尿病酮症酸中毒时,必须先纠正体液pH值,才能使胰岛素发挥最大疗效。

甲状腺素可使心肌的β-肾上腺素能受体数目增多,故甲亢时出现一系列临床症状,用β受体阻断剂有疗效。此外,甲亢患者的高血糖素及胰岛素的受体也增加。

许多受体疾患是因先天遗传所致,如睾丸女性化乃X染色体上有基因突变,使靶细胞内的睾酮受体对激素的敏感性缺乏或降低所致,故患者男性第二性征不发达。这种疾病是伴性遗传的。又如肾性尿崩症是肾小管上皮细胞受体对抗利尿激素(ADH)不敏感,故产生肾性尿崩症,这也是先天遗传的。再如假性甲状旁腺功能低下患者,其骨或肾的甲状旁腺素受体有遗传性缺陷。除胰岛素,甲状腺素、甲状旁腺素和性激素外,肾上腺皮质激素及脑垂体各种促激素的受体也都可发生功能失常。

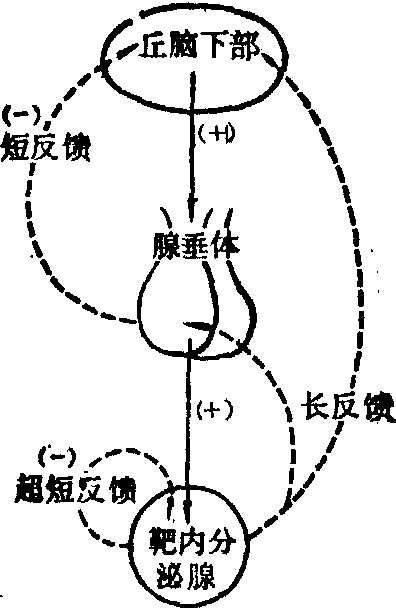

图3 丘脑下部-腺垂体-靶内分泌腺轴

反馈机制失调 在内分泌系统中,第一级始动环节是丘脑下部多肽类激素(释放或抑制激素),它们作用于第二级即脑垂体的促激素类,后者再作用于外周靶腺体使之分泌激素。外周靶腺体的激素对脑垂体促激素及丘脑下部多肽激素有反馈调节作用 (图3)。当外周血液中皮质醇或甲状腺素(T3、T4)增多或减少时,可使促皮质素释放因子(CRF)或促甲状腺素释放因子(TRH)的分泌减少或增多,以达到动态平衡。在某些病理条件下,这种反馈调节紊乱,可引起内分泌疾患。如21-羟化酶的缺乏可引起皮质醇的合成和分泌减少,通过反馈作用,使丘脑下部促皮质素释放因子 (CRF) 分泌增多,后者又使垂体分泌ACTH增多,引起肾上腺皮质增生。皮质醇的前体物质如孕酮、17-羟孕酮及11-去氧皮质醇合成增多,在肝脏进行代谢后形成许多代谢产物,如孕三醇及17酮类固醇,后者有男性化作用。所以男性患者表现为早熟性生殖器巨大畸形,女性患者表现为假两性畸形或男性化。由于ACTH分泌增多,患者皮肤、粘膜有色素沉着。

11-β羟化酶缺乏可表现为高血压型。因11-去氧皮质酮(DOC)大量增加,故有滞钠及高血压的表现。而17-羟化酶缺乏可导致肾上腺皮质激素中的性激素系统和皮质醇系统合成减少。皮质醇减少可通过反馈机制,使ACTH分泌增多,因而孕酮及盐固醇类产生过多。但醛固酮分泌减少,而去氧皮质酮和皮质酮显著增加,故有高血压、低血钾、低肾素血症。若合并性腺17-α-羟化酶缺乏,则出现性激素合成不足,性腺功能异常。女性表现为闭经,第二性征发育不全; 男性可表现为男性假两性畸形。

17-羟化酶缺乏症病人尿中17酮、17羟类固醇一般均减少。治疗时给予糖皮质激素,则可调整ACTH分泌,通过反馈作用恢复激素间的平衡。

激素本身代谢异常 可引起许多内分泌病理变化,其中以甲状腺、胰岛及肾上腺研究较多。

山区地方性甲状腺肿时,碘供应不足是甲状腺激素合成原料不足的典型。由于甲状腺获得的碘不够,合成和释放的甲状腺激素不多,对腺垂体负反馈作用减弱,于是TSH分泌增多而使甲状腺发生代偿性增生,形成甲状腺肿。

滨海地方性甲状腺肿时,患者因摄入碘过多,甲状腺组织中无机碘离子过多,竞争性地占用了过氧化物酶的活性基,致使过氧化物酶过多地促使碘离子变为碘原子,而较少地促使酪氨酸碘化,因而碘化酪氨酸的数量减少,导致甲状腺素减少。此外,由于大量的碘抑制了谷胱甘肽还原酶,使甲状腺细胞内还原性谷胱甘肽的浓度下降,以致甲状腺球蛋白的巯基难于保持还原状态,因而不容易在甲状腺蛋白水解酶的作用下释放出甲状腺素,导致血中甲状腺素减少,TSH水平升高,引起甲状腺肿大。滨海地区甲状腺肿的发生可能与此有关。

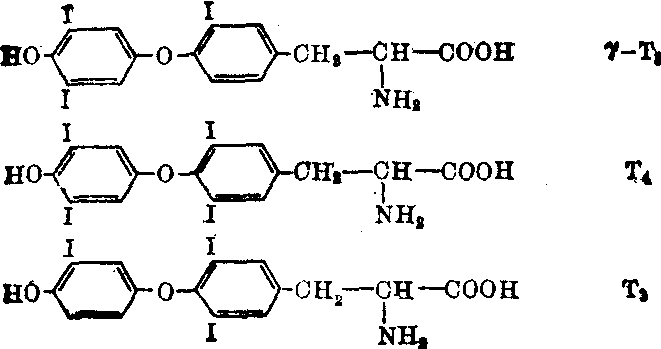

激素生成后,在血液中运输时多与血浆蛋白结合,如甲状腺素结合球蛋白(TBG)。血液中TBG含量变化,将影响游离甲状腺素浓度。当TBG增多时,与蛋白质结合的甲状腺激素将增多,而游离的激素将减少;而当TBG 减少时则相反。因而TBG的增多或减少,将直接或间接地影响甲状腺功能。但血液中载体蛋白含量变化的实际意义尚不详。最后,激素一般都在肝、肾或外周组织中灭活或降解。如甲状腺素T4可在外周组织中脱碘生成T3(3,5,3′三碘甲腺原氨酸),但也可能生成反位T3即γT3(3,3′,5′三碘甲腺原氨酸)(图4),后者无生理活性,故反位T3的多少可直接影响甲状腺的功能。

图4 T3、T4和γT3

胰岛素分泌障碍可能与β细胞的葡萄糖受体敏感性降低有关。在胰岛β细胞的质膜上有一种特殊的葡萄糖受体,这种受体在接受葡萄糖的刺激后,可引起质膜结构的某些改变,并把葡萄糖的信息转送到细胞内,促进胰岛素的分泌。β细胞的葡萄糖受体敏感性降低时,可导致胰岛素的分泌障碍。胰岛素在肝中降解的多少也可影响血糖的高低。

维生素D缺乏,可影响肾脏制造1,25-二羟胆钙化醇(1,25-(OH2)-D3)而产生佝偻病。

此外,不少激素先合成大分子的激素原(或前体物质),以后再裂解为激素,后者才能发挥生理作用。如大胰岛素→胰岛素,前甲状旁腺素原→甲状旁腺素等。垂体后叶的神经垂体蛋白与神经垂体激素(催产素或加压素)组成的激素原,如果这些激素原的裂解过程发生障碍,也会引起病理生理变化。

胃肠道和肾脏的内分泌功能障碍 最近关于胃肠道激素的研究有所发展。胃肠粘膜上皮细胞之间,有散在的内分泌活性细胞,来源于胚胎的神经嵴,与胰岛细胞、肾上腺髓质细胞及垂体的某些细胞有许多共同点,它们能摄取一些氨基酸衍生物而产生儿茶酚胺、5-羟色胺、组胺,甚至多肽类等活性物质,故总称为摄胺脱羧(APUD)系统。已经证明,胃肠道的肽类激素,正是由胃肠道粘膜中这些细胞合成并分泌到血液中去的。当这些细胞发生肿瘤时,可产生一系列改变,如Zollinger-Ellison综合征、胰霍乱等。前者为胃泌素瘤,分泌大量胃泌素,胃酸分泌过多,表现有顽固性消化性溃疡及腹泻。后者为腺瘤所分泌的舒血管肠肽(VIP)或胰泌素等胃肠道激素,它们引起大量肠液分泌,从粪便中丢失大量水分及钾,故有水泻及低血钾、低胃酸综合征,但无消化性溃疡。再如类癌综合征,类癌可发生于胃肠道任何部位,来源于外胚层的神经内分泌细胞,可分泌许多蛋白肽胺类激素,症状表现有皮肤潮红、腹泻、哮喘、水肿、心瓣膜病变、消化性溃疡及关节痛等,致病激素可考虑为5-羟色胺或缓激肽等。

肾脏所分泌的促红细胞生成素与贫血的发生机制有关。肾脏制造的1,25-二羟胆钙化醇与钙磷代谢及骨质病有关。肾脏分泌的肾素与高血压发病有关,如肾动脉狭窄、肾素分泌瘤及巴特综合征都与肾素增多有关。

应激反应 机体稳定内环境,适应外环境,须沟通内外信息。其中两个主要调控系统(神经及内分泌系统)的同步协调具有决定性意义。最近对丘脑下部-脑垂体-靶腺间的功能联系有了进一步的了解。如丘脑下部一些神经核所分泌的释放激素(或抑制因子)的化学本质已经有所了解,并且一部分已能人工合成。这些释放激素 (或因子)受脑内去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺、乙酰胆碱等活性胺类和反馈机制所调控。寒冷刺激引起的促甲状腺激素释放激素(TRH)分泌增加,是通过儿茶酚胺实现的。临床所见甲状腺功能亢进或糖尿病,常发生于剧烈精神创伤之后,可见神经系统与内分泌腺间的密切关系。再如胰岛素性低血糖,致热原和儿茶酚胺等,可通过神经系统高位中枢作用于丘脑下部,增加CRF-ACTH的分泌。此外,一些多肽和蛋白激素也可作用于脑,如生长激素、催乳素、黄体生成素、促肾上腺皮质激素,如直接注入丘脑下部,可抑制各该激素本身的释放,惟独TSH无此作用。再者,促黑素细胞激素(αMSH、βMSH)及ACTH对人的学习效率及脑电波都有影响,TRH有抗抑郁及减少食欲的作用,促性腺激素释放激素(LHRH)可兴奋性行为,血管紧张素Ⅱ可刺激渴感,促使饮水。

一些内分泌病变所导致的内环境因子的变异,如血钙及血糖过高或过低,对神经系统都有明显影响。

- 新野县志是什么意思

- 新野县(汉城街道)是什么意思

- 新野叟曝言是什么意思

- 新野君是什么意思

- 新野君之州是什么意思

- 新野樊集汉画像砖墓是什么意思

- 新野社是什么意思

- 新野郡是什么意思

- 新量升是什么意思

- 新量斗是什么意思

- 新釐是什么意思

- 新金是什么意思

- 新金印记是什么意思

- 新金双房石盖石棺墓是什么意思

- 新金山是什么意思

- 新金山记是什么意思

- 新金沟是什么意思

- 新金猪是什么意思

- 新金王屯石棺墓是什么意思

- 新金瓶梅是什么意思

- 新金碧流河大石盖墓是什么意思

- 新金花鼓是什么意思

- 新金融辞海是什么意思

- 新针灸学是什么意思

- 新针灸手册是什么意思

- 新针疗法是什么意思

- 新钗记是什么意思

- 新钟是什么意思

- 新钟路是什么意思

- 新钻11国是什么意思

- 新铁炉村是什么意思

- 新铭是什么意思

- 新铮铮是什么意思

- 新铮铮的是什么意思

- 新银行法是什么意思

- 新银行法例是什么意思

- 新铸铜人腧穴针灸图经是什么意思

- 新锐是什么意思

- 新锓五百家注音辨昌黎先生文集是什么意思

- 新锓天下时尚南北徽池雅调是什么意思

- 新锓天下时尚南北新调尧天乐是什么意思

- 新锓订正评注便读草堂诗余七卷是什么意思

- 新锦江大酒店是什么意思

- 新镌乐府争奇是什么意思

- 新镌医论是什么意思

- 新镌增补详注本草摘要是什么意思

- 新镌批评绣像飞花咏小传是什么意思

- 新镌笑林广记是什么意思

- 新镜花缘是什么意思

- 新镞镞是什么意思

- 新长出的花蕊是什么意思

- 新长征是什么意思

- 新长征突击手是什么意思

- 新长征突击手活动是什么意思

- 新长征(多哥)是什么意思

- 新长的竹是什么意思

- 新长铁路是什么意思

- 新開獄是什么意思

- 新门散记是什么意思

- 新门燕喜是什么意思