先天性马蹄内翻足congenital talipes equino varus

系出生即有的一种足发育畸形。主要为足背内翻,可轻可重,可单侧也可为双侧。如轻者生后即应进行手法矫正,1日3~4次,每次3~5分钟,可教给家长掌握此方法;严重者应用手法矫正,并加以固定;顽固性或未经矫正者可依病情及早施行手术治疗。

先天性马蹄内翻足talipes equinovarus

是足部的一种先天性畸形。可能为距骨发育有缺陷使前足内收、跟骨内翻及足跖屈。双侧多见,男多于女。长期用足外侧行走可引起局部胼胝、溃疡或骨髓炎。治疗随年龄而异,有手法按摩、肌腱延长、挛缩的软组织松解或切断及石膏靴矫形固定术等。

先天性马蹄内翻足

先天性马蹄内翻足是常见的一种先天性畸形。它有足下垂、内翻、内收三个主要畸形综合而成。它也可以是全身性畸形的一部分,如顽固的马蹄内翻足就是先天性多发性关节挛缩症的一部分。典型的畸形是: 足前部的内翻和内收;跟的内翻;踝的下垂。有时尚可伴有高弓,足前部在跗骨间关节处跖屈,成年尚可出现胫骨内旋,甚至股骨内旋。症状显见,诊断很少有困难。早期治疗效果较好,但容易复发,所以在骨胳尚未成熟以前,应密切观察其发展。

发病原因有许多学说。常见的有遗传、环境、胚胎发育等因素。真正的原因仍不清楚,可能属多因素遗传。

足的早期进化可分成四个阶段:

❶自第二个月开始,足处于显著下垂位,几与小腿平行,同时整个足内收,以致舟状骨贴近内踝。

❷自第三个月开始,足仍处于下垂状态,开始内翻或旋后,但跖骨仍内收。

❸自三个月中旬开始,足下垂有所减轻,但旋后和跖骨内收不变。

❹自第四个月开始,足处于旋转中立位,跖骨轻度内收,足沿长轴开始旋前,达到正常足的位置。所以在这些阶段发生任何障碍,都会使足停滞于畸形位置。Duraswaimi对发育中的鸡胚胎注射胰岛素,可产生马蹄内翻足畸形,低氧张力也可引起同样的畸形。

有不少学者从软组织的发育,如患侧腓骨肌比正常侧小一半,胫骨前肌的肌止异常,韧带异常,神经异常来解释马蹄内翻足的成因。也有人认为是骨本身的畸形,如距骨的内在畸形、距骨头与颈偏向内侧,致使跗舟状骨不能与距骨的关节软骨对合,来设想畸形的形成。

Wynne-Davis等从遗传角度来探索,如同卵双胎的发病率远比异卵双胎为高,女病人的男性亲属发病率远比男病人的女性亲属为高。至于其属性,如显性、隐性或伴性基因遗传,尚不能肯定,很可能是一个多因素变化,是一种新的突变。

病理变化 是一种在先天性基础上,产生继发性的适应性变化。

(1) 软组织变化: 这是一种适应性变化。足与踝内侧和后侧的软组织均缩短,所有的内侧皮肤、脂肪组织、肌肉、肌腱、关节囊、韧带、神经和血管都有不同程度的适应性改变。开始时,这些组织没有挛缩,以后发生纤维变性,表现在以下四个部位:

❶后侧软组织。踝关节和距骨下关节的后侧关节囊、跟腓韧带、后胫腓韧带和小腿三头肌均缩短。跟腱止点偏向前内侧,从而加重后跟的内翻。

❷内侧软组织。踝关节的三角韧带、胫舟韧带和跟舟韧带(即弹性韧带)均挛缩,以后这些组织形成一团瘢痕,将跗舟状骨拉向内踝和载距突。

❸距骨下关节软组织。关节间韧带和丫韧带发生挛缩。

❹足底软组织。跖筋膜、𧿹内收肌、趾短屈肌和小趾内收肌均缩短, 加重足的下垂和高弓。

(2)骨变化:

❶距骨的变化。这是形成马蹄内翻足的一个关键性跗骨。距骨体和距骨头与颈的长轴在正常时成角150°~155°。在畸形时,则成角115°~135°。正常的距舟关节面向前,而畸形时,则向内向跖侧,距骨的上关节面可脱出踝臼,下关节面则发生扭曲,特别是前距骨下关节扭旋,使距骨头与跟骨内侧互成关节,如此距骨窦增宽,在冠状面上出现旋转畸形。

❷跟骨的变化主要继发于距骨。跟骨适应性地处于下垂内旋位,致使跟骨变成弓形,凹侧面向内侧,载距突与内踝尖相接。前距骨下关节适应性地下垂和内旋。

❸跗舟状骨的变化。发育差,其近侧关节面滑向足的内侧和跖侧,与距骨的内侧面接触,加重足的高弓和缩短。

❹骰骨、楔状骨和跖骨基本正常。

临床表现 可有两种类型:

❶松弛型。畸形较轻,后跟大小正常,小腿没有变细,足背和踝部前方仍有皮纹。这属于子宫内位置不良,可用手法矫正至中立位。

❷僵硬型。畸形较严重,后跟小而极度下垂和内翻,小腿肌肉萎缩。足背和踝关节前面皮肤拉紧,但内侧和足底有较深的皮纹,不易用手法矫正。严重的僵硬型可有小腿肌肉萎缩,日久后可伴有小腿内旋畸形,甚至股骨内旋。

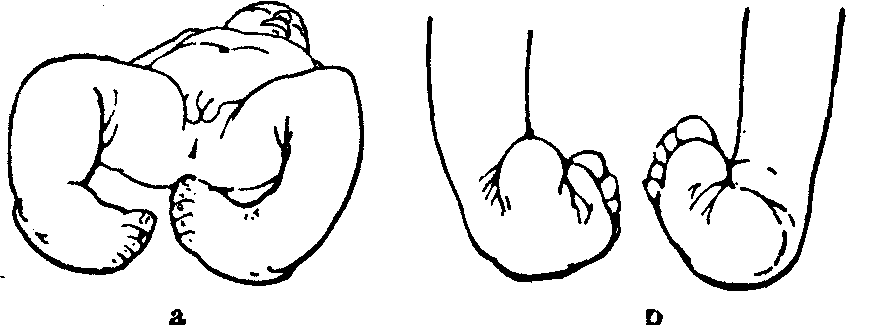

儿童双侧性先天性马蹄内翻足

a.松弛型 b.僵硬型

足下垂呈棒状,后跟向上,足后部往下,距骨以远的部位内翻和内收。距骨可在足背隆起,突出踝臼。凸出处的皮肤绷紧,变薄,正常皮纹消失,外踝比内踝更突出,在距骨内侧,可摸到跗舟状骨。内侧的关节囊和韧带增厚而缩短,跖筋膜和足底内在肌也收缩。小腿三头肌和胫骨后肌有明显挛缩,胫骨后肌将成为畸形矫正的重要障碍。

待病儿到达行走年龄,畸形将会因承重而加重,挛缩变得更坚实。病儿用足外侧行走,使整个足发生扭曲,甚至足底朝上,足外侧承重部位出现痛性胼胝和滑囊。

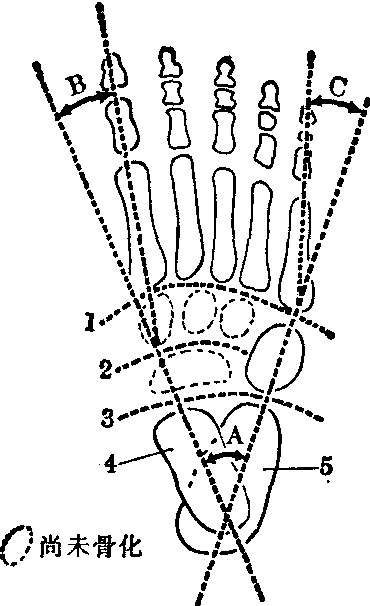

X线检查的主要目的是用以了解足下垂和内翻的机理和程度,便于确立治疗方案。出生后X线片所能看到的跗骨只有距骨、骰骨和跟骨的骨化中心,以及跖骨和趾骨。跗舟状骨要到3岁才出现骨化中心。在正常的正位X线片上可有三个测量方法来估计足的畸形:

❶距骨与跟骨的纵轴互成角度,一般为20°~40°;若小于20°,则为足后部内翻。

❷第一跖骨与距骨的纵轴应平行,或交叉角小于20°;若大于20°,则为足前部内收。

❸第五跖骨与跟骨的纵轴应平行,

或交叉角小于20°; 若大于20°,也表明为足前部内收。

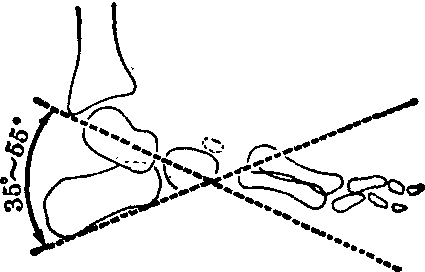

❹在侧位X线片上,距骨的纵轴与跟骨跖面的伸延线互成35°~55°。若小于35°,则为足后部下垂。Simon认为如果距跟角小于15°,第一跖骨-距骨角大于15°,表明为距舟关节半脱位,称为15°定律。这些X线测量有助于了解畸形的发病机理和程度,以及如何达到矫正的标准。

治疗 原则是尽早做手法治疗。最好能自出生第一天就开始治疗,不仅要开始治疗,而且还要教会母亲如何正确进行手法。只有在喂奶时进行,才能得到婴儿的合作,将膝屈至90°,用手保护踝关节及其骨骺,不用强力下顺利地作手法矫形。一般顺序是先矫正足前部的内收,然后矫正距骨下关节的内翻,最后矫正踝关节和距骨下关节的下垂和内翻。在矫正足下垂时,切忌将足前部强力背屈,应先在牵引下将后跟向下拉,然后再背屈,以免造成日后麻烦的 “摇椅”足畸形。

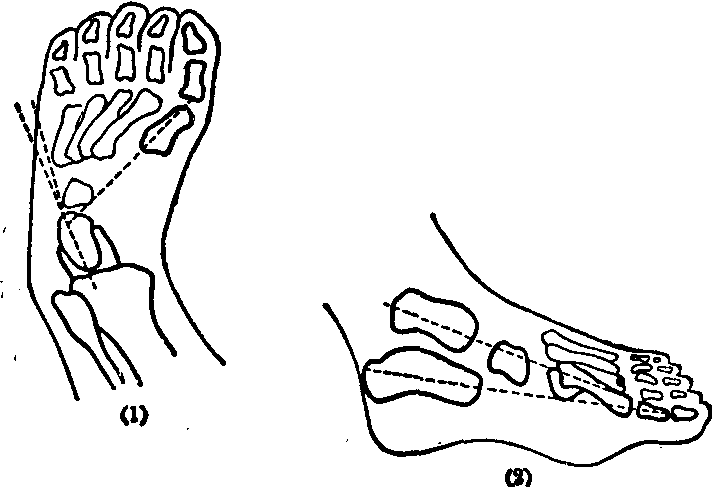

足正位X线片测量法

1. 远侧排 2. 中排 3. 近侧排 4. 距骨 5. 跟骨

足侧位X线片测量法

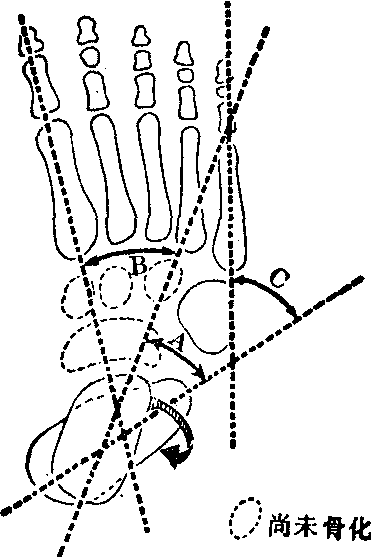

先天性马蹄内翻足正位X线片测量

在新生儿期间,只可用手法,不可用扭具强力扳正,否则将损伤胫骨下端骨骺。手法期间可用粘膏条保持于矫正位。粘膏条切不可环绕肢体的整个周径,以免阻塞血液供应。

3个月至3岁婴儿手法效果不显著,可采用石膏矫正术。治疗顺序同手法,先矫正内收,然后内翻,最后背屈,置足于过度矫正位。为了减少局部压迫,最好采用多次更换石膏的矫正方法。足下垂往往伴有距骨下关节的内翻,所以在矫正内翻时,可同时考虑矫正下垂。畸形矫正后,应长期使用矫形鞋,保持足于外翻外展位。常用的方法是在行走前穿Denis-Browne鞋,在行走时穿特制的外翻矫形鞋。较简单的方法是左右侧皮鞋换穿,以保持矫正位。夜间用外翻夹板保持。这些病儿应长期密切随访,直至骨胳发育完成,最早至15岁。除非病儿能主动使用腓骨肌将足外翻,否则畸形仍将复发。若畸形有复发迹象,应立即进行矫正。

3岁以上的儿童,非手术疗法很难奏效,应考虑手术。对非手术治疗失败的病孩,特别是僵硬,或畸形复发者,也应采用手术治疗。年龄较小的病儿多采用软组织手术,如后侧软组织松解术、内侧和距骨下关节软组织松解术、距骨下关节软组织松解术、跖底软组织松解术等。由于肌力不平衡,可辅以肌腱移位术,如胫骨前肌移位术、胫骨后肌移位术、内侧跟腱移位术等。年龄较大的病儿,如10岁以上而有骨变形者,可作足外侧骨柱缩短术(Elmslie手术),跟骨截骨术(Dwyer手术)、三关节融合术等。三关节融合术适用于12岁以上的病儿。若胫骨有明显的内旋畸形,可作胫骨截骨术,矫正对线。

到成年,在成人如果畸形不严重,可作三关节融合术和软组织松解术,一般在30岁以内可获得满意的效果。超过30岁,病人已习惯使用足外侧行走,只要保护胼胝,不发炎,不一定作矫形手术。若有疼痛,应考虑切除距骨,松解挛缩的软组织,改正畸形,将胫骨融合在跟骨和舟状骨上。如果畸形非常严重,影响生活,或足胼胝有感染,在能够装配良好假肢的前提下,可考虑作Syme截肢术。其行走效果要比勉强作矫形手术要好,但对截肢需持慎重态度。

先天性马蹄内翻足

先天性马蹄内翻足是足部最常见畸形,发病率约为1‰。主要表现为患足前部呈内收,内翻和下垂畸形。男性较多,单侧与双侧的发生率无显著差别,15~20%患儿伴有其他畸形,如先天性髋关节脱位、多指(趾)、缺指(趾)等。马蹄内翻足尚可能是大脑性瘫痪,胫骨缺损等畸形的一部分,这组病儿的表现与疗效与一般先天性马蹄内翻足不同。

病因未明,近年胎儿严重型马蹄内翻足的尸体解剖报导,发现距骨体正常,距骨颈向内向下成45~60°畸形,腓骨长肌和腓骨短肌的肌力较弱,造成足部肌肉力量不平衡,韧带及胫后肌异常等病变。

临床表现二足呈曲棍状,足前部呈内收、内翻、下垂畸形。轻型手法可矫正至中立位,重型或称顽固性畸形足较僵硬。跟腱紧而细、足跟明显内翻,小腿腓肠肌萎缩。胫骨一般无内旋畸形,内外踝轴仍正常。单侧马蹄内翻足常伴有对侧前足内收或其他畸形。患足较小、步行后足背外侧负重而出现胼胝。

马蹄内翻足X线检查

(1) 正位片: 距骨轴心线与跟骨轴心线的交叉角>30°

(2) 侧位片: 距骨轴心线与跟骨轴心线的交叉角<30°

正常X线侧位片跟骨与距骨呈30°角,正位片示距骨与跟骨分叉呈30°角,病儿足部X线检查正位片显示距骨与跟骨轴心线交叉角>30°; 侧位片交叉角<30°,婴儿期由于跗骨尚未骨化,故很难从X线片上测量病变程度。

轻型马蹄内翻足,经3个月的手法或石膏矫治,畸形多能矫正。顽固性马蹄内翻足,保守疗法常仅使畸形改善,除非腓长、短肌力及跟距角度恢复正常,否则多数复发。

具体治疗方法需根据患儿年龄与畸形性质及程度决定。新生儿期采用手法矫治,先纠正前足的内收、内翻,最后纠正下垂畸形。有些学者在新生儿时作Denis-Bro-wne支架固定,用胶布将足固定于足托板,然后将小腿固定于外侧托板上,置二足于外展、外旋15°位,并用横条将二足板连接。新生儿期开始治疗效果很好。1~6个月以上婴儿可用石膏矫治畸形。首先于距舟关节处向外侧加压纠正内收,然后将足向外翻,纠正内翻,最后托住足底使足背伸而纠正下垂畸形。每2~4周更换石膏一次,直至矫形满意,一般需进行6~8次。但仍需作X线正、侧位摄片证实跟距交叉角已恢复正常,才不复发。应用上述方法治疗无效,以及年龄较大的儿童患者,需手术矫治。手术方法可分三类。

(1) 软组织松解手术: 包括跟腱延长术,胫后肌腱切断,跟距关节、踝关节囊切开的后路松解术和切断内侧韧带,跟距、距舟、舟跟韧带,关节囊, 外展𧿹肌腱与延长胫后肌腱, 屈𧿹、屈趾肌腱的内侧松解术。 若前足无内收、内翻而以马蹄畸形为主者,可作后路松解术,凡有前足内收、内翻畸形者必须作内侧松解术。较大儿童术后有高弓畸形者,可作跖筋膜剥离、跟腱延长术。

(2) 骨性手术: 应用于足部有骨性病变、年龄较大的儿童,如4~8岁儿童跟骰关节已增大,软组织松解手术无法纠正其内收畸形,可施行跟骰关节切除固定术。足部内收、下垂畸形已纠正,足跟仍有内翻时,需作跟骨楔形截骨术,10岁以上儿童,畸形严重需作三关节固定术。

(3) 肌腱转移手术: 为一辅助手术措施,凡年幼患儿足部畸形严重不宜作骨性手术,胫前肌或胫后肌肌力过强,使肌力不平衡,可行肌腱移植术。

- 废帝录是什么意思

- 废帝陈伯宗是什么意思

- 废帝高殷是什么意思

- 废常不祥。是什么意思

- 废庄论是什么意思

- 废床是什么意思

- 废废谛谛是什么意思

- 废弃是什么意思

- 废弃下贱之物是什么意思

- 废弃之物是什么意思

- 废弃危险化学品污染环境防治办法是什么意思

- 废弃发泡餐盒是什么意思

- 废弃地复垦是什么意思

- 废弃多余的和华而不实的是什么意思

- 废弃学业是什么意思

- 废弃懈怠是什么意思

- 废弃戒律是什么意思

- 废弃战争作为国家政策工具的一般条约是什么意思

- 废弃折旧法是什么意思

- 废弃正妻是什么意思

- 废弃毁灭是什么意思

- 废弃法度是什么意思

- 废弃物是什么意思

- 废弃物倾倒许可制是什么意思

- 废弃物利用是什么意思

- 废弃物清理法是什么意思

- 废弃物资是什么意思

- 废弃电器电子产品回收处理管理条例是什么意思

- 废弃的词是什么意思

- 废弃的车辆是什么意思

- 废弃节操是什么意思

- 废弃衰亡是什么意思

- 废弃败坏是什么意思

- 废弃隔绝是什么意思

- 废弃颓败的住所是什么意思

- 废弛是什么意思

- 废弛职务酿成灾害罪是什么意思

- 废弹是什么意思

- 废戍是什么意思

- 废手是什么意思

- 废捐是什么意思

- 废损是什么意思

- 废掉是什么意思

- 废放是什么意思

- 废敦是什么意思

- 废文任武是什么意思

- 废料是什么意思

- 废料和剩料的处理是什么意思

- 废料堆是什么意思

- 废料处理是什么意思

- 废料清除费是什么意思

- 废料雕塑是什么意思

- 废料雕塑家是什么意思

- 废斥是什么意思

- 废方是什么意思

- 废旧是什么意思

- 废旧军械物资是什么意思

- 废旧军械物资回收利用管理规定是什么意思

- 废旧君立新君是什么意思

- 废旧品是什么意思