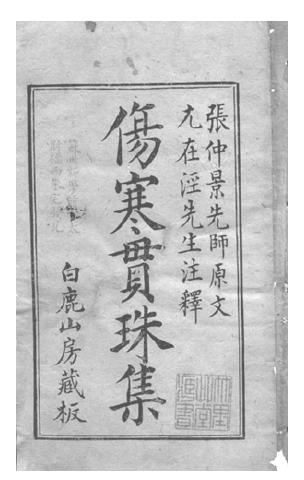

伤寒贯珠集

伤寒类著作。清尤怡撰。八卷。怡字在泾,号拙吾,晚号饲鹤山人,长洲(江苏吴县)人。幼年家甚贫,工诗词,后从游于名医马元仪,博览群书,晚年学益深造,治病多效,名著当代。撰有《金匮要略心典》、《医书读书记》、《静香楼医案》等。本书成于雍正七年(1729)。约十万余字。卷一卷二为太阳证,分正治法、权变法、斡旋法、救逆法、类病法;卷三卷四为阳明证,分证治法、明辨法、杂病法;卷五为少阳证,分正治法、权变法、刺法;卷六为太阴诸法、脏证、经病证、经腑俱病证等;卷七为少阴诸法,脉证、清法、下法、温法等;卷八为厥阴病脉证,厥逆进退之机,生死微甚之辨等。按经分篇,注释《伤寒论条文》。每经之首均列“条例大意”,进而按治法类分诸证,然后以阐明本经证大要,尤详其治则大法。对临床颇有指导意义,对《伤寒论》的研究有一定价值。有嘉庆十八年(1813)苏州会文堂刊本,一九五六年上海卫生出版社铅印本。

伤寒贯珠集

书名。8卷。清·尤怡编撰。刊于1810年。卷1~2论太阳证,其治法分正治、权变、斡旋、救逆、类病等法; 卷3~4论阳明证,分正治法、明辨法、杂治法; 卷5论少阳证,分正治法、权变法、刺法; 卷6论太阴诸法、脏病、经病、经脏俱病等; 卷7论少阴诸法,少阴脉证及清、下、温法,生死法等; 卷8论厥逆进退之机、生死微甚之辨、清法、温法、病禁、简误、瘥后诸病等法。本书为有影响的伤寒注本。建国后有排印本。

伤寒贯珠集

书名。清·尤怡(在泾)撰。刊于1810年。8卷。本书的特点是以治法分类,立为正治法、权变法、输旋法、救逆法、明辨法、杂治法七类,有一定创见。并且在诠释、分析仲景原文方面下了一些功夫。所以在《伤寒论》的注本中,是有影响的版本。

伤寒贯珠集

八卷。清尤怡(?—1749)撰。尤怡约生活于康、乾年间,与徐大椿、叶天士同时。尤怡字在泾,又字在京,号拙吾,晚号饲鹤山人。长州(今江苏吴县)人。尤氏幼年家甚贫,却聪明好学,工诗词,曾在寺院卖字画为生。结交了沈德潜等许多著名文人学士。后从游于苏州名医马元仪学医,并从此以医为业,博览群书,晚年医术益精,治病多验,与叶天士、徐大椿、王晋山先后齐名,且和徐大椿往来密切。性格沉静恬淡,不追求名利,兴趣爱好广泛,行医之暇则以读书、灌花、饲鹤、观鱼消遣。沈德潜《清诗别裁集》收集其诗词九首,并谓其“得唐贤三味。”著有《金匮要略心典》、《医学读书记》、《静香楼医案》、《金匮翼》等书。此书成于雍正七年(1729)。约十万余字。卷一、卷二为太阳证,分正治法、权变法、斡旋法、救逆法、类病法;卷三、卷四为阳明证,分证治法、明辨法、杂病法;卷五为少阳证,分正治法、权变法、刺法;卷六为太阴诸法、脏证、经病证、经腑俱病证等;卷七为少阴诸法,脉证、清法、下法、温法等;卷八为厥阴病脉证,厥逆进退之机,生死微甚之辨等。按经分篇,每经之首均列“条例大意”,进而按治法类分诸证,然后以阐明本经证大要,尤详其治则大法。尤氏虽尊经法古,承仲景之说,但能溯本求源,食古能化,并有己见。其论伤寒,反对风伤卫,寒伤营之说。认为“营之浅者,仅伤于卫;风之甚者,并及于营.;卫之实者,风亦难泄,营之虚者,寒亦不固。但当分病证之有汗无汗,以严麻黄桂枝之辨; 不必执营卫孰实孰虚,以证伤寒中风之殊。”根据自己多年研究《伤寒论》的经验,创立寒邪六经俱受的理论。风寒之邪由太阳经自表及里,由阳经至阴经而传,是其正常传变规律。尤氏受王海藏、柯琴等人的影响,提出可以不通过太阳经而直中阳明、少阳或三阴而出现表证。“六经皆能自受风寒,何必尽从太阳传入”。并根据《伤寒论》六经都有中风的脉法和治法,引证原文加以阐述,并以“人身十二经络,本相联贯,而各有畔界。是以邪气之中,必各有所见之证与可据之脉”为立论依据。同时,还指出六经自感风寒表证不一定完全相同,而各经以太阳经证较为典型和完备,治疗方法也互有差异。尤氏对仲景著作钻研颇深,一有心得,“辄笔诸简端”,善于思索,“务求当于古人之心而后已”,为伤寒学派中辨证论治的代表人物。此书即能提纲挈领地阐发仲景奥旨,且立论中肯,释义简要,条理清晰。对临床颇有指导意义,对《伤寒论》的研究亦有一定价值。有嘉庆十八年(1813)苏州会文堂刊本,1956年上海卫生出版社铅印本。

伤寒贯珠集shānghánguànzhūjí

医书。8 卷。清·尤怡编撰。刊于1810 年。作者阐析伤寒六经病症, 将治法分为正治法、明辨法、权变法、杂治法、刺法, 清、下、温及生死法等。全书在诠释、分析仲景原文方面下了一些功夫, 在《伤寒论》注本中颇有影响。新中国成立后有排印本。

伤寒贯珠集

- 县门是什么意思

- 县门下小史是什么意思

- 县门下干是什么意思

- 县门下循行是什么意思

- 县门下掾史是什么意思

- 县门下游徼是什么意思

- 县门下督是什么意思

- 县门下祭酒是什么意思

- 县门下议曹是什么意思

- 县门下议生是什么意思

- 县门下贼曹是什么意思

- 县门亭长是什么意思

- 县门巷是什么意思

- 县门街落星石是什么意思

- 县问事是什么意思

- 县阁前街是什么意思

- 县阴阳学训术是什么意思

- 县陴是什么意思

- 县隔是什么意思

- 县隶屈曼是什么意思

- 县集曹是什么意思

- 县马是什么意思

- 县马丞是什么意思

- 县骑曹是什么意思

- 县鱼是什么意思

- 县鹑是什么意思

- 县黎是什么意思

- 县鼓是什么意思

- 县鼓应鸡是什么意思

- 县(市)人民政府是什么意思

- 县(市)人民法庭是什么意思

- 县(市)人民法庭分庭是什么意思

- 县(市)电视台是什么意思

- 县 (市) 税务局股 (室) 领导岗位规范是什么意思

- 县(市)税务局领导岗位规范是什么意思

- 县(市)计划物价局是什么意思

- 县(市)调频广播是什么意思

- 县(市)财政收支概况是什么意思

- 叀是什么意思

- 叀部是什么意思

- 叁是什么意思

- 叁 “三书”说是什么意思

- 叁 “義”字的文化阐释是什么意思

- 叁 《中国语言生活状况报告(2006)》的汉字应用统计情况是什么意思

- 叁 两声字是什么意思

- 叁 书为心画的意象美是什么意思

- 叁伍错纵是什么意思

- 叁伍错综是什么意思

- 叁 六国古文字:走下神坛的文字是什么意思

- 叁 关于汉字教学模式建构的思考是什么意思

- 叁叁五五是什么意思

- 叁合是什么意思

- 叁 同音字问题是什么意思

- 叁天两地是什么意思

- 叁天贰地是什么意思

- 叁 对识字方法的研究和探讨是什么意思

- 叁 汉字产生的历程是什么意思

- 叁 汉字构形的观物取象,体现了审美活动本体生成的特征是什么意思

- 叁 汉字的发展与演变受到汉语的制约和推动是什么意思

- 叁 汉字的性质是什么意思