中国的农业zhongguo de nongye

中国是世界上农业生产发展最早的国家之一。据考古资料推知,大约在新石器时代(距今八、九千年以前),就已出现了原始的农作物栽培和牲畜饲养。进入文明时代以后,农业最早在黄河中、下游两岸的平原、河谷和盆地地区发展起来。到了夏、商时期 (约公元前21~前11世纪),黄河下游平原已普遍从事农牧业活动。西周(约公元前11世纪~前771年)是中国奴隶社会经济发展鼎盛时期,农业活动已扩展到泾、渭河平原。秦汉以后,随着铁制农具的逐渐普遍使用,农耕区的范围也开始从黄河中下游地区向河西走廊、河湟谷地、河套平原,特别是向长江流域以至珠江流域逐步扩展,作物品种也有所增加,冬小麦、水稻开始发展起来。东晋、南北朝以后,黄河中下游地区由于连年战争,土地荒芜,水利失修,灾荒频繁,农业经济中心开始由黄河流域向长江中下游平原转移。南方的农业生产逐渐在全国占有更重要的地位。从唐朝中叶开始,农业结构也有很大变化,水稻超过了黍、稷,在全国粮食生产中居领先地位,经济作物有较大发展,如太湖平原、四川盆地和珠江三角洲的栽桑养蚕,棉花生产的地区扩及长江中下游平原,丘陵山区种植茶树,闽、粤等省的甘蔗栽培等。元、明、清时代,东北和其他边疆地区也得到了一定程度的开发。

中国农业开发历史虽然悠久,但在新中国建立前,由于遭受长时期的封建统治和鸦片战争以后帝国主义的侵略,农业生产发展缓慢,生产力水平低下,劳动工具简陋,对自然的依赖性极大,是一个“靠天吃饭”、商品经济极不发达的、闭塞的小农经济社会。中华人民共和国的成立,为中国农业生产的迅速发展和合理布局开辟了无限广阔的前景。在中国共产党的领导下,进行了一系列的农业经济制度的改革,并取得了显著成效,推动了中国农业生产的恢复和发展。40年来,中国以不到世界7%的土地,养活了世界1/5以上的人口,农业生产面貌发生了显著的变化,表现在以下四个方面:

❶农业生产条件有了很大的改善。一是发展了水利电力事业,1952~1986年,国家财政用于水利基本建设的投资累计630亿元,占全部农、林、水、气投资的59.6%,建成了大量的防洪、排涝、灌溉、发电等工程设施,改善了农田灌溉条件,整修、新修堤防、圩垸、海塘20.4万公里,治理了黄河、淮河、海河等河流,建成水库8.3万座,总蓄水容量4504亿立方米,修建万亩以上大灌区5302处,机电井已建成291.8万眼,其中机电配套的占86.3%;初步治理水土流失面积5134万平方公里和易涝面积3.6亿亩,盐碱地7245万亩。1988年农田灌溉面积达到6.66亿亩,林地、草地灌溉面积为3390万亩。水利建设促进了农村电力事业的发展,1988年农村小型水电站已达5.2万座,发电能力461万千瓦,农村用电量712亿度,比1957年增长500多倍。二是农业机械化水平显著提高,1988年全国拥有农业机械总动力2658亿千瓦,比1957年增长219倍。大中型拖拉机87万台,增长57倍;农用排灌机械657亿千瓦,增长144倍;小型及手扶拖拉机发展最快,1988年末拥有量596万台,比1962年的919台平均每年增加22.9万台。经过40年的努力,中国农村千百年来依靠人力、畜力和手工劳动的落后状态正在逐步改变。三是化肥施用量大幅度增加,有力促进了农业生产。新中国成立初期,中国农田化肥施用水平很低,1952年耕地亩施化肥仅35克。1988年全国耕地化肥施用量达到2142万吨,平均每亩耕地施用化肥15公斤。四是农业科学技术发展较快,发挥了增产效益。至1987年,全国地(市)级以上的农、牧、渔、农垦、农机系统独立科研单位已有1122个,有科研人员12.96万人,初步形成了多种学科配套的农业科研体系和具有一定科研水平的农业科研队伍。

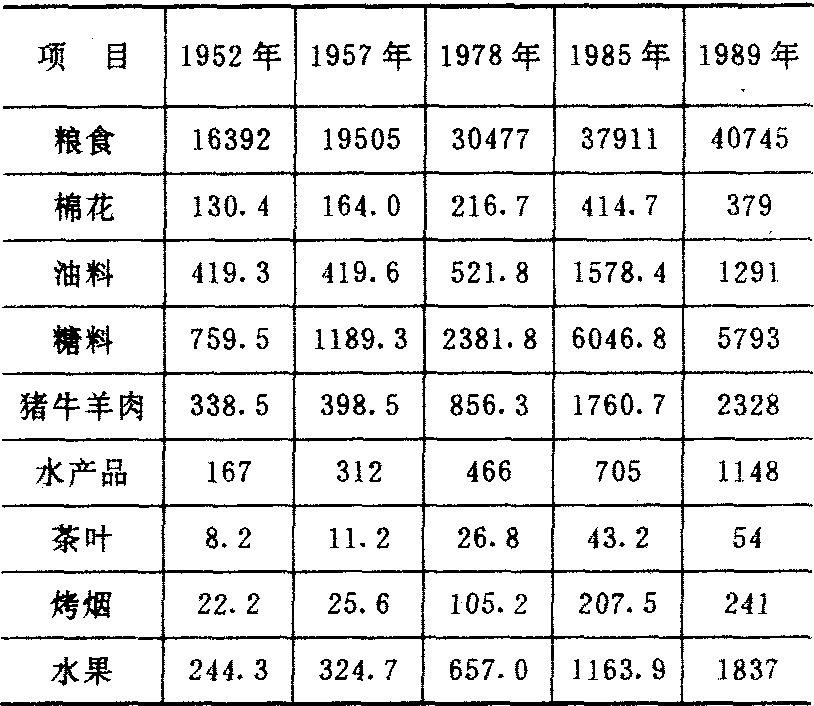

❷农村经济全面增长,主要农产品产量成倍增长。随着农业生产条件的改善,中国农业生产得到较快的发展,1988年农业总产值5865亿元,按可比口径计算,比1949年增长5.1倍,平均每年增长4.8%。其中,种植业增长3.5倍;林业增长27倍;牧业增长7.8倍;渔业增长77倍;主要产品产量成倍增长(见下表)。农业的增长推动了农村非农产业的发展。农村工业、建筑业、运输业、商业、饮食服务业都有较大增长。1988年农村工业产值4781.2亿元,比1978年增长9.4倍,平均每年增长26.4%,建立了电力、机械、煤炭、炼焦、石油、化工、建材、森林、食品、饲料、纺织、缝纫、皮革、造纸、文教和艺术用品等多种行业。农村非农产业的总产值1988年达到6669.4亿元,超过了农业总产值。农村经济总量的迅速扩大,增强了农村经济实力,改变了农村单纯务农的落后面貌。

表1 农业主要产品产量 单位:万吨

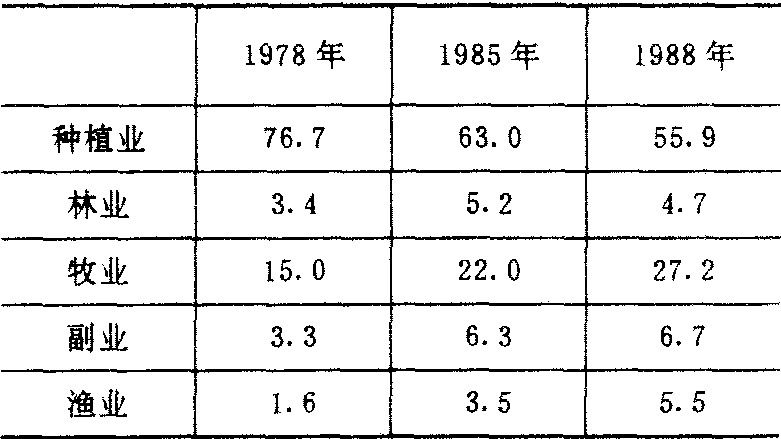

❸农业生产结构趋向合理。长期以来,中国农业生产片面强调粮食生产,忽视了多种经营,造成农、林、牧、副、渔五业比例失调。直到1978年,种植业在农业总产值中的比重仍高达76.7%,粮食作物占种植业产值的比重高达76.7%。近几年来,由于坚决贯彻了“决不放松粮食生产,积极开展多种经营”的方针,林、牧、副、渔业的增长速度都快于种植业,使中国以种植业为主的单一农业生产结构开始有了显著的变化(见表2)。在种植业内部,经济作物产值占种植业产值的比重达到18.4%,比1978年提高6.5个百分点,粮食作物的比重下降到58.2%。

表2 中国农业总产值结构表 %

❹农业地区分布逐渐趋于合理。长期来,中国是自给自足的小农经济,反映在农业布局上是“小而全”的杂乱格局,限制了商品农业的发展。中华人民共和国成立前夕,在农业布局上虽然也开始出现一些地域分工,如广东、福建一带的甘蔗种植; 江苏、浙江太湖流域的养蚕业; 江浙沿海的棉花种植,但都是个体经济,规模小,生产不稳定,与大工业脱节。所以,农业生产布局从整体上看,仍然是以自给自足为基础,具有多样性栽培和农产品商品性低、区域专业化不显著、区际交换不发达等基本特征。中华人民共和国成立以来,随着农业生产的发展,以及工业、交通运输业和城市建设在地区分布上的变化,中国农业生产的分布也逐渐趋于合理。表现在: 农业商品生产基地的建立与发展、农作物的地理分布有所改变、发展了城市郊区农业等三方面。配合工业中心城市、工矿建设,选择条件优越的地区恢复和新建了工业原料基地、粮食基地、副食品基地等。如在国民经济恢复时期,就迅速扩大了江苏、河北、山东等省的棉田面积,从而使上海、青岛、天津等棉纺工业就近获得了原料供应。以后相继在新疆玛纳斯河流域、甘肃河西走廊建立了长绒棉基地; 在哈尔滨、包头、广州等糖料加工中心周围,扩大了甜菜、甘蔗等糖料作物面积;在黑龙江三江平原和松嫩平原建立了商品粮基地; 在云南西双版纳、海南岛等地建立了橡胶等热带作物基地等等。各种各样的商品农业基地,为国家提供了大量的商品粮、工业原料、畜产等农副产品。随着农业科学技术水平的提高和农业生产条件的改善,不少农作物已突破原有的地理界限,扩大了适生环境。如冬小麦的北界已越过长城,推移到长城以北,东北南部、河西走廊、河套地区、新疆阿勒泰地区都有种植,在高度上则达到4100米的藏南谷地。双季连作稻已从南岭以南推进到淮河流域。冬油菜的种植界限扩大到秦岭、淮河以北的华北平原。橡胶在海南岛、雷州半岛、西双版纳移植成功。

40年来,中国农业生产虽然取得很大成就,但农业现状同国民经济发展要求之间仍存在较大差距,存在着农业劳动生产率低,农产品商品率低,人均农产品产量低,农业生产不稳定,农村产业结构还有待进一步调整等问题。今后仍然必须坚持以农业为基础,进一步改善农业生产条件,在继续保持粮食稳定增长的前提下,加快林、牧、副、渔等多种经营的发展,进一步调整农村产业结构,使农业经济逐步实现专业化、商品化、现代化,更好地满足社会需求。

- 小时工资是什么意思

- 小时工资制是什么意思

- 小时差一岁,到老不同年是什么意思

- 小时平均工资是什么意思

- 小时成本是什么意思

- 小时无大伤,习性防已后。是什么意思

- 小时晚儿是什么意思

- 小时的非正式的名字是什么意思

- 小时皮包头,大来皮忒头,四肢百解是丫头,后来必是个老梢头(打一物)竹是什么意思

- 小时皮包头,大来皮忒头,紫金光郎头(打一物)茄子是什么意思

- 小时节是什么意思

- 小时费率是什么意思

- 小旸谷是什么意思

- 小旻是什么意思

- 小旻(节选) - 先秦·诗经·小雅是什么意思

- 小昂儿是什么意思

- 小昆是什么意思

- 小昆弥是什么意思

- 小昊是什么意思

- 小昌吉河是什么意思

- 小明是什么意思

- 小明之悔是什么意思

- 小明兆是什么意思

- 小明堂是什么意思

- 小明怎么长出胡子是什么意思

- 小明星是什么意思

- 小明王是什么意思

- 小星是什么意思

- 小星头啄木鸟是什么意思

- 小星火是什么意思

- 小星火计划是什么意思

- 小星的暑假日记是什么意思

- 小春是什么意思

- 小春候是什么意思

- 小春宴是什么意思

- 小春月是什么意思

- 小春浮园是什么意思

- 小春秋是什么意思

- 小春花是什么意思

- 小春集是什么意思

- 小昭寺是什么意思

- 小昭寺(西藏)是什么意思

- 小是小非是什么意思

- 小昼是什么意思

- 小晃是什么意思

- 小晃儿是什么意思

- 小晌是什么意思

- 小晌儿是什么意思

- 小晌午是什么意思

- 小晌午子是什么意思

- 小晌火是什么意思

- 小晏是什么意思

- 小晕药是什么意思

- 小普陀是什么意思

- 小景是什么意思

- 小智是什么意思

- 小智不及大智,小年不及大年是什么意思

- 小智自私是什么意思

- 小智自私兮,贱彼贵我。达人大观兮,物无不可。是什么意思

- 小暄是什么意思