中国古农具ancient agricultural tools in China

自远古至清代中叶在中国农业生产中使用的器具。在古籍中称农器或田器。除古籍中所载外,在考古发掘中出土了许多古农具,包括在有文字记载以前各个时期的器具。

各地出土的大量古农具表明,早在公元前6000~前5000年的新石器时代初期,伴随着原始农业的诞生,就出现了简单、粗糙的石制农具以及蚌器、陶器等。公元前5世纪的春秋末年,铁制农具已广泛应用。到公元10~14世纪的宋、元时代,已拥有开荒、耕整地、播种、中耕、收获脱粒、加工、蚕桑、舟车等适应不同地区要求的各种农具300余种。有许多农具的发明创造和应用都早于世界其他国家和地区。

耕整地农具 有耒耜、锋、锋、镵(锹)、钁、鎝、耰、犁、耙、耖、耢、耱、盖、磟、碡、刮板等品种。在公元前5500~前3300年的文化遗址中,曾有石铲、骨铲、骨耜等起土翻土工具出土; 公元前2900~前2800年的文化遗址中,有用双齿木耒挖土的印痕。这种间歇动作的耒耜以后逐步为连续动作的人力犁所代替。殷代以后又逐步为畜力犁所代替。到春秋时期,畜力犁已被广泛应用。战国初期有了铁制犁铧,战国末年又出现了犁壁。公元9世纪时唐代陆龟蒙所著《耒耜经》,记述了一个结构相当完备的畜力犁(见铧式犁)。

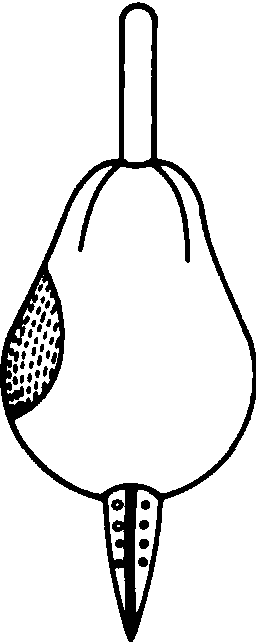

播种栽植器具 包括条播用的耧,穴播用的瓠种器,播后压实土壤用的挞和砘车,拔、插水稻秧苗用的秧马等。耧又称耧车或耧犁,是世界上最早的条播机。在王祯著《农书》上,还载有将种子与过筛细粪或蚕沙拌合后一同播下的粪耧,这是最早的施肥播种机。瓠种器(图1)也见于王祯《农书》,说明在公元14世纪初已经有了这种穴播工具。关于秧马的记载,最早见于苏轼在公元1094年写的《秧马歌》。

图1 瓠种器(采自王祯《农书》)

中耕除草器具 包括旱地用人力除草松土工具钱、铲、铫、耨、镈、锄; 旱地中耕用畜力耧锄; 水田用的人力中耕除草工具耘爪、耘荡等。在龙山文化遗址中就出现了石锄,到战国时期有了铁锄。关于耧锄的记载,最早是在宋、元间的著作《种莳直说》上。在王祯《农书》上有关于耘爪和耘荡的记载。

灌溉器具 中国早在龙山文化时期就掌握了凿井技术,以后先后创制了桔槔、辘轳、斗式水车等井用提水工具。关于桔槔的早期记载见《庄子·天运篇》颜渊(公元前521~前490年)与师金的一段对话。公元147年汉武梁祠画像石(山东嘉祥县)上有早期的桔橰图。辘轳在春秋战国时代已用于从竖井中提升铜矿石,以后也用于一般起重和提水作业。公元6世纪贾思勰著《齐民要术》,有“井深用辘轳,井浅用桔槔”的记载。在王祯《农书》上,还有用两个容器交替上下提水的“双辘轳”。关于斗式水车的早期记载,见书于北宋太平兴国年间(公元976~983年)的《太平广记》。据书中所载,当发明于公元7世纪。

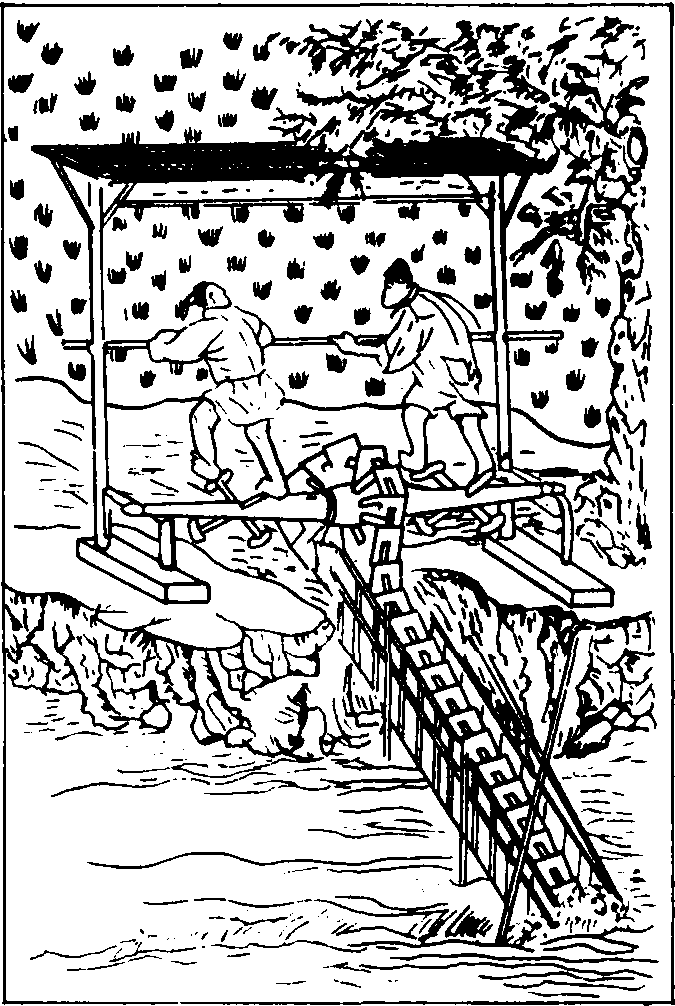

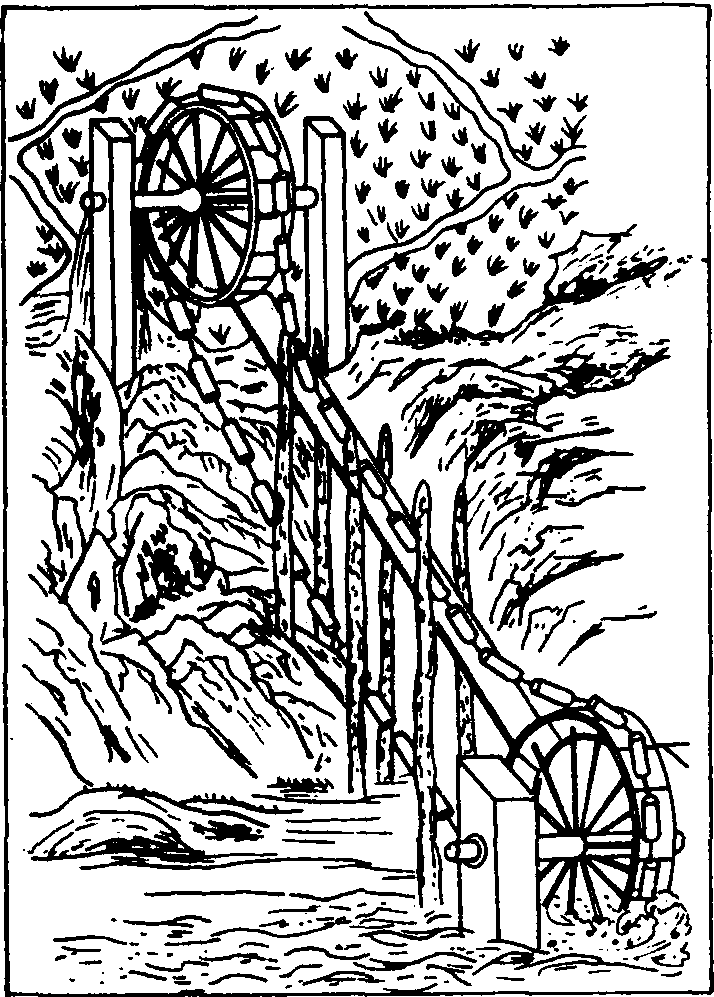

从河、湖、池塘中引水的器具则有戽斗、各种翻车(龙骨水车,图2)、筒车、渴乌(虹吸)、鹤饮等。人力翻车是在公元186年前后由东汉毕岚所创制,三国时马钧又加以改进。以后又发展了牛转翻车、水转翻车和风力翻车等。水转筒车是在江河岸边装设一个水轮,水轮下部浸在水流中,由水力驱动水轮回转。水轮圆周上配置的若干个竹筒依次将水带到上部,流入接水槽。唐刘禹锡(772~842年)所著“机汲”一文,所述提水工具就是这种水转筒车。在王祯《农书》上载有水转筒车图,还有驴转筒车和高转筒车(图3)。渴乌也是由毕岚创制。在明王徵著《新制诸器图说》上,载有“虹吸”和“鹤饮”图及图说。

图2 脚踏翻车(采自《农政全书》)

收获、脱粒和清选器具 在公元前5500~前4900年的文化遗址中,曾有锯齿刃石镰出土。到公元前2800~前1900年,又出现了蚌刀和没有锯齿的石镰。到商周时期有了铜镰,但应用不广。铁镰开始出现于战国时期,到西汉时已广泛应用。以后又发展了许多不同类型的收割器具。在王祯《农书》上,就载有、艾、翳镰、推镰、芟麦器等; 还有收获薯类用的钁(镐),收获棉杆用的钩镰,割草、砍柴用的䥛等。

脱粒、清选用的器具有连枷、磟碡、扇车等。连枷发明于春秋时期。在王祯《农书》上,有用磟碡碾场脱粒的记载。扇车亦称风车或飏扇,发明于西汉时期。

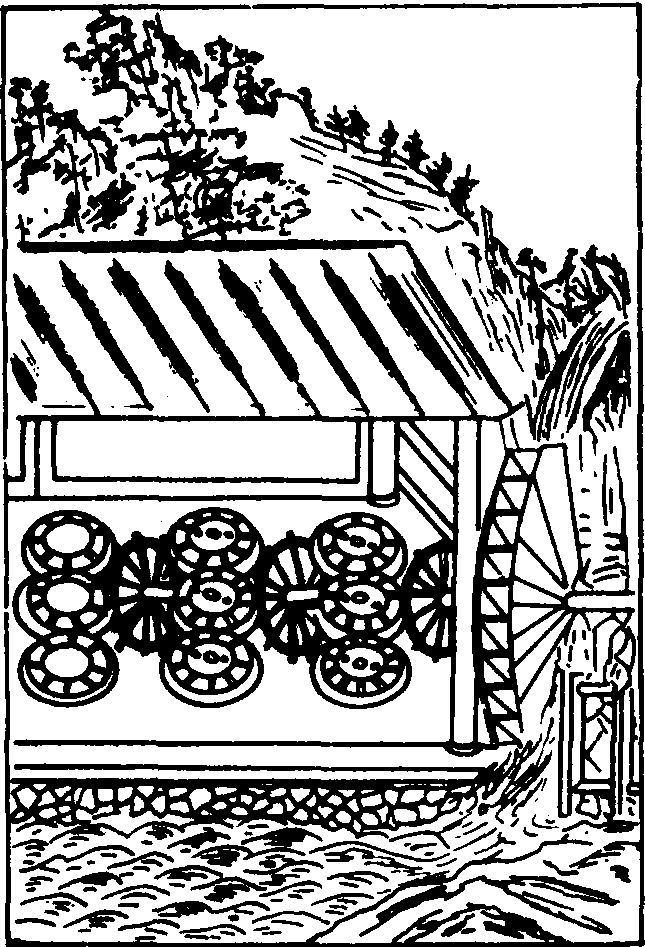

农产品加工器具 最早的谷物加工器具是石磨盘和碾棒。在旧石器时代晚期遗址中曾有石磨盘出土,说明早在农业诞生以前,人类就用这种器具加工采集到的谷物。在公元前5500~前4900年的遗址中出土的石磨盘和碾棒,就已相当工整。另一种谷物加工器具是杵臼。在约公元前5000年的遗址中有石杵出土;在公元前5000~前3000年的遗址中有大量石杵石臼出土。脚踏碓是由用手操作的杵臼发展而成。到西汉末年还出现了畜力碓和水碓。晋代杜预(222~284年)制做了连机水碓,由一个水轮驱动几个碓。具有上下磨盘的回转磨最初叫硙,是由春秋时鲁国人公输班(鲁班)所发明。在战国晚期遗址中有石转磨出土,到西汉时得到进一步推广。杜预制做了水转连磨(图4),同时还出现了畜力八盘连磨、水碾等。金末元初出现了风磨。去谷壳用的砻发明于东汉时期。在王祯《农书》上,还载有具备碾、磨、砻三种功能的“水轮三事”,筛面粉用的“水击面罗”,将子棉加工成皮棉的“轧车”等。加工饲草用的铡刀曾见于北宋和金元遗址中。

图3 高转筒车(采自《农政全书》)

图4 水转连磨(采自王祯《农书》)

农村运输工具 中国古代车、船的发明至少有4500多年的历史。商代已出现四匹马拉的车子。三国时诸葛亮、蒲元等所创“木牛流马”,就是一种独轮车。在北宋张泽端所绘“清明上河图”上,就有四辆独轮车。王祯《农书》列有“舟车门”,载有畜力“大车”;适用于低洼地的“下泽车”;由牲畜牵引在地面滑行的无轮“拖车”;水乡地区应用的“农舟”;短小轻便的“划船”;在两岸之间设置竹索,便于农民掣索渡河的小船“野航”等。

- 积阅是什么意思

- 积阳是什么意思

- 积阴是什么意思

- 积阴德是什么意思

- 积阴骘是什么意思

- 积阻是什么意思

- 积陈是什么意思

- 积陵是什么意思

- 积集是什么意思

- 积雨是什么意思

- 积雨云是什么意思

- 积雨形成的水流是什么意思

- 积雨恐侵春甲子,昏灯懒守夜庚申。是什么意思

- 积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。是什么意思

- 积雨辋川庄作是什么意思

- 积雨辋川庄作 - 王维 - 积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。野老与人争席罢,海鸥何事更相是什么意思

- 积雨辋川庄作(王维)是什么意思

- 积雪是什么意思

- 积雪一峰阻,看云十里来。是什么意思

- 积雪为粮是什么意思

- 积雪之屋是什么意思

- 积雪之状是什么意思

- 积雪卧园是什么意思

- 积雪压着是什么意思

- 积雪囊萤是什么意思

- 积雪封霜是什么意思

- 积雪扬起而形成的迷雾是什么意思

- 积雪散发出来的寒气是什么意思

- 积雪明远峰,寒城锁春色。是什么意思

- 积雪枝是什么意思

- 积雪沼泽是什么意思

- 积雪消融是什么意思

- 积雪甙是什么意思

- 积雪的区域是什么意思

- 积雪的山是什么意思

- 积雪的山岩是什么意思

- 积雪的山岭是什么意思

- 积雪的山峰是什么意思

- 积雪的山涧是什么意思

- 积雪的山顶是什么意思

- 积雪的峰峦是什么意思

- 积雪的树林是什么意思

- 积雪的水边是什么意思

- 积雪的洞穴是什么意思

- 积雪的洼地、谷地是什么意思

- 积雪的瓦沟是什么意思

- 积雪草是什么意思

- 积雪覆盖下的地窖是什么意思

- 积雪覆盖着的山脊是什么意思

- 积雪观测是什么意思

- 积雪轩是什么意思

- 积霖是什么意思

- 积霙是什么意思

- 积露为波是什么意思

- 积非为虐是什么意思

- 积非习惯是什么意思

- 积非习贯是什么意思

- 积非成是是什么意思

- 积风是什么意思

- 积风冷嗽是什么意思