X线计算体层摄影

X线计算体层摄影(CT),又称图象重建体层摄影(RT),计算横轴体层摄影 (CTAT)或计算机化轴向体层摄影(CAT),是X线与电子计算技术相结合的,将物体的体层面进行图象重建的一种新技术。CT是透射成象,与放射性核素引入人体后的发射成象有所不同。早在1917年奥地利数学家Radon已证明三维物体能通过其无数次投影而重建图象。1956年Bracewell在射电天文学的领域中首先应用了图象重建的技术。此后在以电子显微镜研究复杂的生物分子时亦应用过。随之,Oldendorf(1961)、Kuhl (1963)、Cormack (1963,1964)相继推导论述。1972年G. N. Hounsfield在英国EMI公司研制成功了第一台适用于头颅检查的X线计算体层摄影设备。从此CT的应用逐渐普遍,并扩展应用到全身各个部位。

CT的特征 常规的X线技术是将人体的立体结构,或三维结构,投照在平面的(二维的)荧光屏或X线胶片上,因此是各层面结构的全部重叠的影象。X线体层摄影法是尽可能地使得所选层面的结构清晰,但仍然有X线穿透选层上下面的结构投影。CT亦是一种体层摄影,但它的图象特征是:

❶重建的体层面图象,不含有这体层面外结构组织的干扰。

❷密度分辨率高,可分辨出用常规X线技术所不能分辨,或难于分辨的人体组织的细微密度差。

❸灵敏度高,能以数字形式作定量分析,并能充分有效地利用X线信息。

CT的原理 X线计算体层摄影的原理,是将X线经准直器,形成狭窄的X线束,限制在透射人体的体层面(通常是横断面),进行扫描。这样从体层面内所产生的信息,不受两侧物体的干扰影响。接收透射过体层面的衰减X线量是晶体和光电倍增管组成的检测器。X线源与相对的检测器,对体层面作同步逐点的直线扫描。以后,环绕人体体层面回转一定的角度,重复地作同样的直线扫描,示于图1。

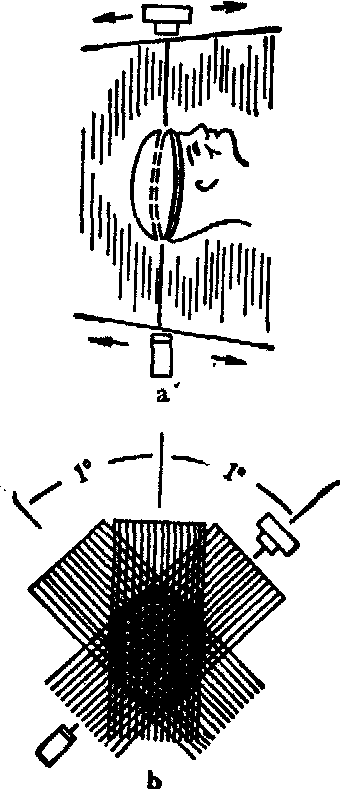

图1 X线对人体体层面的扫描

a. X线与检测器作直线同步扫描运动

b.环绕人体体层面,回转一定角度后,重复地直线扫描

X线透射物体后的强度,随物体的吸收系数或组织密度增加而减弱成反比。这是X线成象的基本原理,CT亦不例外。现用一参量检测器,放置在X线管窗口外,测量X线源的射线强度,与透射过人体后的检测器测得的衰减的射线强度相比,可计算出位于X线透射范围内的体层面的物体吸收值。一般常称吸收值为线性衰减系数。CT扫描群点的检测,其线性衰减系数沿物体不同部位而变化,是辐射能量的函数,也可称为密度函数,可以用积分式求得。

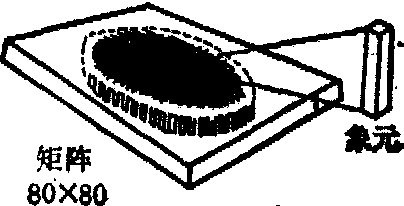

图2中X线管和检测器相对于人体体层面,作直线和回转的两种同步运动。假设在直线同步扫描运动过程中,检测器获得80个不同量的信息(或称80个数据)。以后回转一个角度,设为1°,再重复进行直线扫描运动,这样持续进行到180°,最终检测器共测得:80×180=14,400个数据。CT扫描人体的体层面,可分成许多个小立方体(称为象元)组成的矩阵,如图2所示。矩阵设为80×80=6,400。根据上述,体层面已取得14,400个读数,大于矩阵象元数。又每一个象元就有一个可计算的吸收值,经过模数转换器变换成为数字形式,送入电子计算机进行运算处理,就可求得这个体层面的吸收系数的矩阵。这个数字矩阵,可用行录制机以数字列阵; 或再经数模转换器,将矩阵信息转换为图象信息来重建图象,达到显示或存储。

图2 CT体层面的象元和矩阵

电子计算机运算处理CT重建图象的数学方法有很多种,但可归纳为几类。

(1) 迭代法:又称逐点近似法,所谓迭代,就是选择一系列近似值来测算投影的实际值,逐步地给以修正到最后的测算值符合实际值。常用的是加减校正法,这种方法又称代数重建技术。由于图象的象元非常多,且须在得到所有数据后,才开始进行运算。纵然应用电子计算机进行快速运算,但重建图象的显象时间仍慢。第一代CT曾用这种计算数学方法。

(2) 过滤后的反投影,或称褶积法: 影象的重建可以将物体多次的投影后,进行反投影,来取得与原来物体一个近似的重建图象,这种方法称反投影法,或称总和法。反投影重建图象方法简单,但有产生呈星形假象的缺点。为此,将反投影事先进行过滤或褶积。过滤后的反投影与反投影不同之处,在于将影象事先进行校正。过滤后的投影恰能抵消反投影所产生的假象。过滤法在数学上称褶积法,亦有称重叠积分法。这种方法须合式地选取权衡因数,才能演算获得精度高的重建图象。近日的CT设备大多采用这种数学方法,可在取样的同时进行运算,显著地缩短了重建图象的显象时间。

(3) 傅立叶变换法:与光学成象相比,CT成象是随位置不同而变化的X线透射衰减度,其传递方式是空间的函数。既是函数,那末傅立叶频谱分析法,亦可应用到CT图象重建的计算上去。对CT扫描所取得的波形曲线,可进行函数的频谱分析;反之,其逆定理亦然,从这些已知频波成分的振幅,可求得接近或符合原来的波形曲线,达到重建图象。显然,CT在实际测量中,所测得的波形曲线,其形状多样,但周期性或非周期性分布的任何形状复杂的曲线,都可应用傅立叶变换法演算,进行图象处理。

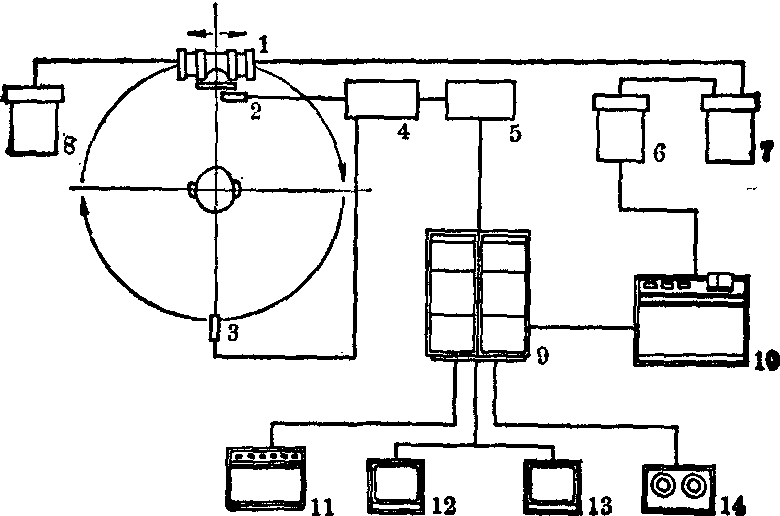

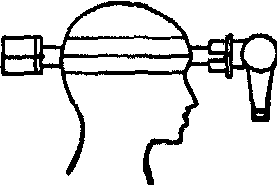

CT的设备和类型 X线计算体层摄影装置由X线源、检测系统、电子计算机、图象的显示和存储等这些主要单件组成,示于图3。

图3 X线计算体层摄影装置

1. X线管 2. 参量检测器

3. 接收检测器 4. 检测电路

5. 模-数转换器 6. 高压发生器

7. 高压电容器 8. 冷却器

9. 电子计算机存储单元,运算单元,图象处理单元

10. 中央控制台 11. 行录制机

12. 彩色监视器 13. 黑白监视器

14. 磁带录象机

(1) X线源:用于CT的放射线能量需要足够大量的高能光子,才能达到检测部位的精度要求,故只能用X线管为射线源。直线与回转运动相结合的CT,常用油循环冷却固定阳极X线管,线焦点介于0.65×10~2×16mm2;而扫描时间低于10秒的回转运动CT,多数用旋转阳极X线管,焦点约为2×6mm2。固定阳极X线管是连续使用,工作条件是100~140kV、20~30mA。旋转阳极X线管是脉冲使用,当取样时间为2~3ms时,管电流达600mA峰值。CT的读数精度要求为0.5%或低于0.5%,所以X线发生器必须保持X线管的管电压或管电流高度的稳定。当管电压波动1kV时,就会使读数产生1%的误差。

(2) 准直器: CT体层面厚度一般选取13或10mm,或更薄。近期的CT亦有采用组合的体层面,如厚度是10/5mm或12/9/6/3mm。准直器的作用是将X线束限制在体层面的厚度范围内,使透射过体层面约有85%光子射及检测器。使用准直器亦为了挡去散射辐射,使达检测器处的次发辐射<0.2%。

(3)检测器:CT常用碘化钠[NaI(T1)]、氟化钙[CaF2(Eu)]或锗酸铋(BGO)等晶体检测器。碘化钠晶体效率高,但有非线性、有限的动态范围和余辉等的缺点。氟化钙晶体不受暗电流的影响,但效率低。锗酸铋晶体效率高、余辉小。CT亦有用气体无源电离系统的检测器。例如高压(25大气压)氙气(Xe)游离室,但效率较低,同时有在高电场下气体再组合的损失等的缺点。

(4) 机台: X线管、准直器、参量和测量检测器等装在机台上,同步的作直线和回转运动。机台中央是透射病人身体的洞穴,直径介于400~630mm。 有些CT, 机台可以倾斜±20°,为的是便于检查眼窝等部位。

(5) 电子计算机与高速运算图象处理装置: X线源处的参量检测器和透射人体后衰减的X线信息,经和光电倍增管组合的检测器收集信息,再经对数增幅器、积分增幅器形成模数的信息变换。这些信息先经校准,标准规格化和数据修正的事先处理。之后,进行反投影、褶积的高速运算,其过程由小型电子计算机进行处理。

(6) 图象的显示和存储:由电子计算机处理的信息。可直接从行录制机数字印出。这些信息又经数模转换器,在黑白或彩色监视器上显示,重建图象可用塑性磁盘存储,亦可用磁带存储。

(7) 中央控制台: 中央控制台台面上设有键盘可指令操作运行,和调节X线源的管电压管电流值。并设有速印片照相机,亦有设70~105mm单片或卷片照相机等,以摄取重建图象。

在CT监视器上显示重建图象的同时,亦显示标定CT值,并有窗位和窗宽的数字显示。

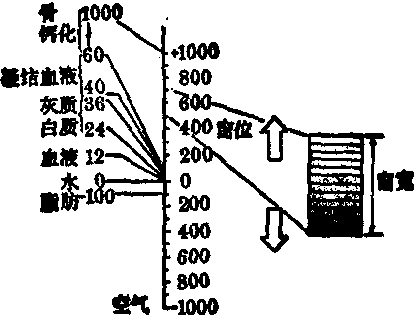

CT值:CT的特征是能够分辨组织密度的细微差别。在临床应用中,CT常以某物质为基准,其他组织对X线的衰减系数的相对值,来标称CT值。设以水为基准,其CT值算为0,空气和骨位于两端,空气为负值-1000;骨为正值+1000。其他组织的CT值介于-1000(空气)~+1000(骨)之间。软组织的CT值介于0~+100;脂肪的CT值介于-100~0。因而在器官周围的脂肪可以很好的分辨。如数字标值是±1000,每一个数字单位,称亨氏单位(H.U.),相当于0.1%组织系数的变化。

窗宽、窗位:在监视器上显示重建图象的同时,显示的CT值起了辅助解说作用。监视器具有一定的灰色(或彩色)电平,屏幕上图象的灰度(或称对比度),可以根据诊断需要进行选择调节。为此CT设备具有:

❶窗宽。即窗口宽度控制,用于选择对灰色电平的CT数字范围,如图4所示,窗宽的调节是分级的,如为4级,CT的数字可定为16、32、64、128;亦可级数分得更细更多。换言之,窗宽是标明欲诊断某病灶组织,其灰度(对比度)的最大范围。

❷窗位。窗位是用来选择所选定宽度范围中心的密度值,即用窗口电平控制的方法,来选择处于灰色标度中心的数字。如欲观察肝脏组织(CT值为+30),可将窗位调节在+30。

图4 窗位、窗宽的示意图

由于具有窗位和窗宽的选调,因而差别很大的各种组织的吸收衰减系数的变化范围,都能以同样灰度 (对比度)显示出来。

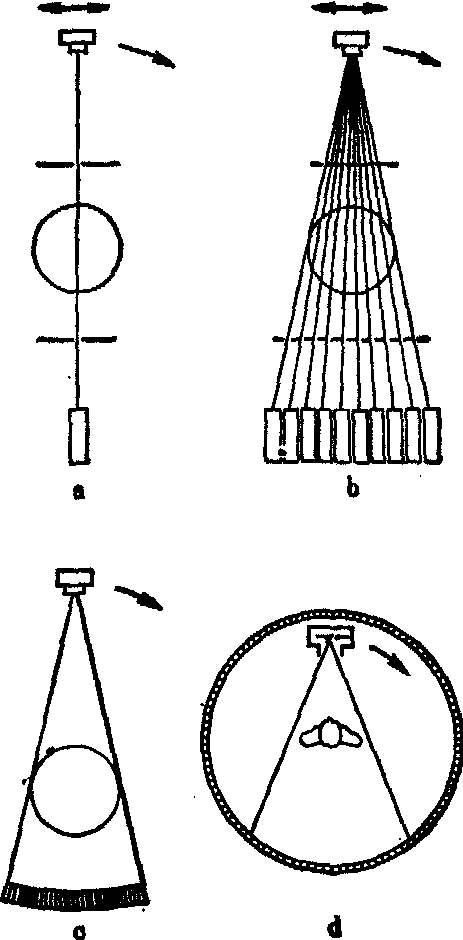

CT闻世虽短,但发展迅速。1972年创制第一台CT,扫描时间长达5分钟,适用于静态的头部检查,而不宜用于呼吸运动起伏的腹部等。只有当扫描速度缩短到20秒或更少,CT才能作全身检查。1974年Ledley制作了检查全身的CT。迄今,短短的几年,已发展到第四代CT,进入第五代的研制。

第一代CT: 应用一个或两个检测器的直线扫描和回转运动,取得一个或同时两个体层面的重建图象。一次的扫描时间约5分钟,如图5。1次扫描取得1对体层面,如对每个病人需作3~4对体层面,检查时间约需半小时。

图5 第一代CT,一次扫描取得一对体层面的示意图

第二代CT: 应用多个检测器的直线扫描和回转运动。为了缩短时间,把一个经准直成扇形的X射线束分散成多个的单独的射线束。扇形角度5°~10°,对一排检测器3~30个进行直线扫描。之后,机架旋转5°~10°,重复进行直线扫描和回转运动。总的扫描时间约60秒左右,最短的可达15~20秒。

第三代CT: 应用数量多的检测器,成组的扇形旋转运动。这种系统没有直线移动,X线管绕人体体层面作纵轴扫描,检测器组则以X线管靶面为轴心的同步旋转360°。一般使用250~300个检测器。一个体层面的扫描时间约5秒。

第四代CT: 应用固定检测器,仅X线管回转运动。检测器420~720个,分布在圆周上,围成一圈,固定不动,而X线管围绕病人旋转360°。扫描时间最短可达2秒左右。

目前,在探索“多源”系统。这种系统用28个X线管,对面排列28个荧光影象增强视频检测器。完全没有机械运动,可在很短时间内,提供连续的动态描绘的心脏运动。

图6 各代CT示意图

a.第一代CT b.第二代CT

c.第三代CT d.第四代CT

CT的临床应用 CT自1972年问世以来,非但在机械装置方面在短短的几年中已从第一代发展到第四代,在临床方面其应用范围也已从头部扩展到全身,目前主要还是应用在头部和腹部。经过大量临床资料的分析积累,和同其他X线检查方法以及与超声检查和核素扫描的比较,对CT的评价如下。

(1) CT对人体各种组织的密度分辨力非常强,但对空间即大小的分辨力仍有限度,理论上的限度为1.5mm,实际上<3.0mm的结构不易显示。

(2) CT虽然有其特殊的效能,但并不能用以代替其他X线检查方法。其他各种X线检查方法仍然有其应用的指征,但CT的出现,已使应用各种方法的程序,有所改变。

(3) 由于其他医学影象诊断学如超声检查和核素扫描有同样飞跃的发展,在各种特定的情况下,CT须与两者配合应用。

(4) 全面的评价还需考虑到病人所受的照射剂量,医院建设的投资和病人检查的费用。

兹将CT在人体各部的应用效果扼要叙述如下。

头部 CT最初用于头部,至目前仍以在头部特别是颅脑方面应用最为广泛。

(1) 头部外伤: CT对诊断头部外伤尤其是颅内出血的位置、数目、容量和性质(弥漫或局限),从而协助处理颅内血肿确有特殊的效果,但尚未达到完善的地步。对脑干病灶的显示率不高,假阴性不少,仍要辅用血管造影。

(2) 颅内肿瘤: CT对诊断颅内肿瘤确是一种较为安全无伤而可靠的方法。一般而论,定位较定性尤为正确,对幕上的病变较幕下者为可靠。对所有疑患颅内肿瘤的病人,可先作CT常规或注射造影剂增强密度法检查,多数即可作出诊断。对有些病例需作其他辅助检查,如:

❶对所有脑膜瘤和所有后颅窝肿瘤需作血管造影;

❷为了进一步了解某些肿瘤的血供和同邻近重要血管的关系,术前需作血管造影;

❸对鞍内或鞍上肿瘤,第三或第四脑室肿瘤,需根据情况作气脑或脑室造影。总之,气脑和脑室造影的应用已大为减少,而血管造影则仍有一定的指征。

(3) 颅内感染: CT对诊断颅内脓肿是十分理想的方法,对许多患者可以不必再用其他较有危害性的检查方法即可作出诊断。对脑炎的鉴别诊断以及对脑膜炎并发症的诊断和处理亦有帮助。

(4) 脑积水: 应用CT检查脑积水特别在儿童中有特殊的效果,可将阻塞部位和原因,伴随病变、脑室的大小以及脑皮质的厚薄准确显示。另外应用CT作脑池造影可以研究脑脊髓的流通情况,从而对脑积水和脑萎缩作出鉴别诊断。

另外,应用CT检查眼眶对显示和诊断眶内病变的效果,可与血管造影相仿,对眶内较小的新生物则分辨和显示能力较差。

体部 CT对体部的检查目前主要应用于腹部而又着重于肝脏、胰腺和腹膜后结构。肾脏因其他X线检查方法已较有效,故CT应用较少,胃肠道则不大需用。对骨盆腔病变,因超声检查的效果非常好,且简便,X线检查已很少应用。胸部亦因大多病变应用其他方法诊断有效,故CT应用亦少。

(1) 肝脏: CT对肝内占位性病变的定位和定性均较有效,诊断肝肿瘤、囊肿和实质性病变的正确性与核素扫描效果大致相似(X片-8)。对广泛性肝病的诊断帮助不大,对诊断肝脂肪浸润则十分有效。

(2) 胰腺: 胰腺是一个X线诊断的困难领域,虽然CT或灰阶超声对诊断胰腺病变已有较好的效果,但其准确性尚不完善。对胰腺肿瘤的诊断,CT可有假阴性和假阳性的出现,对早期癌肿和细小的内分泌性肿瘤CT尚难显示。CT对急性胰腺炎患者可显示胰腺的弥漫或局部增大,对慢性胰腺炎中的钙化和假性囊肿显示效果甚佳。

(3)胸部: 在胸部CT对检查下列情况较为有效;

❶因密度分辨力强,可使纵隔中的脂肪组织病变和较细微的钙化清楚显示;

❷显示前纵隔的肿大淋巴结较常规体层摄影更为明确,但对中纵隔和肺门肿大淋巴结的显示则以常规体层摄影为宜;

❸显示肺癌病变的胸部蔓延范围以及肺部转移病灶的多少,CT均较常规体层摄影为佳,CT对显示邻接胸膜的转移病灶尤为有效。CT对检查心脏病变仍在研究阶段。

应用CT作乳房检查,考虑到患者所受的照射剂量,费用以及与干版和钼靶效果的比较,认为并不适宜,至少不能作为常规应用。

另外,CT还可应用于检查脊柱和椎管内病变,由于CT构成横断面影象,对脊柱和椎管内的改变显示更为完整,有利于显示椎管的大小和形态,发现较小的病变和确定病变的位置和范围。

- 报名费是什么意思

- 报名须知是什么意思

- 报后腰是什么意思

- 报君惟短句,琼琚好。是什么意思

- 报君知是什么意思

- 报君知,巢上老,海棠仙。是什么意思

- 报君黄金台上意,提携玉龙为君死是什么意思

- 报君黄金台上意,提携玉龙为君死。是什么意思

- 报呀是什么意思

- 报告是什么意思

- 报告上级是什么意思

- 报告书是什么意思

- 报告人是什么意思

- 报告会是什么意思

- 报告偏倚是什么意思

- 报告准则是什么意思

- 报告分析法是什么意思

- 报告制度是什么意思

- 报告功劳是什么意思

- 报告卡是什么意思

- 报告发生变故是什么意思

- 报告员是什么意思

- 报告员、宣传员制度是什么意思

- 报告员制度是什么意思

- 报告喜庆的消息是什么意思

- 报告团是什么意思

- 报告坏消息是什么意思

- 报告好的消息是什么意思

- 报告季度是什么意思

- 报告小说是什么意思

- 报告已天明是什么意思

- 报告已来到是什么意思

- 报告平安的信是什么意思

- 报告年度是什么意思

- 报告式保单是什么意思

- 报告情况是什么意思

- 报告情况紧急并请求援助是什么意思

- 报告情状是什么意思

- 报告成本是什么意思

- 报告指标是什么意思

- 报告数据是什么意思

- 报告文书是什么意思

- 报告文学是什么意思

- 报告文学中的“我”是什么意思

- 报告文学创作研究会是什么意思

- 报告文学的主题是什么意思

- 报告文学的写作是什么意思

- 报告文学的写作手法是什么意思

- 报告文学的写法是什么意思

- 报告文学的小说式结构是什么意思

- 报告文学的情节是什么意思

- 报告文学的想象是什么意思

- 报告文学的戏剧式结构是什么意思

- 报告文学的散文式结构是什么意思

- 报告文学的整体美是什么意思

- 报告文学的文学性是什么意思

- 报告文学的新闻性是什么意思

- 报告文学的构思是什么意思

- 报告文学的照应美是什么意思

- 报告文学的现场感是什么意思