【名称出处】:《生草药性备要》

【概况】:

异名 鸡鸭脚艾(《纲目拾遗》),鸡甜菜(《陆川本草》),鸭脚菜、甜艾(《南宁市药物志》),珍珠菊、土鳅菜(《福州中草药手册》),四季菜《(浙江药用植物志》)。

基源 为菊科蒿属植物白苞蒿的全草。

原植物 白苞蒿Artemisia lactiflora Wall.ex DC.

历史 《纲目拾遗》称鸡鸭脚艾,其名下引《百草镜》“叶细多岐,间有阔者杂之, 蕤如鸡鸭脚故名,搓之作艾香,治脚气,疝气。”由上述,结合商品药材原植物鉴定等,应为本品。

蕤如鸡鸭脚故名,搓之作艾香,治脚气,疝气。”由上述,结合商品药材原植物鉴定等,应为本品。

形态 多年生草本。

主根明显、侧根细长。茎常单生,高50~200cm,褐绿色,初疏生白色蛛丝状柔毛,后脱落。基生叶与茎下部叶具长柄;叶片宽卵形或长卵形,一~二回羽状全裂,花时多凋谢;中部叶叶柄长2~5cm,叶片长卵形,长5.5~12.5cm,宽4.5~8.5cm,裂片形状变异大。头状花序长圆形,直径1.5~3mm,无梗,在茎顶组成圆锥花序;总苞片3~4层,半膜质,卵形至倒卵状披针形,背面无毛;雌花3~6朵,花冠狭管状,2齿裂,花柱细长,顶端2叉;两性花4~10朵,花冠管状,花药椭圆形,顶端附属物长三角形。基部圆钝,花柱与花冠近等长,顶端2叉,叉端截形,有睫毛。

瘦果倒卵形或倒卵状长圆形。花期7~9月,果期10~11月。(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.534页.图6482)

生境与分布 生于约2000m以下的林下、灌丛中或山谷湿润处。

除中国东北和青海、新疆外,几遍布中国各地。东南亚各国也多有分布。。【生药】:

采集 夏、秋季采收全草,晒干或鲜用。

【化学】:

全草含黄酮甙、酚类、挥发油和氨基酸[1],茎叶中分离得到治疝草素(Herniarin)、香豆素(Coumarin)和伞形花内酯(Umbelliferone)[1,2]。

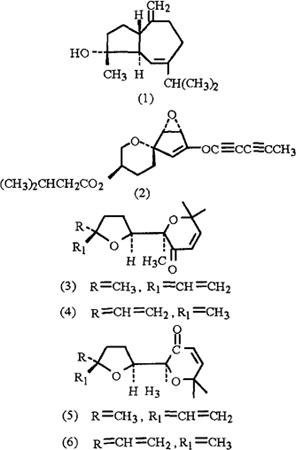

其中治疝草素和伞形花内酯具有驱虫、镇静、利胆、抗菌、止血等作用,前者还具有显著护肝作用,为治疗慢性肝炎的活性成分[2]。从挥发油中分离出具有平喘、抑菌活性的白花蒿烯醇(Lactiflorenol)(1)、匙叶桉油烯醇(Spathulenol)、硫-愈创薁(S-Guaiazulene)[3]、白花蒿素(Lactiflorasyne)(2)[4]和四个立体异构体道氏蒿氧化物(Artedouglasia oxide A、B、C、D)[5](3)(4)(5)(6)。

对挥发油进行气质分析,其中含有α-蒎烯、β蒎烯、对-聚伞花烃(p-Cymene)、龙脑(Borneol)、棕榈酸(Palmiticacid)[3]、蒈烯-3(Carene-3)、月桂烯(Myrcene)、柠檬烯(Limonene)、δ-榄香烯(δ-Elemene)、α-胡椒烯(α-Copaene)、β-榄香烯(β-Elemene)、反-丁香烯(trans-Cayophyllene)、蛇麻烯(Humulene)、芳姜黄烯(ar-Curcumene)、γ-杜松烯(r-Cadinene)、δ-杜松烯、白菖蒲烯(Calamenene)、反-β-金合欢烯(trans-β-Famesene)、环氧丁香烯(Caryophyllene oxide)、β-愈创木烯(β-Guaiene)等[6]。其中白花蒿烯醇为主要成分。

参考文献 [1] 中药大辞典.下册.上海人民出版社,1977:1844 [2] 中草药 1981;12(7):15 [3] 中草药 1982;13(12):529 [4] 药学学报 1986;21(10):772 [5] Liebigs Am Chem 1988;(9):917 [6] 中草药 1984;15(3):3。【药性】:

性味 辛、甘,平。

❶ 《生草药性备要》:“辛,温。”

❷ 《陆川本草》:“凉,甘。”

❸ 《南宁市药物志》:“辛、甘,平。”

功效 祛风止咳,活血散瘀。

主治 头痛,咳嗽,泄泻,便血,尿血,闭经,白带,产后腹痛,阴疽肿痛,跌打损伤,汤火伤。 ❶ 《岭南采药录》:“活血通经,疗霍乱水泻,止金疮出血。治汤火伤,心气痛,水胀,大小便血。”

❷ 《陆川本草》:“清肺止咳,治肺炎咳嗽,气喘。”

❸ 《南宁市药物志》:“治跌打接骨,疮疡。”

❹ 《广西民间常用草药》:“治皮肤溃疡,汤火伤,头风痛。”

用法用量 内服:煎汤,3~6g;或捣汁饮。外用:捣敷或捣汁涂。

。【临床应用】:方选和验方 《广西民间常用草药》:“❶ 治跌打积瘀:鸭脚艾250g,鲜水泽兰120g。共捣烂,用酒炒热,取汁60g内服,用其渣外敷。

❷ 治跌打损伤局部有青肿:鸭脚艾60g,生韭菜30g。捣烂,加酒炒热,外敷患处。

❸ 治大小便出血:鸭脚艾、旱莲草、狗肝菜各60g,车前草30g。捣烂,加二流米水90g取汁,冲白糖服,每日服1次,连服2~3日。”

单方应用 ❶ 《福建中草药》:“治闭经或经前腹痛:鲜鸭脚艾30~60g,酒水煎,调红糖服。”

❷ 《福建中草药》:“治产后积瘀腹痛或伴有寒热,肢节酸痛:鸭脚艾30g,水煎调红糖服。”

❸ 《福建中草药》:“治白带:鲜鸭脚艾30~60g,水煎服。”

❹ 《福建中草药》:“治阴疽肿痛:鲜鸭脚艾60~90g,酒水煎服,渣捣外敷。”

❺ 《全国中草药汇编》:“治月经不调,闭经,慢性肝炎,肝硬化,肾性水肿,白带,荨麻疹,腹胀,疝气;外用治跌打损伤、外伤出血、烫伤、湿疹。内服:鸭脚艾9~18g。外用:鲜品捣烂外敷。

”

食疗 《陆川本草》:“治肺热咳嗽:生鸡甜菜60g,薄荷6g,豆腐120g,白糖60g。炖服。”

- 圈儿里是什么意思

- 圈入是什么意思

- 圈公是什么意思

- 圈养是什么意思

- 圈养禽兽的笼槛是什么意思

- 圈内人是什么意思

- 圈内驯化是什么意思

- 圈出是什么意思

- 圈判是什么意思

- 圈占是什么意思

- 圈占地是什么意思

- 圈发是什么意思

- 圈口是什么意思

- 圈吉是什么意思

- 圈吉儿是什么意思

- 圈哄是什么意思

- 圈哩是什么意思

- 圈嘴胡子是什么意思

- 圈围是什么意思

- 圈围四向是什么意思

- 圈圆是什么意思

- 圈圈是什么意思

- 圈圈套套是什么意思

- 圈圈子是什么意思

- 圈圈腿是什么意思

- 圈圉是什么意思

- 圈圚是什么意思

- 圈地是什么意思

- 圈地令是什么意思

- 圈地摄影是什么意思

- 圈地热是什么意思

- 圈地自萌的b站up主是什么意思

- 圈地运动是什么意思

- 圈堂是什么意思

- 圈墙是什么意思

- 圈外是什么意思

- 圈外人是什么意思

- 圈外人士是什么意思

- 圈外沉枪是什么意思

- 圈大甏是什么意思

- 圈头风是什么意思

- 圈套是什么意思

- 圈套人是什么意思

- 圈套圈是什么意思

- 圈套故事是什么意思

- 圈套,骗局是什么意思

- 圈子是什么意思

- 圈子不同,不必强融是什么意思

- 圈子太小是什么意思

- 圈子小是什么意思

- 圈子里干实事,贤者可能。圈子外干大事,非豪杰不能。或曰:圈子外可干乎?曰:世俗所谓圈子外,乃圣贤所谓性分内也。人守一官,官求一称,内外皆若人焉,天下可庶几矣,所谓圈子内干实事者也。心切忧世,志在匡时,苟利天下,文法所不能拘;苟计成功,形迹所不必避,则圈子外干大事者也。识是什么意思

- 圈子阵是什么意思

- 圈官是什么意思

- 圈定是什么意思

- 圈席是什么意思

- 圈底是什么意思

- 圈弄是什么意思

- 圈弹腿是什么意思

- 圈形盘尾丝虫病是什么意思

- 圈悠是什么意思