【名称出处】:《纲目》

【概况】:

异名 莎草根(《别录》),香附子(《唐本草》),雷公头(《纲目》),猪通草茹(《陆川本草》),三棱草根(《中药志》),苦羌头(《中药材手册》)。

基源 为莎草科莎草属植物香附子的块茎。

原植物 香附子Cyperus rotundus L.,又名香头草(广州)。

历史 香附又名香附子,始载于《唐本草注》云:“莎草根名香附子,一名雀头香,所在有之。茎叶都似三棱,根若附子。”李时珍谓:“别录止云莎草,不言用苗用根,后世皆用其根,名香附子,而不知莎草之名也……其根相附连续而生,可以合香,故谓之香附子。”综上所述与现今之香附完全相符。

《中国药典》1985、1990年版均有收载。

余项参见“莎草”条。

。

【生药】:

采集 春、夏、秋季均可采,一般在秋季挖取根茎,用火燎去须根及鳞叶,入沸水中片刻,或放蒸笼中蒸透取出晒干,再放入竹笼中来回撞擦,用竹筛去净灰屑及须毛,即成“光香附”。

亦有不经火燎,而将根茎装入麻袋撞擦后晒干者。也有用石碾碾去皮毛,称为“香附米”。药材主产于山东、浙江、湖南、河南。

山东产者称“东香附”,浙江产者称“南香附”。

鉴别

性状 根茎多纺锤形,有时略弯曲,长1.5~4.5cm,直径0.5~1cm;表面棕褐色或黑褐色,有纵皱纹及数个隆起的环节,节上有众多朝向一方的棕色毛须,并残留根痕,去净毛须者,侧外表光滑,环节不明显。质坚硬,蒸煮者断面角质样,棕黄色或棕红色,生晒者断面色白而显粉性;内皮层环明显,中柱色较深,维管束点清晰可见。

气芳香特异,味微苦。以个大、质坚实、色棕褐、气香浓者为佳。

显微 根茎横切面:表皮细胞棕黄色,其下有2~3列下皮细胞,壁厚,并有多数下皮纤维束。皮层中布有少数周木型叶迹维管束,以及多数类圆形分泌细胞,内含黄色分泌物;内皮层明显。

中柱中有较多周木型维管束,亦有分泌细胞。本品薄壁细胞含淀粉性。

(图见《中药志》.第1册.第2版.486页.图383) 粉末:淡棕色。 ❶ 淀粉粒未糊化者类圆形、圆齿轮形、类方形或菱角形,直径3~27μm。

❷ 下皮纤维红棕色或黄棕色,多成束,纤维较细长,有的一边齿状突出,直径7~22μm,壁甚厚,木化,孔沟较稀或不明显。

有的纤维束周围可见细小细胞,内含类圆形硅质块,连接成纵行。

❸ 下皮细胞黄棕色或红棕色,表面观类多角形,壁薄,有的类方形,壁木化增厚,孔沟明显。

❹ 叶基纤维红棕色或黄棕色,多成束。

纤维细长,直径5~13μm,壁甚厚。胞腔线形,纤维周围亦可见含硅质块的细胞。

❺ 分泌细胞类圆形或矩圆形,直径35~72μm,内含淡黄棕色或红棕色分泌物,其周围7~8个薄壁细胞略作放射状排列。

❻ 石细胞淡黄色或黄棕色,类方形、类多角形或梭形,直径17~48μm,壁厚5~8μm,孔沟疏密不一。

❼ 梯纹、孔纹、网纹、螺纹导管直径10~18μm。此外,有狭长的内皮层细胞,壁极厚或一边较薄。

(图见《中药材粉末显微鉴定》.第267页.图127)

理化 取样品粉末2g,加乙醚20ml,振摇后静置24小时,滤过,滤液点于硅胶G板上,以石油醚-乙酸乙酯(85·15)为展开剂,展距17cm,用5%磷钼酸乙醇液喷雾显色。(图见《中药材薄层色谱鉴别》.214页.图140)

加工炮制 ❶ 香附 取原药材,除去毛须及杂质,碾成绿豆大粒块,或切薄片。

❷ 醋香附 取净香附粒块或片,加入米醋拌匀,闷润至透,置锅内用文火加热,炒干,取出放凉。每100kg香附碎块或片,用米醋20kg。

❸ 香附炭 取净香附,大小个分开,置锅内,用中火加热,炒至表面焦黑色,内部焦褐色,喷淋清水少许,灭尽火星,取出晾干,凉透。

❹ 四制香附 取香附碎块或片,用姜汁、盐水、黄酒、米醋拌匀,闷透,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。

每100kg香附碎块或片,用黄酒、米醋各10kg,生姜5kg,食盐2kg。

❺ 酒香附 取香附碎块或片,加黄酒拌匀,闷透,置锅内,用文火加热,炒干,取出放凉。

每100kg香附碎块或片,用黄酒20kg。

贮藏 置阴凉干燥处,防蛀。醋香附、四制香附、酒香附密闭,置阴凉干燥处。。

【化学】:

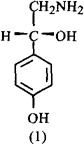

块茎含挥发油约1%,油中含多种萜烯类化合物,主要有香附烯(Cyperene)、α-香附酮(α-Cyperone)、广藿香烯酮(Patchoulenone)、香附醇(Cyperol)、异香附醇(Isocyperol)、香附龙酮(Cyperoone)、可布酮(Kobusone)、异可布酮(Isokobusone)、香附烯酮(Cyperotundone)、考巴二烯(Copadiene)、环氧夸因(Epoxyquaine)、香附二烯酮(Rotundone)、α-香附酮醇(α-Rotunol)、β-香附酮醇(β-Rotunol)、β-蒎烯、莰烯、桉油精、苎烯及r-伞花烃(r-Cymene)[1]。尚含(R)-鱆鱼胺〔(R)-Octopamine(1)〕[2]、鼠李素-3-O-鼠李糖基(1→4)鼠李吡喃糖甙(Rhamnetin-3-O-rhamnosyl(1→4)rhamnopyranoside)[3]。

参考文献 [1] 中草药学.下册.江苏人民出版社,1980:1238 [2] J Chromatogr 1986;189:79 [3] J Indian Chem Soc 1986;63(4):450

【药理】:

❶ 对子宫的作用 香附的5%流浸膏,对豚鼠、家兔、猫、狗等动物的离体子宫进行试验102次,证明能抑制子宫的收缩(包括受孕与未孕子宫),并弛缓其紧张。

其收缩作用较当归流浸膏为弱,但其弛缓作用则甚相近[1]。香附所含的油有微弱的雌激素作用[2]。

❷ 对中枢神经系统的作用 香附20%醇提取物给小白鼠sc 0.5ml/20g体重,用电盘刺激法,能明显提高小白鼠的痛阈[3]。

近年,以香附挥发油给小白鼠ip 0.1ml/kg,于给药后15,30,60及90min分别用热板法测定小鼠的痛阈,结果表明,香附挥发油无明显镇痛作用[4]。 香附挥发油(0.03ml/kgip)可协同阈下剂量戊巴比妥钠(20mg/kg ip)对小鼠产生催眠作用;香附挥发油对正常家兔iv 0.075ml/kg、0.1ml/kg均可产生麻醉作用,平均麻醉时间分别为15及28.5min;阈下剂量香附挥发油(0.035ml/kg iv)可明显延长东莨菪碱(2mg/kg)对家兔产生的麻醉作用时间。以上实验结果均提示香附挥发油具有中枢抑制作用[4]。

将体重约170g左右的SD大鼠,断头取脑,分离海马,并将海马切成厚约400μm的脑片。用香附1g/ml、500mg/ml、100mg/ml表面微量滴注于脑片。观察给药前后诱发场电位的潜伏期、幅度变化、药物显效时间、作用时间及恢复时间。

结果表明,香附对顺向诱发场电位具有不同程度的抑制作用,并表现出剂量依赖关系。各浓度组对逆向诱发场电位均无抑制作用,提示香附对海马锥体细胞的突触传递过程具有抑制作用,而对纤维间的兴奋传导无抑制作用[5]。香附挥发油(0.1mg/kg ip)可使大鼠正常体温降低,在30min时其降温作用最强[4]。

❸ 其它作用 低浓度的香附挥发油亦可抑制离体家兔肠管的收缩[4]。香附石油醚提取物有抗炎作用,其抗炎作用约为氢化可的松的8倍,有效成分可能是三萜类化合物[6]。

参考文献 [1] 中药研究文献摘要.1820-1961.科学出版社,1975:467 [2] 中药大辞典.下册.上海人民出版社,1977:1672 [3] 贵阳医学院学报 1959;(国庆献礼论文集):113 [4] 中国药科大学学报 1989;20(1):48 [5] 国际传统医药大会论文集.北京,1991:167 [6] Ann Rev Pharmacol 1974;14:115。【药性】:

性味 辛、微苦、甘,平。

❶ 《别录》:“甘,微寒。”

❷ 《本草衍义》:“苦。”

❸ 《滇南本草》:“微温,辛。”

❹ 《纲目》:“平,辛、微苦、微甘。”

归经 入肝、三焦经。 ❶ 《纲目》:“手足厥阴,手少阳,兼行十二经,入脉气分。”

❷ 《雷公炮制药性解》:“入肺、肝、脾、胃四经。”

功效 理气解郁,止痛调经。

主治 肝胃不和,气郁不舒,胸腹胁肋胀痛,痰饮痞满,月经不调,崩漏带下。

❶ 《别录》:“主除胸中热,充皮毛,久服利人,益气,长须眉。”

❷ 《唐本草》:“大下气,除胸腹中热。”

❸ 《医学启源》:“快气。”

❹ 李杲:“治一切气,并霍乱吐泻腹痛,肾气,膀胱冷,消食下气。”

❺ 《汤液本草》:“治崩漏。”

❻ 《滇南本草》:“调血中之气,开郁,宽中,消食,止呕吐。”

❼ 《纲目》:“散时气寒疫,利三焦,解六郁,消饮食积聚,痰饮痞满,跗肿,腹胀,脚气,止心腹、肢体、头、目、齿、耳诸痛,痈疽疮疡,吐血、下血、尿血,妇人崩漏带下,月候不调,胎前产后百病。”

用法用量 内服:煎汤,4.5~9g;或入丸、散。外用:研末撒、调敷或作饼热熨。

使用注意 凡气虚无滞、阴虚血热者忌服。 ❶ 《纲目》:“得童子小便、醋、芎 、苍术良。”

、苍术良。”

❷ 《本草经疏》:“凡月事先期者,血热也,法当凉血,禁用此药。”

❸ 《本草汇言》:“独用、多用、久用,耗气损血。”

配伍应用 ❶ 配柴胡,治胸胁胀痛等症。

❷ 配紫苏,治感冒鼻塞,脘腹胀闷不适。

❸ 配旋覆花,治伏暑湿温所致的胁痛,或咳,或不咳,无寒但潮热。

❹ 配川芎,治气郁血滞所致的胁痛,头痛或经痛等症。

❺ 配延胡索,治肝郁气滞,血行不畅所致的胸痛,乳痛,胃脘疼痛,疝气痛及妇人行经腹痛等症。

❻ 配白芍,治妇女为七情所伤,气血不和而致的月经不调,经行腹痛;或见乳胀胁痛等症。

❼ 配苏梗,治肝郁气滞,胸腹胀闷不适,或兼感冒,妊娠呕吐,腹胀等症。

❽ 配黄连,治火郁胸满痛。

❾ 配乌药,治脐腹气寒作痛,而有肠鸣或便泻等症。

❿ 配木香,治胃肠气滞,胃脘疼痛,腹中肠鸣作痛等症。 ⑾配檀香,治肝气郁滞,脾胃失和之胸胁闷胀,暖气叹息,不思饮食,胃脘疼痛等症。

⑿配良姜、吴茱萸,治胃脘气痛,兼有吞酸呕吐,暖气食少,偏于寒者。 ⒀配栀子、川连、陈皮,治胃脘气痛,兼有吞酸呕吐,嗳气食少,偏于热者。

⒁配当归、川芎,治妇女经期或产后气血不和,少腹疼痛。 ⒂配苍术、神曲,治消化不良,胁胀腹痛,呕吐吞酸等症。

⒃配木香、槟榔,治食积气滞,脘腹满闷,大便秘结等症。

⒄配吴茱萸、乌药,治寒疝腹痛。

⒅配柴胡、郁金、瓜蒌皮,治肝郁气滞,胸闷,胁痛等症。 ⒆配枳壳、炒白芍、甘草,治气滞胁痛。

⒇配干姜、木香、姜半夏,治胃寒作痛,嗳气,胸闷,呕吐清水等症。 (21)配当归、川芎、杜仲、艾叶,治妇女经来后期,少腹虚寒作痛。

(22)配柴胡、当归、陈皮、蒲公英,治乳腺炎,乳房胀痛。

方选和验方 ❶ 越鞠丸(《大同方剂学》)治六郁。胸膈痞闷,吞酸呕吐,饮食不消等症:香附(醋炒)、苍术(米泔浸炒)、川芎各60g,神曲(炒)、栀子(炒黑)各30g。上为末,曲糊为丸,如梧子大,每服6~9g,每日2次。

❷ 香附丸(《朱氏集验方》)治膀胱疝气,外肾肿痛:香附子(炒)、牵牛(炒),石燕(煅红,酒浸,研),巴豆7粒(同牵牛炒,去巴豆)。上药研末,水泛为丸。用蓖麻汤下。

❸ 香附丸(《普济方》)治妇人白带,下元虚冷:香附子60g(醋煮),吴茱萸、白薇各30g。

上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服50丸。

空腹时用米汤下。

❹ 香附丸(《普济方》)治小儿牙齿不长:香附子(大者,去皮)、沉香各15g,槟榔、雄鼠粪(两头尖者,烧)各7.5g。上为末,羊髓60g,煮烂和成膏,丸如小豆大。每服10丸,麝香汤下。

❺ 香砂六君丸(《重订通俗伤寒论》)治中虚气滞,饮食不化,呕恶胀满,胃痛,腹鸣泄泻:党参、于术、茯苓、制香附各60g,姜半夏、广皮、炙甘草各30g,春砂仁45g。水泛为丸,每服6~9g。

❻ 《仁存堂经验方》:“治停痰宿饮,风气上攻,胸膈不利:香附(皂荚水浸)、半夏各30g,白矾末15g。姜汁面糊丸,梧子大。每服30~40丸,姜汤随时下。”

❼ 香附散(《沈氏尊生书》)治胃脘气痛,兼有吞酸呕吐,嗳气食少(见于胃神经官能症,胃、十二指肠溃疡病,或慢性胃炎):香附9g,川连3g,栀子、陈皮、法半夏各6g。

水煎服。

❽ 香甘散(《杂病源流犀烛》)治肝气郁结,心烦善怒,脉象弦濡:香附、甘草各30g。共为细末。每服9g,白汤调下。

❾ 香芎散(《传信适用方》)治伤寒伤风,鼻塞头痛,及时行瘟疫:香附子(炒,去皮)180g,川芎、香白芷、甘草(炙)各60g,藿香叶120g,石膏(研如粉)90g。

上为细末。

每服5g,热茶调下,不计时候。

❿ 香芎散(《儒门事亲》)治偏正头风:川芎、香附子(炒)、石膏(水飞)、白芷、甘草、薄荷各30g。

上为细末。每服6g,温酒或茶清调下。 ⑾香苏散(《太平惠民和剂局方》)治外感风寒,内有气滞,形寒身热,头痛无汗,胸脘痞闷,不思饮食,舌苔薄白:香附子(炒香,去毛)、紫苏叶各120g,甘草(炙)30g,陈皮60g(不去白)。

上为粗末。每服9g,用水150ml,煎100ml,去滓热服,不拘时候,日3服。若作细末,只服6g,入盐点服。

服药期间,戒食荤腥、酒、肉。 (12)香苏散(《世医得效方》)治伤寒、伤风、伤湿、伤食:香附150g(炒去毛),紫苏(去根)75g,陈皮、甘草、苍术(切片,米泔浸,炒黄)各60g。

上锉散。每服12g,用250ml水,加生姜3片,葱白2根煎,不拘时候服。得汗为妙。 ⒀香附散(《妇人大全良方》)治子气。

妊娠三个月之后,两足至腿膝渐肿,行步艰辛,喘闷,食欲不振,似水气状,甚或指脚间有黄水出:香附子(炒),天仙藤(洗,略炒),陈皮,甘草,乌药。上药等份,研为细末。每服9g,用水350ml,加生姜片3片,木瓜3片,紫苏3叶,同煎至250ml,放温澄清,空腹时服,1日3次。小便利,气脉通,体轻,肿渐消。 ⒁香附散(《普济方》)治脓耳:香附子(去毛)。研为细末,以棉杖送入耳中,或干掺。 ⒂香附散(《眼科阐微》)治目珠、眉棱骨及头半边痛:夏枯草90g,香附60g,甘草12g。共为细末。

每次4.5g,清茶调服下。咽干则疼减半,5服全止。 ⒃香芎散(《百一选方》)治伤风感寒,头痛恶寒,胸脘痞闷,脉浮者:香附子(去毛,炒)180g,藁本(去芦)120g,川芎(锉)、橘皮(去白)各60g,甘草45g(炙)。上为细末。

每服9g,用水150ml,加生姜3片,煎至100ml,温服,不拘时。 ⒄香荆散(《三因方》)治肛门脱出:香附子、荆芥穗等份。为末。

每用30g,水300ml,煎10数沸,淋。 ⒅香附饼(《医学心悟》)治乳痈,一切痈肿:香附(细末)30g,麝香0.6g。上2味研匀,以蒲公英60g,煎酒去渣,以酒调药。

热敷患处。 ⒆通经导滞汤(《外科正宗》)治妇人产后,败血流注经络,结成胀块疼痛:香附、赤芍、川芎、当归、熟地、陈皮、紫苏、红花、牡丹皮、牛膝、枳壳各3g,甘草节、独活各1.5g。

水酒煎,分2次服。 ⒇宽快汤(《直指方论》)治气不下降,六脏涩滞:香附6g,乌药、枳壳、苏子各5g,缩砂仁、青木香、甘草各3g。

水煎,分2次服。 (21)香壳汤(《明医指掌》)治妊娠气滞,心腹胀满或痛:香附15g(炒),枳壳12g(炒)。

上药研末。每服6g,白汤送下。 (22)香芷汤(《医醇剩义》)治肌表不固,太阳受风,巅顶作痛,鼻窍微塞,时流清涕:香附、菊花各6g,白芷1.8g,当归、蔓荆子各4.5g,川芎2.4g,防风、桑叶、蝉衣、桔梗各3g,黑芝麻9g。水煎服。 (23)附术汤(《得效方》)治脾积气,妇人诸般气痛:香附子150g,莪术(醋煮)、甘草各60g。上为末,每服6g,入盐少许,百沸汤,空心点服。

(24)香葛汤(《世医得效方》)治四时感冒不正之气,头痛身疼,项强寒热,呕恶痰咳,腹痛泄泻:香附子(炒去毛)、紫苏(去根)、白芍药、川升麻、白干葛、薄陈皮、苍术(米泔浸,切,炒黄色)各30g,白芷、大川芎、大甘草各15g。上药锉散。

每服15g,用水250ml,加生姜3片,水煎,热服,不拘时候。 (25)香附芎归汤(《沈氏尊生书》)治经来后期,小腹虚寒作痛,调经止痛:香附、白芍、艾叶(炒)、麦冬、杜仲各9g,川芎4.5g,当归12g,熟地30g,青蒿6g,橘红、甘草各3g。水煎服。 (26)香橘汤(《仁斋直指方》)治七情所伤,中脘不快,腹胁胀满:香附(炒)、半夏(制)、橘红各60g,甘草(炒)22.5g。

上药锉末。每服9g,加生姜5片,大枣2枚,煎服。 (27)香附旋覆花汤(《温病条辨》)治伏暑湿温所致胁痛,或咳或不咳、无寒但潮热,或觉寒热如疟状:香附、旋覆花(绢包)、茯苓、苏子、制半夏各9g,陈皮6g,薏苡仁15g。

水煎分3次温服。

(28)香苏葱豉汤(《重订通俗伤寒论》)治妊娠伤寒,恶寒发热,头痛鼻塞,无汗脉浮:制香附、新会皮各4.5~6g,鲜葱白2~3枚,紫苏4.5~9g,清炙草2~2.5g,淡香豉9~12g。水煎服。

(29)小乌沉汤(《局方》)治心腹刺痛,调中快气:香附子(去皮毛,焙干)600g,乌药(去心)300g,甘草(炒)30g。上为细末。每服3g,入盐少许,或不著盐,沸汤点服。 (30)《濒湖集简方》:“治 疝胀痛及小肠气:香附末6g,海藻3g。煎酒空心调下,并食海藻。” (31)《濒湖集简方》:“治心气痛、腹痛、少腹痛、血气痛不可忍者:香附子60g,蕲艾叶15g。以醋汤同煮熟,去艾,炒为末,米醋糊为丸梧子大。每白汤服50丸。

疝胀痛及小肠气:香附末6g,海藻3g。煎酒空心调下,并食海藻。” (31)《濒湖集简方》:“治心气痛、腹痛、少腹痛、血气痛不可忍者:香附子60g,蕲艾叶15g。以醋汤同煮熟,去艾,炒为末,米醋糊为丸梧子大。每白汤服50丸。

” (32)《安徽中草药》:“治胁肋疼痛:香附、当归各9g,柴胡、青皮、川芎各4.5g。煎服。” (33)《安徽中草药》:“治吐泻少食:香附、半夏、茯苓、白术各9g,枳实、厚朴、藿香、白豆蔻各6g,砂仁(后下)、木香、甘草各4.5g,生姜3片,大枣5枚,煎服。” (34)《全国中草药汇编》:“治痛经、月经不调:香附、益母草各12g,丹参15g,白芍9g。水煎服。” (35)《全国中草药汇编》:“治胃寒痛:香附30g,高良姜15g。共研细末,每服3g,每日2次,温开水送下。” (36)徐州《单方验方新医疗法选编》:“治跌打损伤:炒香附12g,姜黄18g。共研细末。每日服3次,每次服3g。

孕妇忌服。” (37)香附理中汤加味(中医杂志 1982;(12))治小儿肠痉挛:1)香附、炙甘草、白术、黄芪、延胡索各9g,党参6g,干姜、陈皮各3g。2)制香附、延胡索各9g,炙甘草6g,干姜、生川军、元明粉各3g。 (38)黑龙江中医药 1984;(5):“1)治胸痛:香附、全瓜蒌各12g,郁金、茯苓各9g,苏叶6g,橘络4.5g,甘草3g。水煎服,1剂痛减,3剂痹开痛止。2)治胃痛:香附、苏叶、陈皮、金铃子、元胡、湘曲各9g,大腹皮6g,甘草3g。

服3剂。” (39)中西医结合杂志 1986;(11):“治青年扁平疣:香附、木贼各约200g,加水1500ml,煮沸,过滤,待不太烫时以小毛巾浸药液洗涤患处,边洗边揉,亦可用作湿敷,以促使药液向疣组织内渗透,使疣的体积膨胀,疗效更佳。每日洗涤1~2次,每次约30分钟,每剂药可连用3~4次,疣体消失后一般不留任何痕迹。

” (40)加味香附旋覆花汤(浙江中医杂志 1990;(7))治慢性胆囊炎:香附、清半夏、枳壳、陈皮各9g,苡仁12g,广郁金10g,云苓15g,旋覆花(包)、甘草各6g。水煎服。加减:久痛入络加桃仁、红花,或重用旋覆花,或加降香、白芥子。

怒气作痛加柴胡。

单方应用 ❶ 《本事方》:“治下血不止或成五色崩漏:香附子(去皮毛,略炒)为末。每服6g。

清米饮调下。”

❷ 《丹溪治法心要》:“治吐血:童便调香附末或白及末调之。”

❸ 《安徽中草药》:“治原因不明的皮肤瘙痒:香附煎水洗患处。”

❹ 福建中医药 1983;(2):“治急性淋巴管炎,急性淋巴结炎,丝虫病象皮肿(Ⅰ度)非感染性局部组织肿胀,皮下瘀血及血肿,肌肉注射后局部硬结肿痛等:香附杵成粗末,用量按局部大小而定。炒热,以米醋适量淬之,调如稠糊状,温敷患处。

每日换药1次,如用药时间超3天者,局部皮肤先涂上少量凡士林,以免产生药疹。

”

❺ 上海中医药杂志 1983;(6):“治流火:将香附焙燥研末,每次6g,每日1次,用黄酒或温开水送服。”

❻ 浙江中医杂志 1987;(9):“治腰痛:生香附研粉,冷开水冲服。每次4g,1日3次。

本方药于寒热虚实之证均宜,效果治实证优于治虚证,治寒证优于治热证。”

❼ 浙江中医杂志 1992;(3):“治急性膀胱炎:香附30g,加水300ml,煎至200m1,1剂煎2次,两煎兑匀,1次顿服。”。

【医药家论述】:

❶ 王好古《汤液本草》:“香附子,益血中之气药也。方中用治崩漏,是益气而止血也。又能化去凝血,是推陈也。

与巴豆同治泄泻不止,又能治大便不通,同意。

”

❷ 刘若金《本草述》:“香附,主治诸证,当审为血中之气病,乃中肯窾,不漫同于诸治气之味也。……故上焦心包络所生病,如七情抑郁者能开之,以心包络主血也;中焦脾胃所生病,如霍乱吐逆及饮食积聚、痰饮痞满能畅之,以胃生血,脾统血也;下焦肝肾所生病,如膀胱连胁下气妨,如下血、尿血及女子崩漏、带下、月候不调等证,亦以胃脾为血之元,肝固血之脏,肾乃血之海也。……此味于血中行气,则血以和而生,血以和生,则气有所依而健运不穷,是之谓生血,是之谓益气,非二义也。……用此于补血味中,乃能使旧血和而新血生,即气虚而事补益者,亦借此为先导,去虚中之著,韩*所谓去虚怯甚速之义也。”

❸ 黄宫绣《本草求真》:“香附,专属开郁散气,与木香行气,貌同实异,木香气味苦劣,故通气甚捷,此则苦而不甚,故解郁居多,且性和于木香,故可加减出入,以为行气通剂,否则宜此而不宜彼耳。”

❹ 朱震亨《本草衍义补遗》:“香附子,必用童便浸,凡血气药必用之,引至气分而生血,此阳生阴长之义也。”

❺ 朱震亨:“香附,《本草》不言补,而方家言于老人有益,意有存焉,盖于行中有补理。”

❻ 王好古:“香附,凡气郁血气必用之,炒黑能止血,治崩漏,多用亦能走气。”

- 伊川粹言是什么意思

- 伊川诗解是什么意思

- 伊川雪夜,洛浦花朝,是什么意思

- 伊州是什么意思

- 伊州三台是什么意思

- 伊州三台令是什么意思

- 伊州之战是什么意思

- 伊州乐是什么意思

- 伊州令是什么意思

- 伊州古调是什么意思

- 伊州曲是什么意思

- 伊州歌是什么意思

- 伊巴丹是什么意思

- 伊巴丹戏楼的传说是什么意思

- 伊巴哩是什么意思

- 伊巴库是什么意思

- 伊巴拉提是什么意思

- 伊巴格是什么意思

- 伊巴罕是什么意思

- 伊巴谷是什么意思

- 伊布拉音·哈迪尔是什么意思

- 伊布试验是什么意思

- 伊布齊特是什么意思

- 伊希·丹金旺吉拉是什么意思

- 伊希丹毕坚赞是什么意思

- 伊希丹毕札拉参是什么意思

- 伊希卡噶是什么意思

- 伊希姆汗是什么意思

- 伊希尔人是什么意思

- 伊希巴拉珠尔是什么意思

- 伊希斯①的悲伤 [古埃及]佚名是什么意思

- 伊希罗卜桑丹津嘉措是什么意思

- 伊希肥道尔济是什么意思

- 伊帕尔汗是什么意思

- 伊帖是什么意思

- 伊年是什么意思

- 伊年子是什么意思

- 伊广是什么意思

- 伊庇鲁斯是什么意思

- 伊庇鲁斯君主国是什么意思

- 伊库鲁氏是什么意思

- 伊底是什么意思

- 伊底普斯情结是什么意思

- 伊底眼是什么意思

- 伊底眼)(汪静之)是什么意思

- 伊府面是什么意思

- 伊庫魯是什么意思

- 伊康苏丹王国是什么意思

- 伊弟是什么意思

- 伊弯奇曲是什么意思

- 伊彻满洲是什么意思

- 伊循是什么意思

- 伊循城是什么意思

- 伊循道是什么意思

- 伊循都尉是什么意思

- 伊德钦是什么意思

- 伊念曾是什么意思

- 伊思是什么意思

- 伊思玛业勒汗是什么意思

- 伊思美是什么意思