【名称出处】:《救荒本草》

【概况】:

异名 铁尺草、月经草(《四川常用中草药》),柳夫绒蒿、疔毒草、鸡肠草(《东北常用中草药手册》)。

基源 为茜草科拉拉藤属植物蓬子菜的全草。拉拉藤属全世界约400种;中国有58种、1亚种和38变种。

原植物 蓬子菜Galium verum Linn.

历史 本品名首见于明代朱 著《救荒本草》,其描述为“蓬子菜,生田野中,所在处处有之。

著《救荒本草》,其描述为“蓬子菜,生田野中,所在处处有之。

其苗嫩时,茎有红紫线楞,叶似碱蓬叶微细,苗老结子,叶则生出叉刺,其子如独扫子大,苗叶味甜。

”在近代1937年,由贾祖璋、贾祖珊所著《中国植物图鉴》亦收载了本种,并附有拉丁学名,但仍无药用记述。直至在《河南经济植物志》1960年版,有全草作妇科药的记述。此后在《内蒙古中草药》、《青藏高原药物图鉴》、《中药大辞典》、《新疆药用植物志》、《彩色生草药图谱》、《长白山植物药志》等医药书籍均有本品药用的记述。

形态 多年生近直立草本,基部稍木质,高25~45cm;茎有4角棱,被短柔毛或粃糠状毛。

叶纸质,6~10片轮生,线形,通常长1.5~3cm,宽1~1.5mm,顶端急尖,边缘极反卷,常卷成管状,上面无毛,稍有光泽,下面有短柔毛,稍苍白,干时常变黑色,1脉,无柄;托叶叶状。聚伞花序顶生和腋生,较大,多花,通常在枝顶结成带叶的长可达15cm的圆锥花序状;总花梗密被短柔毛;花小,黄色,稠密;花梗有疏短柔毛或无毛,长1~2.5mm;萼管无毛;花冠辐状,无毛,直径约3mm,花冠裂片4,卵形或长圆形,顶端稍钝,长约1.5mm;雄蕊4,与花冠裂片互生,花药黄色,花丝长约0.6mm;花柱长约0.7mm,顶部2裂。小坚果小,果爿双生,近球形,直径约2mm,无毛。花期4~8月,果期5~10月。

(图见《中国高等植物图鉴》.第4册.279页.图5972)

生境与分布 生于海拔40~400m的山地、河滩、旷野、沟边、草地、灌丛或林下。分布于中国东北、华北、西北及山东、江苏、安徽、浙江、河南、湖北、四川、西藏。日本、朝鲜、印度、巴基斯坦、亚洲西部、欧洲、美洲北部也有分布。。

【化学】:

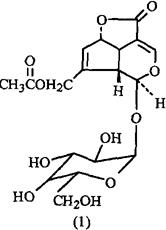

含蓬子菜甙(Galiosin)、猪殃殃甙(Asperuloside)(1),去乙酰猪殃殃甙(Deacetylasperuloside)、猪殃殃酸、京尼平甙(Geniposide)、鸡屎藤次甙(Scandoside)、茜根定-樱草甙(Rubiadin-primveroside)、槲皮素-3-葡萄糖甙、槲皮素-7-葡萄糖甙、槲皮素-3,7-双葡萄糖甙及木犀草素甙、沼生拉拉藤甙(Palustroside)、芸香甙、V1环烯醚萜(V1Iridoid)、V3环烯醚萜交让木甙(Daphylloside)。

参考文献 Phytochemistry 1981;21(12):2917

【药性】:

性味 ❶ 《新华本草纲要》:“微辛、苦,性寒。”

❷ 《东北常用中草药手册》:“微辛、苦,寒。”

❸ 《四川常用中草药》:“味淡苦,性微寒。”

功效 清热解毒,行血散瘀,止痒,利湿,止血。

主治 肝炎,喉蛾肿痛,疔疮疖肿,稻田皮炎,荨麻疹,跌打损伤,妇女血气痛。

❶ 《新华本草纲要》:“治病毒性肝炎,肺炎,肾炎,疮疖疔毒,稻田皮炎,荨麻疹,静脉炎,咽喉肿痛,跌扑损伤,吐血,便血,尿血,阴道滴虫。”

❷ 《东北常用中草药手册》:“消肿祛瘀,解毒止痒。治急性荨麻疹,疮疖疔毒。”

❸ 《四川常用中草药》:“治喉痹肿痛,跌打损伤,骨折,妇女血气痛,蛇咬伤。”

用法用量 内服:煎汤,15~30g;或浸酒。外用:捣敷或熬膏涂。

。【临床应用】:方选和验方 徐州《单方验方新医疗法选编》:“治传染性肝炎:蓬子菜30g,茵陈30g,板蓝根15g。水煎服,1日1剂。”

单方应用 ❶ 辽宁《中草药新医疗法资料选编》:“治稻田皮炎:鲜蓬子菜1000g,黄柏15g。蓬子菜加水4500g熬,过滤,加黄柏粉再熬,制成500g膏,外涂局部。”

❷ 《全国中草药汇编》:“治急性荨麻疹:蓬子菜鲜全草捣汁搽患处。”

- 推顺水船儿是什么意思

- 推颂是什么意思

- 推颚法是什么意思

- 推颡是什么意思

- 推食是什么意思

- 推食指法是什么意思

- *推食解衣是什么意思

- 推食解衣是什么意思

- 推食赐衣是什么意思

- 推饸饹船儿是什么意思

- 推验是什么意思

- 推骨节是什么意思

- 推鼎是什么意思

- 推(忒)丑是什么意思

- 推(忒)行是什么意思

- 推,挤是什么意思

- 掩是什么意思

- 掩

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 掩㴲水是什么意思

- 掩上是什么意思

- 掩上之明,污下之行是什么意思

- 掩下是什么意思

- 掩为己有是什么意思

- 掩乐停音是什么意思

- 掩亚是什么意思

- 掩人不备是什么意思

- 掩人无备是什么意思

- 掩人耳目是什么意思

- 掩人耳目(打《西厢记》一句)埋没着聪明是什么意思

- 掩伏是什么意思

- 掩体是什么意思

- 掩余是什么意思

- 掩儿是什么意思

- 掩公掩大目是什么意思

- 掩关是什么意思

- 掩关人迹外 得句佛香中是什么意思

- 掩关却轨是什么意思

- 掩关裁凤诏,开镜理琼簪。是什么意思

- 掩关铭是什么意思

- 掩其上不安 桑悦是什么意思

- 掩其不备是什么意思

- 掩其无备是什么意思

- 掩冉苔联是什么意思

- 掩冒是什么意思

- 掩击是什么意思

- 掩刀是什么意思

- 掩前绝后是什么意思

- 掩匿是什么意思

- 掩卷是什么意思

- 掩卷三叹是什么意思

- 掩卷太息是什么意思

- 掩卷而去 汤显祖 王世贞是什么意思

- 掩压是什么意思

- 掩厕是什么意思

- 掩取是什么意思

- 掩口是什么意思

- 掩口卢胡是什么意思

- 掩口嘴是什么意思

- 掩口失声是什么意思

- 掩口盗泉是什么意思