【名称出处】:《图经本草》

【概况】:

异名 岑皮(《淮南万毕术》),梣皮(《别录》),樊槻皮(《神农本草经集注》),苦榴皮(《全国新医疗法展览会技术资料选编》),蜡树皮(《中药志》)。

基源 为木犀科梣属植物花曲柳、小叶梣或秦岭梣等的树皮。梣属植物有60余种;中国产27种,约6种药用。

原植物 作秦皮入药的通常有多种:花曲柳Fraxinus rhynchophylla Hance(Fraxinus hopeiensis Tang),又名梣木(《淮南子》),苦枥木(《淮南子》高诱注),石檀(《别录》),苦树(《唐本草》),盆桂(《日华子本草》),樊鸡木(《集韵》),秦木(《纲目》),秤星树(《植物名实图考》)。小叶梣Fraxinus bungeana DC.,秦岭梣Fraxinus paxiana Lingelsh.,白蜡树Fraxinus chinensis Roxb.尖叶梣Fraxinus szaboana Lingelsh.(F.chinensis Roxb.var.acumiinata Lingelsh.)及宿柱梣Fraxinus stylosa Lingelsh.(F.odontocalyx Hand.-Mazz.;F.fallax Lingelsh.)

历史 本品列《本经》中品。

《别录》载:“秦皮生庐江川谷及冤句水边。二月、八月采皮,阴干。”陶弘景曰:“俗云是樊概皮,而水渍以和墨书,色不脱,微青。”《唐本草》云:“此树似檀,叶细,皮有白点而不粗错,取皮渍水便碧色,书纸看之皆青色者,是真。俗见味苦,名为苦树。以叶似檀,故名石檀。”苏颂曰:“其木大都似檀,枝干皆青绿色,叶如匙头许大而不光。并无花实,根似槐根。

俗呼白桪木。”《纲目》云:“秦皮,本作梣皮,其木小而岑高,故以为名。人讹为桪木,又讹为秦。或云本出秦地,故得秦名也。高诱注淮南子云:梣,苦枥木也。”由上述可见,秦皮当为梣等属植物的树皮。

形态 花曲柳为落叶大乔木,高12~15m,树皮灰褐色,光滑,老时浅裂。当年生枝淡黄色,通直,无毛,去年生枝暗褐色,皮孔散生。羽状复叶对生,长15~35cm;叶柄长4~9cm,基部膨大;叶轴上面具沟,小叶著生处具关节;小叶5~7,革质,阔卵形,倒卵形或卵状披针形,长3~1icm,宽2~6cm,营养枝叶较宽大,顶生小叶明显大于侧生小叶,下方一对最小,先端渐尖,骤尖或尾尖,基部阔楔形至心形,两侧略歪斜或下延至小叶柄。边缘具不规则粗锯齿,齿尖稍向内弯,下部近全缘,上面深绿色,脉上有时疏被柔毛,下面色淡被白色柔毛,渐秃净。

圆锥花序顶生或腋生于当年生枝梢,花序梗细而扁,长2cm;花梗长5mm;雄花与两性花异株;花萼浅杯状,长约1mm,萼齿4,三角形;无花冠;两性花具雄蕊2枚,长约4mm,雌蕊1,具短花柱,柱头2叉深裂;雄花花萼小,花丝细长。翅果线形,长约3.5cm,宽约5mm,先端圆钝、急尖或微凹,翅下延至坚果中部,坚果长约1cm,略隆起;具宿存萼。

花期4~5月,果期9~10月。(图见《中国植物志》.第61卷.图版9∶1-4)

生境与分布 花曲柳生于海拔1500m以下的山坡、河岸、路边。分布于中国东北和黄河流域各地。原苏联、朝鲜也有分布。中国各地常引种栽培。

小叶梣与花曲柳的区别在于:为落叶小乔木或灌木,高仅2~5m;树皮暗灰色,浅裂,当年生枝密被短柔毛;小叶长2~5cm,宽1.5~3cm,顶生小叶与侧生小叶几等大,两面无毛。

花有花冠,白色至淡黄色,裂片4,线形,在雄花中长4~6mm,在两性花中长达8mm。花期5月,果期8~9月。

(图见《中国植物志》.第61卷.图版7∶5-7)生于海拔1500m以下较干燥向阳的砂质土壤或岩石缝隙中。分布于辽宁、河北、山西、山东、安徽、河南等地。

秦岭梣与小叶梣、花曲柳的区别在于:树皮灰黄色;小枝黄色,粗壮,近四棱形;小叶7~9,长8~18cm,宽2~6cm,顶生小叶与侧生者近等大;花序梗扁而粗壮,密布淡黄色细小皮孔,花有花冠,白色,裂片4,线状匙形,长约3mm,宽约1mm,子房密被锈色糠秕状毛,具长花柱,柱头舌状,2浅裂;翅果的翅扁而宽,下延至坚果中上部,坚果圆柱形,脉棱细直。花期5~7月,果期9月。

(图见《中国植物志》.第61卷.图版4∶4-6)生于海拔1750~3100m的山谷地及疏林中。分布于陕西、甘肃、湖北、湖南、四川等地。白腊树小叶先端锐尖至渐尖;花萼筒状,紧贴坚果基部。花期4~5月,果期7~9月。

(图见《中国植物志》.第61卷.31页.图版8∶7~10)分布于东北和黄河流域各省。苏联、朝鲜也有。

尖叶梣(尖叶白腊树)小叶3~5(一7)枚,下面常在中脉基部被白色柔毛。花期4~5月,果期7~9月。

(图见《中国植物志》.第61卷.31页.图版8∶1-5)产于黄河、长江流域各省区。

宿柱梣小叶卵状披针形,小叶边缘具细锯齿;叶轴细而直。花白色或淡黄色;萼齿明显。花期5月,果期9月。

(图见《中国植物志》.第61卷.25页.图版6∶8~10)产于甘肃、陕西、四川、河南等省。。【生药】:

采集 春、秋季剥取枝皮或干皮,晒干。

药材主产于陕西、河北、河南、山西、辽宁、吉林。

鉴别

性状 枝皮卷筒状或槽状长条形,长30~70cm,径1.5~3cm,厚约3mm;表面灰褐色或灰黑色,往往相杂不匀,不平滑,有浅色斑点,内面黄白色或棕色,有光泽。质硬,易折断,断面黄白色,纤维性。

气微,味苦。

水浸液黄碧色,并有蓝色荧光。干皮为长条状块片,不成卷,厚6~10mm;表面灰棕色,有红棕色斑点相间成不规则的斑纹,外皮剥离后,可见红棕色的内皮,内面浅棕红色,平滑。余与枝皮同。以条长呈筒状,皮薄而光滑者为佳。

显微 花曲柳树皮横切面:木栓细胞为5~10余列细胞,内壁较厚,有纹孔,栓内层为2~8列厚角细胞。栓内层及皮层中均有石细胞及纤维,单个或数个成群散布。中柱鞘有石细胞及纤维相间组成的厚壁细胞环,厚1~3列细胞。韧皮部有多数切向延长的纤维束,与韧皮薄壁组织间隔排列,有的韧皮纤维束中夹有石细胞。

薄壁细胞中常含有草酸钙砂晶以及淀粉粒。粉末:淡黄白色。 ❶ 纤维甚长,大多碎断,边缘微波状或凹凸,直径15~40μm,壁极厚,木化,表面有时可见不规则斜向或横向纹理,纹孔不明显,胞腔线形。

❷ 石细胞类圆形、类方形、类长方形、椭圆形、类纺锤形并作不规则短分枝,直径24~90μm,长约至282μm,壁甚厚,孔沟明显。

❸ 射线宽1~2列细胞,胞腔内充满草酸钙砂晶。

❹ 草酸钙砂晶微细梭状、颗粒状,长约至3μm。

❺ 木栓细胞表面观多角形,壁稍厚,微木化或木化,纹孔较稀疏,卵圆形。

❻ 淀粉粒类球形或卵形,直径3~6μm。

(图见《中药材粉末显微鉴定》.627页.图307)

理化 ❶ 取样品粉末1g,加乙醇10ml,置水浴上回流10分钟,放冷,滤过,滤液点于硅胶G板上,以秦皮甲素、乙素为对照,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-乙醇(3∶4∶1∶2)为展开剂,展距15cm,置紫外灯下检视显亮蓝色荧光斑点。(图见《中药材薄层色谱鉴别》.305页.图207-1)❷ 取样品粉末0.1g,加20ml乙醇回流提取,放冷,用脱脂棉滤过,滤液点于硅胶G板上,以梣皮亭、秦皮乙素、梣皮甙、秦皮甲素、宿柱白蜡甙为对照,以氯仿-甲醇-水(30∶10∶3)为展开剂,展开后,置紫外灯下检视。(图见同上.306页.图207-3)

贮藏 置通风干燥处。

。【化学】:

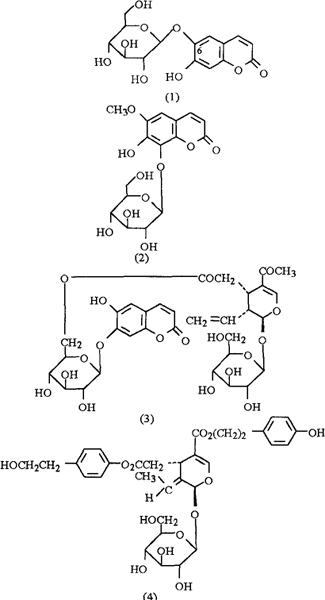

花曲柳树皮含马栗树皮素(秦皮乙素Aesculetin,Esculetin)、马栗树皮甙(秦皮甲素Aesculin,Esculin)(i)[1,2],鞣质[3]。

小叶梣树皮含秦皮素(Fraxetin)、秦皮甙(Fraxin)(2)、马栗树皮素,马栗树皮甙[1,2],鞣质,皂甙。种子含油15.8%[3]。

尖叶白蜡树树皮中含有七叶树甙(Esculin)、七叶树素(Esculetin)、梣皮甙(Fraxin)、东莨菪素(Scopoletin)、2,6-二甲氧基-对苯醌及微量的N-苯基-2-萘胺[4]。宿柱白蜡树树皮中有七叶树素、七叶树甙、瑿皮甙、丁香甙(Syringin)、及宿柱白蜡甙[Stylosin,8-O-(Rhamnosyl-rhamnosyl-glucosyl)-fraxetin〕[7]。

附 白蜡树鲜叶中含橄榄苦甙(Oleuropein)、新橄榄苦甙(Neooleuropein)、菊苣甙(Cichoriin)及白蜡树甙(Frachinoside)(3)[5]。台湾白蜡树F.formosana鲜叶中含女贞甙(Ligustroside)、异女贞甙(lsoligustroside)和台湾白蜡树甙(Fraxiformoside)(4)[6]。

参考文献 [1] 化学学报 1962;28(1):25 [2] 中草药学.上册.人民卫生出版社,1976:821 [3] 中药大辞典.下册.上海科学技术出版社,1977:1767 [4] 中草药1990;21(8):338 [5] Phytochemistry 1992;31(4):1277 [6] Phytochemistry 1992;31(6):2143 [7] 药学学报,1983;18(6):434。【药理】:

❶ 中枢抑制作用 秦皮(Fraxinus rhynchophylla)中所含的秦皮素和七叶树甙均有中枢抑制作用,以秦皮素作用为强,两者100mg/kg ig或ip均可明显延长环己巴比妥的睡眠时间,秦皮素100mg/kg ip对小鼠电休克有一定对抗作用,可延缓士的宁、戊四氮所致惊厥的发生。

秦皮素50,75,100mg/kg镇痛作用较阿斯匹林250,500mg/kg强而毒性小[1],小鼠热板法证明七叶树甙10mg/kg ig的镇痛效价为吗啡5mg/kg sc效力的14.8%[2]。秦皮素和七叶树甙0.3g/kg po对牛乳引起的家兔发热无解热作用[1]。

❷ 镇咳、祛痰、平喘作用 小鼠氨水喷雾引咳法实验表明,秦皮乙素和七叶树甙320mg/kg ip均有明显的镇咳作用。酚红排泌试验表明,秦皮乙素和七叶树甙也有明显的祛痰作用。豚鼠组织胺法试验表明,秦皮乙素有较好的平喘作用。体外实验表明0.25%秦皮乙素对豚鼠离体气管有松弛平滑肌及对抗组胺对气管的收缩作用[3]。

❸ 抗炎抗过敏 秦皮素100或200mg/kg ip对大鼠蛋清性及右旋糖酐性关节炎均有明显的抗炎作用,表现为踝关节肿胀减轻和消退加快,其作用较水杨酸钠略强;秦皮素200mg/kg ip后6h测得大鼠肾上腺中抗坏血酸含量较对照组显著降低,故其抗炎作用可能与兴奋肾上腺皮质机能有关[1]。七叶树甙10mg/kg ip对大鼠角叉菜胶性、右旋糖酐性、5-羟色胺性及组胺性关节炎均有抑制作用,抑制强度分别为35,28,20,8%[4,5]。

秦皮乙素和七叶树甙50,100mg/kg ip对大鼠肉芽肿形成和豚鼠背部紫外线照射引起的红斑反应有抑制作用,前者作用较后者更强;两者均可抑制组胺引起的毛细血管通透性增加[6,7]。秦皮乙素7.5×10-6mol/L,对抗原引起的致敏豚鼠肠系膜血管灌流量的减少,有对抗作用[8[。

❹ 抗菌作用 秦皮乙素对卡他双球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、福氏痢疾杆菌的MIC分别为1.2500,1∶2000,1∶1000,及1∶2000。七叶树甙40mg/100ml浓度水溶液,用试管法显示对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、甲型链球菌及奈氏双球菌有明显甚至完全的抑制作用[3]。

❺ 心血管作用 秦皮素和七叶树甙3~10mg/kg iv可使麻醉猫和兔血压稍升高,持续约30min,对呼吸无明显影响。秦皮素(1∶2000)0.1~0.5ml可抑制离体蛙心,而七叶树甙(1∶1000)0.5~1ml则呈轻微兴奋作用;两者在上述浓度1ml对在体蛙心均无作用[1]。

离体血管灌流试验中,秦皮素(1∶2000)1ml对兔耳血管作用不明显,对蛙后肢血管呈收缩作用;七叶树甙(1∶1000)1ml无显著作用[1]。

❻ 对平滑肌的作用 秦皮素(1∶25000)对兔及大鼠离体肠肌和子宫肌均呈抑制作用,表现为收缩幅度变小,舒张期延长,频率减慢;而七叶树甙对平滑肌作用不明显[1]。

❼ 对肾脏排泄的影响 早年报道,秦皮甙有利尿作用,能促进兔及风湿病患者的尿酸排泄[9,10]。七叶树甙各种途径给药均能增进大鼠及兔的尿酸排泄[11~13]。亦有报道,七叶树甙对正常大鼠并无利尿作用,而对小鼠却有显著的利尿作用[6]。有人认为,七叶树甙的利尿作用与抑制尿酸的重吸收有关[13]。

❽ 体内过程 七叶树甙po后在小肠上部吸收,胃与大肠不吸收[13]。

3H-七叶树甙给豚鼠iv后在肾上腺、肾脏、睾丸中含量较高,尤其是肾脏中含量最高。大鼠iv后4h,肾髓质中以线粒体含量最高。细胞核次之。

除肾脏外,还出现于胆囊及脑中。大鼠无论po或iv均以原形为主,自尿及粪便排泄[14],而豚鼠主要在体内破坏[14,15]。

毒性 秦皮素及七叶树甙毒性均较小,小鼠po秦皮素LD50为2.39g/kg;七叶树甙11.5g/kg po,仅30%死亡,而更大浓度则无法注入。两者中毒症状为镇静、惊厥、昏迷、呼吸麻痹而死。

亚急性毒性试验:小鼠po秦皮素1g/kg,连续2wk,未观察到毒性反应[1]。

参考文献 [1] 新医药杂志 1975;(8):41 [2] 日本药理学杂志 1972;68(1):25P [3] 中草药通讯 1973;(6):13 [4] 日本药理学杂志 1970;66(2):18 [5] 医学中央杂志(日) 1971;276:343 [6] 日本药理学杂志 1968;64(6):714 [7] 医学中央杂志(日) 1972;285:570 [8] 中国药理学通报 1988;4(3):165 [9] 日本药理学杂志 1947;43(2):35§ [10] 医学中央杂志(日) 1948;92:531 [11] 日本药理学杂志 1960;56(4):121§ [12] 日本药理学杂志 1961;57(1):2§ [13] 日本药理学杂志 1969;65(2):113§ [14] 日本药理学杂志 1970;66(4):139§ [15] 日本药理学杂志 1971;67(2):199§

。【药性】:

性味 苦,寒。

❶ 《本经》:“苦,微寒。”

❷ 《别录》:“大寒。”

❸ 《药性论》:“平。”

❹ 《纲目》:“寒,苦,涩。”

归经 入肝、胆经。 ❶ 《纲目》:“厥阴肝、少阳胆经。”

❷ 《雷公炮制药性解》:“入肝、肾二经。”

功效 清热燥湿,平喘止咳,明目。

主治 细菌性痢疾,肠炎,白带,慢性气管炎,目赤肿痛,迎风流泪,牛皮癣。 ❶ 《本经》:“主风寒湿痹,洗洗寒气,除热,目中青翳白膜。”

❷ 《别录》:“疗男子少精,妇人带下,小儿痫,身热,可作洗目汤。”

❸ 《药性论》:“主明目,去肝中久热,两目赤肿疼痛,风泪不止;治小儿身热,作汤浴。”

❹ 《日华子本草》:“洗肝,益精,明目,小儿热惊,皮肤风痹,退热。”

❺ 张元素:“治女子崩中。”

❻ 《汤液本草》:“主热痢下重,下焦虚。”

❼ 《吉林中草药》:“治肠风下血。”

❽ 《黑龙江常用中草药手册》:“治肠炎腹泻。”

❾ 《陕西中草药》:“治麦粒肿。”

用法用量 内服:煎汤,4.5~9g;或入丸剂。外用:煎水洗。

使用注意 脾胃虚寒者忌服。 ❶ 《本草经集注》:“大戟为之使,恶茱萸。”

❷ 《药性论》:“恶苦瓠、防葵。”

❸ 《本经逢原》:“胃虚少食者禁用。”

配伍应用 ❶ 配大黄,治麦粒肿,大便干燥。

❷ 配苍术,治湿热带下。

❸ 配白头翁,治痢疾。

❹ 配黄柏、委陵菜,治痢疾。

❺ 配白头翁、黄连,治热毒泻痢。

❻ 配滑石、黄连,治目赤肿痛、目生翳膜。

❼ 配黄连、菊花,治肝热目赤肿痛、目生翳膜。

❽ 配苦参、木香,治菌痢。

❾ 配淡竹叶、川连,治目赤肿痛、麦粒肿。

❿ 配丹皮、当归身,治妇人赤白带下,及血崩不止。

⑾配决明子、木贼、黄连,治急性结膜炎。 ⑿配茵陈、蒲公英、大黄,治肝炎之急性期。 ⒀配茯苓、甘草,治小儿惊痫。

方选和验方 ❶ 白头翁汤(《伤寒论》)治热痢下重者:白头翁60g,黄柏90g,黄连90g,秦皮90g。上4味,以水1400ml,煮取400ml,去滓,温服200ml,不愈,更服200ml。

❷ 秦皮散(《卫生宝鉴》)治小儿风毒赤眼,痛痒涩皱,目多泪羞明:秦皮、滑石、黄连各等份。

汤泡热洗,每日2~3次。

❸ 泻肝汤(《三因极一病症方论》)治肝经实热,阳气伏邪,胁痛,忿忿悲怒,发热,喘喘满闷,目痛视物不明,狂悸,非意而言,所做反常:秦皮(去粗皮)、前胡、柴胡、细辛、栀子仁、黄芩、升麻、蕤仁、决明子各等份。为末,每服12g,取苦竹叶、车前叶各5片,先水煎,再下诸药。

去渣,入芒硝2g,煎溶,不拘时服。

❹ 泻肺散(《银海精微》)治眼风轮生疮或突起,愈后变成白翳,久不散者:秦皮、当归、黄芩、葶苈子、菊花、旋覆花、生地黄、防风、白芷、甘草、玄参、栀子各30g,桔梗、麻黄、枳壳各15g,地骨皮20g。

为末,每服9g,桑白皮煎汤送下。

❺ 秦皮汤(《普济方》)治睑肿硬痒痛:秦皮、黄连(去须)、细辛(去苗叶)各60g,黄柏15g,青盐30g。剉合匀,每用30g,水900ml,煎取450ml。去渣,乘热洗眼,洗后避风,每日洗3次。

❻ 秦皮煎(《秘传眼科龙木论》)治袖崇疼痛外障:秦皮、黄芪、木香、黄连、玄参各30g。共研为粗末,以水300ml,浸3宿。滤去渣,入蜜120g,熬膏。点眼,每日3~5次。

❼ 《本草汇言》:“治妇人赤白带下,及血崩不止:秦皮90g,丹皮60g,当归身30g。俱酒洗,炒研为末,炼蜜为丸梧桐子大。每早服15g,白汤下。”

❽ 《儿科撮要》:“治小儿惊痫发热及变蒸发热:秦皮、茯苓各3g,甘草2g,灯心20根。水煎服。

”

❾ 《河北中药手册》:“治麦粒肿,大便干燥:秦皮9g,大黄6g,水煎服。孕妇忌服。”

❿ 《河北中药手册》:“治慢性细菌性痢疾:秦皮12g,生地榆、椿皮各9g。水煎服。” ⑾《山西中草药》:“治急性肝炎:秦皮9g,茵陈、蒲公英各30g,黄柏9g,大黄9g。水煎服。

” ⑿《浙江药用植物志》:“治痢疾:秦皮、黄柏、委陵菜各9g。水煎服。” ⒀《新编秘方验方汇海》:“治湿热痢:秦皮、苦参各12g,炒莱菔子9g,广木香6g。共为细末。每服9~12g,每日3~4次,开水调服。

” ⒁地柏秦苓泽泻汤(浙江中医杂志 1989;(9))治尿道溃疡:生地18g,黄柏、茯苓各9g,秦皮6g,泽泻4g。水煎服。 ⒂百日咳方(中医杂志 1988;(12))治百日咳:蒲公英30g,北秦皮10g,天竺子10g,炙百部10g,炙甘草10g,水煎服。 ⒃内蒙中医药 1992;(1):“治中毒性痢疾:白头翁5g,秦皮、黄连、黄柏各3g,焦槟榔2g,木香2g,焦三仙各9g,甘草2g。水煎服,每剂分4次,日服3次。”

单方应用 ❶ 《近效方》:“治赤眼及眼睛上疮:秦皮50g,以清水200ml于白瓷碗中浸,春夏一食久以上,看碧色出。即以箸头缠绵,点下碧汁,仰卧点所患眼中。

仍先从大眦中满眼著,微痛不畏,量久三五度饭间,即侧卧沥却热汁。

每日十度以上著,不过两日瘥。忌酢、萝卜。

”

❷ 《全国新医疗法展览会技术资料选编·皮肤病》:“治牛皮癣:苦榴皮30~60g。加1500ml水煎,煎液洗患处。每日或隔2~3日洗1次,药液温热后仍可用,每次煎水可洗3次,洗至痊愈为止。”

❸ 《黑龙江常用中草药手册》:“治腹泻:秦皮9g。水煎加糖分服。”

❹ 《浙江药用植物志》:“治慢性气管炎:秦皮15~30g。水煎2次合并,分3次服。”

❺ 《新编秘方验方汇海》:“治沙眼:秦皮6~12g。水煎,澄清,微温洗眼,每日2~3次。”

❻ 《新编秘方验方汇海》:“治急性结膜炎:秦皮15g。水煎,澄清,分2~3次洗眼。”

❼ 《新编秘方验方汇海》:“治眼角膜溃疡:秦皮9g。煎汤,澄清,洗眼;或先熏后洗,每日3次。”

❽ 吉林中医药 1992;(2):“治红眼病:秦皮30~50g。水煎去滓,洗眼,每日洗4~5次。或用干净纱布浸药液外敷。”。【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“梣皮,治目病,惊痫,取其平木也。治下痢崩带,取其收涩也。又能治男子少精,益精有子,取其涩而补也。此药乃惊痫崩痢所宜,而人止知其治目一节,几于废弃,良为可惋。《淮南子》云:梣皮色青,治目之要药也。

又《万毕术》云:梣皮止水,谓其能收泪也。高诱解作致水,言能使水沸者,谬也。

”

❷ 倪朱谟《本草汇言》:“秦皮,味苦性涩而坚,能收敛走散之精气。故仲景用白头翁汤,以此治下焦虚热而利者,取苦以涩之之意也。

《别录》方止男子精虚,妇人崩带;甄氏方又治小儿惊痫身热,及肝热目暗,翳目赤肿,风泪不止等疾;皆缘肝胆火郁气散以致痰,以此澄寒清碧下降之物,使浊气分清,散气收敛。故治眼科,退翳膜,收泪出;治妇人科,定五崩,止血带;治大方科,止虚痢,敛遗精;治小儿科,安惊痫,退变蒸发热。”

- 匠心独运是什么意思

- 匠户是什么意思

- 匠气是什么意思

- 匡是什么意思

- 匡助是什么意思

- 匡国是什么意思

- 匡复是什么意思

- 匡扶是什么意思

- 匡救是什么意思

- 匡时是什么意思

- 匡正是什么意思

- 匡济是什么意思

- 匡算是什么意思

- 匡计是什么意思

- 匡谬是什么意思

- 匡赞是什么意思

- 匣是什么意思

- 匣子是什么意思

- 匣子枪是什么意思

- 匦是什么意思

- 匪是什么意思

- 匪人是什么意思

- 匪党是什么意思

- 匪军是什么意思

- 匪夷所思是什么意思

- 匪巢是什么意思

- 匪帮是什么意思

- 匪徒是什么意思

- 匪患是什么意思

- 匪盗是什么意思

- 匪祸是什么意思

- 匪穴是什么意思

- 匪窟是什么意思

- 匪类是什么意思

- 匪首是什么意思

- 匮是什么意思

- 匮乏是什么意思

- 匮竭是什么意思

- 匮缺是什么意思

- 匹是什么意思

- 匹兹堡是什么意思

- 匹夫是什么意思

- 匹夫不可夺志是什么意思

- 匹夫之勇是什么意思

- 匹夫之见是什么意思

- 匹夫匹妇是什么意思

- 匹夫无罪,怀璧其罪是什么意思

- 匹夫有责是什么意思

- 匹敌是什么意思

- 匹配是什么意思

- 匹马单枪是什么意思

- 区是什么意思

- 区中是什么意思

- 区位是什么意思

- 区位码是什么意思

- 区公所是什么意思

- 区分是什么意思

- 区划是什么意思

- 区别是什么意思

- 区别词是什么意思