【名称出处】:《得配本草》

【概况】:

异名 益智子(《开宝本草》),摘艼子(《中药材手册》)。

基源 为姜科山姜属植物益智的果实。

原植物 益智Alpinia oxyphylla Miq.(Amomum-amarum P.Smith)

历史 益智首载于《南方草木状》:“益智二月花、连著实,五六月熟。”本草书始见于《本草拾遗》:“今岭南州郡往往有之。”又《图经本草》载:“益智子似连翘子头未开者,苗叶花根与豆蔻无别,惟子小耳。”故古之益智,与今一致。

形态 植株高1~3m;茎丛生;根茎短,长3~5cm。

叶片披针形,长25~35cm,宽3~6cm,顶端渐狭,具尾尖,基部近圆形,边缘具脱落性小刚毛;叶柄短;叶舌膜质,2裂;裂片长1~2cm,稀更长,被淡棕色疏柔毛。总状花序在花蕾时全部包藏于一帽状总苞片中,花时整个脱落,花序轴被极短的柔毛;大苞片极短,膜质,棕色;花萼茼状,长约1.2cm,一侧开裂至中部,先端具3齿裂,外被短柔毛;花冠管长8~10mm,花冠裂片长圆形,后方的1枚稍大,白色,外被疏柔毛;侧生退化雄蕊钻形,长约2mm;唇瓣倒卵形,长约2cm,粉白色而具红色脉纹,先端边缘皱波状;子房密被绒毛。蒴果鲜时球形,干时纺锤形,被短柔毛,果皮上有隆起的维管束线条,顶端有花萼管的残迹;种子不规则扁圆形,被淡黄色假种皮。花期3~5月,果期4~9月。

(图见《中国植物志》.第16卷.第2分册.101页,图版33)

生境与分布 生于林下荫湿处或栽培,分布于海南、广东、广西。

。【生药】:

栽培 宜温暖潮湿而半荫蔽的环境。

土壤以疏松肥沃、排水良好的微酸性砂质壤土为好。一般多用分株繁殖。

在6~8月采收果后进行。于阴雨天或清晨、傍晚,选1~2年的壮健无病、未开花结果的分蘖株,从母株基部分离出来,勿伤根茎,适当修剪叶片和过长老根。

栽前,先按株行距1×1m挖穴,穴深30cm,穴直径40cm,穴中酌施腐熟基肥。栽时,每穴栽4~5株,种植深度保持原来生长深度。栽后覆土压紧,浇上定根水。亦可将种子作催芽处理后播种育苗,培育1年后出圃定植。

栽后,每年夏秋季及冬季各行除草松土1次,松土宜浅,以免伤根茎和嫩芽。

并结合中耕除草进行追肥,植后第1年,应多施氮肥;第2年为促进开花结果,应以磷钾肥为主。花苞开放期,可用0.5%硼酸或3%过磷酸钙液喷射,提高稔实率和结果数。已结过果实的分蘖株和病株应割除,减少养分消耗。

注意虫害防治。

采集 5~6月当果实黄绿色时采摘果实,铺于水泥地或竹帘上晒干,或微火烘干,以晒干为好。

药材主产于海南,广东也产。

鉴别

性状 蒴果纺锤形或类圆形,两端狭尖,长1~1.5cm,直径0.8~1.2cm;表面棕色或暗棕色,有纵行断续隆起的线纹13~18条。

皮薄而稍韧,与种子紧贴。种子集结成团,分3瓣,中有隔膜相隔,每瓣有种子6~11粒,种子不规则扁圆形,略有钝棱,直径约3mm,厚约1.5mm,表面灰褐色或灰黄色,种脐位于腹面中央,破开后里面为白色,粉性。有特异香气,味辛、微苦。以个大、饱满、气味浓者为佳。

显微 种子横切面:假种皮易脱落,有时留存,细胞壁极薄。

种皮表皮细胞1列,其内为1列充满黄棕色色素的薄壁细胞,油细胞3~4列。内种皮为1列棕色石细胞,内含小球状氧化硅块。外胚乳较大而肥厚,细胞含淀粉粒,内胚乳细胞较小,内含糊粉粒,胚在内胚乳中央,细胞壁不明显。

(图见《中药志》.第3册.第2版.29页.图17) 果实粉末:淡棕色或灰红棕色。 ❶ 种皮石细胞表面观类多角形、类长方形或类圆形,直径64~152μm,长至272μm,壁厚16~32μm,径向及内切向壁呈瘤状伸入胞腔,孔沟较宽,末端常膨大呈钝圆囊状,腔内及孔沟充满棕色物;断面观类长方形,外切向壁粘液化。

❷ 内果皮石细胞直径14~34μm,长至75μm,壁厚4~13μm,胞腔内常含方晶,有的并含砂晶。

❸ 内果皮纤维细长梭形,长至101μm,直径8~16μm,胞腔线形,常含细小草酸钙方晶。

❹ 束鞘纤维长梭形,长至158μm,直径13~22μm,孔沟较密,有的胞腔内含细小草酸钙方晶。另可见草酸钙簇晶、果皮表皮细胞、内胚乳细胞等。(图见《中药材粉末显微鉴定》.473页.图230)

理化 取样品粉末适量加水蒸馏,提出的挥发油加无水硫酸钙脱水,点于硅胶G板上,以樟脑、1,8-桉油素为对照,以石油醚-乙酸乙酯(85∶15)为展开剂,展距17cm,喷10%磷钼酸乙醇液,所有斑点均呈蓝黑色。(图见《中药志》.第3册.第2版.29页.图18)

加工炮制 取净益智仁,用盐水拌匀,稍闷,置锅内,用文火加热炒干,取出,放凉。

每益智仁100kg,用食盐2kg。

贮藏 置阴凉干燥处,盐益智仁密闭保存。。【化学】:

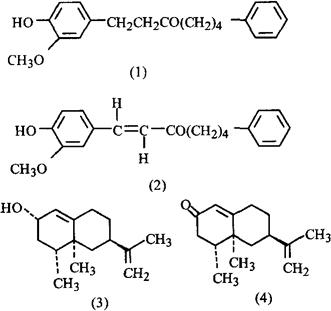

含有二芳基庚酮类化合物和倍半萜类化合物。

二芳基庚酮类化合物有益智仁酮甲(Yakuchinone A)(1)[1]和益智仁酮乙(Yakuchinone B)(2)[2],是该植物的辛辣成分,具有前列腺素合成抑制作用[3],其中益智仁酮甲是其果中的强心成分[4]。倍半萜类化合物有努特卡醇(Nootkatol)(3)[5]和努特卡酮(Nootkatone)(4)[6]。前者是一种新的Ca2+拮抗物质,后者具有抗溃疡作用,是含有益智仁的健胃处方中的重要成分。

还有维生素有:维生素B1、B2、C和E;微量元素有Mn、Zn、K、Na、Ca、 Mg、P、Fe和Cu[7]。

参考文献 [1] Phytochemistry 1981;20(4):769 [2] Phytochemistry 1982;21(1):241 [3] Igaku no Ayumi 1983;126(11):867 [4] Planta Med 1984;50(2):186 [5] J Pharm Sci 1984;73(6):843 [6] Chem Pharm Bull 1990;38(11):3053 [7] 中国中药杂志 1990;15(8):492

❶ 对PG生物合成的影响 本品所含的益智仁酮具有抑制PG的生物合成[1]。

❷ 对小肠吸收磺胺胍(Sulfaguanidine)的影响 益智仁分别用水提;水提后残渣用甲醇提取;甲醇提取;甲醇提取后残渣用水提取等4种方法,其得率分别为20.7%,10.0%,8.5%和5.2%。然后用体重170~240g  Wistar大鼠,结扎胆管,在体小肠灌流,观察4种提取物对磺胺胍吸收的影响,结果表明,用甲醇提取物1%(w/v)灌流,对磺胺胍的吸收有抑制作用。

Wistar大鼠,结扎胆管,在体小肠灌流,观察4种提取物对磺胺胍吸收的影响,结果表明,用甲醇提取物1%(w/v)灌流,对磺胺胍的吸收有抑制作用。

而甲醇提取后残渣用水提取部分0.1,0.01,0.001(w/v)浓度灌流,对磺胺胍的吸收均有促进作用[2]。

❸ 对大鼠胃粘膜的保护作用 用盐酸/乙醇(60%乙醇+150mmol/L HCl)1.5ml/只 ig造成的大鼠胃溃疡模型,在造成模型前1h,ig益智仁丙酮提取物(得率4.7%)50,150和300mg/kg,可明显抑制盐酸/乙醇对大鼠胃粘膜的损伤,与对照相比较,抑制率分别为57.0%,100%,100%。

益智仁丙酮总提物用硅胶柱层析分离,苯∶丙酮(20·1)洗脱,分成4个部位,各部位均有保护大鼠胃粘膜作用,从第2部位收得的流份,再经硅胶柱分离得努特卡酮4.8%,努特卡酮20mg和50mg/kg剂量,ig给于大鼠,可明显抑制胃溃疡的形成,抑制率分别为69.8%和82.8%[3]。

参考文献 [1] CA 1983;99∶218456μ [2] 药学杂志(日) 1986;106(10):947 [3] Chem Pharm Bull 1990;38(11):3053

。【药性】:性味 辛,温。

❶ 《南方草木状》:“辛。”

❷ 陶弘景:“热。”

❸ 《开宝本草》:“辛,温。”

❹ 《本草便读》:“辛、苦,热。”

归经 入脾、肾经。 ❶ 《汤液本草》:“手、足太阴经,足少阴经。”

❷ 《雷公炮制药性解》:“入脾、胃、肾三经。”

❸ 《本草经解》:“入足厥阴肝经,手太阴肺经。”

功效 温脾,暖肾,固气,涩精。

主治 冷气腹痛,中寒吐泻,多唾,遗精,小便余沥,夜多小便。 ❶ 《广志》:“含之摄涎秽。”

❷ 《本草拾遗》:“止呕秽。”“治遗精虚漏,小便余沥,益气安神,补不足,利三焦,调诸气,夜多小便者,取二十四枚碎,入盐同煎服。”

❸ 刘完素:“开发郁结,使气宣通。”

❹ 《医学启源》:“治脾胃中寒邪,和中益气,治人多唾,当于补中药内兼用之。”

❺ 王好古:“益脾胃,理元气,补肾虚,滑沥。”

❻ 《纲目》:“治冷气腹痛,及心气不足,梦泄,赤浊,热伤心系,吐血,血崩。”

用法用量 内服:煎汤,3~9g;或入丸、散。

使用注意 阴虚火旺或因热而患遗滑崩带者忌服。 ❶ 《本草经疏》:“凡呕吐因于热而不因于寒;气逆由于怒而不因于虚;小便余沥由于水涸精亏内热,而不由于肾气虚寒;泄泻由于湿火暴注,而不由于气虚肠滑,法并禁之。”

❷ 《本草备要》:“因热而崩、浊者禁用。”

❸ 《本经逢原》:“血燥有火,不可误用。”

配伍应用 ❶ 配萆薢,治肾虚湿浊郁滞,小便混浊不清,尿频,淋漓不畅及带下。

❷ 配补骨脂,治肾阳不足,五更泄,遗尿,尿频,腰膝冷痛。

❸ 配诃子,治脾阳不振,运化失常所致之久泻久利不止。

❹ 配乌药,治下元虚冷,小便频数或余沥,遗尿等症。

❺ 配茯苓,治下元虚冷,气化功能失调,小便淋漓不畅,小便浑浊;脾肾虚寒,泄泻等症。

❻ 配小茴香,治脾胃虚寒之泄泻。

❼ 配缩砂仁,治漏胎下血。

❽ 配厚朴,治白浊腹满,不拘男妇。

❾ 配桑螵蛸,治遗尿。

❿ 配菟丝子、补骨脂,治肾虚遗精。

⑾配山药、乌药,治尿频,遗尿。 ⑿配萆薢,茯苓,治白浊。 ⒀配菟丝子、莲须,治肾虚遗精等症。

⒁配白术、干姜,治脾虚泄泻等症。 ⒂配补骨脂、肉豆蔻,治脾肾虚泻。 ⒃配高良姜、丁香,治胃寒呕吐,涎多等症。 ⒄配丁香、橘皮等,治寒性胃痛,呃逆。 ⒅配党参、半夏,治脾虚吐泻,唾液过多。 ⒆配黄芪、五味子,治尿频。

⒇配白术、茯苓,治尿滑,白浊。 (21)配党参、干姜、白术,治脾阳不振,运化失常的虚寒性泄泻,腹部冷痛,口涎自流等症。

(22)配茯神、远志、甘草,治小便赤浊。 (23)配乌药、萆薢、石菖蒲,治阳虚湿浊不化,发为白浊、膏淋等症。

(24)配茴香、乌头、青皮,治寒气凝滞,小腹控睾而痛(疝痛)。 (25)配金樱子、龙骨、山茱萸,治遗精,滑精。

(26)配菟丝子、桑螵蛸、乌药、山药,治脾肾虚寒所致之泄泻,遗尿,小便频数等症。 (27)配党参、茯苓、半夏、车前子,治脾胃虚寒,时唾涎或涎水自流等症。 (28)配白术、党参、茯苓、木香,治腹痛泄泻,多唾。

(29)配苍术、茯苓、诃子、半夏,治严重流口水者。

方选和验方 ❶ 益智散(《局方》)治伤寒阴盛,心腹痞满;呕吐泄利,手足厥冷,及一切冷气奔冲,心胁脐腹胀满绞痛:川乌(炮,去皮、脐)120g,益智(去皮)60g,干姜(炮)15g,青皮(去白)90g。上件为散。

每服9g,水300ml,入盐2g,生姜5片,枣2个(擘破),同煎至8分,去滓,温服,食前。

❷ 通灵散(《奇效良方》)治心气不足,小便滑,赤白二浊:益智仁、白茯苓、白术各等份。

上为细末。每服6g,不拘时,白汤或温酒调服。

❸ 三仙丸(《世医得效方》)治梦泄:益智仁60g(用盐60g炒,去盐),乌药60g。上为末,用山药30g为糊,和丸如梧桐子大。

每服50丸,空心临卧盐汤下,以朱砂为衣。

❹ 缩泉丸(《妇人良方》),即固真丹(《魏氏家藏方》)治脬气虚寒,小便频数,或遗尿不止,小儿尤效:乌药、益智仁等份。

上为末,酒煮山药末为糊,丸桐子大。每服70丸,盐酒或米饮下。

❺ 益智仁散(《补要袖珍小儿方论》)治小儿遗尿,亦治白浊:益智仁、白茯苓各等份。上为末。

每服3g,空心米汤调下。

❻ 好忘龙骨益智方(《简易普济良方》)治好忘:益智、龙骨、远志各等份。

共为末。食后酒服6g,日3服。

❼ 胡氏《济阴方》:“治漏胎下血:益智仁15g,缩砂仁30g。为末。

每服10g,空心白汤下,日2服。”

❽ 益智仁汤(《济生方》)治疝痛,连小腹挛搐,叫唤不已:益智仁、干姜(炮)、甘草(炙)、茴香(炒)各9g,乌头(炮去皮)、生姜各15g,青皮(去白)6g。

上细切。每服12g,水500ml入盐少许,煎至7分,去滓,空心食前温服。

❾ 《永类钤方》:“治白浊腹满,不拘男妇:益智仁(盐水浸炒)、厚朴(姜汁炒)等份。姜3片,枣1枚,水煎服。

”

❿ 《纲目》:“治小便赤浊:益智仁、茯神各60g,远志、甘草(水煮)各250g。为末,酒糊丸,梧子大。

空心姜汤下50丸。

” ⑾萆薢分清饮(《杨氏家藏方》)治下焦虚寒,小便白浊,频数无度:益智仁、川萆薢各10g,石菖蒲6g,乌药10g,盐2g。水煎,分2次服。 ⑿沈氏闷泉丸(《杂病源流犀烛》)治小儿睡中遗尿属实热者:益智仁、茯苓、白术、白蔹、炒栀子、白芍药。

若挟寒者,去栀子,加山茱萸、巴戟天、干姜。水煎服。 ⒀分清饮(《奇效良方》)治思虚过度,清浊相干,小便白浊:益智仁(酒浸一宿)、石菖蒲(去毛)、白茯苓(去皮)、天台乌药、川萆薢各30g,甘草(炙)120g。上为细末。

每服6g,食前用盐汤调服。 ⒁治小便不禁方(《奇效良方》)治小便不禁:益智仁、巴戟(去心,2味以青盐酒煮)、桑螵蛸、菟丝子(酒蒸)各等份。

上为细末,酒煮糊为丸,如梧桐子大。每服20丸,食前用盐酒或盐汤送下。

⒂安神复睡汤(《寿世保元》)治劳心,痰多,少睡,心神不足:当归、川芎、白芍、熟地(酒炒)、甘草、益智仁、酸枣仁、炒远志、山药、龙眼肉各等份,姜3片,枣5个。水煎服。

⒃延龄煮散(《圣济总录》)治心气虚,健忘:人参、熟地黄、茯神、益智仁、桑寄生、沉香、炙甘草、藿香、防风各等份。共捣为散。

每服4g,水200ml,煎取7分。空心去滓温服。

⒄益智丸(《圣济总录》)治肾阳虚,小便后有余沥,阳痿:益智仁、萆薢、狗脊、川芎、巴戟、木瓜、续断、牛膝各15g,附子1枚。上药9味,捣末,蜜丸如梧桐子大。

每服40丸,空腹盐汤下。 ⒅《经验良方》:“香口辟臭:益智子仁30g,甘草6g。碾粉舐之。” ⒆《全国中草药汇编》:“治腹痛泄泻,多唾:益智仁、白术、党参、茯苓各10g,木香6g。煎服。” ⒇加味二陈散(新医药学杂志 1977;(10))治小儿流涎症:益智仁、半夏、陈皮、茯苓、甘草,分别按25%、25%、20%、20%、10%比例用量,共研细末,装瓶备用。

用法:每日早晚各服1次,每次3~4.5g,服时加适量红糖拌和冲服。 (21)《新编偏方秘方汇海》:“治寒泄:益智仁60g,白面裹,煨为末;另用炒白术、煨肉果,煎汤,每服10g。或益母草30g,浓煎汁服。” (22)《新编偏方秘方汇海》:“治尿崩症:天花粉、干地黄、麦门冬、玄参、益智仁各20g,五味子10g。水煎服。

” (23)益智仁合剂(广州医药 1983;(4))治习惯性流产:益智仁15g,升麻10g,白术10g,艾叶10g。

若胎动不安,兼见阴道流血者,加阿胶、黄芪;若腰痛剧,加杜仲、续断;若腹痛、心烦、失眠、口苦口干,加黄芩、白术。每日1剂,煎服。治疗30例,平均服药3~9剂,均见症状减轻,为巩固疗效,一般服药30剂。即能全部症状消失,妊娠期满顺产。

单方应用 ❶ 《世医得效方》:“治腹胀忽泻,日夜不止,诸药不效,此气脱也:益智子仁60g。浓煎饮之。”

❷ 《经效产宝》:“治妇人崩中:益智子,炒研细,米饮入盐服3g。”

❸ 《新编偏方秘方汇海》:“治水肿:益智仁60g。共为末。每服10g,每日3次,酒送下。”

❹ 《实用中药手册》:“治单纯性腹泻:盐益智仁50g。水煎服。

”

食疗 ❶ 益智白术饼(中医杂志 1987;(4))治小儿流涎:益智仁30g,土炒白术40g。碾细过罗,取药粉加白面粉400g,食盐、炒芝麻各10g。水适量和面,烙焦饼40个。用前,放火上烤焦后再食。1~2岁者,1日2次,每次半个;3~4岁者,1日2次,每次i个;5岁以上,1日3次,每次1个。

❷ 益智仁粥(《中国药粥谱》)治脾寒泄泻,腹中冷痛,遗精阳痿,早泄,尿频,遗尿,夜多小便和多唾流涎等症:取益智仁5g,研为细末。先用糯米50g,加水450ml,放入砂锅内煮成稀粥,然后调入益智仁末,加细盐少许,稍煮片刻,待粥稠停火。每日早晚餐,温热服食。

。【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“益智,行阳退阴之药也。三焦、命门气弱者宜之。按杨士瀛《直指方》云:心者脾之母,进食,不止于和脾,火能生土,当使心药入脾胃药中,庶几相得,故古人进食药中,多用益智,土中益火也。

”

❷ 缪希雍《本草经疏》:“益智子仁,以其敛摄,故治遗精虚漏,及小便余沥,此皆肾气不固之证也。肾主纳气,虚则不能纳矣。又主五液,涎乃脾之所统,脾肾气虚,二脏失职,是肾不能纳,脾不能摄,故主气逆上浮,涎秽泛滥而上溢也,敛摄脾肾之气,则逆气归元,涎秽下行。”

❸ 黄宫绣《本草求真》:“益智,气味辛热,功专燥脾温胃,及敛脾肾气逆,藏纳归源,故又号为补心补命之剂。是以胃冷而见涎唾,则用此以收摄,脾虚而见不食,则用此温理。肾气不温,而见小便不缩,则用此入缩泉以投。与夫心肾不足,而见梦遗崩带,则用此以为秘精固气。若因热成气虚,而见崩浊、梦遗等症者,则非所宜。此虽类于缩砂密,同为温胃,但缩砂密多有快滞之功,此则止有逐冷之力,不可不分别而审用耳。”

❹ 罗国纲《会约医镜》:“益智仁,其性行多补少,须兼补剂用之,若独用则散气。”

❺ 张德裕《本草正义》:“益智,始见于藏器《本草拾遗》,谓之辛温,不言其涩,但诸家所述主治,无一非温涩功用。杨仁斋《直指方》云,古人进食药中,多用益智,土中益火也。

案此为脾虚馁而不思食者立法,脾土喜温而恶寒,喜燥而恶湿,寒湿困之,则健运力乏而不思纳谷,且食亦无味,此惟温煦以助阳和而斡旋大气,则能进食。

益智醒脾益胃,固亦以砂仁、豆蔻等一以贯之。

仁斋说到益火生土上去,附会心经之药,尚是舍近求远,故意深言之,亦殊不必。濒湖又谓治心气不足,梦泄,赤浊,则以肾阳无权,滑泄不禁者立论,故可用此温涩一法。

然遗浊之虚寒症绝少,石顽谓因于热者,色黄干结,不可误用,极是。濒湖又谓治热伤心系,吐血血崩诸证,则既是热伤,而反用此大辛大热之药,何其背谬一至于此。”

❻ 陈嘉谟《本草蒙筌》:“益智,去壳取仁研碎入药。主君相二火,入脾肺肾经,在四君子则入脾,在集香丸则入肺,在风髓膏则入肾,三经而互用者,盖有子母相关意焉。

和中气及脾胃寒邪,禁遗精并小便遗溺,止呕哕而摄涎唾。调诸气以安三焦,更治夜多小便,入盐煎服立效。

”

❼ 杨时泰《本草述钩元》:“病属阳虚而不能摄阴,选用益智,乃为的对;若阴虚不能归阳,投此适以滋害矣。凡心经与三焦火动者,用之反耗元气,或脾家有湿热,痰火并肺热者均禁。性本温热,凡呕吐由于热,气逆由于怒,小便余沥由于水亏精涸,内热泄泻由于湿火暴注者,均忌。

”

- 实用医学法定计量单位手册是什么意思

- 实用医学统计手册是什么意思

- 实用医学诊断影像学是什么意思

- 实用医学词典是什么意思

- 实用医师(士)化验手册是什么意思

- 实用医易小辞典是什么意思

- 实用医生手册是什么意思

- 实用医疗美容手册是什么意思

- 实用医疗饮食指南是什么意思

- 实用医院管理手册是什么意思

- 实用医院经济与管理是什么意思

- 实用医院经济管理是什么意思

- 实用医院药学手册是什么意思

- 实用升限是什么意思

- 实用单方验方大全是什么意思

- 实用卫星是什么意思

- 实用卫生经济学是什么意思

- 实用印刷油墨配方集是什么意思

- 实用危重病抢救手册是什么意思

- 实用厨房大全是什么意思

- 实用去污大全是什么意思

- 实用反义词典是什么意思

- 实用口腔技工手册是什么意思

- 实用口腔正畸临床技术图谱是什么意思

- 实用口腔疾病诊疗手册是什么意思

- 实用口腔科手册是什么意思

- 实用口腔诊疗学是什么意思

- 实用口译手册是什么意思

- 实用古汉语字典是什么意思

- 实用古汉语虚词是什么意思

- 实用古汉语虚词详释是什么意思

- 实用古瓷收藏二百问是什么意思

- 实用古诗佳句韵编是什么意思

- 实用可吸收线材美容技术是什么意思

- 实用司法行政词典是什么意思

- 实用合称词词典是什么意思

- 实用同义词典是什么意思

- 实用名方大全是什么意思

- 实用名言大观是什么意思

- 实用名言大辞典是什么意思

- 实用商业会计手册是什么意思

- 实用商业辞典是什么意思

- 实用商品蜡手册是什么意思

- 实用围产医学手册是什么意思

- 实用国文修辞学是什么意思

- 实用国民年鉴是什么意思

- 实用图案手册是什么意思

- 实用图案画手册是什么意思

- 实用土木工程手册是什么意思

- 实用土木工程计算图表是什么意思

- 实用型恋爱风格是什么意思

- 实用基层医生手册是什么意思

- 实用堰是什么意思

- 实用塑料包装制品手册是什么意思

- 实用处方手册是什么意思

- 实用外币鉴别大全是什么意思

- 实用外科学是什么意思

- 实用外科手册是什么意思

- 实用外科诊疗常规是什么意思

- 实用外经外贸手册是什么意思