【概况】:

异名 白姜、均姜、干生姜(《纲目》)。

基源 为姜科姜属植物姜的干燥根茎。

原植物 姜Zingiber officinale Rosc.

余项参见“生姜”条。

。【生药】:

采集 冬季茎叶枯萎时挖取根茎,去净茎叶、须根、泥沙,晒干或微火烘干。

药材主产于四川、山东、湖北、江苏、广东,陕西亦产。以四川、贵州的产量大,品质较好。

鉴别

性状 根茎呈不规则的块状,略扁,具指状分枝,长3~7cm,厚1~2cm,表面灰棕色或浅黄棕色,粗糙,具纵皱纹及明显的环节,分枝处常有鳞叶残存,分枝顶端有茎痕或芽。质坚实,断面黄白色或白色,显粉性和颗粒性,内皮层环纹明显,维管束散在,可见黄色油点。

气香特异,味辛、辣。以质坚实、断面色黄白、粉性足、气味浓者为佳。

显微 根茎(直径1.5cm)横切面:木栓层为多列扁平木栓细胞。皮层中散列多数叶迹维管束;油细胞随处可见;内皮层明显,可见凯氏带。

中柱占根茎的大部分,散列多数外韧型维管束,近中柱鞘处维管束形小,排列较紧密,木质部内侧或周围有非木化的纤维束,并散有油细胞。本品薄壁组织含淀粉粒。(图见《中药志》.第2册.第2版.图181) 粉末淡黄棕色,有特异香气,味辛、辣。 ❶ 淀粉粒众多呈卵圆形、椭圆形、三角状卵形、类圆形或不规则形,直径5~40μm,脐点点状,位于较小端,也有裂缝状者,层纹有的明显。

❷ 油细胞及树脂细胞散于薄壁组织中,内含淡黄色油滴或暗红棕色物质。

❸ 纤维成束或散离,先端钝尖,少数分叉,有的一边呈波状或锯齿,直径15~40μm,壁稍厚,非木化,具斜细纹孔,常可见菲薄的横隔。

❹ 梯纹、螺纹及网纹导管多见,少数为环纹导管,直径15~70μm。

导管或纤维旁有时可见内含暗红棕色物的管状细胞,直径12~20μm。

理化 ❶ 干姜与生姜的薄层色谱 取样品适量,磨碎,加甲醇适量,振摇后,静置1小时,滤过,滤液浓缩至约1ml,点于硅胶G板上,以石油醚-乙酸乙酯(17∶3)为展开剂,以芳樟醇,1、8-桉油素为对照,展距10cm,用1%香草醛硫酸液显色(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图182-1)。

❷ 干姜与生姜的薄层色谱 21)挥发油类成分的薄层色谱 取样品适量,用水蒸汽蒸馏提取挥发油,点于硅胶G板上,以正已烷-乙酸乙酯(17∶3)为展开剂,姜炭、炮姜、干姜,展开后,用香草醛浓硫酸试剂显色(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图182-2A)。

2)糖类成分的薄层色谱取样品粉末适量,以水蒸气蒸馏提取蒸馏液,点于硅胶G板上以氯仿-甲醇(9∶1)为展开剂,展开后,用茴香醛硫酸试剂显色(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图182-2B)。

❸ 生姜的薄层色谱取样品适量,用水蒸汽蒸馏提取挥发油,点于硅胶G板上,以正己烷-苯-乙酸乙酯(70∶15∶15)为展开剂,展开后,用茴香醛-浓硫酸-磷钼酸(1∶1∶1)喷雾于110℃加热5分钟显色(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图182-3)。

加工炮制 常用炮制品有干姜片、炮姜和姜炭。 ❶ 干姜片 取原药材,除去杂质,略泡,洗净,润透、切厚片或块,干燥。

❷ 炮姜 取净砂子置锅内,用武火加热,炒热后加入干姜片或块,不断翻动,炒至鼓起,表面显棕褐色,取出,筛去砂子,放凉。

❸ 姜炭 取干姜块,置锅内,用武火加热,炒至表面焦黑色,内部棕褐色时,喷淋清水少许,灭尽火星,取出凉透。

此外,尚有土制、麸制、蜜制、盐制等炮制方法。

贮藏 置阴凉干燥处,防蛀。

。【化学】:干根茎含挥发油2~3.5%,油中主成分为姜萜酮(Zingiberone),其次为β-没药烯(β-Bisabolene),α姜黄烯(α-Curcumene),β-倍半水芹烯(β-Sesquiphellandrene),姜醇(Zingiberol),d-莰烯(d-Camphene),桉油精(Eucalyptole),枸橼醛(Citral),龙脑(Borneol)等[1,2]。

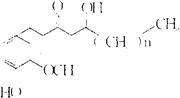

根茎还含有辛辣的姜辣醇(Gingerols)类成分:[3,4]

〔3〕-姜辣醇n=1 〔4〕-姜辣二醇R=R1=H,n=2

〔4〕-姜辣醇n=2 〔6〕-姜辣二醇R=R1=H,n=4

〔5〕-姜辣醇n=3 〔8〕姜辣二醇R=R1=H,n=6

〔6〕-甲辣醇n=4 〔10〕-姜辣二醇R=R1=H,n=8

〔8〕-姜辣醇n=6 〔6〕-姜基姜辣二醇R=CH3,R1=H,n=6

〔10〕-姜辣醇n=8 〔4〕-姜辣二醇二乙酸酯R=H,R1=COCH3,n=2

〔6〕-姜基姜辣二醇二酸酯R=H,R1=COCH3,n=4

〔12〕-姜辣醇n=10 〔6〕-甲基姜辣二醇二乙酸酯R=CH3,R1=COCH3,n=4

注:方括号内的数字表示分解后产生醛的碳原子数。

参考文献 [1]CA 1964;61∶6047c [2]CA 1972;76∶139120b [3]药学杂志(日) 1973;93∶318 [4]CA 1969;71∶60920a,1971;75∶25220h 〔5〕药学杂志(日) 1965∶85∶845

【药理】:

❶ 对胃溃疡的抑制作用 以干姜、炮姜水煎液4.5g/kg给大鼠ig观察对4种实验性溃疡(应激性溃疡、醋酸诱发溃疡、幽门结扎型溃疡、消炎痛型溃疡)模型的影响。

结果炮姜对前3种均呈明显抑制倾向,而干姜无此作用[1]。

❷ 对内分泌腺的影响 干姜ig4.0g/kg每天1次,连续7d,能使幼年小鼠胸腺发生明显萎缩,仅为空白对照组的50.7%(P<0.01);干姜20/kg,ig能显著降低大鼠肾上腺中维生素C含量,仅为1%吐温-80溶媒对照组的60.75%(P<0.001);10%干姜挥发油及20%干姜酚酸性部位ig2.0ml/100g体重均能显著降低肾上腺中维生素C的含量(P<0.01);干姜及其提取物还有促进肾上腺皮质功能的作用[2]。

❸ 抗凝血作用 干姜水提物10~20g/kg或干姜挥发油0.75~1,5ml/kg ig均使大鼠实验性血栓形成延迟,与对照组相比有显著差异,表明其有预防血栓形成作用。在凝血功能试验中干姜挥发油0.75~1.5ml/kgig对白陶土部分凝血活酶时间(KPTT)明显延长(P<0.01)。用体外比浊法测定对血小板聚集功能影响,结果为不同剂量的干姜水提物对阈浓度ADP、胶原诱导的血小板聚集有明显的抑制作用,并存在剂量依赖关系13]。

❹ 对缺氧与中毒的对抗作用 干姜醚提物3.0ml/kg ig可减慢整体小鼠的耗氧速度,延长常压密闭缺氧小鼠的存活时间,还显著延长断头小鼠张口动作持续时程。干姜醚提物1.5ml/kg或3.0ml/kg ig均能显著延长氰化钾中毒小鼠的存活时间,而对亚硝酸钠中毒小鼠存活时间仅有延长倾向[4]。

毒性 炮姜水煎液对小鼠ig,观察1wk,其LD50为170.6±1.1g/kg。

而干姜水煎液250g/kg以上给小鼠ig,观察1wk未见死亡[1]。干姜醚提物小鼠ig观察7d,LD50为16.3±20ml/kg,干姜水提物120g生药%ig,在20只小鼠中观察7d无1只动物死亡[4]。

参考文献 [1]中国中药杂志 1990;15(5)∶22 [2]陕西新医药 1984;13(5)∶53 [3]中国中药杂志 1991;16(2)∶112 [4]中国中药杂志 1991;16(3)∶170

。【药性】:性味 辛,热。

❶ 《本经》:“辛,温。”

❷ 《别录》:“大热。”

❸ 《药性论》:“苦、辛。”

❹ 《新华本草纲要》:“辛,热。”

归经 入脾、胃、肾、心、肺经。 ❶ 《本草经解》:“入肝、肺、肾经。”

❷ 《得配本草》:“干姜,入手少阴、足太阴经气分;炮姜,入足太阴经血分。”

功效 温中散寒,回阳,通脉,燥湿消痰。

主治 胃腹冷痛,虚寒吐泻,肢冷脉微,痰饮咳喘。 ❶ 《本经》:“主胸满咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下痢。生者尤良。”

❷ 《别录》:“治寒冷腹痛,中恶,霍乱,胀满,风邪诸毒,皮肤间结气,止唾血。”

❸ 《药性论》:“治腰肾中疼冷,冷气,破血,去风,通四肢关节,开五脏六腑,去风毒冷痹,夜多小便。治嗽,主温中,霍乱不止,腹痛,消胀满冷痢,治血闭。病人虚而冷,宜加用之。”

❹ 《唐本草》:“治风,下气,止血,宣诸络脉,微汗。”

❺ 《日华子本草》:“消痰下气,治转筋吐泻,腹藏冷,反胃干呕,瘀血,扑损,止鼻洪,解冷热毒,开胃,消宿食。”

❻ 《医学启源》:“通心气,助阳,去脏腑沉寒,发诸经之寒气,治感寒腹痛。”

❼ 《医学入门》:“炮姜,温脾胃,治里寒水泄,下痢肠癖,久疟,霍乱,心腹冷痛胀满,止鼻衄,唾血,血痢,崩漏。”

❽ 《药品化义》:“炮姜,退虚热。”

❾ 《长沙药解》:“燥湿温中,行郁降浊,下逆,平咳嗽,提脱陷,止滑泄。”

❿ 《中药大辞典》:“湿中逐寒,回阳通脉。治心腹冷痛,吐泻,肢冷脉微,寒饮喘咳,风寒湿痹,阳虚吐、衄、下血。”

用法用量 内服:煎汤,1.5~4.5g。

使用注意 阴虚内热、血热妄行者忌服。孕妇慎服。

。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配人参,治脾胃虚寒,脘腹冷痛,食少便溏。

❷ 配附子,治脾肾阳衰,肢冷脉微,心腹腰背冷痛及下焦寒湿痼冷。

❸ 配半夏,治寒饮咳嗽,痰涎清稀,并治妊娠反应的呕吐。

❹ 配五味子,治痰饮伏肺,久咳气喘。

❺ 配炙甘草,治头目旋晕吐逆。

❻ 配吴茱萸,治胃气虚冷,不能饮食,食即吐酸水,或呕吐不止。

❼ 配黄连,治胃中寒热不和,食入即吐。

❽ 配大黄,治冷积便秘,脐腹疼痛,手足不温。

❾ 配高良姜,治脘腹冷痛,吐冷涎沫及脾寒疟疾。

❿ 配白术,治腰背冷痛,腹部沉重,起立艰难和脾阳不足,腹痛便泻。 ⑾配当归、川芎,治产后恶露不尽,血块多,腹中疠痛。

方选和验方 ❶ 干姜附子汤(《伤寒论》):“治伤寒下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕不渴,无表证,脉沉微,身无大热:干姜30g,附子1枚(生用,去皮,切片),水煎顿服。

❷ 干姜人参半夏丸(《金匮要略》)治妊娠呕吐不止:干姜、人参各30g,半夏60g。

为细末,生姜汁调糊为丸,梧桐子大,每服10丸,米汤送下,日3服。

❸ 通脉四逆汤(《伤寒论》)治少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或利止,脉不出:甘草6g(炙).附子大者1枚(生用,去皮,破8片),干姜9g。上3味,水煎取汁,分温再服,其脉即出者愈。

❹ 干姜丸(《千金翼方》)治妇人瘕结,胁肋下疾:干姜45g,川芎、芍药各60g,前胡、茯苓、干地黄各30g,人参、当归各90g,杏仁、朴硝、川椒、蛴螬、虻虫、水蛭、 虫各15g。

虫各15g。

研末,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服3~10丸,食前服,开水下。

❺ 姜附固冲汤(《中药大全》)治妇人虚寒崩漏,子宫出血(病程较长,血出瘀黑成块,脉象沉迟者适用):干姜、熟附片各6g,白术、黄芪、生龙骨、生牡蛎各12g,山茱萸15g,茜草、陈棕炭各9g。水煎服。

❻ 甘草干姜汤(江苏中医杂志1985;(6))治胃脘痛:干姜12g,炙甘草6g,煅乌贼骨12g,法半夏10g,陈皮5g,采六曲12g。水煎服。

❼ 甘草干姜汤(江苏中医杂志1985;(6)治痰饮咳喘:干姜12g,细辛3g,炙苏子、款冬花、法半夏各10g,甘草5g。

煎汤服。

❽ 《疮疡证治》:“治阴证疮疡早期:干姜、草乌各90g,赤芍、制南星、白芷各30g,肉桂15g。研末以蜂蜜或植物油调敷疮上。”

单方应用 ❶ 《补缺肘后方》:“治卒心痛:干姜末,温酒服9g,须臾,6~7服,瘥。”

❷ 《千金方》:“治中寒水泻:干姜(炮)研末,饮服6g。”

❸ 《上海常用中草药》:“治腹部冷痛,腹泻:干姜(焙)研细末,米汤调服1.5g。”

❹ 《传信适用方》:“治头目旋晕吐逆:川干姜(炮)60g,甘草(炙赤色)30g。上2味,为粗末。

每服12~15g,用水400ml,煎至8分,食前热服。”

❺ 《外台秘要》:“治脾寒疟疾:干姜、高良姜等份,为末。每服3g,水200ml,煎至7分服。”

❻ 《补缺肘后方》:“治寒痢青色:干姜切豆大,每米饮服6~7枚,日3夜1。”

❼ 《千金方》:“治吐血不止:干姜为末,童子小便调服3g。”

❽ 《十便良方》:“治脾胃虚弱、饮食减少、易伤难化,无力、肌瘦:干姜(频研)120g,以白饧切块,水浴过,入铁铫溶化,和丸梧子大,每空心米饮下30g。”

❾ 《姚僧坦方》:“治冷气咳嗽结胀者:干姜末,热酒调服1.5g,或饧糖丸噙。”

❿ 《姚氏集验方》:“治血痢不止:干姜烧黑存性,放冷为末。每服3g,米饮下。

” ⑾《普济方》;“治暴赤眼:白姜末,水调,贴脚心。” ⑿《诸证辨疑》:“痈疽初起:干姜30g,炒紫研末,醋调敷四周,留头自愈。” ⒀《常见病验方研究参考资料》:“治急性胃肠炎:黄连、干姜各3g,水煎服。” ⒁《常见病验方研究参考资料》:“治绕脐痛,手不可近,身厥冷:干姜(炮)、麦芽各9g,花椒50粒。水煎服。” ⒂《常见病验方研究参考资料》:“治寒喘:干姜6g,五味子3g,细辛2.4g,炙甘草3g。水煎服,1日2次。

” ⒃《常见病验方研究参考资料》:“治血崩:干姜炭9g,研末。将姜炭末冲黄酒服。

”

。【医药家论述】:❶ 张元素:“干姜气薄味厚,半沉半浮,可升可降,阳中之阴也。又曰大辛大热,阳中之阳。其用有四:通心助阳,-也;去脏腑沉寒痼冷,二也;发诸经之寒气,三也;治感寒腹痛,四也。肾中无阳,脉气欲绝,黑附子引,水煎服之,名姜附汤。亦治中焦寒邪,寒淫所胜,以辛散之也。

又能补下焦,故四逆汤用之。干姜本辛,炮之稍苦,故止而不移,所以能治里寒,非若附子行而不止也,理中汤用之者,以其回阳也。

”

❷ 李杲:“干姜生辛炮苦,阳也,生则逐寒邪而发表,炮则除胃冷而守中,多用则耗散元气,辛以散之,是壮火食气故也,须以生甘草缓之。辛热以散里寒。同五味子用以温肺,同人参用以温胃也。”

❸ 王好古:“干姜心脾二经气分药也,故补心气不足。或言干姜辛热而言补脾,今理中汤用之。言泄不言补,何也?盖辛热燥湿,泄脾中寒湿邪气,非泄正气也。

又云服干姜以治中者,必僭上,不可不知。”

❹ 朱震亨:“干姜入肺中利肺气,入肾中燥下湿,入肝经引血药生血,同补阴药亦能引血药入气分生血,故血虚发热、产后大热者用之。止唾血、痢血,须炒黑用之。

有血脱色白而夭不泽,脉濡者,此大寒也,宜干姜之辛温以益血,大热以温经。

”

❺ 李时珍《纲目》:“干姜能引血药入血分、气药入气分。又能去恶养新,有阳生阴长之意,故血虚者用之。凡人吐血、衄血、下血,有阴无阳者,亦宜用之,乃热因热用,从治之法也。”

❻ 缪希雍《本草经疏》:“其言止血者,盖血虚则发热,热则血妄行,干姜炒黑,能引诸补血药入阴分,血得补由阴生而热退,血不妄行矣。”

❼ 张景岳《本草正》:“下元虚冷,而为腹疼泻痢,专宜温补者,当以干姜炒黄用之。若产后虚热,虚火盛而唾血,痢血者,炒焦用之。若炒至黑炭,已失姜性矣。其亦用以止血者,用其黑涩之性已耳。

若阴盛格阳、火不归元及阳虚不能摄血,而为吐血、衄血、下血者,但宜炒熟留性用之,最为止血之要药。”

❽ 贾九如《药品化义》:“干姜干久,体质收束,气则走泄,味则含蓄,比生姜辛热过之,所以止而不行,专散里寒。……生姜主散,干姜主守,一物大相迥别。”

❾ 黄宫绣《本草求真》:“干姜大热无毒,守而不走,凡胃中虚冷,元阳欲绝,合以附子同投,则能回阳立效,故书有附子无姜不热之句,仲景四逆、白通、姜附汤皆用之。”

- 侯帽是什么意思

- 侯幾是什么意思

- 侯度是什么意思

- 侯庭督是什么意思

- 侯庵是什么意思

- 侯庶子是什么意思

- 侯康乙奇石馆是什么意思

- 侯延广是什么意思

- 侯延权是什么意思

- 侯廷椿是什么意思

- 侯廷楷是什么意思

- 侯建是什么意思

- 侯建國是什么意思

- 侯建新是什么意思

- 侯开国是什么意思

- 侯弓是什么意思

- 侯引是什么意思

- 侯彧華是什么意思

- 侯彩凤是什么意思

- 侯彭老是什么意思

- 侯彭老以词得赦是什么意思

- 侯德封是什么意思

- 侯德榜是什么意思

- 侯德榜故居是什么意思

- 侯忠节公全集是什么意思

- 侯思孟是什么意思

- 侯思止是什么意思

- 侯思止的人物故事|评价|小传,侯思止的事迹|史鉴是什么意思

- 侯思止诬人得官案是什么意思

- 侯恂是什么意思

- 侯恂家班是什么意思

- 侯恕是什么意思

- 侯恺是什么意思

- 侯悌云是什么意思

- 侯憩仙是什么意思

- 侯懋功是什么意思

- 侯成是什么意思

- 侯我是什么意思

- 侯承恩是什么意思

- 侯抖抖是什么意思

- 侯拔仑是什么意思

- 侯挚是什么意思

- 侯振亚是什么意思

- 侯振挺是什么意思

- 侯掌亭是什么意思

- 侯政是什么意思

- 侯敏之妻是什么意思

- 侯敏泽是什么意思

- 侯敞是什么意思

- 侯文学是什么意思

- 侯文曜是什么意思

- 侯文蔚是什么意思

- 侯方城是什么意思

- 侯方域是什么意思

- 侯方域《李姬传》是什么意思

- 侯方域《马伶传》是什么意思

- 侯方域文是什么意思

- 侯昌业上疏忤旨案是什么意思

- 侯明指头是什么意思

- 侯星是什么意思