(一)渔政管理

是国家通过渔业立法和执法手段对渔业生产关系不断进行合理调节的一门管理科学。其中心任务:是使渔业经济活动纳入法制轨道,保证国家渔业法规的贯彻执行,合理利用、保护和增殖水产资源; 对内维护渔业生产的正常秩序和渔业水域生态环境;对外代表国家保护我国的渔业权益。其根本目的:是通过对渔业生产过程进行一系列科学的管理,使其符合自然规律,达到保护和合理利用水产资源,保证渔业生产稳定、持续地向前发展。

1979年, 国务院公布了《水产资源繁殖保护条例》,决定在全国范围设立渔政管理机构,负责贯彻执行国家渔业法规;1985年又颁布了新中国成立以来第一部《中华人民共和国渔业法》,开创了我国“以法兴渔,以法治渔”的新时期。福建省于1979年底设立了省渔政管理处,组建中国渔政福建船队,隶属于省水产厅。针对当时近海捕捞强度大大超过渔业资源的再生能力,造成近海渔业资源严重衰竭的突出矛盾,首先在沿海28个地(市)县和闽东、闽中、闽南三个渔场设立渔政管理站。随着形势发展的需要,1983年撤销了3个渔场渔政站,增加宁德、福州、泉州、漳州和省直属5个分队,以加强地市渔政管理力量。随着增养殖业的发展, 又加强对淡水水域和增养区的渔政管理。自1985年开始, 内陆地、县和部分乡镇、重要水域皆相继设立了渔政管理站。至1995年,全省各地、市、县均已组建完成。同时,还建立了几十个乡镇或重要水域渔政管理站, 初步形成省、地 (市)、县 (区)、乡(镇)四级渔政管理网络。全省共有渔政人员1200多人, 拥有大小渔政船艇50多艘(2000总吨位、总功率8085千瓦),执法车辆90余部,并在重点地区设立了渔业水域环境监测站。

与此同时, 福建加强了地方性渔业立法工作, 10多年来先后制定颁布的地方性渔业法规、规章共7部,制定渔业行政管理规范性文件近30件,形成了门类比较齐全、便于操作, 具有本省地方特色的渔业法规体系。

福建省从事渔政管理时期虽短, 但已取得一定的成效。管理的水域,从海洋扩大到内陆;保护资源,从公有性扩大到地方性、区域性渔业资源,从自然资源扩大到增养殖资源; 维护生产秩序从集中渔场扩大到分散的淡水水域。渔政管理对促进水产业健康发展起了重要作用。10多年来,全省渔政管理主要开展了如下几个方面工作:

(1)建立健全渔业捕捞许可证管理制度。根据《渔业法实施细则》和《渔业捕捞许可证管理办法》规定,凡从事捕捞生产的单位和个人必须向县以上渔政部门提出申请,经审查合格发给捕捞许可证方可生产,严禁无证捕捞。渔业捕捞许可证制度的建立和实施,可以做到有组织、有计划、科学地合理利用渔业资源和发展渔业生产。同时,还建立了渔船建造审批制度,严禁无证造船, 控制捕捞强度。

(2)建立健全各类禁渔期、禁渔区、保护区管理制度。15年来,福建相继建立实施了底拖网禁渔区线,定置网禁渔区,官井洋大黄鱼资源保护区,东吾洋和厦门海域对虾资源保护区,长乐漳港海蚌资源保护区,光泽西溪甲鱼资源保护区,武夷山娃娃鱼资源保护区等10多种处重要禁渔区。规定在一定时期严禁在禁渔区和保护区内从事捕捞生产,达到了保护渔业资源的目的。

(3)建立健全重要水生动物苗种亲体管理制度。重要水生动物苗种亲体是发展名特优水产养殖业的物质基础,尤其是目前人工育苗尚未成功的鳗苗品种更是重点的保护对象。为此,福建省从1985年开始对鳗苗、毛蟹苗、对虾亲体等水产养殖的苗种亲体,实行捕捞、收购和运输等环节的许可证管理制度,严禁无证捕捞、收购和运输。

(4)开展渔业资源增殖放流管理工作。根据《渔业法》和《渔业资源增殖保护费征收使用办法》,福建从1986年开始对从事渔业生产的单位和个人征收渔业资源增殖保护费,并遵循“取之于渔,用之于渔”的原则,将征收的资源费大部分用于增殖放流。近年来,福建省分别在官井洋、东吾洋、罗源湾、泉州湾、东山湾等海域和闽江、九龙江、赛江等江河开展了大规模的对虾、毛蟹、大黄鱼、罗非鱼等品种的放流增殖。其中,1988—1990年共投资600多万元在三都湾放流对虾17亿尾,回捕1 900多吨,产值1 900多万元。几年来,全省放流毛蟹苗3亿多只,毛蟹已遍布全省三大江、28个县的江河水域;此外,还放流“四大家鱼”等5 000多万尾,收到了良好的经济、社会和生态效益。

(5)开展渔业水域环境监测管理工作。1989年以来,福建渔业环境监测站先后承担了集美牡蛎死亡、漳州珍珠死亡、福清赤潮灾害、厦门玻璃厂重油泄漏事故等重大渔业水域污染事件的调查处理任务。几年来,全省共查处污染死鱼事件40多起,收取资源赔偿费60多万元。1995年,还完成了全省《渔业环境质量报告书》,湄洲湾、东山湾渔业水质监测课题,以及定置作业渔获物调查、底拖网作业的资源调查等任务。

(6)查处各种渔业违法行为。全省各级渔政部门每年查处的各类违法违规渔业案件达2 000起左右,尤其是对严重破坏渔业资源,危及他人生命财产安全,扰乱渔业生产秩序的电、炸、毒鱼等违法犯罪活动进行了严厉打击。近两年来,全省共查处电、炸、毒鱼案件近2000起,罚没款达200万元,有效地维护了渔业生产秩序和渔业生产者的合法权益。

(一)渔政管理

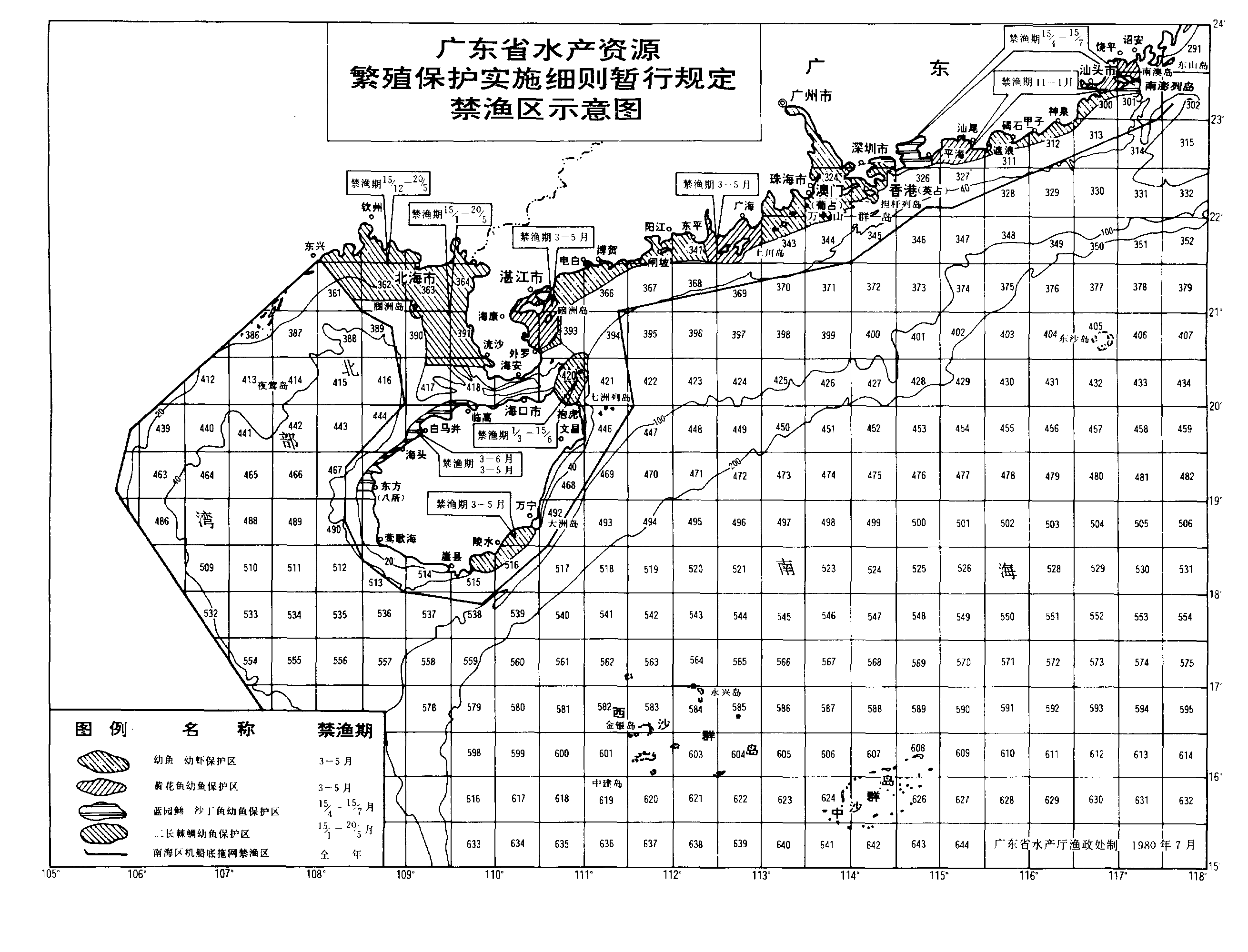

为保护水产资源,广东从50年代起开始渔政管理。1957年在西江、高要县开展亲鱼的保护,1957年制定了禁止敲罟作业和使用鱼炮炸鱼的规定。在“文化大革命”中渔政管理被取消,到70年代逐渐恢复管理。1980年省水产局设立了渔政处,各市先后设立了20个渔政管理中心站和82个分站(其中沿海45个、内陆37个),46个县属分站(主要分布在沿海)。共有渔政监督管理人员652人,渔政船43艘。为实行依法治渔,依法兴渔,1979年根据国务院颁布的《水产资源繁殖保护条例》,制定了《广东省水产资源繁殖保护实施细则暂行规定》,划定了12个幼鱼幼虾保护区,规定了禁渔区、休渔期,禁止、限制和淘汰各种破坏渔业资源的渔具、渔法。1980年5月,经国务院批准划定了《南海区机动渔船底拖网禁渔区线》,限制88. 26千瓦以上底拖网渔船和73. 5千瓦以上的拖虾船进入线内生产。划定了珠江口、崖门口梅童鱼禁渔区,大亚湾水产资源自然保护区,海康白蝶贝保护区,港口海龟资源保护区等。1981年建立捕捞许可证制度,实行凭证捕鱼。对采捕鱼虾亲体和种苗实行了三证管理(凭证捕捞,凭证收购,凭证运输)。1992年全省实行凭证捕鱼的渔船达83%,有效地控制了沿岸、近海渔场的捕捞强度,同时限制和淘汰了破坏渔业资源的定置作业,取缔了严重破坏渔业资源的炸、电、毒鱼及滩边罟等作业。(见广东省水产资源繁殖保护实施细则暂行规定禁渔区示意图)

开展人工资源增殖。1988年省水产局成立了水产资源增殖总站,在全省建立了8个人工增殖放流种苗基地。1980年首先在新会市、潮阳县进行江河人工增殖放流,1992年发展到42个市、县水面,扩大到22万公顷,占全省可增殖放流面积的70%。12年来共投放各种鱼苗4.9亿尾,中华绒毛蟹苗600万只,罗氏召虾苗50多万尾,合计投入量744. 55万元。现在江河渔业资源逐渐优化,增殖水域的渔获中60%是增殖放流的优质鱼类。在海洋增殖方面,重点发展对虾放流,到1991年投入资金620万元,放流虾苗1 013亿尾,回捕率达5%以上。同时先后在深圳、南澳、惠阳、电白、湛江等市县投放人工鱼巢礁4 543个,改善了水域鱼类资源生态环境。

表4-5-7 南海区机动渔船底拖网禁渔区线(十七个基点的位置)

| 基点编号 | 东 经 | 北 纬 | 基点编号 | 东 经 | 北 纬 |

| 第一基点 第二基点 第三基点 第四基点 第五基点 第六基点 第七基点 第八基点 第九基点 | 117°40′ 117°25′ 115°10′ 114°50′ 114°00′ 111°20′ 111°35′ 110°40′ 109°50′ | 23°10′ 23°00′ 22°05′ 22°05′ 21°30′ 21°00′ 20°00′ 18°30′ 17°50′ | 第十基点 第十一基点 第十二基点 第十三基点 第十四基点 第十五基点 第十六基点 第十七基点 | 109°00′ 108°30′ 108°20′ 108°20′ 109°00′ 108°50′ 108°30′ 108°04′ | 18°00′ 18°20′ 18°45′ 19°20′ 20°00′ 20°50′ 21°00′ 21°31′ |

广东省水产资源繁殖保护实施细则暂行规定禁渔区示意图

表4-5-8 广东广西规定的禁渔区和禁渔期

| 禁渔区线内海域休渔期 | 广东6—8月 |

| 广西6—7月 |

为了发展资源增殖事业,本省从1988年起在全省增殖区征收渔业资源保护费,有力地推动人工增殖资源工作。

开展渔业水质监察工作。1986年省水产局成立渔业水质监察站,并先后在珠江口,大亚湾等重点渔业水域和肇庆、韶关、梅县、茂南等内陆重点市、县(区),设置了渔业水质监察点,对渔业水域进行了水质监察,监督排放污水情况,处理污染水产资源事件。

(一)渔政管理

新中国成立前,广西没有专门渔政管理机构。清朝初年沿袭明代的桂林河泊所大使,主要掌征鱼税。民国时期,1938年2月,省农业管理处成立,渔政管理归口该处兼管。新中国成立后,为保护水产资源,1950年广西省人民政府设立农林厅,渔政业务归由该厅生产科负责。1951年广西各级人民政府及其渔业行政主管部门取缔了一些严重损害渔业资源的作业;组织科技人员开展了海洋和淡水渔业资源的调查; 根据渔业资源量合理安排渔业生产。

1958—1965年,广西渔政管理仅存淡水部分。1965年6月30日,原广东省钦廉专区复划归广西,成立钦州专区,渔政管理又增加了海洋部分。渔政业务仍由水产部门的生产科负责,主要工作是开展渔船丈量登记、编订船号、签发渔船证件和渔船安全管理等。但在这一时期,由于“大跃进”的影响,在渔业指挥上存在极大的盲目性,致使捕捞生产布局和结构失调,渔船管理失控,渔业生态环境遭受严重破坏,水产机构或并或辙,渔政管理没有得到应有的重视。

1974年2月14日,根据国务院、中央军委《关于成立海上安全指挥部的通知》,成立了广西钦州渔业指挥部,主要负责维护海上渔业生产秩序、渔场管理、渔业资源保护、渔业安全及海上救助等。1979年4月,南海区渔业指挥部成立“南海区渔政船队北海渔政分队”,钦州渔业指挥部的两艘快艇编为中国渔政01、02号,正式执行海上渔政监督管理任务。1980年4月26日,广西壮族自治区水产局成立了渔政处,主管全自治区渔政管理工作。同年下半年,北海、合浦、钦州、防城等沿海县、市相继成立了渔政监督管理站。同年,南海区渔政船队北海渔政分队改为广西壮族自治区水产局北海渔政船队。至此,海洋渔业的监督管理得到了进一步加强。但内陆地区仍是空白,致使淡水渔业生产秩序混乱,电、炸、毒鱼不断发生,渔业资源遭受严重破坏,渔业生产者的合法权益得不到保障。对此,1986年8月26日,自治区人民政府批复同意自治区水产局关于设置内陆地区及防城港区渔政管理机构的意见。从此,内陆重点渔业县、市,大中型水库及防城港区才陆续建立了渔政监督管理站。一些因条件所限、暂不设站的县、市也配备了1—2名专职渔政检查员。同时,为适应管理工作的需要,各级渔政监督管理站还相继配置了渔政车、渔政船、通讯设备及其他取证工具。至1993年底止,全自治区共建立各级渔政监督管理站66个,渔政监督管理人员500人,拥有渔政车20辆,摩托车6辆,渔政船艇39艘、3 664马力;单边带电台15部,手持式对讲机26部,中转台3台和一批照相机、录音机等设备,初步形成了一个上下联通、指挥统一的渔政管理网络。

为加强渔业资源保护,确保渔业生产秩序,根据1979年2月国务院颁布的《水产资源繁殖保护条例》,自治区人民政府分别于1980年4月26日和1983年12月19日先后发布了《广西壮族自治区海洋水产资源繁殖保护实施细则暂行规定》和《广西壮族自治区淡水水产资源繁殖保护暂行规定》。1986年《中华人民共和国渔业法》及其《实施细则》颁布后,1989年9月16日,自治区七届人大常委会又制定通过了《广西壮族自治区渔业管理实施办法》,并于1990年1月1日施行。此外,从自治区到各地、市、县还根据各地渔政管理的实际,先后制定和发布了一系列渔业法律、法规,主要有:

(1) 渔船审批制度。主要针对近海捕捞能力大大超过资源再生能力的矛盾,为控制渔船盲目发展,保护和合理利用资源,自治区水产局制定了渔船审批制度,规定凡新建、改造、购买600马力以下的机动渔船,必须经自治区水产局渔政处批准; 引进海船必须经国家渔业行政主管部门及国家进出口管理委员会批准,并报当地公安、边防机关备案。1993年根据渔政管理的需要,又将60马力以下的机动渔船建造、更新、购买审批权下放到县以上渔政监督管理部门。

(2) 渔业捕捞许可制度。为了加强对捕捞生产的管理,自治区水产局于1989年5月1日制定了《广西渔业捕捞许可证管理的具体规定》,规定“在自治区管辖的水域内,凡从事捕捞生产的单位和个人,必须向县以上渔业行政主管部门提出申请,取得渔业捕捞许可证后,方可进行捕捞作业”。

(3)禁渔区、禁渔期制度。为了保护和增殖渔业资源,国务院、中央军委于1980年5月6日批转了原国家水产总局划定的南海区机动渔船底拖网禁渔区线,七个基点由西向东依次为 (东经108°04′,北纬21°21′)、(东经108°30′,北纬21°00′)、(东经108°50′,北纬20°50′)、(东经109°00′,北纬20°00′)、(东经108°20′,北纬19°20′)、(东经108°20′,北纬18°45′)、(东经108°30′,北纬18°20′)。为了保护北部湾二长棘鲷资源以及幼虾资源,《广西壮族自治区渔业管理实施办法》第三十九条明确规定,北部湾涠洲岛北端北纬21°05′以北海域,边接涠洲岛南至广东省海康县流沙港以西20米水深以内的海域,为二长棘鲷幼鱼和幼虾保护区。禁渔期为:北半部(涠洲岛北端起)12月16日至翌年6月30日,南半部(涠洲岛南端起)1月15日至6月30日。在此期间,禁止底拖网作业渔船和拖虾渔船进入生产。北纬21°05′以北(涠洲岛北端起)水域,12月16日至翌年8月9日为捕虾禁捕期,使用70马力以上机动底拖虾船在此水域捕虾的,须经自治区渔政监督管理机构批准;363渔区的1、2、3小区红虾禁捕期为5月21日至翌年3月14日,开捕期拖捕红虾的,仅限于夜间进行。

(4) 征收渔业资源增殖保护费制度。制定《广西壮族自治区海洋渔业资源增殖保护费征收使用的暂行规定》和《广西壮族自治区内陆水域渔业资源增殖保护费征收使用暂行规定》,规定“凡在自治区管辖的范围内从事内陆水域、近海捕捞渔业的单位和个人,均须缴纳渔业资源增殖保护费”。

(5)渔政人员审批制度。规定各级渔政监督管理机构配备的渔政检查员,必须经县、地(市)渔业行使主管部门审核后,报自治区水产局渔政处批准,并发给“渔政检查员证”。据统计,从1978—1993年底,全自治区共发放(换发)捕捞许可证4.20万本;检查渔船6.33万艘/次;处理无证捕捞、电鱼、炸鱼、毒鱼等违规事件2.65万宗;处理渔业纠纷案件76宗;征收渔业资源增殖费690.938万元,向江河、海洋投放鱼、虾苗1.5亿尾,增殖了资源。

- 来回来去是什么意思

- 来回游逛是什么意思

- 来回白跑是什么意思

- 来回盆是什么意思

- 来回盘旋是什么意思

- 来回票是什么意思

- 来回程租船是什么意思

- 来回缝是什么意思

- 来回账是什么意思

- 来回走动是什么意思

- 来回趟是什么意思

- 来回踱步是什么意思

- 来回重复是什么意思

- 来回驰骋是什么意思

- 来回鼓捣是什么意思

- 来因是什么意思

- 来因去果是什么意思

- 来因去果后果前因是什么意思

- 来园是什么意思

- 来图加工是什么意思

- 来土之争是什么意思

- 来在是什么意思

- 来在花树下,必是采花人是什么意思

- 来地是什么意思

- 来垫子是什么意思

- 来埭是什么意思

- 来塌是什么意思

- 来增祥是什么意思

- 来墨夺扒是什么意思

- 来墨尔根和巨人是什么意思

- 来处是什么意思

- 来处不易是什么意思

- 来复是什么意思

- 来复丹是什么意思

- 来复堂是什么意思

- 来复堂集是什么意思

- 来复斋词是什么意思

- 来复日是什么意思

- 来复枪是什么意思

- 来复汤是什么意思

- 来复线是什么意思

- 来复铭碑是什么意思

- 来大千是什么意思

- 来大彪是什么意思

- 来大玄是什么意思

- 来大蠢是什么意思

- 来天道了是什么意思

- 来太早,早不来是什么意思

- 来头是什么意思

- 来头不小是什么意思

- 来头人是什么意思

- 来头儿是什么意思

- 来头儿不小是什么意思

- 来头大是什么意思

- 来头子是什么意思

- 来头格式是什么意思

- 来头货是什么意思

- 来好息师是什么意思

- 来如春梦不多时,去似朝云无觅处。是什么意思

- 来如春梦几多时,去似朝云无觅处是什么意思