鱼类养殖史history of aquatic farming inancient China

中国是世界上养鱼最早的国家之 一,以池塘养鱼著称于世。唐代中叶以前,以养鲤鱼为主,唐末,开始饲养草鱼,成为中国养殖草鱼、青鱼、鲢、鳙这四种著名鱼类的起始。宋代以后,在鱼苗饲养和运输、鱼池建造、放养密度、搭配比例、分鱼、转塘、投饵、施肥、鱼病防治等方面,积累了丰富的经验,为中国近代养鱼业的发展奠定了巩固的基础。

中国养鱼历史悠久,有关养鱼的起始年代主要有两说: 一是始于殷末,依据是殷墟出土的甲骨卜辞有“贞其雨,在圃渔”,“在圃渔,十 一月”的记载,认为是指在园圃内捕捞所养的鱼。据此,中国养鱼始于公元前13世纪;另一种意见始于西周初年,《诗经·大雅·灵台》是一首记述周初文王建灵台的诗,诗中说到“王在灵沼,于牣鱼跃”,认为是中国人工养鱼的最早记载。据此,中国养鱼始于公元前11世纪。

到了战国时期,各地养鱼普遍展开。《孟子·万章上》说,有人将鲜活鱼送给郑国的子产,子产使管理池塘的小吏将鱼养在池塘里。常璩《华阳国志·蜀志》也说,秦惠文王二十七年(公元前311),张仪和张若筑成都城,利用筑城取土而成的池塘养鱼。这时的养鱼方法较为原始,只是将从天然水域捕得的鱼类,投置在封闭的池沼内,任其自然生长,至需要时捕取。

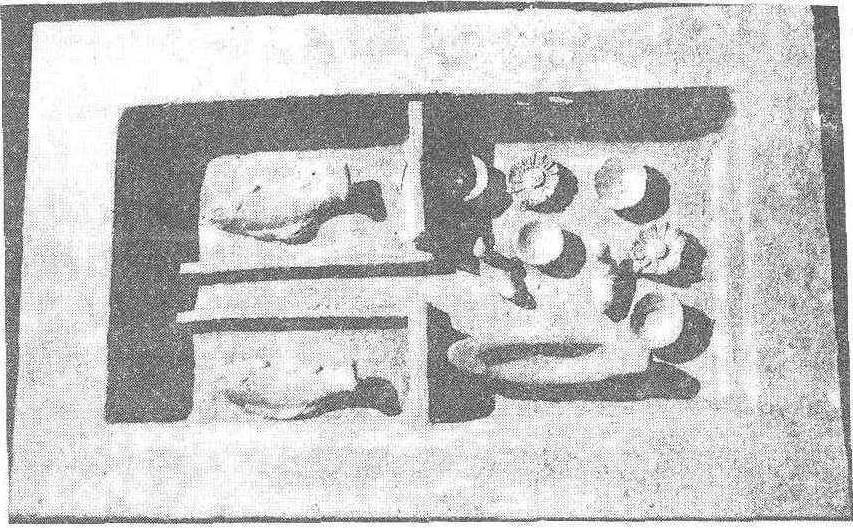

汉至隋唐时期主要以池塘养鲤为主。西汉开国后,经60余年的休生养息,奖励生产,社会经济有了较大的发展,至武帝初年,养鱼业开始进入繁荣时期。司马迁《史记·货殖列传》说,临水而居的人,以大池养鱼,一年有千石的产量,其收入与千户侯等同。主要养鱼区在水利工程发达、人口较多、社会繁富的关中、巴蜀、汉中等地,经营者有王室、豪强地主以及平民百姓。养殖对象从前代的不加选择,变成以鲤鱼为主。鲤鱼具有分布广、适应性强、生长快、肉味鲜美和在鱼池内互不吞食的特点。同时有着在池塘天然繁殖的习性,可以在人工控制条件下,促使亲鲤产卵、孵化,以获得养殖鱼苗。鱼池通常有数亩面积,池中深浅有异,以适应所养大小个体鲤鱼不同的生活习性。在养殖方式上,常与水生植物兼作,在鱼池内种上莲、芡,以增加经济收益并使鲤鱼获得食料来源(见图)。

湖泊养鱼也始于西汉。葛洪《西京杂记》说,汉武

四川成都天回山出土东汉陶鱼塘模型

帝在长安筑昆明池,用于训练水师和养鱼,所养之鱼,除供宗庙,陵墓祭祀用外,多余的在长安市上出售。到东汉,汉中地区开始稻田养鱼。当地农民利用夏季蓄水种稻期间,放养鱼类。另一种养殖方式是利用冬水田养鱼。这种冬水田靠雨季和冬季化雪贮水沤田,一年只种一季稻,田里长年蓄水,人们利用冬季休闲期间的蓄水养鱼。稍后,巴蜀地区也开始稻田养鱼。

在汉代养鱼业发达的基础上,出现了中国最早的养鱼著作《陶朱公养鱼经》。该书的成书年代有不同看法,有人认为是春秋末年越国政治家范蠡所作,一般认为约写成于西汉末年。原书已佚,从《齐民要术》中,得知其主要内容包括选鲤鱼为养殖对象、鱼池工程、选优良鱼种、自然产卵孵化、密养、轮捕等。

自三国至隋,变乱相承,养鱼业一度衰落,至唐代又趋兴盛。唐代仍以养鲤鱼为主,大多采取小规模池养方式。养殖技术主要继承汉代的,但这时已人工投喂饲料,以促进池鱼的快速生长。随养鲤业的发展,鱼苗的需求量增多,到唐代后期,岭南(今广东、广西等地)出现以培育鱼苗为业的人。段公路《北户录》说,这些人采集附著于草上的鲤鱼卵,于初春时将草浸于池塘内,旬日间都化成小鱼,在市上出售,称为鱼种。至昭宗时(889~904),岭南渔民更从西江中捕捞鱼苗,售予当地耕种山田的农户,进行饲养。刘恂《岭表录异》说,新州(今广东新兴县)、泷州(今广东罗定县)的农民,将荒地垦为田亩,等到下春雨田中积水时,就买草鱼苗投于田内,一两年后,鱼儿长大,将草根一并吃尽,便可开垦为田,从而取得鱼稻双丰收。

宋元明清时期主要饲养青鱼、草鱼、鲢和鳙,在养殖技术上有较大程度的提高,养殖区域也随时间在不断扩展。这是中国古代养鱼的鼎盛时期。

北宋年间,长江中游的养鱼业开始发展,九江、湖口渔民筑池塘养成鱼,一年的收入,多者几千缗,少者也有数万。到南宋,九江成为重要的鱼苗产区,每逢初夏,当地人都捕捞鱼苗出售,以此图利。贩运者将鱼苗远销至今福建、浙江等地,同时形成鱼苗存放、除野、运输、投饵及养殖等一系列较为成熟的经验。会稽(今浙江绍兴)、诸暨以南,大户人家都凿池养鱼。每年春天,购买九江鱼苗饲养,动辄上万。养鱼户这时将鳙、鲢、鲤、草鱼、青鱼等多种鱼苗,放养于同一鱼池内,出现最早的混养。宋代还开始饲养与培育中国特有的观赏鱼金鱼。随养鱼业的发展,这时开始进行鱼病防治。

明代主要养鱼区在长江三角洲和珠江三角洲,养殖技术更趋完善,在鱼池建造、鱼塘环境、防治泛塘、定时定点喂食等方面,有新的发展。养鱼池通常使用两或三个,以便于蓄水、解泛和卖鱼时去大留小。池底北面挖得深些,使鱼常聚于此,多受阳光,冬季可避寒。明代后期,珠江三角洲和长江三角洲还创造了桑基鱼塘和果基鱼塘,使稻、鱼、桑、蚕、猪、羊等构成良性循环的人工生态系统,从而提高了养鱼区的经济效益和生态效益。混养技术也有提高,在同一鱼池内,开始按一定比例放养各种养殖鱼类,以合理利用水体和经济利用饵料,有利于降低成本,提高产量,增加收益。

河道养鱼也始于明代。这种养殖方式的特点是将河道用竹箔拦起,放养鱼类,依靠水中天然食料使鱼类成长。嘉靖十五年(1536),三江闸建成,绍兴河道的水位差幅变小,为开展河道养鱼创造了条件。

港养也见于明代。黄省曾《种鱼经》说,松江(今属上海市)渔民在海边挖池养殖鲻鱼,仲春在潮水中捕体长寸余的幼鲻饲养,至秋天即长至尺余,腹背都很肥美。

清代养鱼以江苏、浙江两省最盛,其次是广东。江苏的养鱼区主要在苏州、无锡、昆山、镇江、南京等地。浙江养鱼以吴兴菱湖最著名,嘉兴、绍兴、萧山、诸暨、杭州、金华等地都是重要的养鱼区。广东的养鱼区主要在肇庆、南海、佛山。其他如江西、湖北、福建、湖南、四川、安徽、台湾等省,也有一定的养殖规模。养鱼技术主要承袭明代的,但在鱼苗饲养方面有一定发展。屈大均《广东新语·鳞语》说,西江渔民将捕得的鱼苗分类撇出,出现了最早的撇鱼法。在浙江吴兴菱湖,渔民利用害鱼苗对缺氧的忍耐力比养殖鱼苗小的特点,以降低水中含氧量的方法,将害鱼苗淘汰,创造了挤鱼法。

- turbulence是什么意思

- turbulent是什么意思

- turco是什么意思

- turcologist是什么意思

- turcoman是什么意思

- turcot综合征是什么意思

- turcs 突厥人是什么意思

- turdidae是什么意思

- turenne是什么意思

- turenne henri de 蒂雷纳是什么意思

- turenne,henri de是什么意思

- turf是什么意思

- turfan是什么意思

- turgenev,ivan是什么意思

- turgid是什么意思

- turgot是什么意思

- turgot anne robert jacques 杜尔哥是什么意思

- turgot,anne robert jacques是什么意思

- turin是什么意思

- turing是什么意思

- turing machine是什么意思

- turin 都灵是什么意思

- turin(或torino)是什么意思

- turishcheva,ludmilla是什么意思

- turivachakam是什么意思

- turiya是什么意思

- turiyam是什么意思

- turk是什么意思

- turkana,lake是什么意思

- turkestan是什么意思

- turkestan 突厥斯坦是什么意思

- turkey是什么意思

- turkey,republic of是什么意思

- turkic是什么意思

- turkic languages是什么意思

- turkis是什么意思

- turkish是什么意思

- turkish cat是什么意思

- turkistan(或turkestan)是什么意思

- turkman是什么意思

- turkmenistan是什么意思

- turkmen soviet socialist republic是什么意思

- turkmen(或turkoman)是什么意思

- turkmènes ou turcomans 土库曼人是什么意思

- turkménistan 土库曼斯坦是什么意思

- turkoman是什么意思

- turks是什么意思

- turks and caicos islands是什么意思

- turku是什么意思

- turku 图尔库,是什么意思

- turlygod:是什么意思

- turmaric是什么意思

- turmeric是什么意思

- turmeric ceremony是什么意思

- turmoil是什么意思

- turmoiled是什么意思

- turn是什么意思

- turnbull street:是什么意思

- turner insurrection是什么意思

- turner's综合征是什么意思