马铃薯mǎlíngshǔ

粮食作物,花白色或紫色。地下块茎也叫马铃薯,多为卵形或长圆形。通称土豆,某些地区也说洋芋、山药蛋等。

马铃薯mǎ líng shǔ

❶ 一年生草本植物。

❷ 这种植物的块茎。1879年黄遵宪《日本杂事诗》卷一:“过民家,有马铃薯,欲购之,给予值不受。”1889年傅云龙《游历日本图经》卷十一:“谷属: 稻、早稻、中稻、糯米……马铃薯、佛掌薯、胡麻。”1902年樋田保熙译《世界地理志》部首:“农产物之最要者,如米、小麦诸谷类,马铃薯豆类。”◇土豆、山药、山药豆、山药蛋、地蛋、洋山芋、洋芋艿、洋芋、薯、番薯、洋薯、黄薯、薯蓣、荷兰薯、和兰薯。

根茎类蔬菜

萝卜:菲 葖(葖子;雹葖) 芦菔 莱菔萝卜 土酥 地酥 温菘 拉萝 雹突 辣玉 紫花菘

蔓菁:尧 芥 须(须从) 菁(芜菁;芴菁) 葑(葑苁) 蓂青 芜根 甜冰 诸葛菜

茭瓜:茭(茭白;茭草;茭草菜) 苽(苽米) 菇(菇菜;菇笋;菇首;菇根;香菇) 蒋(蒋草)绿节 雕胡(雕胡米)

马铃薯:洋芋 土豆 土芋 土卵 黄独山药蛋

红薯:白薯 甘薯 红苕 山芋 地瓜

山药:薯蓣 薯舆 薯药 参薯 署预 藷芋 山蓣 储舆 山藷 王延 王杵 玉柱

藕:藕(~丝;~粉;莲~;红~) 雨草斑杖 光旁 玉节 玉玲珑 玲珑腕 省事三

嫩藕:雪藕

藠头:藠(藠子;藠头) 薤(薤白;白薤)

经霜的薤:霜薤

芋头:芋(芋艿;芋渠;芋魁;葱~) 莒蕖 土芝 蹲鸱

魔芋:蒟蒻

芥菜:芥(~丝;芥圪答) 盖菜 辣菜腊菜 劳耝

马铃薯potato;Irish potato

茄科(So-lanaceae)茄属中能形成地下块茎的栽培种,一年生草本植物。学名Solanum tuberosum L.,别名土豆、山药蛋、洋芋、地蛋、荷兰薯。普遍栽培的马铃薯种是S.tuberosum,它有两个亚种,即ssp. tuberosum和ssp.andigena,二者同为四倍体2n=4x=48。在南美洲栽培的还有7个种:S.stenotomum Juz.et Buk.(2n=2x=24); S.ajanhuiri Juz. et Buk. (2n=2x=24);S.goniocalyx Juz. et Buk. (2n=2x=24);S.phureja Juz. et Buk. (2n=2x=24);S juzepczukiiBuk. (2n=2x=36);S.chaucha Juz. et Buk.(2n=2x=36)和S.cuitilobum Juz. et Buk. (2n=5x=60)。每100克块茎含水分75~82克、淀粉17.5克,糖1.0克、粗蛋白2.0克,以及各种维生素。欧、美一些国家多用于主食,中国东北、西北及西南高山地区则粮菜兼用,华北及江淮流域多作蔬菜;也可作饲料和生产淀粉、葡萄糖、酒精等的原料。马铃薯分布遍及欧、亚、非、美、大洋洲,从50°S(阿根廷南部)到70°N (挪威)、从平原到海拔4 000米左右的南美高山和中国青藏高原均有栽培。

起源和传播 马铃薯起源于秘鲁和玻利维亚的安第斯山区,为印第安人驯化。据秘鲁利马发掘的材料证明马铃薯的栽培约有8000年的历史。马铃薯亚种ssp.andigena分布于南美洲,ssp.tuberosum最初在智利南部沿海栽培,哥仑布发现美洲大陆后才陆续传播到世界各地。1570年左右传入西班牙,1590年传入英格兰,经过两个世纪才遍布欧洲;1621年传入北美洲;17世纪末传到印度和日本,1650年传入中国。

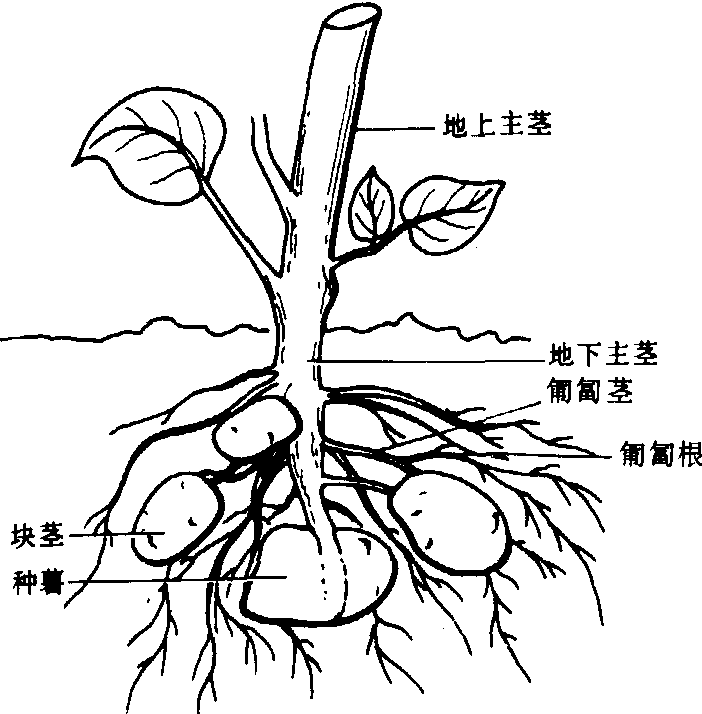

植物学性状 须根系。块茎发芽后,先从幼芽基部长出初生根,后在茎的叶节处抽出匍匐茎,发生3~5条匍匐根。初生根先呈水平方向扩展,约30厘米后转而向下,有的深达60~70厘米,形成马铃薯的主要吸收根群。匍匐根主要向水平方向伸长约20厘米。

地上茎为绿色或着生紫色斑点,横断面棱形,具波状或直形棱翅,称茎翼。茎端顶芽形成花芽,呈假二叉分支。茎上各叶腋均能发生侧枝。地下茎一般有6~8个节,节上叶退化成鳞片状,从叶腋抽生匍匐茎,在湿润黑暗条件下呈横向生长,见光时则转而向上形成枝条。匍匐茎尖端短缩膨大形成块茎。块茎上分布很多呈螺旋状排列的芽眼,靠匍匐茎的脐部周围芽眼分布较稀,顶部较密。顶部芽眼发芽势较强,长势旺,块茎表面分布很多皮孔,是气体交换的通道,初生叶为单叶,心脏形,后发生的叶为奇数羽状。叶柄基部着生托叶。叶在茎上按3/8的叶序互生,少数品种为2/5或5/13。伞形或聚伞形花序,花冠五角轮状,有白、淡红、紫红等色。球形或椭圆形浆果,种子细小、肾形。

种类和品种 由于马铃薯在亲缘种间进行杂交不困难,并可利用块茎进行无性繁殖,使遗传性保持稳定,因此马铃薯的品种实际上是杂交种。20世纪以来,由于广泛利用野生种(如S.demissum,2n=6x=72;S.stoloniferum 2n=4x=48等)与栽培种杂交,培育出来的新品种中多属杂交种。

马铃薯

马铃薯按皮色分有白皮、黄皮、红皮和紫皮等品种;按薯块颜色分为黄肉种和白肉种;按形状分为圆形、椭圆、长筒和卵形等品种。在栽培上常依块茎成熟期分为早熟、中熟和晚熟三种,从出苗至块茎成熟的天数分别为50~70天、80~90天、100天以上。按块茎休眠期的长短又可分为无休眠期、休眠期短(一个月左右)和休眠期长(三个月以上)三种。20世纪60年代前古老的农家品种因病毒病危害,退化严重,逐渐为新引进及新育成的品种所代替。主要优良品种有:早熟品种丰收白、克新4号、郑薯2号、白头翁等;中熟品种克新1号、米拉(Mira)、乌盟601、疫不加(Epoka)等;晚熟品种沙杂15号、克新3号、高原4号、虎头等。早熟品种主要分布在长江中、下游及华北平原地区,中、晚熟品种主要分布在东北、西北及西南山区。

生长发育和块茎形成 用种子繁殖,苗期长达70天以上,不但费工费时,而且后代性状严重分离,影响品质和产量。生产上都用块茎做种,苗期短、发棵快,结薯早、产量稳定。从块茎(种薯)萌芽至新生块茎收获,经发芽期、幼苗期、发棵期和结薯期。

发芽期 从块茎的幼芽萌动至出苗。完全通过休眠的种薯,发芽始温为4℃,适温12~18℃。适温下芽生长快而茁壮,芽眼根发生早、数量多。若种薯处于休眠状态,需人工打破休眠后才能发芽。种薯所含水分可供发芽需要,如土壤水分不足,影响出苗。土壤通气状况对发芽影响较大,土壤疏松,芽生长迅速;土壤板结,根系呼吸作用弱,吸水活动受阻,芽生长缓慢。发芽期一般春季为25~35天,秋季10~20天。

幼苗期 从出苗至主茎完成一个叶序或第8叶长成(即“团棵”),历时15~20天。此期除有茎叶及初生根生长外,还有匍匐茎和匍匐根发生,同时伴随匍匐茎尖端开始膨大,若温度较低、光照较强、氮肥充足、土壤湿度适宜(占土壤田间持水量的50~60%)和通气状况良好,则利于发棵壮棵;若温度较高,日照较长,则有利于茎叶生长和匍匐茎发生。

发棵期 从团棵至主茎顶叶展平,历时25~30天。早熟品种以第一花序开花、晚熟品种以第二花序开花为结束形态的标志,此期根系继续扩展,茎叶生长加快,块茎膨大至3厘米左右,其干重已达植株总干重的50%以上。因此发棵期是建立强大同化系统和转向块茎旺盛生长的重要时期。它是从发棵为中心转到以结薯为中心的转折阶段,匍匐茎顶芽停止生长,尖端变粗,块茎开始形成。但不是所有的匍匐茎都能形成块茎,20世纪60年代从环境因子方面研究发现:低温和短日照形成块茎多、产量高,高温和短日照不形成块茎。经体外施用激素或生长抑制剂等类物质发现,激素借助促进淀粉合成酶的活性和抑制淀粉水解酶的活性而刺激块茎形成,赤霉素的作用则相反,抑制块茎形成。在转折阶段,须处理好制造养分(根、茎、叶的同化作用)、消耗养分(新叶、新根的生长)和积累养分(块茎膨大)三者的相互关系。在生产中,若追肥过晚、氮肥过多,高温、多雨、光线弱、日照长等因素都会促使养分大量消耗于茎叶生长,甚至引起徒长,影响块茎膨大,推迟进入结薯期; 相反则会限制茎叶生长,早结薯、早熟而影响产量。因此,在转折阶段以前,应使植株处于温暖长日照条件,土壤水分保持在田间持水量的70~80%,以使发棵迅速,生长良好; 在转折阶段以后,应处于冷凉短日照条件之下,土壤水分逐渐减为田间持水量的60%,以利养分向块茎运输。

结薯期 从主茎顶叶展平到茎叶变黄。此期块茎迅速膨大。由于马铃薯是南美低纬度高山植物,所以冷凉短日照和昼夜温差大的条件有利于光合产物的积累和向块茎输送。光合产物积累最多的温度范围: 强光下为14~24.5℃,弱光下为13.5~19℃。光合强度在日长12小时比在日长19小时提高50%,糖分向块茎输送速度提高5倍,但输送量随夜温的增高而减少。块茎膨大需要充分和均匀的土壤水分,结薯前、中期土壤水分宜保持在田间持水量的80~85%,结薯后期逐渐降至50~60%,使块茎周皮老化以利收获和贮藏。结薯前期对缺水最敏感,可导致减产; 结薯期土壤水分供给不匀,温度时高时低,则引起块茎畸形生长。

块茎的休眠 块茎休眠是在其开始形成的同时发生; 收获后,在适合发芽的环境中仍保持不发芽的状态,称生理性休眠,即自然休眠。休眠期的长短,关系到块茎的耐藏性和播种后能否及时出苗。休眠的发生和解除原因很复杂,一般认为块茎成熟时,周皮细胞木栓化程度增加,阻碍氧气进入块茎造成缺氧而进入休眠; 也有人认为块茎中存在抑制发芽的物质脱落酸和促进发芽的赤霉类物质,块茎的休眠和发芽受控于这两种物质的平衡状态。处于休眠状态或尚未完全解除休眠的种薯,不经处理就用来播种,则出苗迟而不齐。生产上一般采用温光处理解除种薯休眠,即在播种前30~50天,将种薯先置于20℃的暗室中,使薯内酶的活性增强,养分分解加速,促进发芽,再置于光照下,使芽茁壮。

栽培技术 包括播种、田间管理、中耕培土等。播种 马铃薯根系扩展和块茎生长需要氧气的程度高于一般作物,宜于富含有机质的砂土或砂壤土栽培。栽培季节受霜期和夏季热雨的限制,无霜期100天左右的地区春播秋收;无霜期200天左右且夏季高温多雨的地区一般春、秋两季栽培,春末至秋初高温多雨的地区在秋末春初栽培,目的是使结薯期处在凉爽的月份。播种前进行深耕,结合增施有机肥,使土层深厚、疏松、肥沃。随即耙耱整平,以待播种。未解除休眠的种薯须进行温光处理。当顶芽长达0.5~1厘米时给予光照,并降温至12~15℃,抑制顶芽伸长以促侧芽萌发。待主、侧芽短而粗壮并大小一致时即切块。切块大小与单株产量成正相关,一般每块25~30克为宜,每块带1~2个芽眼。也可用化学药剂处理种薯(如赤霉素等),处理后直接播种或用砂(或土)层积催芽再切块播种。

播种方式因气候不同而异。干旱少雨季节或地区,采用平地开沟后播种; 湿润多雨季节或地区,采用平地或高畦直接播种。单位面积马铃薯群体的光合生产率在叶面积系数3.5~4时最高,因此使叶面积能迅速达到这一数值的密度即为合理种植密度。一般每亩的茎数为8 000~10 000,根据每块种薯的茎数即可推算合理种植密度。为便于培土和通风透光,行距宜宽,株距适当减小,一般株行距为15~30×60~80厘米。晚熟大秧品种、整薯播种、大薯块播种和气候冷凉、土壤肥力好的地区种植密度宜稀。

田间管理 出苗前保持土壤松软湿润和适温,以利发根和出苗。遇连绵阴雨造成土壤积水板结时,应及时排水和雨后松土。马铃薯幼苗期和发棵期需水较少,每生产1 000公斤干物质耗水量约100吨; 结薯期耗水量约200吨,占全生育期需水量的2/3。结薯期土壤需始终保持湿润状态,时干时湿常导致块茎发芽、形成畸形薯和球链薯。结薯初期对缺水最敏感,易造成减产。浇水时忌大水漫灌,防止烂薯或死苗。浇水时间依苗情、土壤和降雨情况决定。在马铃薯生育期间,降水量在300毫米左右且分布均匀亦可不浇水。

每生产1 000公斤块茎需氮5~6公斤、磷1~3公斤、钾12~13公斤。各生育期吸收的氮、磷、钾按总吸肥量的百分比计: 幼苗期分别为6%、8%和9%; 发棵期38%、34%和36%; 结薯期56%、58%和55%。因此,追肥宜在幼苗期结合浇水进行,可促使茎叶迅速形成同化系统,增产效果显著。追肥过迟引起茎叶徒长,延缓结薯,导致减产。

中耕培土可促进根系发展、秧棵茁壮,使植株在结薯期前形成强大的同化面积,满足块茎膨大的需要,幼苗期结合追肥对行间土壤深中耕; 发棵初期结合浅培土进行中耕,加深行间松土层; 发棵后期,当植株显蕾并将封行前,即行大培土和垄间深中耕。

种薯生产 马铃薯各种病害均可借种薯携带传播,影响种薯质量最重要的是病毒病和细菌病。细菌病可利用整薯播种得到有效控制。世界很多国家利用冷凉季节或高寒地区生产种薯以控制病毒病。如荷兰利用5~7月平均温度12.4~17℃的冷凉季节生产种薯,并在蚜虫迁飞后约半月杀死马铃薯地上部来防止种薯带毒。中国东北、西北等地于7月初播种,9月中旬收获。华北及江淮平原采用春秋两季留种,春季在冷床繁殖,5月初收获;秋季于8月中、下旬在大田繁殖,降霜时收获。西南各地在海拔1 000米以上山区生产种薯,可采用两季留种法。华南各地则利用冬季至早春留种。20世纪60年代以来,英、美、法、荷兰、日本等国应用马铃薯植株茎尖组织培养生产脱毒种薯的原种,使优良品种后代无病毒。中国从20世纪70年代以来,相继于内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江、辽宁、河北、山东等地建立脱毒薯繁殖基地,为繁育生产用种薯提供原种,使马铃薯留种体系日臻完善。

贮藏加工 马铃薯收获后,伤口完全木栓化所需天数因温度而异:5℃需21~42天,10℃以下需7~14天,20℃以下需3~6天。木栓层形成后,可防止病害侵染。块茎在4~5℃下呼吸作用最弱,病害明显减轻;在相对湿度90%以上时失水最少,过湿则易腐烂或提早发芽,过干会变软而皱缩。因此贮藏块茎时,先使其在10~20℃下约14天,愈合伤口形成木栓层;后在4~5℃和相对湿度92~98%的环境中贮藏。室内架藏和堆藏法多用于温暖季节或地区,土沟埋藏法多用于寒冷地区,此外还有窖藏、通风库贮藏和冷库贮藏法等。

马铃薯用作食品加工始于20世纪50年代,此后加工量迅速增长,如英国,1968~1969年加工薯量占总收获量的9.7%,1972~1973年达16.7%; 美国1964年加工薯量占总收获量的28%。加工制品在欧、美洲国家主要是油炸薯片或薯条,其次是薯干、粉条和少量罐藏薯; 中国则以加工粉条、粉皮为主。

病虫害及防治 马铃薯的病虫害近200种。主要病害有病毒病、晚疫病、早疫病、疮痂病、环腐病、青枯病、黑胫病及癌肿病等:虫害有地老虎、金针虫、马铃薯瓢虫及蚜虫等。

病毒病 主要类型为花叶型和卷叶型,其次是束顶型。花叶型病毒病由PVX、PVY、PVS、PVM等病毒引起,通过蚜虫和接触传毒,症状因感染病毒的种类及数量不同而表现各异,轻者叶片局部失绿,呈黄绿镶嵌斑驳状或轻微花叶,叶脉透明;重者叶片皱缩花叶,叶脉坏死,茎发生条斑,植株矮化,花叶型病毒中为害最普遍而严重者是普通花叶病毒(PVX)和重花叶病毒(PVY),前者叶片呈轻微花叶,只有受强毒系侵染或与PVY混合侵染时,才引起皱缩花叶;后者叶脉坏死,主茎上发生褐色条斑。卷叶型病毒病由PLRV引起,借叶蝉传毒,病株叶片以叶脉为中心上卷成筒状,质地变脆,块茎维管组织坏死变褐色束顶型病毒病由马铃薯纺锤块茎类病毒PSTV引起,借接触、蚜虫及甲虫传播。病株直立,顶部叶片耸立,块茎变长,周皮及薯肉龟裂。

各种病毒均可通过种薯传给后代,引起种薯逐年退化,使产量逐年下降。主要采取综合栽培技术措施防治:喷药消灭传毒昆虫,从健康植株选留种薯,采用脱毒薯做种,采用夏播或秋播法留种及选用抗病品种等。

早疫病(Alternaria solani) 为真菌病。为害叶、茎和块茎。病害从植株基部叶片开始,最初出现小褐斑,渐扩大成同心轮纹斑,着生黑色绒毛,严重时病斑连成一片,叶片枯死。块茎受害后发生暗褐色微陷圆斑或不规则形斑,病斑下薯肉褐色、干腐。增施肥料、轮作及用波尔多液、百菌清、代森锌液喷洒防治。

疮痂病(Streptomyces scabis) 由一种放线菌为害块茎周皮部分,茎、根很少受害。发病初块茎上出现小褐斑,继而扩大,中央凹陷,边缘突起,组织坏死。病斑大小与形状不一,呈疮痂状。病菌可在土壤中长期生存,借风雨传播。实行轮作、选用酸性土壤栽培(或施酸性肥料)防治。

环腐病(Corynebacterium sepedonicum) 为细菌病。为害茎、叶和块茎。寄生性专一,只侵染马铃薯维管组织,维管束遭破坏引起茎叶枯萎和块茎腐烂。受害植株由基部叶片逐渐向上萎蔫枯黄,发病初叶片边缘失绿,继而变黄并向里卷曲,直至死亡。块茎轻微受害时切开后病症不显,严重时维管组织呈乳黄色腐烂状,用力挤压时有乳白色或黄色菌脓溢出,皮层与髓部分离。用无病整薯播种防治。

马铃薯瓢虫(Henosepilachna vigintioctomacula-ta) 又名二十八星瓢虫。成虫和幼虫为害叶片。成虫群集于墙缝、树洞、篱笆下越冬。

以上为主要病虫害,还有一些病虫害在某一地区发生严重:晚疫病(Phytophthora infestans)分布世界各地,在中国主要发生于东北、西南及沿海冷凉湿润地区(见番茄);青枯病(Pseudomonas solanacearum),中国南方发生普遍(见番茄);黑胫病(Erwinia phyto-phthora)块茎软腐,幼苗细弱,茎软腐变黑,采用健康种薯和拔除病株防治:癌肿病(Synchytrium endo-bioticum)为国际检疫病害,主要分布于欧洲和苏联,中国于20世纪70年代在四川凉山地区发现。为害块茎使其表面形成像花椰菜似的瘤状物,初坚硬白色,后褐色腐烂。地老虎(Agrotis Cutworms),咬断幼苗,啃食块茎。在马铃薯幼苗期,幼虫1龄时为防治关键期。

马铃薯potato

Solanum tuberosum L.,又称土豆、山药蛋、洋芋。茄科,茄属。一年生草本。重要的粮食、蔬菜兼用作物。原产秘鲁和玻利维亚的安第斯山区,遍布全世界。株高50~80 cm。地下块茎呈圆、卵、椭圆等形,有芽眼,皮红、黄、白或紫色。薯肉白、淡黄或黄色。地上茎直立,绿色。奇数羽状复叶。聚伞花序,顶生;花萼基部合生,先端分裂;有红、白和紫等色。浆果球形,绿或紫褐色。种子扁圆形,黄色。多用块茎繁殖。性喜冷凉高燥。能适应多种土壤,但以疏松肥沃的黑土最佳。块茎作粮食或蔬菜,也为制淀粉、酒精的原料。

马铃薯Potato

重要的蔬菜作物。茄科。多年生草本,但作一年季或二年季栽培。含有丰富的无机物、维生素B1、维生素C、碳水化合物和蛋白质。800克马铃薯和一个鸡蛋可以满足一个人一天所需的蛋白质。茎块还可以制淀粉、酒精和做动物饲料。加拿大马铃薯产量最大的是东部几个省。1986年,加拿大马铃薯栽种面积达11.4万公顷,总产量285万吨。1985年产值2.37亿加元,马铃薯种和食品原料的出口总额约6700万加元。

马铃薯

茄科茄属一年生草本植物,又称土豆、山药蛋。原产于美洲。须根系,块茎可食用,株高50~80 cm,聚伞花序顶生,羽状复叶,浆果,内含种子200~300粒。块茎含淀粉17.5%、糖0.5%、蛋白质1%~2%、无机盐1%。1998年中国马铃薯播种面积406 万hm2,总产1290 万t。

马铃薯malingshuSolanum raberosum

俗称“土豆”、“山药蛋”等。茄科,茄属。多年生草本,但作一年生或一年两季栽培,高1米。地下块茎呈圆、卵、椭圆等形,有芽眼,皮红、黄、白或紫色。地上茎略呈三角形,有毛。叶为不相等的奇数羽状复叶,小叶常大小相同,6~8对,两面被有疏柔毛。伞房花序、顶生,夏季开花,白色或蓝紫色,花萼钟状,外面被疏柔毛,花冠辐状,5浅裂,雄蕊5枚,子房卵圆形。浆果球状,绿或紫褐色 ,种子扁圆形,黄色,多用块茎繁殖。性喜冷凉高燥,对土壤适应性较强,但以疏松肥沃的砂质土为最佳,原产南美洲,现广泛种植于世界温带地区,我国广为栽培,块茎供食用,作粮食或蔬菜,也为制淀粉、酒精的原料。刚抽出的芽条及果实含丰富的龙葵碱,有毒,切勿食用,但可作为提取龙葵碱的原料。

马铃薯

又叫“土豆”、“地蛋”、“山药蛋”。原产美洲,在我国已有三百多年种植史。富含淀粉、蛋白质、胶质、碳水化合物、维生素B和C、乳酸等多种营养成分。既可充作粮食,又可入蔬菜。对改善肠功能、降血压,有一定的食疗功效。

马铃薯Malingshu

茄科。又名阳芋、土豆。多年生草本。地下具块茎。叶互生,奇数羽状复叶,小叶6-8对,常大小相间,卵形或长圆形。聚伞花序顶生;花白色或紫色,两性花,辐射对称;花萼钟状,5-7裂;花冠辐状,径2.5-3厘米,5浅裂;雄蕊5(6),靠合,花药孔裂;子房2室,栽培有时3室。浆果球形,直径1.5-2厘米,绿色。原产南美。今世界各地广为栽培。我国各地栽培。以北方凉冷气候生长良好。块茎含丰富淀粉,可供蔬菜食用,或提取淀粉或酿酒。刚抽出的芽条及果实中有丰富的龙葵碱,可供药用。刚发芽时有毒,食用应加注意。

马铃薯Solanumtuberosum

俗称“土豆”。一年生茄科草本植物,能吃部分是它的块茎。其形状像马铃,因此而得名。我国栽培马铃薯已有数百年的历史。马铃薯特别喜欢温和凉爽气候,怕炎热,又怕雨水多,更怕霜冻。在气候适宜又有疏松肥沃砂质土壤的地区,可在春、秋两季栽种。如在高温季节栽种,容易生病和退化变小。块茎上有很多个芽眼,栽种前把选择好的大块茎切成20~40厘米大小,每块上带有1~2芽便可进行栽种(块茎分殖法)。地上茎三角形,地下茎逐渐膨大成圆形或椭圆形的块茎,可作蔬菜、粮食外,也可用来制造酒精和淀粉。马铃薯原产南美洲,大约在明代传入我国,至今已有数百年的历史了。马铃薯的营养价值高于白菜、胡萝卜。含有大量的维生素C、淀粉、蛋白质,还有较多的磷、铁、无机盐等物质。已经发了很多芽的马铃薯就不能再吃了,因为在每个芽的周围都产生一种有毒的“龙葵素”,误食后会引起中毒。

马铃薯mɑlinɡshu

亦称洋芋、土豆。清代中期引入北部山区各县。在淳化县、彬县、旬邑县及三原县北部洪水、嵯峨一带山坡旱地种植较多,亩产500公斤左右。自20世纪60年代后,各乡村普遍种植,面积较前扩大,品种不断更新。早期品种以大红袍为主,后以虎头、沙杂、黄白、东北白等为主植品种,今以黄皮浅眼薯和紫红皮为最。三原县引种黄陵县的“红眼”洋芋亩产达1000公斤以上,以质量佳受到群众喜爱。

马铃薯

俗称 “洋芋”、“土豆”。茄科。多年生草本植物。地上茎直立。羽状复叶,小叶有柄。聚伞花序,花白色、蓝色或紫色。地下块茎肥大,呈椭圆形、长卵形等,芽眼有深、有浅,皮有白、黄、紫等色。原产南美州,大约在17世纪中叶从欧洲传入我国,19世纪初甘肃已有种植的记载。是甘肃主要的薯类作物, 又是高产稳产的救灾作物, 农民称之谓“宝贝蛋”。在甘肃的山、川、塬均有种植,陇南、中部、河西为主要产区。马铃薯生产长期受晚疫病等因素的困扰,产量不稳。20世纪70年代,以甘肃省农业科学院渭源会川基点为主的马铃薯良种繁育基地初具规模,为全省提供抗病丰产良种。同时,各地也加快了马铃薯良种的选育和引进。抗疫1号、渭会1~4号、临薯2号、临薯7号、武薯1号、武薯4号、反修1号、反修2号、反修3号、高原4号、陇薯1号等良种在生产中推广种植, 提高了马铃薯的生产水平。20世纪30年代,全省马铃薯常年种植面积不足100万亩; 50年代中期, 年种植面积上升到300多万亩,生产薯块30多亿斤;70年代,年种植面积350~400万亩,生产薯块35~45亿多斤。80年代,马铃薯生产相对稳定。1985年,全省马铃薯种植面积368. 8万亩,生产薯块44.7亿斤;1998年,马铃薯种植面积550万亩, 总产量178亿斤。

马铃薯

potato

马铃薯

potato

- 异彩纷呈:专科学术的发展与兴盛是什么意思

- 异待是什么意思

- 异律分节是什么意思

- 异心是什么意思

- 异心二心是什么意思

- 异心结构是什么意思

- 异志是什么意思

- 异态是什么意思

- 异性是什么意思

- 异性临于外是什么意思

- 异性乱宗是什么意思

- 异性交往不宜是什么意思

- 异性交往原则是什么意思

- 异性交往的四度是什么意思

- 异性亲近是什么意思

- 异性孪生不育是什么意思

- 异性孪生雌性不育是什么意思

- 异性恋是什么意思

- 异性所爱的人是什么意思

- 异性朋友是什么意思

- 异性爱是什么意思

- 异性癖是什么意思

- 异性的追求是什么意思

- 异性石是什么意思

- 异性结为兄弟是什么意思

- 异性缘好的女生,都是说话高手是什么意思

- 异性装扮是什么意思

- 异性装扮癖是什么意思

- 异性认同癖是什么意思

- 异性魅力是什么意思

- 异怪是什么意思

- 异恩是什么意思

- 异患是什么意思

- 异情是什么意思

- 异想与知识结构是什么意思

- 异想天开是什么意思

- 异想天开,极其荒谬是什么意思

- 异意是什么意思

- 异感是什么意思

- 异戊二烯是什么意思

- 异戊巴比妥是什么意思

- 异戊巴比妥(阿米妥)是什么意思

- 异戊橡胶是什么意思

- 异戊酸血症是什么意思

- 异成分溶解是什么意思

- 异-房传出阻滞是什么意思

- 异-房联接处是什么意思

- 异才是什么意思

- 异技是什么意思

- 异授眼科是什么意思

- 异搏周期是什么意思

- 异搏定是什么意思

- 异搏间距是什么意思

- 异撰斋是什么意思

- 异操是什么意思

- 异政是什么意思

- 异政殊俗是什么意思

- 异故是什么意思

- 异教是什么意思

- 异教徒是什么意思