马丁·路德1483—1546MartinLuther

马丁·路德

十六世纪欧洲宗教改革运动的发难者,基督教新教路德宗的创始人。生于埃斯勒本的矿主家庭。1501年就读于爱尔福特大学,受到人文主义思想影响。1507年入爱尔福特修道院。次年被派往维登堡修道院任神甫。1512年获神学博士学位。1515年升任图林吉亚地区十一座修道院的区监督,兼维登堡大学神学教授。1517年10月31日,为教皇特使在德国出售赎罪券事,发表抨击教皇权力的《九十五条论纲》,点燃了宗教改革的烈火。后又连续发表文章和演说,否定教皇权威,支持德意志诸侯没收教会财产,号召用武力驱逐罗马势力出德国。教皇予以绝罚,皇帝下令逮捕,路德在萨克森诸侯庇护下藏于瓦特堡,从事圣经翻译成德文的工作,为德国人民在宗教改革中提供有力的思想武器。但当闵采尔领导农民起义时,却公然主张对农民实行武力镇压。其神学思想强调“因信称义”,认为人要获得上帝的拯救不在于遵守教会的规条,而在于个人的信仰。主张简化宗教仪式,提倡用民族语言做礼拜。死于故乡,葬于维登堡。遗著有《席间漫谈》、《书信集》、《讲道集》等。

马丁·路德

马丁·路德1483—1546Martin Luther

十六世纪德国宗教改革运动的发起者,基督新教路德宗的创始人。生于德国一个农民家庭。上大学期间致力于研究经院哲学。1907年领受神父职。1512年获神学博士学位后,在维登堡大学开设圣经学常设讲座,兼管教会工作。受到当时人道主义者爱拉斯谟著作的较大影响,于1517年10月,发表《九十五条论纲》,抨击教皇出售赎罪券。公开宣布:只有用信仰才能使人们拯救自己的灵魂,赎罪不能靠金钱。他支持德国诸侯没收教会财产;提倡在宗教仪式中用民族语言代替拉丁语,并将《圣经》译成德文。他所倡导的基督教新教教义,被称为“路德教”;依据这种教义而成立的教会,称为“路德宗”。其改革主张,反映了市民阶级的要求,也符合当时德国世俗诸侯企图扩大独立地位的利益,在宗教改革运动初期起到了一定的作用。但当德国农民战争爆发后,又主张对农民起义进行残酷镇压。1525年,他与原修女卡塔琳娜·苞拉结婚,并生有三个儿子,为改革神父独身制开创了先例。一生著作很多,较集中反映其伦理思想的有:《论善功》、《致德意志基督教贵族的公开书》、《教会被掳于巴比伦》、《论基督教徒的自由》等。把人区分为心灵和肉体双重本性,是路德伦理思想的前提。他认为,人有一个双重的本性,一个心灵的本性和一个肉体的本性。人的心灵本性,是由于信仰上帝,圣灵赋予的,因而不是人生来就有,也不是依靠人本身力量所能获得的。人的这种本性与外界事物、人的行为都无关,人想靠自己的行为来获得它是徒劳的。人的肉体本性包括人的理智、欲望和对私利的追求等等,它们来自人的自然天性。人无论怎样运用自己的知识,无论怎样禁欲苦行,如果不依靠信仰,也是绝对无法获救的。这表明他反对经院哲学用繁琐的神学理论去论证信仰以及教会的各种善功。他认为,根据人的心灵本性的特点,人单凭自己的信仰即可求得道德上的完善,即可获救。由于人的灵魂和肉体的双重本性,相应的世界也有双重世界,一个叫属天的世界;一个叫属地的世界。自由也有两种,一种是属地世界的人的政治上和肉体上的自由,它出自肉体的恶的本性,是虚假的自由。另一种自由是属天世界的人的自由,即基督徒的自由,这是一种真正的自由。真正的自由不是罗马教皇、也不是世俗权力给予的,也不是通过知识或善行而来的,它靠基督的恩赐,凭借对上帝的信仰获得。人凭借信仰就有了基督徒的自由,就能摆脱一切罪恶、死亡和魔鬼的诱惑,因此信仰对于人来说是第一重要的。路德并不否认人的一般善行和必要的宗教仪式,但认为这些都必须出自信仰才有效果,因为信仰是最高的善。路德主张人性恶,认为人的肉体本性是贪婪和追求私欲的,所以天生有罪。然而,人性虽恶,一旦信仰上帝,圣灵会使人的心灵更新,善就随之而来。善不是来自人的行为,而是来自心灵的信仰。由此,他推出了道德上的纯动机论,认为从恶的心灵出发,一切行为都是恶的。如果善行不是出于信仰,也不是善人;只要有了信仰,那末他的一切行为就必然都是善的了。路德从心灵信仰是善的来源和判断善恶的唯一标准,还推出人的道德与人的利益无关的结论。认为人有了信仰和爱心就有了德行,就不会再去追求私利,就会关心邻人的利益,造福他人。这一思想是他的非功利道德观和基督教博爱思想的表现。路德的伦理思想虽然披着宗教的外衣,实质上属于新型资产阶级的伦理思想。在德国特殊的历史条件下,它以不同于人道主义的伦理思想形式,表达了资产阶级的利益和愿望。

马丁·路德1483-1546Mading lude, Martin Luther

德国宗教改革运动的发起人,路德教的奠基者。生于矿业主家庭。爱尔福特大学毕业后加入奥古斯丁修会,后任维登堡大学神学教授。1517年10月31日,贴出95条论纲, 点燃宗教改革的熊熊烈火。在1519年的莱比锡辩论会上, 公开否定教皇权, 为胡司翻案。1520年发表《罗马教皇权》、《基督徒的自由》、《教会被掳于巴比伦》和 《致德意志基督教贵族公开书》等,系统提出唯信称义、廉洁教会、政教分离和改革文化教育等主张, 发出驱逐罗马教会势力实现德国独立的战斗檄文,并勇敢地焚烧教皇的训令。在1521年的沃姆斯帝国议会上,顶住围攻,坚决捍卫自己的主张。接着躲在瓦特堡翻译圣经为德语, 为德语的统一做出贡献,并开始攻击革命的群众运动,神化诸侯政权。1525年农民战争进八高潮,发表《忠告和平》,号召无论谁,只要力所能及, 要象杀死疯狗那样镇压起义的农民,犯了颠倒敌我关系的严重错误。1530年亲自审定路德教的系统理论提交帝国议会, 称 “奥格斯堡告白”,强调与天主教的共同点, 主张互相宽容, 标志路德的宗教改革堕落成诸侯的工具,即庸俗市民的官方宗教。晚年仍幻想教皇召开宗教会议, 解决分歧。1546年2月病逝于家乡厄斯勒本, 葬于维登堡教堂。

马丁·路德1483—1546MadingludeMartinLuther

16世纪德国家教改革家、语言学家、基督教路德宗的创始人。出生于德国埃斯勒本。18岁时入爱尔福特大学学习。后放弃攻读法律,当了修道士,并在维登堡大学当上了神学教授。此间,接触到了人文主义,目睹了教会的腐败。1511年,发表了抨击教皇出售赎罪券的《95条论纲》,掀起了宗教改革的浪潮。《95条论纲》揭露了教会的腐败,要求对教会进行改革。多次发表著述和演说,否认了教会的权威,提倡“信仰得救”。他还将《圣经》译成德文。路德发动的宗教改革席卷了整个欧洲,对动摇教会的统治地位起了积极作用。但在德国农民战争中,却站在与人民群众为敌的立场上,对农民起义横加指责、攻讦。路德晚年体弱多病,1546年卒于埃斯勒本。

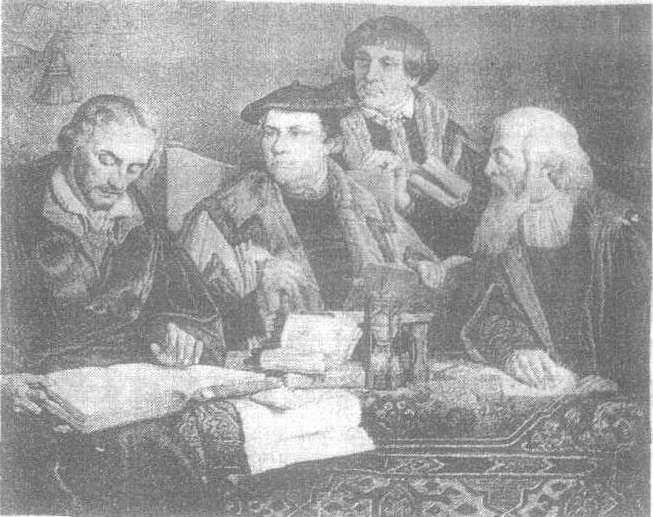

马丁·路德(中)将圣经译成德文

马丁·路德1483—1546Martin Luther

德国宗教改革的倡导者,基督教路德宗的创始人。1517年发表《九十五条政纲》,抨击教皇出售赎罪券。后又多次撰写文章,否定教廷权威,认为教徒凭信仰即可得救,要求建立“廉俭教会”。德国农民战争爆发后,支持封建贵族。参见“宗教”中的“马丁·路德”。

马丁·路德1483—1546

德国宗教改革运动的发动者。主张国家对男女儿童实施强制的初等教育,是第一个提出强迫教育的人。强调用国语教学,将4R,即读、写、算、宗教,列为国民学校基本学科。重视中、高等教育,要求改革旧教会的中学和大学,同时创办新的中学和大学。参见“历史”中的“马丁·路德”。

马丁·路德

16世纪欧洲宗教改革倡导者,新教路德宗创始人。出身于德意志艾斯勒本的一个矿主家庭。1501年入爱尔福特大学攻读法律、逻辑、哲学和天文等课程,深受唯名论、经验哲学和人文主义思想的影响。1505年入奥斯定会研习神学。1507年被祝圣为神父。1512年获神学博士学位。1515年任维登堡大学神学教授。1517年,罗马教皇利奥十世修建罗马圣彼得大教堂为名,派教廷大员到德意志各地兜售赎罪券,聚敛资财。路德认为兜售赎罪券是不道德的行为,是对神明的亵渎。10月31日,将著名的95条论纲贴在维登堡教堂门口,指出赎罪券的荒谬。论纲一贴出,就得到了德意志社会各阶层的支持,从而揭开了宗教改革的序幕。1520年6月15日教皇利奥十世发出斥责路德41条论点的通谕。路德连写了几篇文章表示与教皇决裂。12月10日当众焚毁教皇通谕,并表示支持德意志诸侯没收教会财产。1521年1月,罗马帝国皇帝查理五世在沃姆斯召开帝国议会,要路德到会表示悔改; 路德在诸侯的支持下,拒绝让步。会后,皇帝下令逮捕路德,但他在萨克森选侯的庇护下隐居瓦德堡。经过皇帝和诸侯间的几次战争后,路德的宗教改革在1555年《奥格斯堡和约》 中得到确认。路德的宗教改革要点为:

❶建立德国教会,与罗马脱离关系。

❷教产归国家所有。

❸废除教阶制度,简化礼拜仪式。

❹人的灵魂得救靠“因信称义”,因此一切圣礼都无必要。路德发起宗教改革运动后,欧洲各国相继发生了反对罗马教廷的宗教改革运动,产生了许多脱离罗马天主教会的新教派,结束了罗马教廷在欧洲一统天下的局面。1522年反对封建教会的群众即将起义时,路德宣传只能用和平手段进行改革。当闵采尔领导农民起义时,公然主张武力镇压。故而在德国民众中引起不满。1543年,马丁·路德将《圣经》译成德文,对统一德国语言和《圣经》的传播起了重要作用。1546年病逝。遗著有《席间漫谈》、《书信集》和《讲道集》等。

马丁·路德1483—1546

16世纪德国宗教改革运动的发起者,基督教(新教)路德宗的创始人。出身于艾斯勒本一矿主家庭。早年进入爱尔福特大学,攻读法学,与人文主义有所接触。毕业后研习神学,曾任维滕堡大学神学教授。1517年公布抨击教皇出售赎罪券的《九十五条论纲》。1520年又接连发表《致德意志基督教贵族书》、《教会的巴比伦之囚》、《论基督教徒的自由》等论文。其主要信条是: 教士不是人与上帝之间的中介,教徒只凭信仰,灵魂就可得救,而不必通过由教士主持的各种宗教仪式 (所谓“圣事”); 强调圣经的权威,轻视教皇颁布的敕令、通告和宗教会议通过的决议,并主张每个教徒都可以读《圣经》。据此建立的所谓廉俭教会,没有教阶制和繁文缛节,符合新兴资产阶级的要求,同时也得到某些力图夺取教会财产以自肥的世俗诸侯的支持。1521年5月神圣罗马帝国皇帝在沃尔姆斯召开帝国会议,宣布马丁·路德为异端。会后,下令逮捕路德。路德避入萨克森选帝侯的瓦特堡中,着手将圣经译成德文,此举对统一的德意志语言的形成有很大的贡献。德国农民战争爆发后,路德站在诸侯立场上,主张对起义农民进行镇压。

马丁·路德1483—1546

德国宗教改革领袖,路德教创始人。出身于德国萨克森一个农民家庭(父亲后成为企业家)。早年就读于爱尔福特大学,后任维滕贝格大学神学教授。认为宗教信仰是个人的事,每个基督徒都可直接同上帝交往,用不着教士,宗教上的是非应由每个人的理性根据《圣经》来判断,因而将《圣经》译成德语,提出 “因信称义说”,认为信仰与神学论证、诡辩和外表功德善事无关,只要出自内心的诚信,日常劳动就是真正的善行(义),可以得救。这些教义上的改革把僧侣变成了俗人,又把俗人变成了僧侣,使宗教成为人的内心世界,被恩格斯称为与英国革命和法国革命相并列的资产阶级反封建的三次大决战之一。主要著有《致德意志民族的基督教费族书》、《教会被囚于巴比伦》、《基督徒的自由》等。

马丁·路德1483—1546Martin Luther

16世纪欧洲宗教改革运动的发起者,基督教(新教)路德宗的创始人。出身于德意志艾斯勒本(Eisleben)的一个矿主家庭。1501年入爱尔福特大学攻读法律,受到人文主义思想影响。1505年入奥斯汀会修道院研习神学。翌年秋正式修道。1507年升为神父。1512年获神学博士,任维登堡大学神学教授,并兼任教区副主教、监管11所修道院。1517年发表抨击教皇出售赎罪券的《95条论纲》,在德意志社会各阶层对罗马教廷强烈不满的情况下,由此揭开宗教改革的序幕。1520年6月15日教皇利奥十世(LeoX,1513—1521在位)发出斥责路德41条论点的通谕(参见《斥马丁·路德谕》)。路德连写了几篇文章表示与教皇决裂,在12月10日当众焚毁教皇通谕,并支持德意志诸侯没收教会财产。1521年1月3日教皇终于予以绝罚。罗马帝国皇帝秉承教皇意旨下令逮捕路德,得萨克森选侯庇护藏于瓦特堡(Wart-burg)。1522年在萨克森选侯的授意下,路德宣称只能用和平手段改革。当闵采尔领导的农民战争爆发后,他公然站在诸侯方面,主张对起义农民进行武力镇压。在神学思想方面,强调因信称义,否定教皇权威;认为人要获得上帝拯救不在于遵守教会规条,而在于个人的信仰;还提倡在宗教仪式上用民族语言代替拉丁语,并将《圣经》译成德文。路德宗教改革主张,反映了德国新兴资产阶级突破教会统治的要求,也符合企图没收教会财产以自肥的世俗诸侯的利益,在宗教改革初期起了一定作用。死于故乡,葬于维滕贝格。遗著有《席间漫谈》、《书信集》、《讲道集》等。

马丁·路德1483—1546Martin Luther

德意志宗教改革家,基督教新教路德派创始人。生于艾斯莱本。早年在爱尔弗大学读书,受到人文主义思潮的影响,后在奥斯定会修道院专攻神学。1507年任神父。1512年获维滕贝格大学神学博士学位。1515年任该校神学教授。1517年发表《九十五条论纲》,反对罗马教皇发行赎罪券,其后掀起宗教改革运动。基本精神是反对教会对个人信仰的干预。认为在教徒和上帝之间不需要教会作中介。心理学思想与其宗教思想密切相关。主要论及心身关系(即灵魂和肉体的关系)和意志自由问题,在意志自由问题上主张意志自由是有限的。主要著作有《基督徒的自由》(1520年)、《告德意志族基督教贵胄书》(1520年)和《论教会的巴比伦之囚》(1520年)。

- 使口如鼻,至老不失。是什么意思

- 使口腹得到满足是什么意思

- 使司款银锭是什么意思

- 使合是什么意思

- 使君是什么意思

- 使君与操是什么意思

- 使君为理,玄风震古。是什么意思

- 使君主畏忌的威势是什么意思

- 使君乐与人同,且对云门斜日。是什么意思

- 使君停五马,行乐此中偏。是什么意思

- 使君匡岳近,终作社中人。是什么意思

- 使君坐啸清梦余,几叠衣纹数襟袂。是什么意思

- 使君失箸是什么意思

- 使君子是什么意思

- 使君子丸是什么意思

- 使君子散是什么意思

- 使君子浆是什么意思

- 使君子科是什么意思

- 使君年纪三十馀,少年白皙专城居。是什么意思

- 使君彩笔,佳人锦字,断弦怎续。是什么意思

- 使君有妇是什么意思

- 使君杀人多 俞瑶是什么意思

- 使君王改变态度是什么意思

- 使君自孤愤,此理谁相直。是什么意思

- 使君自有妇,莫学野鸳鸯。是什么意思

- 使否谱是什么意思

- 使味之者无极, 闻之者动心, 是诗之至也。是什么意思

- 使命是什么意思

- 使命型组织是什么意思

- 使命宣言是什么意思

- 使命感是什么意思

- 使命的召唤:顾方舟传是什么意思

- 使和乐安定是什么意思

- 使哄是什么意思

- 使唤是什么意思

- 使唤丫头是什么意思

- 使唤丫头拿钥匙——当家主不了事是什么意思

- 使唤丫头拿钥匙——当家做不了主是什么意思

- 使唤人是什么意思

- 使唤人儿是什么意思

- 使唤什么马,用什么鞭子是什么意思

- 使唤奴婢是什么意思

- 使唤小子是什么意思

- 使唤猪祭是什么意思

- 使唤的人是什么意思

- 使喙是什么意思

- 使喙学舌是什么意思

- 使喙花是什么意思

- 使喝是什么意思

- 使嗾是什么意思

- 使嘴是什么意思

- 使嘴使舌是什么意思

- 使嘴里的食物或东西通过咽头到食管去是什么意思

- 使团是什么意思

- 使团长是什么意思

- 使国家、社会、革命等受损害是什么意思

- 使国家受害,人民遭殃是什么意思

- 使国家和人民富裕是什么意思

- 使国家和人民遭受祸害是什么意思

- 使国家安定巩固,没有动乱是什么意思