馬馬(马)Mǎ

现行常见姓氏。今北京,河北之尚义,山东之平邑、龙口,山西之太原,广东之新会,广西之田林,云南之泸水、河口、陇川,四川之合江、峨边等地均有分布。汉、满、蒙、回、鲜、壮、黎、羌、苗、藏、彝、土、保安、撒拉、东乡、布依、阿昌、普米、哈尼等多个民族皆有此姓。《郑通志》、《续通志》、《清通志》 之 《氏族略》 亦俱收载。其源不一:

❶郑樵注云: “即马服氏,赢姓,伯益之后。赵奢封马服君,因以为氏。或去 ‘服’ 为 ‘马’。秦灭赵,奢孙兴徙咸阳。”

❷ 《续通志·氏族略》 注云: “金马庆祥先世西域人,入居临洮狄道,以马为氏。”

❸又注: “五代司马球仕吴越,以御史中丞为昆山镇遏使,因家焉。子孙隐居不仕,称马氏。”

❹又注: “金永古特部人特穆尔悦格仕金为马步军指挥,以官名有‘马’,因以马为氏。”此以官为氏。

❺又注: “明赐元人姓名: 多尔济曰马惟良; 丕勒玛帕曰马克啧。”

❻或为马矢氏所改,汉代马宫 “本姓马矢,至宫以仕学显,改称马氏。”见 《中国人名大辞典》。

❼清代高丽族亦有马氏,世居瓜克山地方。《清通志·氏族略》有载。

❽清代满族之马佳氏、费莫氏或改为单姓“马”。见刘庆华 《满族姓氏录》。

❾壮族之马姓,出自养马人,以技业为姓。

❿阿昌族之马姓,乃 “喇米杨” 之意译,阿昌语“喇米杨” 意即 “马”。(11)普米族之马姓,出自 “巴落瓦支” 氏。(12)藏族之马姓,由 “马协”省改,本为部落名,以部为氏。甘肃之天祝一带有分布。如马·兴卡措; 马·登林扎西。(13)回族之马姓,“与阿拉伯、波斯人名的音译,特别是与伊斯兰教创始人穆罕默德的音译有关,因为马、穆谐音”,明代多将穆罕默德译作“马哈麻”,清人亦仿之,“将人名中的首音 ‘穆’ 译为 ‘马’。” 撒拉族、东乡族、保安族之马姓,世多取“穆罕默德”之首音谐 “马”,而为姓。(14)土族之马姓,则来自马锡江-孔,意为有一百匹马的人,后取 “马锡江” 之首音谐以 “马” 而为单姓,或谐以 “麻”而为姓。注

❾——(14)见 《中国人的姓名》。

汉代有马武,刘秀部将; 元代有马致远,元曲大家; 清代有马建忠,丹德人,外交官。

馬mǎ

❶牲畜名。枚乘《七發》:“馬佚能止之,車覆能起之。”

❷通“碼”。籌碼。馬融《樗蒲賦》:“馬則玄犀象牙,是磋是礱。”

❸通“瑪”,見“馬腦”。

馬

“马”的繁体字。

〗。

〗。 〗。

〗。

馬马

(9次) 家畜名。多用作坐骑。步余~于兰皋兮 饮余~于咸池兮 登阆风而緤~ 仆夫悲余~怀兮《离》 朝驰余~兮江皋《歌·人》 抚余~兮安驱《歌·东》步余~兮山皋《章·涉》 车既覆而~颠兮《章·思》 车既弊而~罢兮《哀》

另见[邊馬][駑馬][四馬]

馬

❶勝筭也。《禮記·投壺》:“請爲勝者立馬。” 鄭玄注: “馬,勝筭也。謂之馬者,若云技藝如此,任爲將帥乘馬也。”

❷武也。鄭玄《三禮目錄·周禮目錄》:“夏官司馬第四,象夏所立之官,馬者武也。” (《通德堂經解》) 鄭玄 《三禮目錄》:“夏官司馬第四,……馬者武也,言爲武者也。” (《鄭氏佚書》)

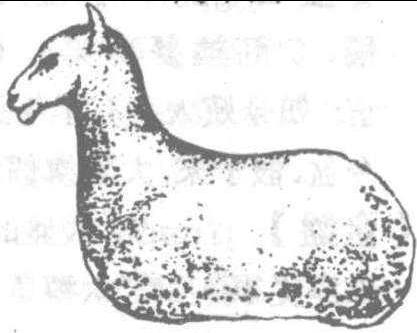

家畜名。馬科。顏面長,耳小而直立。頸上緣及尾等處有長毛。四肢强健。具蹄。性情温馴而敏捷,听覺、嗅覺靈敏。供挽、乘、馱之用。乳可飲,肉可食,皮可製革。在我國主要分佈於東北、西北、西南地區。《易·屯》:“六二,屯如邅如,乘馬班如。”《詩·鄭風·叔于田》:“叔適野;巷無服馬。”《周禮·夏官·廋人》:“馬八尺以上爲龍,七尺以上爲騋,六尺以上爲馬。”唐·杜甫《前出塞九首》之六:“射人先射馬,擒賊先擒王。”

博具名。古射禮及博戲投壺記勝負所用。以木爲之,形似伏馬狀,故稱。其法爲投四矢爲一局,司射爲勝者立一馬,立三馬爲勝。《禮記·投壺》:“正爵既行,請爲勝者立馬。”《禮記·少儀》:“不角不擢馬。”孔穎達疏:“投壺立籌爲馬,馬有威武,射者所尚也。凡投壺每一勝,輒立一馬,至三馬而成勝。”後世投中與立馬數亦見變化。晉·虞潭《投壺變》:“三百六十籌得一馬,三馬成都。”參見本類“投壺”。

馬圖

馬ma

F152

“马”的繁体。

馬mǎ

M005

“马”的繁体。

馬

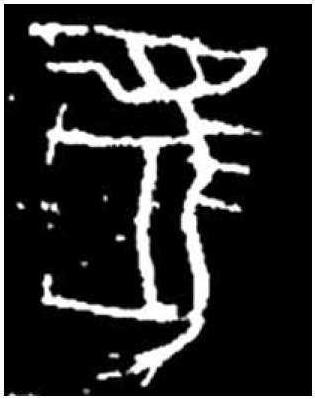

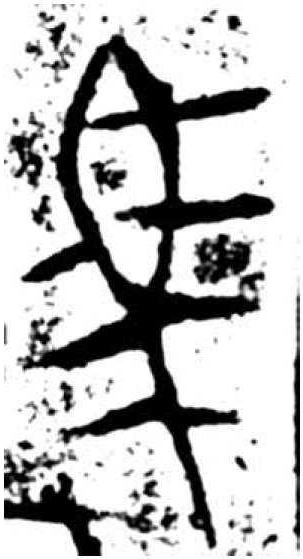

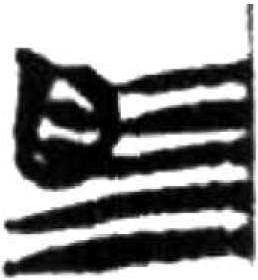

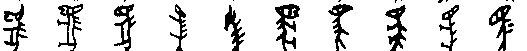

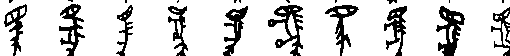

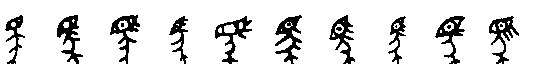

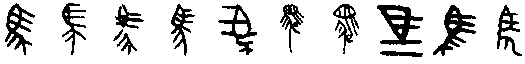

馬,甲骨文

,金文作

,金文作

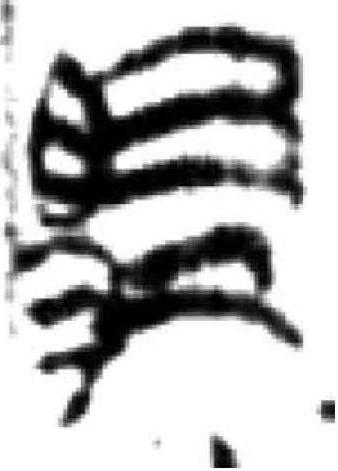

,《説文》籀文作

,《説文》籀文作 ,《説文》古文作

,《説文》古文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

象形。所列字形皆爲象形,但可以看出,早期象形與晚期象形已大不相同,而經過隸變、楷化以後,更是面目全非,由此知所謂象形乃是六書之象形,而非圖畫。卜辭、銘文或用本義。

楚簡帛文作 ,或説戰國文字中的二横是省形符號。秦簡牘文作

,或説戰國文字中的二横是省形符號。秦簡牘文作

,篆勢猶存,古隸典型。

,篆勢猶存,古隸典型。

馬(mǎ)

“.jpg) ,怒也,武也。象馬头、髦、尾、四足之形。凡馬之属皆从馬。

,怒也,武也。象馬头、髦、尾、四足之形。凡馬之属皆从馬。.jpg) ,古文。

,古文。.jpg) ,籀文馬,与

,籀文馬,与.jpg) 同,有髦。”(莫下切)

同,有髦。”(莫下切)

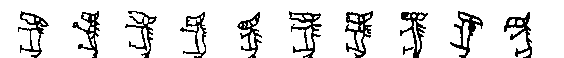

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等,为一匹头朝上、背朝右、尾朝下的馬的形象。金文或作

等,为一匹头朝上、背朝右、尾朝下的馬的形象。金文或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,与甲骨文写法大致相同。《说文》中古文的写法大致是金文的变体。战国时形体变易很大,燕文字作

,与甲骨文写法大致相同。《说文》中古文的写法大致是金文的变体。战国时形体变易很大,燕文字作.jpg) ,楚文字包山楚简作

,楚文字包山楚简作.jpg) 、

、.jpg) 。许慎用“怒”来训释“馬”,大概由于馬善怒且勇敢,多用于武事。段玉裁说:“(馬,怒也,武也)以叠韵为训。”太炎先生《新方言·释言》:“今荆州谓面含怒色为馬起脸。”[1]

。许慎用“怒”来训释“馬”,大概由于馬善怒且勇敢,多用于武事。段玉裁说:“(馬,怒也,武也)以叠韵为训。”太炎先生《新方言·释言》:“今荆州谓面含怒色为馬起脸。”[1]

馬部有一百一十四个属字。如“駱”下云:“馬白色黑鬣尾也。从馬,各声。”又如“駁”字下云:“馬色不纯。从馬,爻声。”又如“驥”字下云:“千里馬也。孙阳所相者。从馬,冀声。天水有驥县。”又如“篤”字下云:“馬行顿迟。从馬,竹声。”

馬( )

)

甲骨文合集19813正,殷

丙申卜, 扶, ![]()

![]() 馬大丁用。

馬大丁用。

甲骨文合集20630,殷

壬辰卜,王,貞令侯取馬宁涉。

甲骨文合集20407,殷

貞馬方……

甲骨文合集7350,殷

甲午卜, 亘, 貞共馬乎![]() 。

。

甲骨文合集10405正,殷

小臣叶車馬硪咢王車,子央亦墜。

甲骨文合集33052,殷

壬辰今馬。

馬戈,殷周金文集成10857,殷

馬戈。

馬危卣,殷墟新出土青銅器179,殷

馬危。

戊寅作父丁方鼎,殷周金文集成2594,殷

王![]() (唬)

(唬)![]() 馬

馬![]() 。

。

召卣,殷周金文集成5416,西周早期

白(伯)![]() (懋)父睗(賜)

(懋)父睗(賜)![]() (召)白馬。

(召)白馬。

作册大方鼎,殷周金文集成2760,西周早期

公![]() (賞)乍(作)册大白馬。

(賞)乍(作)册大白馬。

羖簋蓋,殷周金文集成4243,西周中期

王才(在)師![]() (司)馬宫大室。

(司)馬宫大室。

格伯簋,殷周金文集成4264,西周中期

格白(伯)取良馬乘于![]() (倗)生。

(倗)生。

𧽊簋,殷周金文集成4266,西周中期

命女(汝)乍(作)![]() 𠂤家𤔲(司)馬。

𠂤家𤔲(司)馬。

公貿鼎,殷周金文集成2719,西周中期

賓![]() (布)馬轡乘。

(布)馬轡乘。

大鼎,殷周金文集成2808,西周中期

王召![]() (走)馬䧹令取誰(騅)

(走)馬䧹令取誰(騅)![]() 卅

卅![]() (二匹)易(賜)大。

(二匹)易(賜)大。

晉侯蘇編鐘,近出殷周金文集録46,西周晚期

馬![]() (四匹)。

(四匹)。

大簋蓋,殷周金文集成4298,西周晚期![]() (賓)豖

(賓)豖![]() 章(璋)馬兩(輛)。

章(璋)馬兩(輛)。

孟辛父鬲,殷周金文集成739,西周晚期![]() 馬孟辛父乍(作)孟

馬孟辛父乍(作)孟![]() (姞)寶

(姞)寶![]() (尊)鬲。

(尊)鬲。

克鐘,殷周金文集成204,西周晚期

易(賜)克![]() (甸)車馬。

(甸)車馬。

大司馬簠,殷周金文集成4505,春秋早期

大![]() (司)馬孝术自乍(作)飤

(司)馬孝术自乍(作)飤![]() (䀇)。

(䀇)。

走馬薛仲赤簠,殷周金文集成4556,春秋早期![]() (走)馬

(走)馬![]() (薛)中(仲)赤自乍(作)𠀠(其)

(薛)中(仲)赤自乍(作)𠀠(其)![]() (䀇)。

(䀇)。

平陽高馬里戈,殷周金文集成11156,春秋晚期

平𪤝(陽)高馬里鈛(戈)。

司馬朢戈,殷周金文集成11131,春秋

司馬朢之告(造)![]() (戈)。

(戈)。

侯馬盟書185:9,春秋

馬□□。

侯馬盟書85:14,春秋

馬□□。

石鼓文·車工

吾馬既同。

![]() 𧊒壺,殷周金文集成9734,戰國晚期

𧊒壺,殷周金文集成9734,戰國晚期

或![]() (得)

(得)![]() (賢)

(賢)![]() (佐)司馬賙。

(佐)司馬賙。

![]() 𧊒壺, 殷周金文集成9734, 戰國晚期

𧊒壺, 殷周金文集成9734, 戰國晚期

隹(唯)司馬賙訢(齗)詻(諤)戰(僤)㣽(怒)。

宜安戈,近出殷周金文集録1180,戰國晚期

教馬重(董)史。

燕王![]() 戈, 殷周金文集成11305,戰國晚期

戈, 殷周金文集成11305,戰國晚期

郾(燕)王![]() 怎(作)行義自□司馬鉘。

怎(作)行義自□司馬鉘。

庚都司馬鐓,殷周金文集成11909,戰國

庚都司馬。

噩君啓車節,殷周金文集成12112,戰國

女(如)馬女(如)牛女(如)![]() (犆)。

(犆)。

雍王戈,殷周金文集成11093,戰國![]() (雍)王亓(其)所馬。

(雍)王亓(其)所馬。

古璽彙編31,戰國

右聞司馬。

古璽彙編48,戰國

右𨟻(將)司馬。

古璽彙編64,戰國

右司馬鉨。

古璽彙編293,戰國

日庚都萃車馬。

古璽彙編3828,戰國

司馬。

古璽彙編5538,戰國

司馬之府。

古陶文彙編3.399,戰國

關里馬柉〈𣐌〉。

古陶文彙編3.767,戰國

丹馬。

古陶文彙編6.146,戰國

馬。

三晉貨幣120,戰國

雝馬。

中國錢幣大辭典·先秦編299,戰國

馬雝。

燕下都東周貨幣聚珍282,戰國

馬雝。

曾侯乙墓43,戰國

兩馬之䣛(漆)甲。

包山楚簡·文書30,戰國![]() 司馬之州加公孝偳、 里公隨

司馬之州加公孝偳、 里公隨![]() (得)受

(得)受![]() (幾)。

(幾)。

包山楚簡·卜筮祭禱記録228,戰國

大司馬![]() (悼)

(悼)![]() (滑)

(滑)![]() 楚邦之帀(師)徒以

楚邦之帀(師)徒以![]() (救)郙之

(救)郙之![]() (歲)。

(歲)。

包山楚簡·遣策牘1,戰國

四馬晧面。

包山楚簡·文書130反,戰國

須左司馬之![]() 行𨟻(將)以𦖞(聞)之。

行𨟻(將)以𦖞(聞)之。

郭店楚墓竹簡·窮達以時8,戰國

孫![]() (叔)三䠶

(叔)三䠶![]() (

(![]() )思少司馬。

)思少司馬。

上海博物館藏戰國楚竹書三·周易32,戰國![]() (悔)

(悔)![]() =(亡, 喪)馬勿由(逐)。

=(亡, 喪)馬勿由(逐)。

睡虎地秦墓竹簡·效律44,戰國至秦

馬牛誤職(識)耳(佴)。

馬王堆漢墓帛書·胎産書,西漢

乘牡馬。

張家山漢簡·二年律令251,西漢

殺傷馬牛,與盜同法。

居延新簡EPF22.352,西漢

惲𨼾居, 主養驛馬。

居延新簡EPF22.197,西漢

索放所放馬。

漢印文字徵

乘馬道人。

漢印文字徵

馬適僑印。

蒼山元嘉元年畫像石墓題記,東漢

尉車馬前者功曹,後主簿亭長。

雁門太守鮮于璜碑陽,東漢

遷度遼右部司馬。

穆彦墓誌,北魏

駙馬都尉。

賀屯植墓誌,北周

至如揮戈跨馬,氣籠六郡之奇。

馬少敏墓誌,隋

齊故員外郎馬君誌銘。

高緊墓誌,隋

控馬陵雲。

張翼墓誌,唐

馬送佳城,魚懸泉帳。

□滿墓誌,唐

祖齊益州司馬。

孫拙墓誌,後唐

豈冝休馬之辰,復有殲良之歎。

《説文》: “馬, 怒也。 武也。 象馬頭髦尾四足之形。 凡馬之屬皆从馬。 ![]() , 古文。

, 古文。 ![]() , 籀文馬與𢒠同, 有髦。”

, 籀文馬與𢒠同, 有髦。”

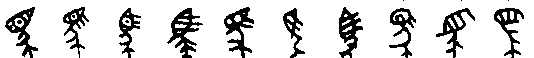

“馬”字,象馬之形。甲骨文及早期族氏銘文中最象馬形。西周金文形體開始簡化,身體四肢只剩下線條,頭部簡化爲目形。不過保存了最具特徵的鬃毛,且多規整爲三根線條。戰國文字中出現身體省略,用兩根線條代替的寫法。漢代隸書寫法與今楷書近似,足部演變爲四點,有時四點連寫,或成一線。出土實物文字中多用其本義,亦可作國名與姓氏。實物文字中的“駙馬”、“司馬”,皆爲官名。

馬 ;

; (mǎ)

(mǎ)

左象首及四足一尾,“彡”象髦,小篆之髦連於首。

*馬mrwav

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 怒也, 武也。象馬頭髦尾、四足之形。凡馬之屬皆从馬。

, 怒也, 武也。象馬頭髦尾、四足之形。凡馬之屬皆从馬。  , 古文。

, 古文。  , 籀文馬與𢒠同有髦。 (十篇上)

, 籀文馬與𢒠同有髦。 (十篇上)

(馬全形)

- 特定量是什么意思

- 特定金钱信托是什么意思

- 特定银行担保是什么意思

- 特定阅读障碍是什么意思

- 特定险是什么意思

- 特定项目的投资机会研究是什么意思

- 特定(单一)恐惧症是什么意思

- 特客是什么意思

- 特宥是什么意思

- 特宽型室性早搏是什么意思

- 特宽角多倍测量仪是什么意思

- 特寄传、知何处。是什么意思

- 特富灵是什么意思

- 特察使是什么意思

- 特将是什么意思

- 特小当量核武器是什么意思

- 特小鸡蛋(重三十五克左右)是什么意思

- 特尔是什么意思

- 特尔为克是什么意思

- 特尔勒是什么意思

- 特尔尼是什么意思

- 特尔庆阿是什么意思

- 特尔戈埃斯之战是什么意思

- 特尔戈维什泰是什么意思

- 特尔戈维什特是什么意思

- 特尔拉洼是什么意思

- 特尔斐是什么意思

- 特尔斐方法是什么意思

- 特尔斐法是什么意思

- 特尔特里之战是什么意思

- 特尔瓦西埃征是什么意思

- 特尔祜是什么意思

- 特尔维人是什么意思

- 特尔菲切斯,g.是什么意思

- 特尔菲法是什么意思

- 特尔诺沃是什么意思

- 特尔诺沃宪法是什么意思

- 特尔费尔是什么意思

- 特尼谷是什么意思

- 特居地制度是什么意思

- 特屈儿是什么意思

- 特屈拉辛是什么意思

- 特展是什么意思

- 特工是什么意思

- 特工人员是什么意思

- 特工处是什么意思

- 特工处(美)是什么意思

- 特工经费是什么意思

- 特工训练是什么意思

- 特工队是什么意思

- 特差是什么意思

- 特巴图色启勒图和硕特是什么意思

- 特巾是什么意思

- 特布克是什么意思

- 特布唁忱是什么意思

- 特库姆塞是什么意思

- 特库殷是什么意思

- 特应性皮炎是什么意思

- 特底浪是什么意思

- 特庙是什么意思