香蕉束顶病banana bunchy top

引致香蕉植株束顶,矮缩的一种病毒病害。1889年斐济首先报道,1901年中国台湾和埃及发现此病。1927年被确证是一种由香蕉黑脉蚜(Pentalonia nigronervosaCoquerel)传递的病毒病,1990年中国苏鸿基首次提取出病毒粒子。

分布和为害 至1986年已有30多个国家报道。主要分布于亚洲-太平洋岛屿和非洲少数国家及中国的广东、广西、福建、云南、台湾等省、自治区。病株一般不抽蕾。1923~1927年几乎毁灭澳大利亚新南威尔士州的香蕉业。1986年广东东莞发病面积达9200公顷,占种植面积83.6%,仅沙田镇香蕉减产一万多吨。广西1987年发病面积7300公顷,占种植面积40.2%,南宁市邢龙乡因该病减产香蕉175万千克。

束顶病最显著特症是新出叶片一片比一片窄小、硬直,最后成束丛生于假茎顶端,植株矮缩,病叶边缘褪绿变黄并产生浓绿色短线条斑,断续密布于中脉和平行脉上,呈“青筋”症状。母株发病后,长出的分蘖多数最后全部发病。通常不开花结蕾,现蕾时发病的植株长出的畸形果不能食用。病株根球部分变红紫色,根大部分腐烂;叶绿体充塞于病叶韧皮部附近组织的细胞内。

病因 病原物为香蕉束顶病毒(Banana bunchtop virus,BBTV),属黄矮病毒组群,病毒粒子呈球状,20~22纳米,壳蛋白亚基的相对分子量为2.0×106。自然界存在强毒株和弱毒株。寄主范围限于芭蕉科内5个种。芋为无症寄主。绝大多数香蕉品种感病,个别品种如大蜜哈(Grosmichel),维玛玛(Veimama)较抗病,荫蔽潮湿地段比向阳地段发病多,长期施用无机氮肥、土壤偏酸、钾肥不足,病害发生较多。3月至5月和9月至11月,降雨少,气候干旱,蚜虫繁殖快。翅蚜数量大时,病多,温度较低(10~15℃),蚜虫传病效能降低则病少。

侵染过程和病害循环 病区初侵染源主要是病株及其吸芽,在新区和无病区是带毒吸芽,自然媒介昆虫为香蕉黑脉蚜、交脉蚜(P.nercosa),均以持久方式传递,获毒饲育期为几小时至48小时,传毒效率随饲育期延长而提高,最短传毒饲育期为1.5~2小时,循回期为几小时至48小时,可保持传毒能力13天、虫卵不传病。冬季可在芋的组织缝隙内越冬。由蚜虫传染扩散时,在20米内可有70%植株受到传染,远离侵染源1 000米以上不被传染。通常,蕉苗感染后1~3个月发病,蚜虫传播引起再侵染。高温下幼龄植株的病毒潜育期比老龄植株的短。广州夏季(25~32℃)潜育期为13~30天,每年4月至5月发生最多,冬季潜育期长达60天,翌春气温升高后才显症。影响蚜虫大发生的环境条件即为影响病害流行的主要因素。

病害控制 严格选种不带病毒的种苗,用无毒种苗逐步更新病蕉园,并彻底喷药防蚜。控除病株、可利用香蕉束顶病毒的单克隆抗体或探针检测香蕉试管组培苗或田间未显症植株。注射草甘磷于离地面30~60厘米的假茎(或直接自上灌注煤油,使植株枯萎、蚜虫死亡),几天内使病株及根茎组织枯萎,挖除病株后,补种较抗病的粉蕉或大蕉。合理施肥,适当增施石灰。

香蕉束顶病banana bunchy top

又称蕉公病。香蕉的重要病毒病害。病原物是病毒界黄化病毒组的香蕉束顶病毒(Banana bunchy top virus)。病株的新生叶片逐片短缩而狭小,致使植株矮缩,叶片挺直束生,叶脉上有长短不一深绿色条纹,叶柄及假茎上条纹更明显。病株分蘖增多,根头紫红色,无光泽,根系变成紫色或腐烂,不发新根,大多病株不能开花结果,少数开花结果,但果柄弯曲,蕉果小而稀少,果端细如手指,肉脆无香蕉味。病毒主要由母株传至根蘖苗,蕉园中的香蕉交脉蚜亦可传毒。春夏季高温干旱有利于蚜虫繁殖,导致发病严重。采取严格选用不带病毒蕉苗。可采取及时挖除病株及防治蚜虫相结合等防治措施。

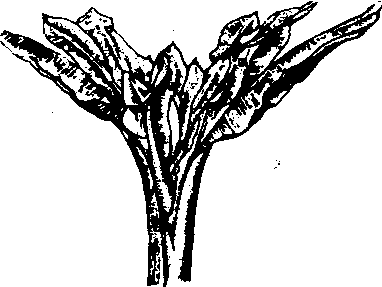

香蕉束顶病症状

- 青年毛泽东与湖南思想界是什么意思

- 青年毛泽东思想轨迹是什么意思

- 青年毛泽东的思想轨迹是什么意思

- 青年民兵之家是什么意思

- 青年法律手册是什么意思

- 青年法律知识手册是什么意思

- 青年派是什么意思

- 青年消费合作社是什么意思

- 青年游记是什么意思

- 青年点是什么意思

- 青年父母必读是什么意思

- 青年父母育儿大全是什么意思

- 青年特别练成所是什么意思

- 青年王国材是什么意思

- 青年环是什么意思

- 青年现代生活实用手册是什么意思

- 青年生活是什么意思

- 青年生活大全是什么意思

- 青年生活实用大全是什么意思

- 青年生活手册是什么意思

- 青年生活方式是什么意思

- 青年生活社是什么意思

- 青年电工手册是什么意思

- 青年电影制片厂是什么意思

- 青年男女是什么意思

- 青年男女之间的恋情是什么意思

- 青年男女交际、谈恋爱是什么意思

- 青年男女多情善感的心地是什么意思

- 青年男女幽会的地方是什么意思

- 青年男女私相约会是什么意思

- 青年男女赠送定情信物是什么意思

- 青年男子是什么意思

- 青年百科知识词典是什么意思

- 青年的价值取向是什么意思

- 青年的性教育是什么意思

- 青年的爱是什么意思

- 青年的自主观是什么意思

- 青年的花是什么意思

- 青年的道德社会化是什么意思

- 青年监督岗是什么意思

- 青年知识手册是什么意思

- 青年社会化是什么意思

- 青年社会学是什么意思

- 青年社会工作是什么意思

- 青年社会角色是什么意思

- 青年福利是什么意思

- 青年科技启明星计划是什么意思

- 青年科技手册是什么意思

- 青年突击手是什么意思

- 青年突击队是什么意思

- 青年篮球队是什么意思

- 青年组织是什么意思

- 青年经济常识手册是什么意思

- 青年维也纳是什么意思

- 青年维克剧院是什么意思

- 青年编辑是什么意思

- 青年老生三杰是什么意思

- 青年者,人生之王,人生之春,人生之华也是什么意思

- 青年职业技术职业学校是什么意思

- 青年联合会是什么意思