颅的内面

颅的内面

颅腔是容纳脑、脑膜及其血管的骨性腔,由额骨、顶骨、蝶骨、颞骨、枕骨和筛骨的一小部分构成;其内面由颅内膜衬覆。实际上颅内膜是上述颅骨颅腔面的骨膜,也就是硬脑膜的外层。此膜在颅的孔、裂处延至颅外直接移行为颅外的骨膜;在颅腔内的颅缝处与缝韧带融合。颅可划分为颅盖与颅底,二者的大致分界线为:自枕外隆凸循两侧的上项线经两侧的乳突根、外耳门上缘、颞骨颧突根、大翼颞下嵴至眶上缘,再向内侧延至前正中线。

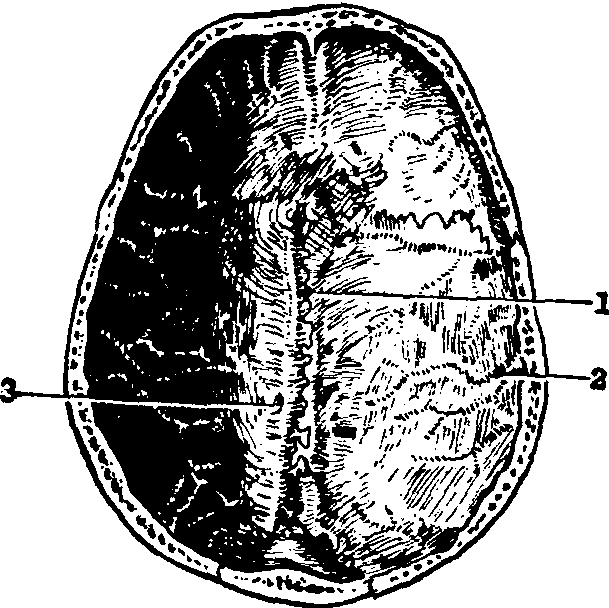

颅盖内面观 颅盖内面直接邻接脑膜,可见与脑的沟回相应的骨嵴与脑压迹,侧方呈现脑膜动脉沟;沿正中线可见上矢状窦沟,其外侧有与蛛网膜颗粒对应的颗粒小凹(图1)。

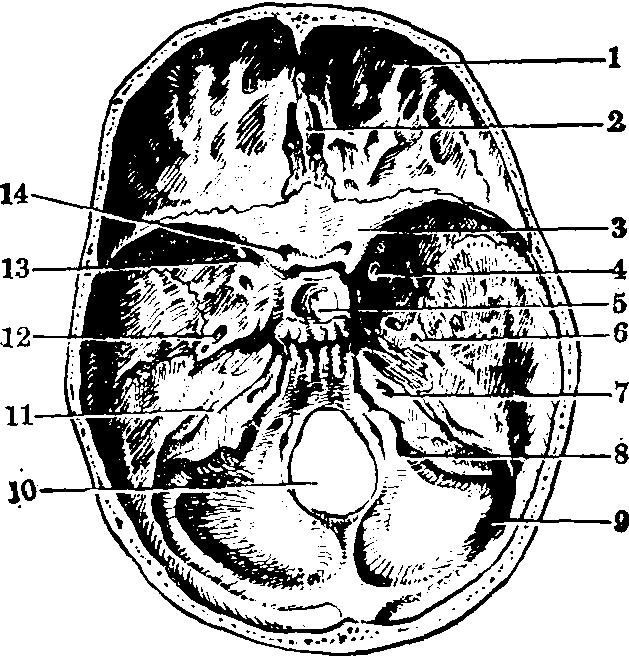

颅底内面观 颅底内面的形态与脑的额叶、颞叶及小脑底面相对应,因而形成高低不等的前、中、后三级阶梯样的三个颅窝。

颅前窝 前窝最高,由额骨眶板、筛骨筛板以及蝶骨体的前分和小翼上面组成,并以小翼后缘和交叉沟前缘同颅中窝分界。前窝容纳脑额叶。窝底中分前部与鼻腔分隔,后部与蝶窦隔开,两侧分构成眶的顶。在正中线上,自前至后依次为额嵴、盲孔、鸡冠。筛板正中线两侧有筛孔,下通鼻腔,为嗅神经(Ⅰ)根丝所通过。颅前窝底的骨板甚薄易遭骨折。蝶骨小翼的游离后缘正对大脑外侧沟,

图1 颅盖内面观

1.上矢状窦沟 2.脑膜中动脉沟 3.顶孔

图2 颅底内面观

1. 颅前窝 2. 鸡冠 3. 蝶骨小翼 4. 圆孔 5. 垂体窝 6. 棘孔 7. 内耳门 8.

颈静脉孔 9. 乙状沟 10. 枕骨大孔 11.颞骨岩部上缘 12. 卵圆孔 13. 眶上裂 14. 视神经孔

颅中窝 中窝较颅前窝为低,由蝶骨体上面、大翼脑面、颞骨岩部前面构成; 以蝶骨鞍背上缘和两侧颞骨岩部上缘同颅后窝分界。中窝可分为较窄的中间部及宽广深凹的两个外侧部。

中间部以马鞍形的蝶鞍为中心,前部被横置的隆起即鞍结节分成前方较浅的交叉前沟和后方深陷的垂体窝(容脑垂体)。交叉前沟向两侧经视神经管(孔)通眶,有视神经(Ⅱ)及眼动脉通过。鞍结节两侧接近颈动脉沟前端处的突起,为中床突。垂体窝后方向上前隆起的骨板,称为鞍背,其后外侧角突出,称为后床突。蝶骨体侧分与大翼连接处是颈动脉沟的所在部位。沟的后端自蝶骨体、额骨岩部尖及枕骨三者围成的破裂孔起始; 沟的前端达中床突。颈内动脉从颈动脉管内口至破裂孔的后缘,穿过孔上口进入颈动脉沟,行向前,分为脑动脉及眼动脉以终。蝶鞍两侧即为海绵窦所在部位。

外侧部低而深陷,容纳脑颞叶。其主要结构为一连串的孔裂,排列在自前外侧弯向蝶骨体继而转向后外的一条弧线上。

❶在蝶骨小翼后缘外侧端之后外侧处,大翼上有不常见的泪孔,前通眶;

❷在大、小翼之间的是眶上裂,其纵轴指向上前外,通眶,有动眼神经(Ⅲ)、滑车神经(Ⅳ)、眼神经(Ⅴ1)、展神经(Ⅵ)及眼静脉通过:

❸圆孔在眶上裂的后下方,水平向前通入翼腭窝,有上颌神经(Ⅴ2)通过;

❹圆孔后外侧,偶尔可见一静脉孔(Vesalins 孔),有导静脉连通翼肌静脉丛;

❺再向后外侧为较大的卵圆孔,下通颞下窝,为下颌神经(V3)和导静脉所通过;

❻岩孔介于卵圆孔与棘孔之间,偶见岩小神经由此下达颞下窝;

❼棘孔近蝶骨棘,为脑膜中动脉及下颌神经的脑膜支所通过。颞骨岩部前面的形态复杂,都与其深面结构有关。中心结构为近中点处的弓状隆起,其深部为前半规管。隆起之前外侧为鼓室盖; 前内侧有两条浅沟向后连于两小孔,分别为岩大和岩小神经管裂孔与岩大和岩小神经沟。岩部上缘有浅的岩上窦沟,在破裂孔后外侧,位于岩部前面近尖端处的凹陷是三叉神经压迹。

颅后窝 最深最大,容纳小脑、脑桥及延髓,由枕骨及颞骨岩部后面组成。窝中央最低处为枕骨大孔。孔向前接斜坡,承托脑桥及延髓;孔的两侧有舌下神经管,通过舌下神经(Ⅻ)。岩部后面中央有内耳门,通过面神经(Ⅶ)、前庭蜗神经(Ⅷ)及内耳血管。前庭水管外口位于内耳门的后外侧。岩部后缘前分有岩下窦沟; 中分约在内耳门和前庭水管外口之间,有蜗水管外口。枕骨内面中央的隆起,称为枕内隆凸。向前连枕内嵴,为小脑镰附着处。上矢状窦沟行经枕内隆凸。多数转向右侧,续横窦沟,再弯曲向下接乙状窦沟,终于颈静脉孔。此孔有舌咽神经(Ⅸ)、迷走神经(Ⅹ)、副神经(Ⅺ)、乙状静脉窦(出孔即为颈内静脉)和岩下窦等通过。颈静脉孔一般右侧较左侧为大,中国人之右侧较大者占61.4%。

由于力学冲击波的传递,颅受某种暴力打击时,往往导致颅底骨折。如果骨折伴有脑膜损伤发生在颅前窝,可出现脑脊液外漏入鼻腔;颅底中部伤及颞骨岩部伤,可能有外耳道流血或脑脊液外漏;颅后窝损伤,可致乳突部流血。颅底的孔裂及导血管众多,面部三角区、眶、颞下窝翼肌静脉丛、枕下三角等处的炎症,都可能延及颅内,甚至引起严重后果。

☚ 颅的外面 眶 ☛

- Silver proteinate是什么意思

- Silver rod是什么意思

- Silver sponge是什么意思

- Silver sulfate是什么意思

- Silver sulfide是什么意思

- Silver thiocyanate是什么意思

- Silver tungstate是什么意思

- Silverwater virus是什么意思

- Silver wire是什么意思

- Simazin是什么意思

- Simbu virus是什么意思

- Simbu virus group是什么意思

- Simian adenovirus(Hull et al.)是什么意思

- Simian agent 8是什么意思

- Simian cytomegalovirus(Malherbe & Harwin)是什么意思

- Simian entero viruses(Hull et al.)是什么意思

- Simian foamy virus是什么意思

- Simian haemorrhagic fever virus(Palmer et al.)是什么意思

- Simian papilloma virus(Lucke)是什么意思

- Simian parainfluenza virus(Hull et al.)是什么意思

- Simian rotavirus是什么意思

- Simian sarcoina associated virus是什么意思

- Simian sarcoma virus是什么意思

- Simian viruses是什么意思

- Sindbis virus(Tatlor et al.)是什么意思

- SiO2(polymorph)是什么意思

- SiO2的变态及其性质是什么意思

- SiO2系是什么意思

- SiSe(g)是什么意思

- SIT复鞣剂是什么意思

- SIV-1亚硫酸化植物油加脂剂是什么意思

- SJ型加料机是什么意思

- SJ型加香机是什么意思

- Slip-Eze是什么意思

- Sllver wool是什么意思

- Slow viruses是什么意思

- SL型烟丝冷却机是什么意思

- SMC国际超合金集团是什么意思

- SmOF是什么意思

- SnO2是什么意思

- Snowshoe hare virus是什么意思

- SnTe是什么意思

- Sobemovirus是什么意思

- Soda lime是什么意思

- SODIMAT(D49)数据综合测试仪是什么意思

- Sodium是什么意思

- Sodium 2,4-dinitro benzene sulfonate是什么意思

- Sodium 2-mercapto ethane sulfonate是什么意思

- Sodium acetate anhydrous是什么意思

- Sodium acetate trihydrate是什么意思

- Sodium alginate是什么意思

- Sodium aluminate是什么意思

- Sodium amide是什么意思

- Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate是什么意思

- Sodium arsenate dibasic heptahydrate是什么意思

- Sodium arsenate monobasic monohydrate是什么意思

- Sodium arsenate,tribasic dodecahydrate是什么意思

- Sodium arsenite是什么意思

- Sodium azide是什么意思

- Sodium benzene sulfinate是什么意思