韋韋(韦)Wéi

现行较常见姓氏。今内蒙古之乌海,山东之淄博、平邑,山西之太原,江西之金溪,云南之河口、陇川,广西之田林,广东之新会、澄海等地均有分布。汉、壮、水、苗、侗、白、回、瑶、黎、藏、布朗、布依、仡佬、仫佬、毛难、朝鲜等多个民族皆有此姓。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶郑樵注云: “亦曰 ‘豕韦’ 氏,风姓。杜预云: ‘彭,商之伯国,今滑州韦城即其地。能豢龙,故韦城古城内有豢龙井尚存。’ 《唐表》 云: 颛帝孙大彭为夏诸侯,少康之世封其别孙元哲于豕韦。大彭、豕韦迭为商伯,周赧王时始失国,徙居彭城,以国为氏。” (按:“元哲之名无所经见,春秋自无韦国,何得到赧王?韦伯遐二十四世孙孟为楚王傅,去位徙居鲁国邹县。”——亦可参考。)

❷为韩姓所改,《中文大字典》称: “汉韩信为吕后所斩。萧何使蒯彻匿韩信子于粤中,取 ‘韩’ 之半改姓 ‘韦’。”

❸ 《姓氏考略》 据《汉书·西域传》 注云: “汉疏勒国亦有韦姓。”疏勒,汉时西域国名,故地在今新疆喀什喀尔一带。

❹又据《唐书·桓彦范传》注云: “唐中宗赐桓彦范为韦氏。”此则为桓姓所改。

❺藏族之韦姓历史颇早,松赞干布时即有韦氏,当以族为氏。

❻苗族之韦姓,分布于贵州之榕江,相传为水族韦姓融入。

❼瑶族之韦姓,属背篓瑶,相传为韦得雄之后。

❽壮族之韦氏为其大姓,历史悠久,分布於广西宜山。《新唐书》 载: “天宝初,黄姓强,与韦氏、周氏、侬氏相唇齿” 云云。或称韩信之后,避难改为 “韦”,“原居山东历城府盖都县糯米巷福堂街……”

❾布依族亦多韦姓,其源不一: 韦,布依语指“火”,火可取暖,可熟食,受人爱惜与崇拜,遂或以 “韦” 为姓,相传其先兄妹相婚,生下一肉团,砍碎肉团,丢向四处,化而为人家,遂以所丢之处为姓; 丢在杨树上的即姓杨,丢在李树上的,即姓李,丢在火堆上的,即姓韦……; 或为姓所改, , 古国名, 音yí, 读如 “依”, 其民因以国为姓,书写时讹而为韦,音随形变,音wéi;或为韩姓所改,称: “韩信之后,避乱改姓韦”。注

❺——

❾见 《中国人的姓名》。

汉代有韦贤,邹人,名儒; 唐代有韦应物,诗人; 宋代有韦许,芜湖人; 太平天国时有韦昌辉。

韋wéi

熟牛皮。崔駰《七依》:“礱以絺綌,砥以柔韋。”

韋

“韦”的繁体字。

韋韦

见〔如韋〕

韋

豕韋,彭姓也。《詩經·商頌·長發》: “韋顧既伐,昆吾夏桀。” 鄭玄箋:“韋,豕韋,彭姓也。” 陸德明 《經典釋文》: “韋、顧,二國名也。《漢書·古今人表》 作韋鼓。”

熟皮。《左傳·僖公三十三年》:“及滑,鄭商人弦高將市於用,遇之,以乘韋先,牛十二犒師。”《漢書·鄭崇傳》:“每見,曳革履。”顏師古注:“孰曰韋,生曰革。”

韋wei

ED66

“韦”的繁体。

韋wéi

W029

“韦”的繁体。

317.韋(p3372.1)

释文作:

❶柔皮;去毛熟治的皮革。《左传·僖三三年》: “(秦师)及滑,郑商人弦高将市於周,遇之,以乘韦先牛十二犒师。”

❷违背。通“违”。《汉书·礼乐志·郊祀歌·天门》: “五音六律,依韦飨昭。”

❸计算圆周的量词。通“围”。《汉书·成帝纪》建始元年: “是日大风,拔甘泉畤中大木十韋以上。”

❹姓。出颛顼之后大彭,为夏之诸侯,彭子封于豕韦,子孙以国为氏。见《元和姓纂·二·微》。

按:释文可商者三:

一、义项一“柔皮”项下,举《左传·僖公三三年》书证固当,然其义不显。似应更举意义显豁之例证: 《楚辞·屈原<卜居>》:“将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?宁昂昂若千里之驹乎?”于“如脂如韦”句下,汉人王逸注云: “柔弱曲也。”五臣注: “能滑柔也。”宋人洪兴祖补注:“韦,柔皮也。”则该义项下,先之以《左传》,继之以《楚辞》,其义昭昭明矣。

二、义项三“通‘围’”引《汉书·成帝纪》书证下,补足唐·颜师古注: “韦与围同。”更有助于词义之理解。原漏引,失之。

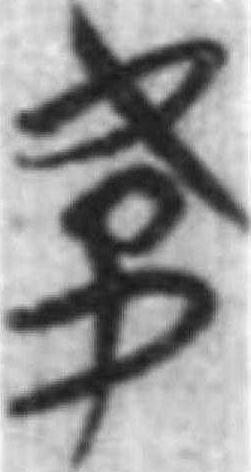

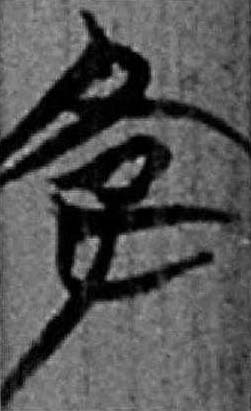

三、所列四个义项,次第凌乱,不足体现本义、引申义、再引申之相互关系,既有碍词义之理解,又有本末倒置之弊。考“韋”字,甲骨文作![]() (《殷墟文字甲编》350);金文作:

(《殷墟文字甲编》350);金文作: (俞父盘);小篆作:

(俞父盘);小篆作:![]() 《说文·韋部》:“韋,相背也。从舛、□音(wei)声。兽皮之韋,可以束物,枉戾相韋背,故借以为皮韋。”从甲骨文、金文、小篆诸形体看,都象两只脚于城邑两面向不同方向走,故其本义为“违背”,当列为第一义项。《说文》所释甚当,可从。又,字形象两只脚于城邑两面向不同方向走,亦可解为“圍绕”,动词,引申为量词“圍”, 《汉书·成帝纪》颜师古注已指明“韦与圍同”即韦、围古今字。则动词“围绕”当列为第二义项;量词“围”当列为动词之引申义。至于,皮去毛而熟治之,使柔软可屈曲绕物,为柔(形容词),为柔皮,则为另一系列,《说文》已指为假借义,可列第三义项。另如姓氏,与造字本义、引申义无涉,故可列于后,是为第四义项。

《说文·韋部》:“韋,相背也。从舛、□音(wei)声。兽皮之韋,可以束物,枉戾相韋背,故借以为皮韋。”从甲骨文、金文、小篆诸形体看,都象两只脚于城邑两面向不同方向走,故其本义为“违背”,当列为第一义项。《说文》所释甚当,可从。又,字形象两只脚于城邑两面向不同方向走,亦可解为“圍绕”,动词,引申为量词“圍”, 《汉书·成帝纪》颜师古注已指明“韦与圍同”即韦、围古今字。则动词“围绕”当列为第二义项;量词“围”当列为动词之引申义。至于,皮去毛而熟治之,使柔软可屈曲绕物,为柔(形容词),为柔皮,则为另一系列,《说文》已指为假借义,可列第三义项。另如姓氏,与造字本义、引申义无涉,故可列于后,是为第四义项。

要之,韋之义项排列当作:

❶违背;

❷围绕,引申为量词“围”;

❸柔软,柔皮;

❹姓氏。则“韋”之本义、引申义、假借义关系、次第明矣。

〖韋〗 粵 wai4〔圍〕/ wai5〔偉〕普 wéi

熟牛皮,有成語「〜編三絕」。左丘明《左傳.僖公三十三年》:「以乘〜先,牛十二犒師。」(乘:四。以四張熟牛皮和十二頭牛犒勞秦兵。)203.趣談“韋”字

韋,初文像衆人圍繞著圖騰轉圈子,“圍”本字。借指韋(違)背。

韋韦,.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 甲骨文;

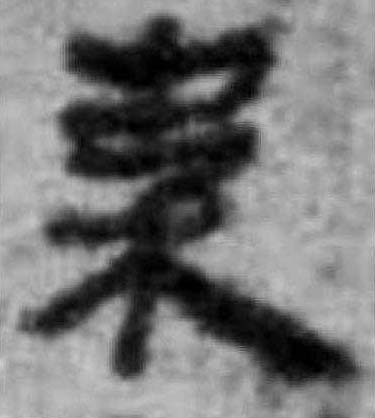

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆wéi

篆wéi

[止,表示脚趾,象徵衆人圍著圖騰轉,是古代的一種祭祀儀式。(《説文》:“韋,相背也。從舛(chuǎn),![]() 聲。獸皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以爲皮韋。

聲。獸皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以爲皮韋。.jpg) ,古文韋。”説文不確。韋,先人繞著圖騰而轉,爲祭祀的一種儀式。“圍”本字。後來用以指“熟牛皮”,仍有圍繞之意。姓。)]

,古文韋。”説文不確。韋,先人繞著圖騰而轉,爲祭祀的一種儀式。“圍”本字。後來用以指“熟牛皮”,仍有圍繞之意。姓。)]

《詩經·商頌·長發》:“韋顧既伐,昆吾夏桀。”(討伐韋顧如破竹,昆吾夏桀更不留。)

韋(wéi)

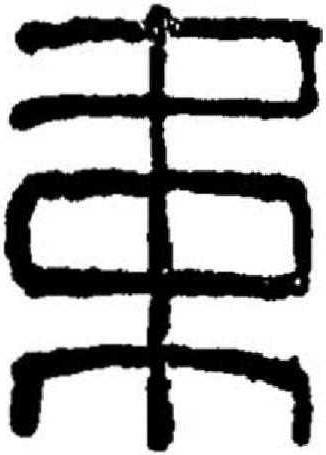

“.jpg) ,相背也。从舛,囗声。兽皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以为皮韋。凡韋之属皆从韋。

,相背也。从舛,囗声。兽皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以为皮韋。凡韋之属皆从韋。.jpg) ,古文韋。”(宇非切)

,古文韋。”(宇非切)

徐锴《系传》:“皮柔孰为韋。囗音韋。”

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,囗为城邑,止表足迹,会巡逻护衛在城邑之意。商代金文或作

,囗为城邑,止表足迹,会巡逻护衛在城邑之意。商代金文或作.jpg) 、

、.jpg) 。“韋”实为“衛”之初文,本义是保衛、护衛。卜辞中,“韋”字多借用为人名和地名。“韋”后来被假借为煮熟的兽皮或熟牛皮条,成为常用义,如《包山楚简》259:“二紫韋之

。“韋”实为“衛”之初文,本义是保衛、护衛。卜辞中,“韋”字多借用为人名和地名。“韋”后来被假借为煮熟的兽皮或熟牛皮条,成为常用义,如《包山楚简》259:“二紫韋之![]() 。”[1]字形作

。”[1]字形作.jpg) 、

、.jpg) ,曾侯乙墓竹简作

,曾侯乙墓竹简作.jpg) 。

。

韋部有十五个属字。如“韤”下云:“足衣也。从韋,蔑声。”俗写为“韈、襪”,简体为“袜”。又“韜”下云:“剑衣也。从韋,舀声。”引申有收藏、收敛等义。又“韓”下云:“井垣也。从韋,取其帀也。倝声。”

韋( )

)

甲骨文合集515,殷

甲午卜, 韋, 貞![]() 羌不……

羌不……

韋作父丁鼎,殷周金文集成2120,西周早期

韋乍(作)父丁彝。

按: 中間从帀不从口。

匍盉,文物1998年04期,西周中期

曾(贈)匍于柬麀𠦪(賁)韋兩赤金一匀(鈞)。

五年相邦吕不韋戈,殷周金文集成11396,戰國晚期

五年,相邦吕不韋造。

包山楚簡·遣策259,戰國

二紫韋之![]() (帽)。

(帽)。

包山楚簡·遣策273,戰國![]() 韋

韋![]() (櫜)。

(櫜)。

郭店楚墓竹簡·老子甲30,戰國

夫天多期(忌)韋(諱),而民爾(彌)畔(叛)。

上海博物館藏戰國楚竹書五·君子爲禮1,戰國

𧧑(顔)囦(淵)![]() (作)而𣌭(答)曰:“韋(回)不𢘓(敏), 弗能少居也。”

(作)而𣌭(答)曰:“韋(回)不𢘓(敏), 弗能少居也。”

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種89,戰國至秦

韋革、紅器相補繕。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

韋非以梁王之令。

漢印文字徵

巨韋季春。

蕩陰令張遷碑陽,東漢

故吏韋萌等僉然同聲。

封龍山頌,東漢

月紀豕韋。

晉皇帝三臨辟雍皇太子再莅盛德頌陰,晉

博士京兆韋氶元舉。

元乂墓誌,北魏

丹青有歇,韋編易絶。

掌徹墓誌,唐

惟君耀韋珠而挺質,包謝玉而含姿。

《説文》: “韋,相背也。从舛口聲。獸皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以爲皮韋。凡韋之屬皆从韋。 ![]() , 古文韋。 ”

, 古文韋。 ”

甲骨文、金文中的“韋”字,中間或从帀不从□。戰國文字从舛从口。“韋”字中的“口”代表行程目的地,以“舛”、“口”會違離其地之意,“韋”當爲“違”之初文。

韋 (wéi)

(wéi)

从舛,口聲。

【按】韋,《説文》:“相背也。”今作“違”。

韋vjwər

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》: 韋,相背也。从舛,口聲。獸皮之韋,可以束物。枉戾相韋背,故借以為皮韋。凡韋之屬皆从韋。(五篇下)

衆足(人)前進包圍一城之意。

- 职业技能鉴定三十条是什么意思

- 职业技能鉴定专业委员会是什么意思

- 职业技能鉴定专家队伍是什么意思

- 职业技能鉴定主观题是什么意思

- 职业技能鉴定单项考核及格率是什么意思

- 职业技能鉴定命题是什么意思

- 职业技能鉴定命题原理是什么意思

- 职业技能鉴定命题技术是什么意思

- 职业技能鉴定命题技术标准是什么意思

- 职业技能鉴定命题技术规程是什么意思

- 职业技能鉴定命题规程是什么意思

- 职业技能鉴定命题质量评估是什么意思

- 职业技能鉴定命题质量评估技术是什么意思

- 职业技能鉴定命题质量评估方案是什么意思

- 职业技能鉴定客观题是什么意思

- 职业技能鉴定所是什么意思

- 职业技能鉴定所(站)条件标准是什么意思

- 职业技能鉴定技术与方法指导委员会是什么意思

- 职业技能鉴定技能试题是什么意思

- 职业技能鉴定技能(操作)试卷结构是什么意思

- 职业技能鉴定指导中心是什么意思

- 职业技能鉴定操作技能考核典型作业法是什么意思

- 职业技能鉴定操作技能考核典型项目法是什么意思

- 职业技能鉴定操作技能考核命题领域是什么意思

- 职业技能鉴定操作技能考核模拟情境法是什么意思

- 职业技能鉴定操作技能考核现场考核法是什么意思

- 职业技能鉴定收费管理是什么意思

- 职业技能鉴定模式型命题是什么意思

- 职业技能鉴定测评系统是什么意思

- 职业技能鉴定申报是什么意思

- 职业技能鉴定的职业(工种)是什么意思

- 职业技能鉴定的职业(工种)等级是什么意思

- 职业技能鉴定的行为领域是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定方式是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定点是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定点重要程度比例是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定范围是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定范围鉴定比重是什么意思

- 职业技能鉴定的鉴定要素细目表是什么意思

- 职业技能鉴定目标系统是什么意思

- 职业技能鉴定知识试题是什么意思

- 职业技能鉴定知识(书面)试卷结构是什么意思

- 职业技能鉴定社会化管理是什么意思

- 职业技能鉴定站是什么意思

- 职业技能鉴定组卷计划书是什么意思

- 职业技能鉴定经验型命题是什么意思

- 职业技能鉴定统一命题管理是什么意思

- 职业技能鉴定统一组织形式是什么意思

- 职业技能鉴定统计报表是什么意思

- 职业技能鉴定考务管理是什么意思

- 职业技能鉴定考核通过率是什么意思

- 职业技能鉴定考评人员任职资格是什么意思

- 职业技能鉴定行业是什么意思

- 职业技能鉴定要素是什么意思

- 职业技能鉴定规定是什么意思

- 职业技能鉴定规范是什么意思

- 职业技能鉴定评分一致性是什么意思

- 职业技能鉴定试卷是什么意思

- 职业技能鉴定试卷信度是什么意思

- 职业技能鉴定试卷卷间等值度是什么意思