非外伤性寰枢椎脱位

非外伤性寰枢椎脱位是寰枢椎之间的一种病理性脱位。多发生于咽喉感染、急性化脓性扁桃腺炎或脓肿之后。颈部疼痛、突发或缓发性斜颈及颈部旋转活动障碍为其主要特征,故有时也称为自发性寰枢椎脱位,炎性斜颈,旋转性半脱位。多发于儿童及少年。

寰枢椎容易发生脱位,与其解剖结构有密切关系。寰椎无椎体,由前弓和后弓组成,呈环状故名,其两侧的前、后弓交界部较肥厚称为侧块,寰椎横韧带附着于两侧块内面的结节上,把寰椎孔分为前、后两部分,前部有枢椎的齿突,后部有脊髓,寰枢椎之间有四个关节:寰齿关节,寰椎横韧带和齿突之间的关节,其余两个为两侧关节突间的关节。由于关节突的关节面近于水平位; 关节囊又较松弛;上述四个关节的滑膜腔相互通联,而且还与寰枕关节相通,致使上述任何一个关节有急性发炎,极易蔓延到其他关节或邻近软组织发生急性炎症,使椎骨充血脱钙、关节囊及横韧带松弛,两者都可发生寰枢椎脱位。加以颈部肌肉的保护性痉挛以及头颅的重力作用,易使寰椎向前脱位。如果炎症病变限于一侧,可发生单侧旋转性脱位。

本病一般常发生于咽喉部感染后一周左右,病人突然感觉颈部疼痛,活动障碍,和斜颈畸形。临床上常见到者有两类:

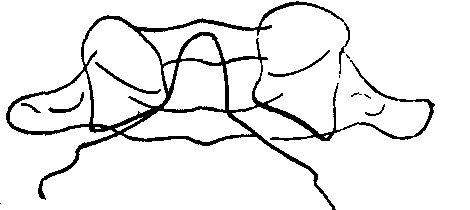

❶单侧前脱位,亦称旋转性半脱位。由于仰卧时枕头可使头部前屈,一侧咽喉炎或颈部感染,关节囊韧带松弛和患侧颈肌痉挛,故常呈单侧前脱位。其特征是病人头部向患侧及前方倾斜,颏部转向正常侧,颈部各方向的运动均受限制,并呈侧凸、后凸畸形。寰椎后结节部有压痛,项肌紧张,枕大神经区有压痛。单侧前脱位,一般脊髓受压的机会较少,但神经根受刺激或压迫可能性较大,且两侧椎动脉亦可同时受到牵扯,发生扭曲,可出现椎基底动脉供血不全的症状。

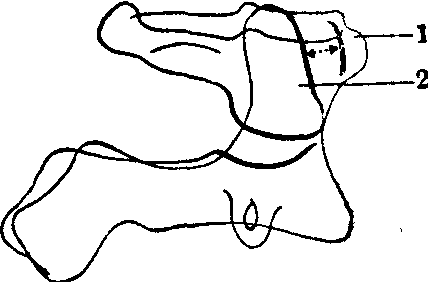

❷双侧前脱位,其特征是病人头部前倾,枕颈曲线变直,项肌紧张,头部无旋转畸形,枢椎棘突隆起,寰椎后结节不易触得,由于寰椎向前脱位,咽后壁向前隆起,说话鼻音加重。双侧前脱位时,齿突向后移位使椎管前后径变小,容易出现脊髓受压症状。

X线检查: 颈1~2开口正位片检查,在单侧前脱位者,可见寰枢椎关节突间的关节间隙不对称,例如一侧变窄、消失或重叠等,齿状突与侧块之间的间隙一侧较另一侧宽; 在双侧前脱位侧位X线片可见寰椎向前移位,寰椎前弓与枢椎齿状突之间的间隙增宽,大于正常值1~3mm。颈椎前屈时每个椎体可有向前移位的现象,尤其在儿童,过度前屈运动时寰椎有生理性移位,不要误认为是病理性脱位。如在颈椎过伸位的X线片上,寰椎能恢复到原位,则可排除病理性脱位的诊断。对有脊髓症状者,不应作颈椎过伸、过屈检查,以免加重脊髓损害,此外,寰椎前弓虽可出现脱钙征象,但无骨质破坏,而且在该椎前面的软组织阴影的厚度亦不增宽,一般在6~14岁时其厚度应不超过椎体厚度。

寰枢椎关节单侧前脱位(正位)

寰枢椎关节双侧前脱位

1. 前弓 2. 齿状突寰椎前弓与齿状突间隙,超过3mm

本病应与先天性肌性斜颈,急性颈部肌筋膜炎,外伤性寰枢椎脱位,先天性异常如颅底凹陷症、枕寰连接、枢椎齿突不连或发育不良,颈椎1~2结核,风湿性关节炎以及生理性颈椎运动范围增大等病症相鉴别。

治疗应除去病因,以抗感染治疗为主,复位时间越早越好,急性者复位容易。复位法有两种:

❶手法复位,石膏围领固定。但手法过猛或用力不当时可损害脊髓。

❷枕颌牵引。仰卧,两肩胛间垫起,使颈部过伸,牵引重量2~3Kg按情况可逐渐增加。在病人自觉颈部疼痛减轻甚至消失,能自动转动头颈,项背肌痉挛消失后,照床边X线片,如显示已复位,可用石膏围领或带头石膏背心固定10~12周。

对反复脱位或晚期未复位的病例或头颈部呈旋转位固位性畸形,或合并脊髓损害者,可根据病情选用寰枢椎后融合术或寰椎后弓切除减压及枕颈融合术治疗,减压时或需扩大枕骨大孔。

- 南斯拉夫普通法院是什么意思

- 南斯拉夫检察院是什么意思

- 南斯拉夫武装力量(原)是什么意思

- 南斯拉夫法律百科辞典是什么意思

- 南斯拉夫法律百科辞典——经济制度和经济法是什么意思

- 南斯拉夫爆发内战国家分裂人民涂炭是什么意思

- 南斯拉夫王国是什么意思

- 南斯拉夫现代雕塑之父是什么意思

- 南斯拉夫的农价原则是什么意思

- 南斯拉夫的合作社法是什么意思

- 南斯拉夫的外汇市场是什么意思

- 南斯拉夫的契约经济是什么意思

- 南斯拉夫的果戈里是什么意思

- 南斯拉夫的社会所有制是什么意思

- 南斯拉夫的银行体制是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国国徽是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国国旗是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国国歌是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国宪法是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国议会是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国首都是什么意思

- 南斯拉夫社会主义联邦共和国(原称)是什么意思

- 南斯拉夫社会主义自治制度是什么意思

- 南斯拉夫社会主义自治维护人是什么意思

- 南斯拉夫社会政治共同体议会是什么意思

- 南斯拉夫穆斯林人是什么意思

- 南斯拉夫经济和改革大讨论是什么意思

- 南斯拉夫经济法院是什么意思

- 南斯拉夫联合劳动法是什么意思

- 南斯拉夫联盟共和国是什么意思

- 南斯拉夫联邦主席团是什么意思

- 南斯拉夫联邦主席团主席是什么意思

- 南斯拉夫联邦人民共和国1962年统计年鉴是什么意思

- 南斯拉夫联邦共和国主席团是什么意思

- 南斯拉夫联邦制是什么意思

- 南斯拉夫联邦执行委员会是什么意思

- 南斯拉夫联邦管理机关是什么意思

- 南斯拉夫联邦管理组织是什么意思

- 南斯拉夫联邦维护宪法制度委员会是什么意思

- 南斯拉夫联邦议会是什么意思

- 南斯拉夫联邦院是什么意思

- 南斯拉夫自治协议是什么意思

- 南斯拉夫自治法院是什么意思

- 南斯拉夫自治社会主义体制是什么意思

- 南斯拉夫自治社会主义制度是什么意思

- 南斯拉夫航空运输公司是什么意思

- 南斯拉夫行政区划是什么意思

- 南斯拉夫行政机构系统是什么意思

- 南斯拉夫行政法院是什么意思

- 南斯拉夫行政诉讼法是什么意思

- 南斯拉夫议会多院制是什么意思

- 南斯拉夫选举制度是什么意思

- 南斯拉夫鲶鱼汤是什么意思

- 南新丰是什么意思

- 南新丰县是什么意思

- 南新城满族乡是什么意思

- 南新工艺品家俬是什么意思

- 南新庄是什么意思

- 南新庄遗址是什么意思