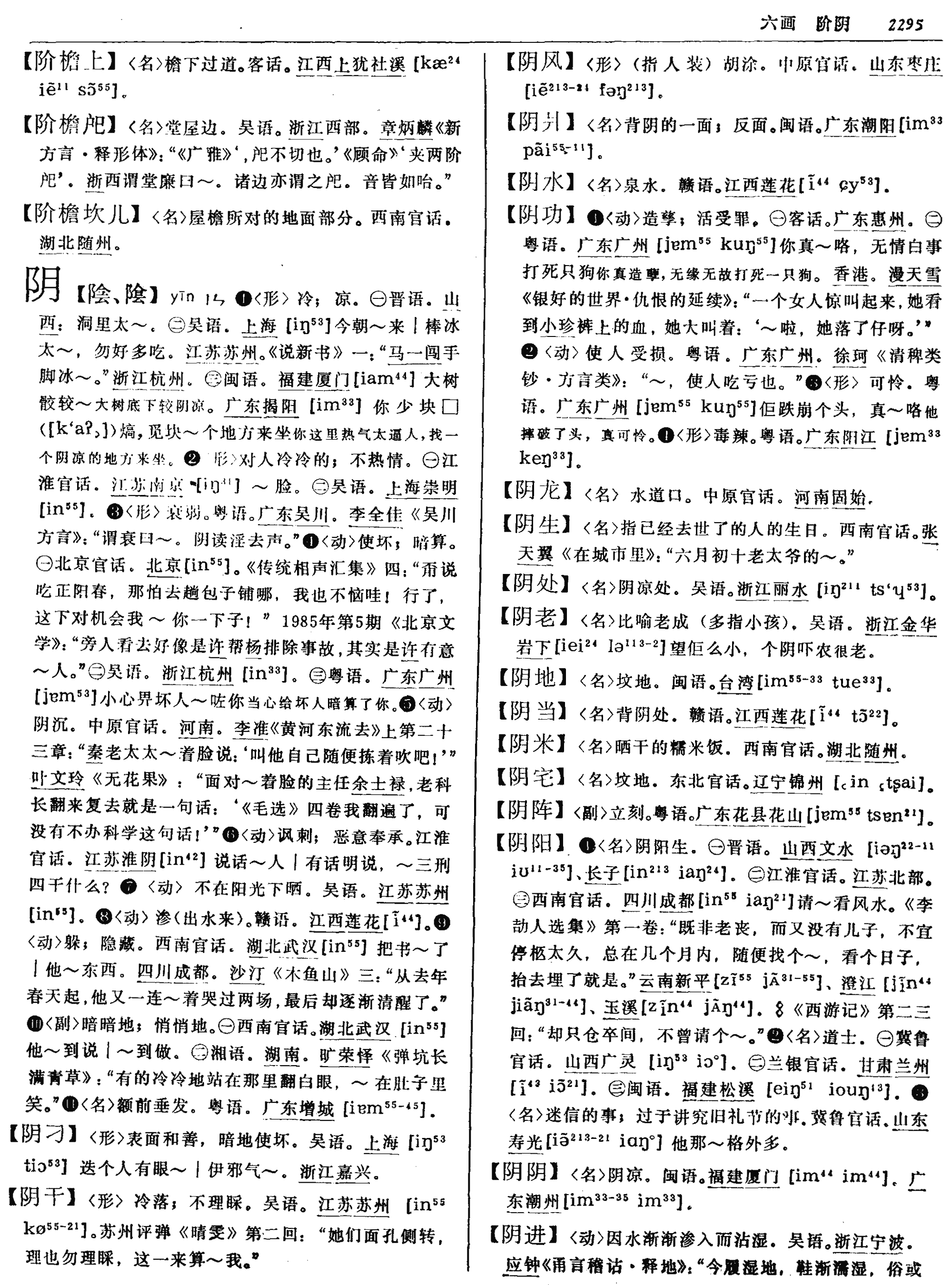

阴阳

这里指相宅、选日、星卜、占候等。以此为职业的人称为“阴阳人”。

阴阳

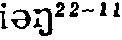

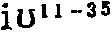

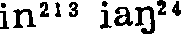

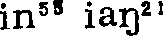

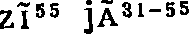

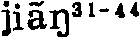

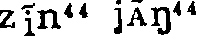

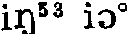

音韵学名词。阴调与阳调的合称。阴调是阴平、阴上、阴去、阴入,阳调亦然。古代四声因受声母清浊不同的影响,后来分成阴阳两类。清声母的字为阴调,浊声母的字为阳调。在戏曲韵书中,元周德清《中原音韵》将平声分为阴阳;明范善溱《中州全韵》始分阴去、阳去,后人又分阴上、阳上,且于入声之作平、上、去者,均以阴阳分之。制谱、唱曲须就其字面四声阴阳而定,大抵阴声宜先高后低,阳声宜先低后高,惟揭调处南北有别。四声之中,读时以上声为最高,唱时以上声为最低,阴上尤宜遏抑,唱时又须向上一挑;去声之阴声宜斟酌,要上不类阳上,下不类阳去,方为得当。至若平、入二声,最易辨析,入声宜断,平声宜和。所难者上、去二声,上声之阳类乎去声,而去声之阴类乎上声。元卓从之《中原音韵类编》,每韵有阴有阳,又有阴、阳通用之三类韵,则更难分辨。故填词者必须辨别四声阴阳,使所作曲词便于歌唱。

阴阳

阴阳

《国语·周语上》

【评】此论是中国思想史上最早以阴阳学说解释自然变化,并据以判断社会动乱的言论。

道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。

《老子》四十二章

【评】“万物负阴而抱阳”,是中国哲学史上的重要观点,由阴阳二气的交通和合而化生万物。

至阴肃肃,至阳赫赫;肃肃出乎天,赫赫发乎地;两者交通成和而物生焉,或为之纪而莫见其形。消息满虚,一晦一明,日改月化,日有所为而莫见其功。

《庄子·田子方》

今计物之数,不止於万,而期曰“万物”者,以数之多者号而读之也。是故天地者,形之大者也;阴阳者,气之大者也;道者为之公。……

阴阳相照相盖相治,四时相代相生相杀,欲恶去就於是桥起,雌雄片合於是庸有。

《庄子·则阳》

木与木相摩则然(燃),金与火相守则流;阴阳错行,则天地大絯,於是乎有雷有霆,水中有火,乃焚大槐。

《庄子·外物》

盖师是而无非,师治而无乱乎?是未明天地之理,万物之情者也。是犹师天而无地,师阴而无阳,其不可行明矣。

《庄子·秋水》

其生也天行,其死也物化,静而与阴同德,动而与阳同波。

《庄子·天道》

【评】庄周继承了伯阳父与老子的观点,以阴阳之气的相互作用既可化生万物,又可影响天地自然的变化。而阴阳之不可分离,静动同乎阴阳,亦为卓识。

《易》以道阴阳。

战国·庄周《庄子·天下》

易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

一阴一阳之谓道。

生生之谓易,成象之谓乾,爻法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。

广大配天地,变通配四时,阴阳之义配日月,易简之善配至德。

《周易·系辞上》

子曰:乾坤其易之门邪?乾,阳物也;坤,阴物也;阴阳合德而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。

《周易·系辞下》

昔者圣人之作易也,幽赞於神明而生蓍,参天两地而倚数,观变於阴阳而立卦,发挥於刚柔而生爻。……是以立天之道曰阴与阳;立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故易六画而成卦。分阴分阳,迭用柔刚。故易六画而成章。

《周易·说卦》

乾坤其易之緼邪?乾坤成列而易立乎其中矣,乾坤毁则无以见易,易不可见,则乾坤或几乎息矣。

《周易·系辞上》

刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑,乾道成男,坤道成女。

《周易·系辞上》

【评】《周易》卦爻的基本构成是阴[——] 与阳[——],《周易》分析判别事物吉凶的基本理论也是阴与阳。阳阴消息之变,乃《易》之灵魂。

春秋冬夏,阴阳之推移也;时之短长,阴阳之利用也;日夜之易,阴阳之化也。然则,阴阳正矣。虽不正,有馀不可损,不足不可益也。

《管子·乘马》

是故阴阳者,天地之大理也;四时者,阴阳之大经也;刑德者,四时之合也。刑德合於时,则生福;诡则生祸。……

东方曰星,其时曰春,其气曰风,风生木与骨。……南方曰日,其时曰夏,其气曰阳,阳生火与气。……中央曰土,土德实辅四时入出,以风雨节土益力。……西方曰辰,其时曰秋,其气曰阴,阴生金与甲。……北方曰月,其时曰冬,其气曰寒,寒生水与血。……

日掌阳,月掌阴,星掌和;阳为德,阴为刑,和为事。

《管子·四时篇》

故通乎阳气,所以事天也,经纬日月,用之於民。通乎阴气,所以事地也,经纬星历,以视其离。

《管子·五行篇》

【评】阴阳与“五行”“四时”“五方”等相结合,始在中国哲学史、思想史上形成为一大流派。影响至为深广。

驺衍睹有国者益淫侈,不能尚德,……乃深观阴阳消息而作怪迂之变,《终始》、《大圣》之篇十馀万言。其语闳大不经,必先验小物,推而大之,至於无垠。先序今以上至黄帝,学者所共术,大并世盛衰,因载其𥘌祥度制,推而远之,至天地未生,窈冥不可考而原也。先列中国名山大川,通谷禽兽,水土所殖,物类所珍,因而推之,及海外人之所不能睹。称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹。以为儒者所谓中国者,於天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州,禹之序九州是也,不得为州数。中国外如赤县神州者九,乃所谓九州也。於是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。——其术皆此类也。

《史记·孟子荀卿列传》

【评】驺衍是战国后期阴阳家的主要代表人物,以五行附会历史变动与王朝兴替,为“五德始终”之说,后衍成两汉谶纬。当其时有谓驺衍语“闳大不经”者。

太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。……四时代兴,或暑或寒,或短或长,或柔或刚。万物所出,造於太一,化於阴阳。

《吕氏春秋·大乐》

夫礼,必本於太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神。

《礼记·礼运》

故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。……故圣人作则,必以天地为本,以阴阳为端,以四时为柄,以日星为纪,月以为量,鬼神以为徒,五行以为质。

《礼记·礼运》

【评】《吕览》号称“杂家”,《礼记》乃儒家经典;此足见秦汉间阴阳学说的广泛影响。

黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本,故积阳为天,积阴为地,阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。寒极生热,热极生寒;寒气生浊,热气生清;清气在下则生飧泄,浊气在上则生䐜胀,此阴阳反作病之逆从也。故清阳为天,浊阴为地;……清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。……阴胜则阳病,阳胜则阴病;阳胜则热,阴胜则寒。

《黄帝内经素问·阴阳应象大论》

脉有阴阳。知阳者知阴,知阴者知阳。凡阳有五,五五二十五阳。所谓阴者,真藏也,见则为败,败必死也。所谓阳者,胃脘之阳也。别於阳者知病处也;别於阴者知死生之期。

《黄帝内经素问·阴阳别论》

【评】阴阳学说,是中国医学的基本理论,它既是判别病症的主要依据,也是其辨证论治主要方法,在中国医学史上有极其深远的影响,直至今日。

天、地、阴、阳、木、火、土、金、水,九,与人而十者,天之数毕也;故数者至十而止。

汉·董仲舒《春秋繁露·天地阴阳》

阴阳之气在上天,亦在人。在人者为好恶喜怒,在天者为暖清寒暑。出入上下,左右前后,平行而不止,未尝有所稽留滞郁也。……

天地之间有阴阳之气,常渐人者,若水常渐鱼也。所以异於水者,可见与不可见耳。其澹澹也,然则人之居天地之间,其犹鱼之离水,一也。其无间若气而淖於水。水之比於气也,若泥之比於水也。天地之间若虚而实,人常渐是澹澹之中。

汉·董仲舒《春秋繁露·如天之为》

阴阳,理人之法也。阴,刑气也;阳,德气也。阴始於秋,阳始於春;春之为言犹“偆偆”也,秋之为言犹“湫湫”也。“偆偆”者,喜乐之貌也;“湫湫”者,忧悲之状也。是故春喜、夏乐、秋忧、冬悲。

汉·董仲舒《春秋繁露·阳尊阴卑》

阳,天之德;阴,天之刑也。阳气暖而阴气寒,阳气予而阴气夺,阳气仁而阴气戾。阳气宽而阴气急,阳气爱而阴气恶,阳气生而阴气杀;是故阳常居实位而行於盛,阴常居空位而行於末。

汉·董仲舒《春秋繁露·王道通三》

天道大数,相反之物也不得俱出,阴阳是也。春出阳而入阴,秋出阴而入阳;夏右阳而左阴,冬右阴而左阳;阴出则阳入,阳出则阴入;阴右则阳左,阴左则阳右。是故春俱南秋俱北而不同道,夏交於前冬交於后而不同理。

汉·董仲舒《春秋繁露·阴阳出入上下》

【评】董仲舒以“天人感应”之说著称于史,故其阴阳之说亦时时联系于自然与社会的各类现象。

阴阳家者流,盖出於羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也。及拘者为之,则牵於禁忌,泥於小数,舍人事而任鬼神。

《汉书·艺文志》

【评】此为班固对阴阳家的概括评价。

物之大者,无若天地,然而亦有所尽也。天之大,阴阳尽之矣。地之大,刚柔尽之矣。阴阳尽而四时成焉,刚柔尽而四维成焉。……动之始,则阳生焉,动之极,则阴生焉,一阴一阳交而天之用尽之矣。

宋·邵雍《皇极经世·观物内篇》

性非体不成,体非性不生。阳以阴为体,阴以阳为性。动者,性也;静者,体也。在天则阳动而阴静,在地则阳静而阴动。……阳不能独立,必得阴而后立,故阳以阴为基;阴不能自见,必待阳而后见,故阴以阳为倡。阳知其始而享其成,阴效其法而终其劳,阳能知而阴不能知,阳能见而阴不能见也。

宋·邵雍《皇极经世·观物外篇》

无极而太极。太极动而生阳;动极而静,静而生阴。静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土。五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝。乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物;万物生生而变化无穷焉。惟人也,得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣,五性感动而善恶分,万事出矣。

宋·周敦颐《太极图说》

【评】至宋儒,乃把阴阳五行说全然融合到自己的理论体系中去了。

阴阳者,天之气也。刚柔缓速,人之气也。

宋·张载《张子语录》中

阴性凝聚,阳性发散;阴聚之,阳必散之,其势均散。……凡阴气凝聚,阳在内者不得出,则奋击而为雷霆;阳在外者不得入,则周旋不舍而为风。

宋·张载《正蒙·参两篇》

阳非孤阳,阴非寡阴,相函而成质,乃不失其和而久安。

清·王夫之《张子正蒙注·参两篇》

【评】张载而下,诸儒亦时有言阴阳者。唯与“五行”之结合,或被视为封建迷信之源。

阴阳

《周易·系辞上》

阳一君而二民,君子之道也;阴二君而一民,小人之道也。……子曰:“乾坤其易之门邪?乾,阳物也;坤,阴物也。阴阳合德,而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。”

《周易·系辞下》

分阴分阳,迭用柔刚。

《周易·说卦》

故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。故天秉阳,垂日星,地秉阴,窍于山川,播五行于四时,和而后月生也,是以三五而盈,三五而阙。

《礼记·礼运》

地气上齐,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉。如此,则乐者天地之和也。……是故先王本之情性,稽之度数,制之礼义,合生气之和,道五常之行,使之阳而不散,阴而不密,刚气不怒,柔气不慑,四畅交于中,而发作于外,皆安其位而不相夺也。……是故大人举礼乐,则天地将为昭焉。天地訢合,阴阳相得,煦妪覆育万物,然后草木茂,区萌达,羽翼奋,角觡生,蛰虫昭苏,羽者妪伏,毛者孕鬻,胎生者不㱩,而卵生者不殈,则乐之道归焉耳。

《礼记·乐记》

是故男教不修,阳事不得,适见于天,日为之食;妇顺不修,阴事不得,适见于天,月为之食。是故日食则天子素服,而修六官之职,荡天下之阳事;月食则后素服,而修六宫之职,荡天下之阴事。故天子之与后,犹日之与月,阴之与阳,相须而后成者也。

《礼记·昏义》

【评】阴阳是中国古代哲学的基本范畴。古人认为阴阳的相互交替作用,是宇宙间的根本规律。

阴阳yīnyáng

━━ 指日月。唐·杜甫《阁夜》诗:“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。”另见45页“阴阳”条。

阴阳yīnyáng

━━ 指天地。唐玄宗《春晚宴两相学士探得风字》诗:“阴阳调历象,礼乐报玄穹。”另见6页“阴阳”条。

阴阳

也称阴阳生、阴阳人、阴阳官等。为旧时算命、占卜、择日等的术士。由先秦时阴阳家演变而来,后则多为一种行迷信的职业。清翟灏《通俗篇》:“按元设阴阳学,学中习业者,命、占卜及相宅墓、选日诸术,悉期精通。明以来学废,而阴阳生相依道家,名实甚不相称矣。”元明时盛行,《五代史平话·晋书》:“服药皆不见效,请得阴阳人房衍来占六壬课。”杂剧《存孝打虎》一折:“梦见一轮红日在帐房里滚,又问阴阳人圆此梦。”书中武大郎死,“阴阳也来了半日”(第六回);李瓶儿死,西门庆使玳安: “快请阴阳徐先生来看时批书。”(第六十二回)出殡日“徐阴阳择定辰时起棺”,到坟上后并由他“率仵作依罗经吊向,巳时祭告后土方隅,后才下葬掩土”。(第六十五回)

阴阳

以星相、占卜、相宅、相墓为业的人。俗语:“卖嘴的医生没好药,卖嘴的阴阳法不高。”

阴阳yin1yang2

(名)阴阳生:既非老丧,而又没有儿子,不宜停柩太久,总在几个月内,随便找个~,看个日子,抬去埋了就是。(李选一113)

阴阳in55iaŋ21yin55yang21

即阴阳生,旧时指以星相、占卜、相宅或相墓等为职业的人。宋陈元靓《事林广记》续集卷八《绮谈事语》: “阴阳,地仙。” 明叶盛 《水东日记》卷二: “盖如阴阳、医官之类,以其为本土人,且同流官署事,故名土官。”

〗、长子〖

〗、长子〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、澄江〖

〗、澄江〖

〗、玉溪〖

〗、玉溪〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

阴阳

太极拳理论术语。阴阳为对立统一的两个方面。郝少如《武式太极拳》中,对太极拳的阴阳元素作了较详细的说明: “太极拳是以内形为阴,外形为阳; 精神为阴,气势为阳; 柔为阴,刚为阳; 静为阴,动为阳; 在上者为阳,在下者为阴; 在前者为阳,在后者为阴。对于左和右,以何处为阴,何处为阳,则必须根据实际情况,按照阴阳的原则而定。” 但总的特征是:“阳不离阴,阴不离阳,阴阳相济。”

阴阳yīnyáng

❶ 〈名〉我国古代哲学指宇宙间一切事物存在的两大对立面:如日月、天地、男女、夫妇等。

❷ 〈名〉古代指有关日月等天体运行规律的学问。

❸ 〈名〉指星象、占卜、相看宅墓等方术:阴阳先生。

阴阳

古代阴阳观念源自《周易》。《周易·易传》的作者进一步提出:“一阴一阳之谓道,”用阴阳来解释自然界两种对立和互相消长的物质势力。古代武术家借此描述人体运动时的形态及内部变化,把武术动作或者动作的局部归属阴、阳,以表明它们间的相互关系。例如,正面为阳, 背面为阴;手心向上为阳,手心向下为阴;伸出为阳,屈回为阴;实步为阳,虚步为阴;进步为阳,退步为阴;刚劲为阳,柔劲为阴等等。总之,以阳代表外表的、进取的、刚硬的特性和具有这些特性的势法;以阴代表内里的、退守的、柔软的特性和具有这些特性的势法。在武术运动中还强调阴阳对立而统一的辩证关系, 讲究“阳中有阴, 阴中有阳”。例如,练拳时,行拳要“动中求静”,定势要“静中求动”,劲力则要“刚柔相济”。

阴阳yīn yáng

❶生死。中国古代哲学中有阴阳二气之说。阴气主杀,阳气主生。《大司命》:“乘清气兮御阴阳。”王逸注:“阴主杀,阳主生。言司命常乘天清明之气,御持万民死生之命也。”

❷ 指各种事物矛盾运动的两个对立范畴。《天问》:“阴阳三合。”

❸ 指君和臣。阳代君,阴代臣。这是中国古代常用的比喻。《涉江》:“阴阳易位,时不当兮。”王逸注:“阴,臣也。阳,君也。”洪兴祖补注:“阴阳易位,言君弱而臣强也。”

❹ 四季寒暑。古人认为阴阳二气的运动变化是四季晨昏生成的根源。《九辩》:“四时遞来而卒岁兮,阴阳不可与俪偕。”王逸注:“寒往暑来,难追逐也。”

❺仁义。《九叹·远逝》:“云服阴阳之正道兮。”王逸注:“阳为仁也,阴为义也。”

阴阳yīn yáng

❶我国古代哲学的一个概念,用于说明自然界两种互相对立又互相消长的物质的关系:因何镇日纷纷乱,只为~数不同。(二二·506)

❷阴间与阳间:若芳魂有感,香魄多情,虽然~间隔,既是知己之间,时常来望候二爷。(四三·998)

阴阳yīn yáng

〖名词〗

古代以阴阳解释万物化生,凡天地、日月、昼夜、男女以至腑脏、气血皆分属阴阳(7)。《外戚世家序》:阴阳之变,万物之统也。——阴阳的变化,是万物的纲领。《太史公自序》:《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变。——《周易》显现天地、阴阳、四时、五行,所以长于表示变化。《尊经阁记》:以言其阴阳消息之行,则谓之《易》。——拿这种观点讲那阴阳盛衰变化的,就叫做《周易》。

阴阳

❶ 古代哲学概念。《楚辞·九章·涉江》:“~易位,时不当兮。”

❷ 天气的阴晴。《吕氏春秋·察今》:“故审堂下之阴,而知日月之行,~之变。”

❸ 日月运行规律的学问。《后汉书·张衡传》:“衡善机巧,尤致思于天文~历算。”又:“遂乃研核~,妙尽璇机之正。”

夫妻

夫妇 两口(两口子) 公婆 眷属(终成~) 眷姻 妻夫 瓜葛 室家 伴侣(终身~) 关睢 阴阳 双鸳 鸾皇 鸾俦 鸾凰 鸾凤(鸾凤俦;鸾凤友) 鸾交 鸳鸯(鸳鸯侣) 鸳侣 鸳俦 连枝树 鸳鸯配 莺俦燕侣

夫妇两人:单夫只妇

指代男女、夫妻:震巽

丈夫或妻子:爱人

对他人夫妻的美称:比目 梁孟

短暂结合的非正式夫妻:露水夫妻

头一次结婚的夫妻:结发 指脚夫妻 元配夫妻 原配夫妻 结发夫妻 花烛夫妻

才子佳人结为夫妻:鸾交凤友 鸾交凤俦

有情男女结成的夫妇:凤友鸾交

由于生计需要而结合的夫妻:柴米夫妻

老年夫妻:老伴 老两口 老夫老妻

恩爱夫妻:干将莫邪 干将镆铘 莫邪干将 镆铘干将

不和睦的夫妻:怨偶 怨耦

不是真正的夫妻:假凤假凰 假凤虚凰

分离的夫妻:分鸾

离散的夫妻:别鹤(别鹤孤鸾;别鹤离鸾;离鸾别鹤;离鹍别鹤;孤鸾别鹤) 离鸾别凤 离鸾别鹄 离鸾断鸿 别鹄离鸾 别凤离鸿 别凤离鸾

两地分居的夫妻或长期分离的恋人:牛郎织女 牛星织女

另见:情侣 情爱 结婚 婚姻 离散

宇宙

宇(环宇;灵宇) 寰 太虚 大化大造 大块 大包 灵虚 紫宙 区宙

佛教指宇宙:世界(大千世界)

天地,宇宙:大宅 浩虚

精神性的宇宙主体:玄

辽阔混沌的宇宙:洪蒙

天和地:天地 天壤 空壤 云壤 穹壤穹只 穹厚 干坤 堪舆 混舆 两仪 参两 玄黄 玄域 覆载 太极 洪炉 冥钧 明幽 圆方 混元 浑元 元化 造化 光岳 生三 阴阳 电露 六合(~之内)高厚 日月 鸿钅卢 穹穹厚厚

天和地交界的地方:天边 天际 天极

天地之间:间维 霄宇 大宇

天和地,天地之间:霄壤

整个天地间:周天(~寒彻)

整个天地:九天九地 九地九天 九天九渊

天地万物:天壳海盖

天地四方:元幽

地球大气层以外的空间:太空(外太空) 宇宙空间

(包括地球及其他一切天体的无限空间:宇宙)

另见:星体 广阔

阴间

幽(幽界;幽冥;幽府;幽城;幽都;幽壤;幽间;幽国;幽司;幽玄;幽泉;幽阴;大幽;九幽) 冥(冥冥;冥间;冥府;冥土;冥国;冥司;冥界;冥阴;冥乡;冥道;冥中;冥莫;冥漠;冥寞;泉冥) 地府 地下 玄夜 玄宅 玄乡 蒿里 奄昏 下世 下界 黄泥 黄尘 黄台 黄壤 黄垆 溟漠 鬼域 鬼寰 鬼国 泉路 泉扃 泉世 泉途 泉乡 泉扉 泉曲 泉里 黄泉(黄泉之下;黄泉地下) 九泉(九泉之下) 重泉层泉 泉下 阴司 阴曹 阴城 阴府 阴世 阴冥 阴界 阴山 阴中 阴世间 九重泉 重泉之下九原之下 黄泉眩壤

阴间的:阴

阴间和阳间:幽明 幽显 阴阳 晓晦(~两隔)

阴间和阳间交界的地方:阴阳界

灵魂受苦的地方:地府(地府阴曹;阴曹地府) 地狱(黑暗地狱) 幽狱 幽源 幽趣 鬼狱 铁城 黑暗狱

佛教指地狱的最底层:十八地狱 十八层地狱

另见:鬼 魂魄 坟墓 死人

精气

精(魂精) 灵(灵性;灵爽)

人的精气:元精

宝剑的精气:虎气

天地间化生万物的二气:阴阳

阳气:阳(阳律;阳和;阳德)

阳气盛:阳盛(阴衰~)

阳气使万物温暖回苏:阳蓲

阳气极盛的样子:陶陶

阴气:阴(阴节;阴律)

旧指女人之气:慝 阴气

残存的阴气:余阴

阴气过分:阴淫

阴气浓厚:阴威

阴气极盛:阴至

死气沉沉,毫无灵性:枯形灰心 枯体灰心

春季

春(春天;春日;春时;春序;春节;春上;春月;春期;春朝;古~;烟~;莺~;九~;大~;回~;芳~) 柳 三阳 青阳 时阳 艳阳 阳季 阳律 青律 青韶 青岁 迟日 花时 芳辰 兰时 天端 发生(发生辰) 王位甲乙 积翠 桃李月 杏花天 艳阳年 艳阳节

春夏和秋冬:阴阳

春季三个月:三春

温暖的春天:阳春(~三月) 春阳

使人怡悦的春天:陶春

美丽的春天:丽春

花草芬芳的春天:青芳

阳光明媚的春天:艳阳天 艳阳日

春光明媚之时:莺时

青黄不接的春季:荒春

整个春天:连春

明年的春天:明春 来春

春季初期:初春 始春 早春 元春 新春 浅春 轻春 寒春 王春 春初 春头 春首 春孟 初景 新阳

新春开始:开春 春风送暖

春季中期:仲春 平春 仲阳

春季末期:春末 春梢 春杪 杪春 春晚 春老 暮春 残春 晚春 季春 末春 莫春 余春 深春

春季的第三个月,暮春:三春

春天将尽之时:春残 春余

春天结束:春尽 春归 春去

另见:暖和 春光 春意 春景

数字

数码 数目字

表示一个单位几分之几的数:分(十~之一)

二分之一的数:半(半数;半量;~个;一半) 折半 对折

十分之一的数:什一

形式上不带分母的十进分数:小数

没有零头的数:整(整数;十元~) 趸(~批;~数) 齐头数

零零星星,不成整数:不零不落

大数之外所剩的数:零(零数;零头;零余;有~) 奇(奇零) 畸(畸零;零畸) 余数 余豁 轻头

用小数点表示的数:点(三~五)

小数点后面的数:尾数 尾子

大于零的数:正数

小于零的数:负数

不能被二整除的数:单(单数;~号) 觭阳数 奇数

单数和双数:奇偶 阴阳 只偶

可以被二整除的数:偶(偶数) 耦 阴(阴数) 双数

虚假不实的数字:虚数

性交

交(交媾;交构;交姤;交通;交感;交精;交合;交会;交接) 房 媾(媾合) 人(人道;为人)遇(梦与神~) 构(构精) 做爱造爱 连床 床笫 枕席 接会 过水 邂逅 邂遘 行阴 行事 行云 阴阳 通体 欲事

发生性行为:沾染 有染

女子初次性交:破身 破体 破瓜 开瓜开包

夫妻过性生活:房(房事;房室;同房;入房;行房) 同枕 同居 同屋共事 御内 就室 耦居 居室(男女居室) 性生活 夫妻生活 枕席之事 同床共枕 同衾共枕

夫妻间的房事:床笫之私不行房事;不经人道

男人房事能力差:干纲不振

男女欢会交合:合欢 交欢(男女交欢) 成欢 相欢 云雨(云雨之欢;云雨之梦;云雨高唐;云雨巫山;云雨之爱;巫山云雨;阳台云雨;楚天云雨;高唐云雨;楚梦云雨) 雨云(雨云乡) 佳会 燕好 燕私衾裯(衾裯事) 调疏 帷薄 被裯(~之爱) 楚梦 销黄 鸳鸯戏 襄王梦 阳台梦 床笫之欢 枕席之欢 衾枕之乐 枕席之爱 衾枕之爱 衽席之爱 雨态云踪 雨魄云魂 巫山楚雨 楚雨巫云 楚云湘雨 楚雨巫山 鸾颠凤倒 莺颠燕狂 颠凤倒鸾 颠鸾倒凤 倒凤颠鸾 倒鸾颠凤 凤倒鸾颠 男女欢合 朝云暮雨 暮云朝雨 暮雨朝云 云情雨意 雨意云情 鸳鸯交颈 云朝雨暮 鱼水相欢 鱼水之欢 鱼水之爱 云交雨合 雨沾云惹 携云握雨 携云挈雨 握云携雨 握雨携云 搓粉抟朱 搓粉团朱 搓粉揉香 搓玉团香 春风一度 凤友鸾交 凤友鸾谐 骖鸾驭凤 夕雨朝云 雨暮云朝

夫妻欢合:鱼水相逢

男女欢合已毕:雨散(云消雨散)

(两性之间发生性行为:性交)

另见:夫妻 情侣 性欲 欢爱 不正当的性行为 奸淫 荒淫 同居

寒气

严气 寒阴 寒清 霜雰 霜芬 霜氛 凛气 杀气 雪冰

冷风寒气:风寒 风露

寒冷的气流:冷气 寒氛

寒气和暑气:寒暑 霜暑 阴阳

五月的寒气:皋阴

北方的冷气:朔气

积雪散发出来的寒气:雪气

空中凝聚的寒气:寒棼

凛冽的寒气:劲气

刺骨的寒气:霜气 棘针

肃杀之气:肃气 阴气 杀气

冬季极盛的阴气:玄阴

残存的阴气、寒气:余阴

残余的寒气:余寒 余凛

(寒冷之气:寒气)

夏季

夏(夏天;夏日;夏时;~序;夏月;夏令;夏节;夏景;~中;时~;九~;朱~;槐夏;长~;大~;阳~;纁~) 朱明 朱阳 朱律 朱火 热天 火天 炎天 炎节 炎月 槐序 火序 午季 暑天 暑月 长嬴 长赢

夏季的三个月:三夏 三炎

夏秋两季:九夏三秋

夏季初期:初夏 孟夏 早夏 梅夏 轻暑 试暑 双清 枣华

清和的初夏:清夏

春夏之时:阳时

夏季最热的日子:伏(伏天;伏日;三伏;初~;数~;金伏;出~) 盛夏烈夏 赤夏 火正 火云 朱仲 中昊 暑天 暑夏 伏暑 炎暑 繁暑 隆暑 烝暑 炽暑 彤暑 大暑 盛暑 徂暑

农历五六月天气最炎热的时候:五黄六月

寒冬暑夏:寒暑 阴阳

湿热的夏天:溽夏

酷热的夏天:炎夏

极热的夏天:毒暑 酷暑

夏季末期:夏末 季夏 残夏 残暑 余暑 余炎 火老

另见:热 炎热

阴阳

中国古代哲学思想。含有朴素的辨证观点。中医阴阳学说是这些思想与医学实践结合所形成的理论。主要内容:

❶阴阳是自然界的根本规律,万物的纲纪,一切生物生长、发展、变化的根源。《素问·阴阳应象大论》: “阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”

❷阴阳是相对的,又是互根、互相消长和互相转化的。这一理论贯串于解释人体的结构、生理、病理、诊断、防治等整个医学领域中。

❶阴阳是相对的又是互根的。《素问·阴阳应象大论》: “阴在内,阳之守也; 阳在外,阴之使也。” “清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏; 清阳实四肢,浊阴归六腑。” “阳胜则热,阴胜则寒。”《素问·生气通天论》: “阳强不能密,阴气乃绝。阴平阳秘,精神乃治。阴阳离决,精气乃绝。”

❷阴阳互相消长和转化。《灵枢·论疾诊尺》:“四时之变,寒暑之胜,重阴必阳,重阳必阴。故阴主寒,阳主热; 故寒甚则热,热甚则寒。故曰寒生热,热生寒。此阴阳之变也。”这些观点,构成了人与大自然相应、人体内外统一的整体观念的内涵,并随着医药学的发展,内容不断有所丰富。如八纲辨证、伤寒的六经学说、脏腑辨证理论和温病卫气营血学说等,都是阴阳理论指导下,在不同领域、不同时期建立起来的,由此形成独特的中医理论体系。但由于受历史条件的限制,这些辩证法的内涵仍然是朴素的。因此,对于中医的阴阳学说必须以辩证唯物主义作指导,以现代科学为手段,在中西医结合的实践过程中整理提高。

阴阳

我国古代哲学思想,具有朴素唯物主义和自然辨证观点。认为自然界一切事物都包含着阴阳两个方面,它们互相对立又相互连系;相互依存又相互制约。正是由于阴阳两方面的运动,才推动着事物的变化,促进着事物的发展。所以说阴阳学说是我国古代医学的指导思想——“阴阳者,天地之道也”。它贯串于解剖、生理、病理、诊断防治等整个医学领域。

❶解剖方面:用阴阳归纳人体部位和脏器属性。如上部属阳,下部属阴;体表属阳,体内属阴;背部属阳,腹部属阴;六腑属阳,五脏属阴等。

❷生理方面:用阴阳平衡的关系说明人体内外环境的稳定统一,阴阳平衡,气血调和。《素问·生气通天论》:“阴平阳秘,精神乃治。”

❸病理方面:阴阳失去平衡,使一方偏盛偏衰是疾病发生的根本原因。尽管疾病错综复杂,千变万化,都不外乎是“阴阳失调”的结果。《素问·阴阳应象大论》: “阳胜则热,阴胜则寒”。

❹诊断方面:以阴阳为总纲通过分析综合来概括四诊中所得来的感性认识,作出诊断。《素问·阴阳应象大论》:“察色按脉,先别阴阳”。

❺治疗方面:用药味阴阳属性的不同,纠正机体偏胜偏衰,补其不足,泻其有余,调整阴阳,使之平衡。《素问·至真要大论》: “寒则热之,热则寒之”。阴阳学说对我国医学有着重大影响,既是基础理论的重要组成部分,又是指导临床辨证和治疗的手段。但是,由于历史条件的限制,这些辨证法的内涵仍然是朴素的。因此,对于阴阳学说必须以辨证唯物主义为指导,以现代科学为基础,在实践中整理提高。

208 阴阳

中国哲学史中的一对范畴。其本义指日照的向背。《韩非子·说林上》:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴。”阴阳作为两种互相对立之气,是由西周末的伯阳甫,战国时被进一步用来称谓世界上两种最根本的矛盾势力或属性。《易传》对阴阳概念作了重要发挥,认为阴阳的交互作用是宇宙间的根本规律,并用来比喻社会现象。《易·坤》:“阴虽有美含义,以从王事,弗敢成也,地道也,妻道也,臣道也。”西汉董仲舒《春秋繁露·阳尊阴卑》强调:“恶之属尽为阴,善之属尽为阳。阳为德,阴为刑。”邵雍说:“动之始,则阳生焉;动之极,则阴生焉,一阴一阳交,而天之用尽之矣。”(《观物内篇》)张载认为: “阴阳者,天之气也”(《张子语录》中)。明清之际王夫之认为:“阴阳者气之二体。”(《张子正蒙注·太和篇》)

阴阳

我国古典哲理之一。是对自然界或社会中的事物或现象相互联系,又相互对立的两类属性的概括。凡积极、主动、相对动态的为阳(热、兴奋、向上等),反之为阴。阴和阳是相对的,是以对方相比较,并随时间和空间的变化而改变。同时,二者任何一方均可再分阴阳。阴阳之间的关系主要为:

❶阴阳互根。二者既有与对方相反的特性,又必须寓于同一事物或现象中,互为存在的前提。

❷阴阳制约。即相互制止和约束,是维持二者动态平衡的内在因素。

❸阴阳消长。二者的相对平衡和发展,是在一定限度和时间内“阳消阴长,阴消阳长”的结果。

❹阴阳互转。在一定的条件下,当阴或阳发展到“物极”的阶段,二者就相互转化,所谓“物极必反”。

理解阴阳和用阴阳来概括、区分事物的属性时,必须是对相关联的一对事物或是一个事物的两个方面,才有实际意义。阴阳是气功和传统武术的理论基础之一,融汇其法理之中。掌握阴阳的哲理,是学习和理解气功与传统武术的工具,也是体悟练功意境,进行再创造的方法论。

阴阳

古代哲学名词。其内容与中医结合后形成了中医阴阳学说。中医阴阳学说用对立统一的观点来解释人体生命现象以及人与自然的关系,并用以指导临床诊断和治疗。在中医最古老的医学理论著作 《黄帝内经·素问》 中,阴阳被作为天地万物变化生杀最根本的纲纪和规律。对于人体外部环境而言,天为阳,地为阴; 日为阳,月为阴;昼为阳,夜为阴;春夏为阳,秋冬为阴……在中医理论体系中,阴阳贯穿其方方面面:

❶人体组织结构:就部位来说,上为阳,下为阴;背为阳,腹为阴; 外为阳,内为阴。脏腑之中,六腑为阳,五脏为阴。五脏之中,心、肺为阳,脾、肝、肾为阴。各脏又可分为阴阳 (如心阳、心阴,脾阴、脾阳)。此外,气为阳,血、津液为阴。

❷人体生理: 中医认为人体生命活动中,处处有阴阳对立统一、协调平衡的活动。例如人体气化功能以升降出入的形式表现出来。阳主升而阴主降,阳主出而阴主入。清阳上升,浊阴下降;清阳发腠理,浊阴走五脏; 清阳实四肢,浊阴归六腑……这些活动使人体生理机能得以发挥,与自然界的物质交换得以进行。

❸人体病理变化:中医认为疾病产生从根本上来说就是阴阳失调的结果。阴阳离决,生命也就终结。就病邪而言,有阴邪 (寒、湿等)、阳邪(风、火等)之分。就疾病表现,寒证属阴,热证属阳。人体抗病的正气也有阴气、阳气之分。阳虚则外寒,阴虚则内热。

❹疾病的诊察和辨证:中医诊断就是综合四诊所得来的素材,用阴阳等属性加以归类区分,以确定疾病的本质。如同样一个黄疸,色黄鲜明者为阳症,色黄晦暗为阴症。咳痰清稀,属阴,多为寒湿之痰;咳痰黄稠,多为燥热;属阳。就脉象来说,无论其部位、速率、形态,亦均可分阴阳。阴病多见阴脉,阳病多见阳脉。临床辨证,先分阴阳。中医最多用的八纲辨证(阴、阳、表、里、寒、热、虚、实)中,阴阳是总纲。表证、热证、实证属于阳,里、寒、虚证属于阴。

❺治疗:调整人体阴阳,使之达到相对的平衡,这是中医治疗的基本原则。阴虚补阴,阳虚补阳。治疗寒性疾病用热药,治疗热性疾病用寒药。具有寒凉性质的药物属于阴,温热的药属于阳。从药物的味来说,辛、甘、淡味的药属阳,酸、苦、咸味的药属阴。如果药物作用趋势是向上向外 (所谓“升浮”),则属阳药,反之,“沉降”药则属阴药。中医阴阳学说是中医基础理论的核心内容之一。在具体运用中,又有许多变化,例如阴中有阳,阳中有阴;阴生阳长,阳杀阴藏等等。它对阐释人体生命现象的基本矛盾和生命活动的客观规律有着重要的意义。

阴阳

中国哲学关于矛盾对立与和谐关系的一对范畴。原指日照的向背,向日为阳,背日为阴。远古人挖洞穴、筑房屋、从事农业生产的经验,使他们总结出“相其阴阳”(《诗经·大雅·公刘》) 的道理。相传伏羲画的八卦,最基本的“—”与“--”,即远古人对男女生殖器图腾崇拜的产物,以后被引申为阳和阴的符号。《易经》曾被认为是论阴阳之书,其六十四卦,即是以“—”与“--”为基础的符号体系。《易经》书名曾被解释为“日月为易,象阴阳也”(《说文解字》引 《秘书》)。但阴阳二字不见于《易经》。阴阳后被用以指气的两种对应状态。西周末年伯阳甫解释地震发生原因乃是“天地之气” “失其序”、“过其序”,“阳伏而不能出,阴迫而不能承”(《国语·周语上》),即天地阴阳之气的平衡遭到破坏。政治家们治理社会亦强调秩序的稳定和力量的协调,“论道经邦,燮理阴阳”( 《尚书·周书·周官》)。《老子·四十二章》: “万物负阴而抱阳。”肯定正反两种力量即为事物本身所固有。到战国时,阴阳概念则进一步上升为概括自然、社会、人生之三种基本矛盾势力或属性与关系的哲学范畴。凡肯定的、运动的、在上的、刚强健壮的为阳,凡否定的、静止的、在下的、柔媚虚弱的为阴。但阴阳二者不可分离,不能剖成两片。《易传·系辞上》: “一阴一阳之谓道”,认为阴阳的相互交替作用是宇宙“大化”“流行” 的过程和根本规律。以邹衍为代表的阴阳家则“深观阴阳消息而作怪迂之变” (《史记·孟荀列传》),流于神秘主义。《黄帝内经》则以阴阳来区分人身五脏六腑,探索各种疾病的根源。古代数学、化学、天文、历法、乐律亦以阴阳关系为基本理论构架。宋明清诸哲学家发挥了阴阳互相涵摄、对立互补、统一整合的学说。这种整全的 “对待” (对立) 与 “流行” (过程) 整合的宇宙思考模型,为现代西方哲学家和自然科学家所推崇。

阴阳陰陽yīn yáng

我国古代哲学认为宇宙中通贯物质和人事的两大对立面。

❶阴气和阳气。《备急千金要方·七窍病下》:“治肾虚寒,腰脊苦痛,阴阳微弱,耳鸣焦枯方。”

❷性生活。《备急千金要方·妇人方上》:“或疮痍未愈,便合阴阳。”

❸性机能:《备急千金要方·妇人方下》:“治女人腹中十二疾:一曰经水不时……七曰阴阳减少,八曰腹苦痛如刺。”

❹中医寸关尺脉,寸属阳,关尺属阴。《备急千金要方 · 辟温》:“温风之病,脉阴阳俱浮,汗出体重。”

❺向阳和背阳。《灵枢》:“木之阴阳,尚有坚脆。”

❻南和北。《河东先生集·与崔连州论石钟乳书》:“草木之生者依于土,然即其类也,而居山之阴阳。”

阴阳

中国古代哲学中的重要概念、阴、阳二字本指日照的向背,向者为阳,背者为阴;后与元气说结合,以混沌之气判为阴阳,遂为生化天地万物的要素。《周易》画卦即以阴〔--〕、阳〔—〕为基本符号,以阴爻、阳爻的不同组合与变化,来解释并预测事物的变化。西周伯阳父以阴阳解释三川地震:“阳伏而不能出,阴迫而不能蒸,于是有地震。今三川实震,是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴,川源必塞。”(《国语·周语上》)道家老庄亦讲阴阳,《管子》以阴阳与天地、四时联系在一起:“阴阳者,天地之大理也;四时者,阴阳之大经也。”(《四时》)“春秋冬夏,阴阳之推移也;时之长短,阴阳之利用也;日夜之易,阴阳之化也。”(《乘马》)《易传》以阴阳为万物的基本规律:“一阴一阳之谓道”(《系辞上》)上下、君臣、夫妻等关系,均以阴阳说之。《黄帝内经》则以阴阳来辨证疾病:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”(《阴阳应象大论》)战国、秦汉之际的阴阳家们,则依阴阳之基本理论,“敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时”;然其拘泥于“小数”,故“舍人事而任鬼神”。(《汉书·艺文志》)阴阳之学说在中国传统思想文化中具有极大的影响。

阴阳yīnyáng

中国古代哲学思想。含有朴素的辩证观点。毛主席说: “中国古人讲,‘一阴一阳之谓道’。不能只有阴没有阳, 或者只有阳没有阴。这是古代的两点论。形而上学是一点论。” 我国人民把这种朴素的辩证法思想与医药实践结合起来, 逐步发展成中医的阴阳学说。主要内容: 一方面, 阴阳是自然界的根本规律, 万物的纲纪, 一切生物生长、发展、变化的根源。《素问·阴阳应象大论》: “阴阳者, 天地之道也, 万物之纲纪, 变化之父母, 生杀之本始, 神明之府也。治病必求于本。” 另一方面, 阴阳是相对的, 是互根、互相消长和互相转化的。这一理论贯串于解剖、生理、病理、诊断、防治等整个医学领域中。首先, 阴阳是相对的, 又是互根的。《素问·阴阳应象大论》:“阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也。”“清阳出上窍, 浊阴出下窍; 清阳发腠理,浊阴走五脏; 清阳实四肢, 浊阴归六腑。”“阳胜则热, 阴胜则寒。” 《素问·生气通天论》: “阳强不能密, 阴气乃绝。阴平阳秘,精神乃治; 阴阳离决, 精气乃绝。” 其次,阴阳互相消长和转化。《灵枢·论疾诊尺》:“四时之变, 寒暑之胜, 重阴必阳, 重阳必阴。故阴主寒, 阳主热; 故寒甚则热, 热甚则寒。故曰寒生热, 热生寒。此阴阳之变也。” 随着医药学的发展, 阴阳学说内容不断丰富。但由于受历史条件的限制, 这些辩证法的内涵仍然是朴素的。因此, 对于阴阳学说必须以辩证唯物主义作指导, 以现代科学为基础, 在实践过程中整理提高。

阴阳

阴阳穴为推拿特定穴位名称,有三个,一在额部,一在腕部,一在腹部。为便于区别,分别称之谓额阴阳、腕阴阳与腹阴阳,都是成对的穴位。

额阴阳 古代把右侧的太阳穴称之为太阴穴,它与左侧的太阳穴一起,被称为阴阳穴。由于腕部和腹部也有阴阳,所以将此称为额阴阳。对于女性患儿,用重揉法作用于太阴穴,有发汗作用。如果发汗太过,可以揉左侧的太阳穴数下,以止之。对于男性患儿,揉太阴穴则止汗。左侧的太阳穴,其作用与右侧的太阴穴相反。如果在太阳穴用揉法,对于女性患儿能止汗,而男性患儿则发汗。揉两侧太阳穴(即太阴穴与太阳穴)作为防治近视的方法之一。《幼科铁镜》有“分阴阳”之法,操作时,医者以两大指自患者的眉心穴同时分别推向右侧的太阴穴和左侧的太阳穴,不论虚实寒热,皆可用之。分“额阴阳”,作为头面部有秩序的操作方法之一,分推九下,于“开天门”法之后进行。《保赤推拏法》中的“分推太阴穴太阳穴法”为额部“分阴阳”之法的繁称。

腕阴阳 即腕部的阴池穴与阳池穴。阴池穴位于腕部掌侧横纹的尺侧边,阳池穴位于腕部掌侧横纹的桡侧边。医者以左右大拇指自患者腕部掌侧横纹的中点同时分别向两侧分推至阴池穴和阳池穴,称为 “分阴阳”,有止泻痢、除寒热、利气血、去腹胀和通二便等功效。医者以左右大拇指自患者的阴池穴和阳池穴同时推向腕部掌侧横纹的中点,称为“和阴阳”或“合阴阳”,能理气血,有祛痰作用。

腹阴阳 线状穴位。自胸骨下端起,沿肋弓下方向两侧至腋中线。操作时,医者以左右手的手指,自上内方同时分别推向下外方,称为“分推腹阴阳”。可以治疗胸闷腹胀,消化不良和发热等症。

阴阳

阴阳是我国古代用以解释自然界一切事物相互对立而又统一的朴素的唯物论和自发的辩证法思想。氏族社会时期的北方诸民族把上天看作获生的根源(阳),把世界看作上天的征兆(阴)。据蒙古古代史以及许多文学艺术作品中记载,古代蒙古人称苍穹为“父天”,称世界为 “母地”。这是在蒙古民族中形成阴阳概念的根源。蒙医学理论就是在对自然界有了这种认识的基础上发展起来的。在《内经》、《四部医典》、《饮膳正要》等书中,有古代蒙古人善于用热性疗法治疗寒症的记载,如“蒙古灸”;用寒性疗法治疗热症,如“冷敷”和“酸马奶疗法”等。从元代蒙古人开始能够应用阴阳概念来解释医学的某些内容,到16世纪末,阴阳学说成为蒙医学理论体系的重要组成部分。阴阳学说认为,世界是物质性的整体,世界本身是阴阳二气对立统一的结果。所以宇宙间的任何事物都包含着阴阳相互对立的两个方面。如白昼和黑夜,晴天与阴天,热与冷、动与静等。一般地说,凡是活动的、上升的、明显的、进行的、无形的、轻清的、功能亢进的或属于功能方面的都属于阳;而凡是静止的、下降的、隐晦的、退行性的、有形的、重浊的、功能衰退的或属于物质方面的都属于阴。例如,天和地,则天为阳,地为阴。因为天在上故属阳,地在下,故属阴。火与水,则火为阳,水为阴。因为火性热而上炎故属阳,水性寒而下走故属阴。从事物的运动变化来看,当事物处于沉静状态时便属阴,处于躁动状态时便属阳。由此可见阴阳即可代表两个相互对立的事物,也可代表同一事物内部所存在的相互对立的两个方面。但是,事物的阴阳属性并不是绝对不变的,而是相对的,必须根据一定的条件来决定。如以人体的胸部为例,胸部的阴阳属性要依与其相对部位的情况而定。如果以胸和腹而言,则胸在上属阳,腹在下属阴。另外,事物的阴阳属性还具有无穷的可分性,即阴阳之中还可以再分阴阳。昼与夜,昼为阳,夜为阴。但白昼之中又可以有上午与下午之分,则上午为阳中之阳,下午为阳中之阴。夜又有前半夜和后半夜之分,则前半夜为阴中之阴,后半夜为阴中之阳。再以蒙医理论三根、七素为例,三根为阳,七素为阴。由此可见,宇宙间的任何事物都可以概括为阴和阳两类,任何一种事物的内部又可分为阴阳两个方面。而每一事物中的阴或阳的任何一方,还可以再分阴阳,以至无穷。

阴与阳两个方面,既是对立的,又是相互依存的,任何一方都不能脱离另一方而单独存在。没有阴就无所谓阳,没有阳也无所谓阴,犹如没有上就没有下,没有下就没有上一样。所谓寒,是相对热而言,若没有寒,热也就无从谈起。因此,阴阳之间是相互依存、相互消长的,每一方都以另一方为存在条件。二者在一定条件下也可以互相转化。当阴阳两者不断的变化,发展到一定阶段,阴可以转化为阳,阳可以转化为阴。

以上,阴阳的相互对立,依存、消长、转化几方面的关系,是阴阳学说的基本内容。这些内容不是孤立的,而是相互联系、互相影响、互为因果的。

蒙医学运用阴阳变化的相互关系来说明人体的组织结构、生理功能、病理变化和探求药物性能,并广泛用于疾病的诊断和治疗以及确定治疗原则等方面。

阴阳yin yang

Yin and Yang,two opposing principles in nature,the former feminine and negative,the latter masculine and positive

阴阳yin yang

yin and yang,two opposing principles in nature,the former feminine and negative,the latter masculine and positive

阴阳

male and female (/light and shade)principle

阴阳

Yin and Yang—opposite principles or forces existing in natural and human affairs; the functioning of celestial bodies,such as the sun and the moon

~怪气eccentric;queer;cynical/~家(战国时代)School of Positive and Negative Forces/~人bisexual person;hermaphrodite/~先生geomancer (someone employed as adviser on selection of a grave site,housesite or a propitious day)

阴阳yīn yáng

yin and yang; yinyang

阴阳

概括事物相对、相反、相互依存、相互转化等属性的古代哲学范畴。阴之本义指水之南,山之北;阳之本义指水之北,山之南。引申则阴为暗,阳为明。举凡自然界日与月、白天与黑夜、天与地、寒与暑、水与火、雄与雌;人类社会男与女、夫与妇、君与臣等,古人皆可概括为阴阳。其涵义往往指事物发展的根本规律。《周易·系辞上》:“一阴一阳之谓道。”《庄子·田子方》:“至阴肃肃,至阳赫赫,肃肃出乎天,赫赫发乎地,两者交通成和,而物生焉。”战国之时,根据历象日月星辰以推测吉凶祸福发展为一数术流派,称为阴阳家。《史记·太史公自序》载司马谈《六家要指》:“阴阳之术,大祥而众忌讳,使人拘而多畏;然其序四时之大顺,不可失也。”古籍中所用“阴阳”,其涵义往往各有所指。例如: (1)阴阳结合,化生万物。《天问》:“阴阳三合,何本何化?”朱熹集注:“天地之化,阴阳而已。”(2)寒暑。《九辩》:“四时递来而卒岁兮,阴阳不可与俪偕。”王逸注:“寒往暑来,难追逐也。”(3)君臣。《九章·涉江》:“阴阳易位,时不当兮。”王逸注:“阴,臣也;阳,君也。”(4)晦明。《九歌·大司命》:“壹阴兮壹阳,众莫知兮余所为。”王逸注:“阴,晦也;阳,明也。”(5)阴阳二气,属古“六气”的范畴,据说能决定人之生死。《九歌·大司命》:“乘清气兮御阴阳。”王逸注:“阴主杀,阳主生。言司命常乘天清明之气,御持万民生死之命也。”《左传》昭公元年:“六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。”

阴阳

〈名〉专门看风水、择日子、卜葬的人。州、县专设此职,官位低下。也称阴阳生、阴阳官。

《金》六: 久等多时了,~也来了半日,老九如何这咱才来?又九一: 命~择吉日良时,行茶礼过去就是了。

《醒》八十: 可可的造化低,把个丫头又死了,调理、取药、买材、雇人、请~洒扫,都是拿衣服首饰当的。

- 工会干部应具备哪些素质?是什么意思

- 工会干部怎样加强同工会积极分子的联系?是什么意思

- 工会干部思想作风建设的主要内容是什么?是什么意思

- 工会干部的工作作风是什么?是什么意思

- 工会开展群众生产工作有什么作用?是什么意思

- 工会怎样保证八小时工作制的实施?是什么意思

- 工会怎样做好保障企业富余人员生活的工作?是什么意思

- 工会怎样做好职工生活工作检查?是什么意思

- 工会怎样全力推进贯彻实施《劳动法》,更好地发挥作用?是什么意思

- 工会怎样办好第三产业?是什么意思

- 工会怎样办好职工学校或学习班?是什么意思

- 工会怎样加强对职工教育工作的领导?是什么意思

- 工会怎样在共产党的领导下独立自主开展工作?是什么意思

- 工会怎样在班组中做好思想政治工作?是什么意思

- 工会怎样帮助职工办好互助储金会?是什么意思

- 工会怎样帮助职工勤劳致富?是什么意思

- 工会怎样引导职工自学并鼓励自学成才?是什么意思

- 工会怎样抓好劳动保护工作?是什么意思

- 工会怎样抓好安全生产工作?是什么意思

- 工会怎样监督企业实行安全生产责任制?是什么意思

- 工会怎样监督企业确定合理的劳动强度?是什么意思

- 工会怎样站在改革的前面,做改革的促进派?是什么意思

- 工会怎样组织职工开展读书活动?是什么意思

- 工会思想政治工作如何走群众路线?是什么意思

- 工会思想政治工作者解决职工思想问题的基本环节是什么?是什么意思

- 工会日常的思想政治工作是什么?是什么意思

- 工会是党联系群众的“桥梁”和“纽带”是什么意思

- 工会是加强精神文明建设的重要力量是什么意思

- 工会是国家政治体系中重要的社会政治团体是什么意思

- 工会是推动社会生产力的重要力量是什么意思

- 工会是提高职工中国特色社会主义和共产主义觉悟的大学校是什么意思

- 工会是维护社会安定团结的重要力量是什么意思

- 工会民主集中制有哪些主要内容?是什么意思

- 工会法制工作在工会工作中的地位是什么?是什么意思

- 工会法律工作性质有哪些?是什么意思

- 工会法律工作机构如何为工会参政议政提供法律依据?是什么意思

- 工会法律工作机构如何参与劳动争议处理?是什么意思

- 工会法律工作机构如何参与立法活动?是什么意思

- 工会法律工作机构提供何种法律服务?是什么意思

- 工会法律工作的任务是什么?是什么意思

- 工会法律工作的作用是什么?是什么意思

- 工会法律工作的具体任务是什么?是什么意思

- 工会法律工作的基本原则是什么?是什么意思

- 工会法律工作的工作形式有哪些?是什么意思

- 工会法律工作的工作方法有哪些?是什么意思

- 工会法律工作的概念是什么?是什么意思

- 工会法律工作积极分子(兼职工作者)的队伍如何管理?是什么意思

- 工会法律工作者应具备什么条件?是什么意思

- 工会法律工作评价标准是什么?是什么意思

- 工会法律顾问组织的任务是什么?是什么意思

- 工会法调整的范围是什么?是什么意思

- 工会生产委员会在班组建设中的主要工作职责是什么?是什么意思

- 工会生产委员的职责范围是什么?是什么意思

- 工会生活委员应坚持什么样的工作作风?是什么意思

- 工会生活工作部门与企业后勤部门是什么联系?是什么意思

- 工会申请开办企业需要提交哪些文件和证件?是什么意思

- 工会的会计工作的主要内容是什么?是什么意思

- 工会的地位和作用是什么意思

- 工会的性质是什么意思

- 工会的组织原则是什么?是什么意思