软组织力学

生物软组织包括肌肉、血管、皮肤、腱和各种内脏等。软组织力学是研究软组织的应力和应变关系,生长、吸收与应力的关系及软组织力学性质的变异与疾病的关系等,是生物力学的一个分支。这些问题的研究有助于加深对人体生理和病理过程的认识,从而为在医学方面的应用提供力学依据。软组织虽然种类繁多,但它们是由一些更基本的材料,如弹性纤维、胶原纤维和其他基本结缔组织等组成。

软组织的一般力学性能有以下几种:

❶非线性:多数软组织的应力和应变呈非线性关系,而不遵守胡克定律的直线关系;

❷各向异性和非均质性:软组织的物理性质在每点的各个方向和各个不同点上,一般是不同的;

❸粘弹性:一般软组织在恒定应力状态下存在应变的蠕变现象;在恒定应变状态下存在应力松弛现象; 在进行加载和卸载循环试验或使其发生周期性变形时,应力随每次循环都会有滞后现象,反映于应力-应变曲线上将形成滞后环,此滞后环将随循环次数逐渐变狭,最初变得很快,经过多次循环后趋于稳定,这一过程称为“预调”。

活的生物软组织的特点是:

❶有生长和重吸收能力,它们对应力有所反应。当结缔组织中拉应力增加到超过正常值时,新的胶原和弹性纤维将藉助生长来增强材料的承载能力,其后应力将减小。应力分布比较均匀时,生长方式可能起重要作用;而在应力集中时,重吸收方式则起缓和作用。这种机制是无生命材料都不可能具有的;

❷当外力移去后,在组织中通常存在残余应力(或称初始应力)。由于残余应力很容易被细胞的增长或重吸收所改变,所以必须用力学原理和生物学原理研究组织中的残余应力分布问题。

在正常生理条件下,所有活组织的工作应力都低于它们的极限强度值。但在病理条件下,应力可能超过组织的极限强度,发生屈服、破坏、撕裂等。不同软组织可以接受的且无损伤的应变范围是不同的,在生理范围内,肠系膜约60%,肺约80%。若超出以上范围,组织将屈服而破坏。

在生物软组织中,肌肉、血管、皮肤等的力学性质得到了大量的研究,其余软组织尚未很好研究。

肌肉力学 人体的肌肉分骨胳肌、心肌和平滑肌三种,骨胳肌、心肌和平滑肌的构造要素相同,收缩的生化机理也大致一样,但结构、功能以及力学性质有很大差别。

(1) 骨胳肌:它是构成动物躯体的主要材料,如人体的骨胳肌约占体重的40%。肌肉受到刺激能够收缩。在人体内,骨胳肌所受的刺激,来自神经传来的兴奋。在神经脉冲、电脉冲或化学刺激下,肌肉收缩产生张力。每次激发可持续数十至数百毫秒。骨胳肌的特点是:

❶刺激频率愈高,产生的张力愈大; 当频率足够高时(高于100Hz),张力达到最大值,且不再因频率而变化,也不随时间改变,这种状态称为挛缩。有关骨胳肌力学性质的实验大都是在挛缩状态下进行的;

❷放松时应力很小,可以忽略不计。

骨胳肌最著名的力学模型为Hill方程,即:(a+T)(v+b)=b(T0+a),其中T0是高频刺激下肌肉等长挛缩产生的张力,T是肌肉松开后的张力(T

1957年H.E.Huxlex提出了关于肌肉收缩的纤维滑移理论,他认为,肌肉松弛时,肌浆球蛋白分子的头部贴近纤维丝;受刺激时,头部突起,粘接于肌动蛋白纤维上,形成“横桥”,产生张力,使肌浆球蛋白纤维和肌动蛋白纤维之间发生相对滑移,然而两种纤维丝本身长度不变,因而肌纤维节收缩,肌肉亦随之收缩而作功。

(2) 心肌: 心脏功能依赖心肌的力学性质。分析心脏的动力学特性,需要知道心肌在收缩和舒张过程中的张力——收缩速度-长度-时间关系,但是适今尚仍未建立其数学模型。

对于心肌收缩特性的认识,是根据猫、兔等小动物的乳突肌实验结果,因为大动物乳突肌纤维较粗,不可能通过扩散维持其活性,无法做离体试验。

松弛状态心肌的张力对于心功能影响颇大,因为它决定了舒张期末心室的容量,从而决定了心脏每搏输出量。从力学观点,松弛的心肌是一种非均匀、各向异性的不可

压缩粘弹性材料,其性质随温度及周围环境条件而变化。(3) 平滑肌: 除心脏外,人体内脏器官均由平滑肌构

成。研究平滑肌远较研究骨胳肌和心肌困难,这不单是因为它的功能以及力学性质因组织而异,还因为平滑肌的细胞比骨胳肌细胞小得多。现有实验仅限于输尿管、带状结肠肌等少数比较简单的平滑肌。血管及各种内脏平滑肌的性能在生理学上十分重要,但还没有一种简易可行的实验方法可资采用,又不能将输尿管等组织的实验结果推广于一般,因为各种组织平滑肌的构造、功能和力学性质很不一样。

平滑肌中,肌浆球蛋白纤维直径约1.45×10-2μm,长约2.2μm,约为横纹肌中肌浆球蛋白纤维丝长度的1.4倍,因而每根平滑肌纤维产生的张力约比横纹肌高40%。这是因为在同样空间中“横桥”平行地排列,因此张力和正比于肌浆球蛋白纤维的长度。此外,平滑肌中不存在规则的肌纤维节,这或许是平滑肌收缩较慢的原因。

自发地收缩是许多由平滑肌构成的器官的普遍现象。分析蠕动输送、淋巴流动、血液自动调整等问题,都需要知道自激状态下平滑肌细胞的力学性质。此外,平滑肌被动张力可等于或大于激发状态下的主动张力,这是它与骨胳肌和心肌不同之点。

血管力学 血管具有非线性、各向异性、非均匀性和粘弹性等力学性质。

(1) 非线性:血管的应力和应变关系不遵从虎克定律,而呈向上弯曲的非线性关系,特别在75~150mmHg的压力内,这种非线性更强烈。静脉在小变形时,其应力和应变关系曲线近于直线,弹性模量也比动脉小,但在较大变形时,静脉的比动脉的应力和应变关系曲线具有更高的非线性,其增量杨氏模量比动脉大且增加得更快。(2) 各向异性:血管的泊松比和各种弹性模量因方向而不同。血管的平均泊松比接近或稍小于0.5,而在周向、轴向和径向之间,泊松比大不相同。Patal等人对狗的胸主动脉体内试验结果表明,在压力为154 cmH2O下,胸主动脉的轴向、周向和径向杨氏弹性模量分别是E =10.1×106dyn/cm2,EQ=7.5×106 dyn/cm2和Er=5.5×106dyn/cm2(正常平均值约是4.3×106dyn/cm2),且在各种应变下都有Ez>EQ>Er,其他部位动脉的杨氏弹性模量大体上相似,但轴向模量和周向模量的大小顺序可能相反。

=10.1×106dyn/cm2,EQ=7.5×106 dyn/cm2和Er=5.5×106dyn/cm2(正常平均值约是4.3×106dyn/cm2),且在各种应变下都有Ez>EQ>Er,其他部位动脉的杨氏弹性模量大体上相似,但轴向模量和周向模量的大小顺序可能相反。

(3) 非均匀性:从较大血管至小血管,随着离心脏距离的增加,血管的刚度逐渐增加,特别是最小动脉基本上是刚性的。

(4) 粘弹性: 血管与其他软组织一样,是粘弹性的材料,具有松弛、蠕变和滞后性能。动脉系统内各种动脉的粘弹性有相当的差别: 从升主动脉往下至股动脉,应力松弛逐渐增大。由主动脉往下,平滑肌含量的增加与应力松弛程度的增大成比例。此外,周向的应力松弛总是大于纵向的应力松弛。虽然血管显示粘弹性特性,但与弹性效应相比,血管的粘性影响仅是第二位的。冯元桢根据血管的应力和应变关系对应变率不太敏感的特性,把血管组织的这种力学性质看作是“拟弹性”。

除了以上力学性质外,血管的弹性还随年龄产生相当大的变化。实验表明,在生长发育期,血管壁的刚度随年龄增加而增大;在成熟期,老年人的大动脉刚度一般比年青人增大,而青年人的更外周血管反比老年人的刚度大。

目前已发展了许多半经验理论来建立血管壁的本构方程和确定各种弹性物理参数,这些半经验理论基本上分为四大类: 线性弹性理论(应力和应变关系遵从虎克定律);线性粘弹性理论(应力和应变、应变率的关系是线性的);非线性弹性理论(血管壁看作弹性体或拟弹性体,应力和应变关系是非线性的);非线性粘弹性理论(应力和应变、应变率之间成非线性关系)。前两类线性理论适用于血管小变形或较小动脉和静脉在正常生理条件下的变形,但不适用于象大动脉那样经常产生大变形的血管,后者需要用非线性理论来分析。

皮肤力学 皮肤是身体内部与外部环境间的边界器官,它形成一种自恢复的机械屏障,以阻抗外部物理的和化学的侵袭。皮肤的力学性质是许多疾病的重要指征(浮肿,Ehlers-Danlos综合征、伤口治疗等等),并对整形外科在皮肤移植中的尺寸、形状设计和定位都有重大价值。皮肤组织基本上是由胶原纤维和弹性蛋白等成分组成。胶原含量大约占皮肤干重的60~75%,并依赖于性别、年龄和部位。皮肤具有可伸长、剪切和弯扭,在受侧压力作用时易形成马鞍形的凹陷弯曲和皱折等基本力学性质,因而容易适应身体的某些大运动。皮肤是非均质材料,也具有非线性、各向异性和粘弹性。研究皮肤的力学性质的一些方法如下。

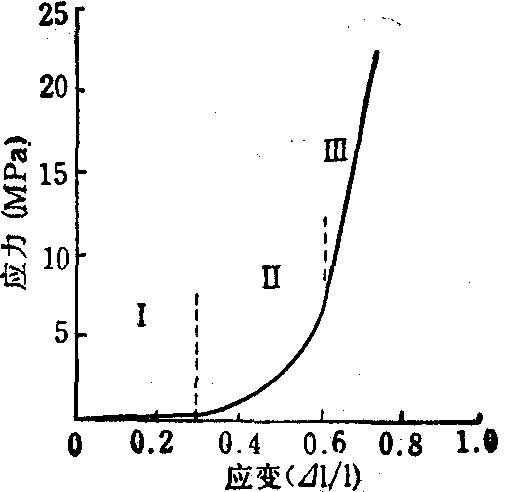

(1)拉伸试验: 皮肤在体外单向拉伸试验时的应力和应变关系曲线如图所示,它可分为三部分: 阶段I表示在低载荷时皮肤的快速伸长; 阶段II为曲线高度弯曲部分,表示皮肤正在变硬;阶段III表示皮肤相当硬,即拉伸应力相当高时,伸长应变的改变却相当小。拉伸试验表明,皮肤的力学性质是非线性的,这是由于皮肤含有高胶原含量的结果。皮肤在加载和卸载时所得的应力-应变曲线也会形成滞后环。另外,最初几个循环的特性曲线可不重合,需要经过五至六个循环才能得到稳定的应力和应变关系曲线。Langer在1862年用圆针在人尸体的皮肤上扎孔,发现扎孔形状不是圆的,而是椭圆形的或更经常

是扁豆形的,这种

效应称为Langer

线。这个效应证明

了皮肤力学性质有

方向性,同时还说

明了预张力对皮肤

的效应。冯元桢等

从二维实验和理论

上证明了皮肤各向

异性,并用指数型

的应变能量函数来

皮肤的典型应力-应变曲线图

建立皮肤的本构方程。人皮肤的弹性模量与胶原相当接近,约为109~1010dyn/cm2数量级,且随年龄而增加,但女性的平均弹性模量高于同龄男性的弹性模量。

(2)压痕试验(Indentation Test):将一小物体(50g左右)压进皮肤,然后卸掉,则所产生的压痕经过几分钟后,就会逐渐恢复,这种实验方法称为压痕试验。该方法主要用于在体研究。这种试验需要测量四个参数: 二分钟的总压进深度;初始压痕深度; 卸载后的即刻或初恢复量;三分钟后的总恢复量。研究表明,18~25岁青年的皮肤之初恢复量和总压进深度大大超过60岁以上老年人; 在较宽的年龄范围内,即时压进及即时恢复对总压进的百分比,随年龄增加而减小。测量压进和恢复量的更复杂方法是测量复原系数,它由一光滑的硬球落在回弹表面上所得到的弹回高度与初始高度的比值来计算。应用该方法研究得的结果表明,青年皮肤的复原系数比老年高,尤其是暴露于太阳中时差别更大。复原系数受病理条件影响,在萎缩、硬化和表皮浸润等情况下,该系数显著降低;但在淋巴管炎、水泡和毛细血管溃疡时变高。

(3) 扭转试验:适合于做不同应变率、短期应力松弛及蠕变的在体研究。该方法是Vlasblor于1967年提出的。试验时,以具有双边吸带的单圆盘贴在皮肤表面上,扭矩通过圆盘传递给皮肤。扭转方法的蠕变试验表明,女性皮肤的总偏转一般比相似年龄男性大,但与年龄的关系目前还没有一致的结论。这种方法的谐振实验表明,在偏转角度不超过2°时,人皮肤的扭矩和偏转角的关系基本上呈线性;超过这个幅度,皮肤便开始变硬。

除了上述的力学性质外,水和作用、温度、辐射效应、药物效应等,对皮肤的力学性质也有一定的影响,均有待进一步研究。

- 猪龙陶塑是什么意思

- 猪龙骨是什么意思

- 猪𪢮心是什么意思

- 猪𰩮间是什么意思

- 猪是什么意思

- 猫是什么意思

- 猫——古埃及的守护神是什么意思

- 猫、兔是什么意思

- 猫一天狗一天是什么意思

- 猫一天,狗一天是什么意思

- 猫三是什么意思

- 猫三狗四是什么意思

- 猫三狗四,猪五羊六,牛七马八是什么意思

- 猫下是什么意思

- 猫下的猫疼,狗养的狗爱是什么意思

- 猫不吃鱼是什么意思

- 猫不在家,耗子造了反是什么意思

- 猫不在家,耗子造反是什么意思

- 猫不急不上树,兔不急不咬人是什么意思

- 猫不急不上树,狗不急不跳墙是什么意思

- 猫不着是什么意思

- 猫不跟狗斗,穷不跟富斗是什么意思

- 猫不闻速冻食品公司是什么意思

- 猫与短简是什么意思

- 猫与老鼠是什么意思

- 猫与鸟,狭路相逢是什么意思

- 猫与鼠 [德国]格拉斯是什么意思

- 猫为什么怕狗是什么意思

- 猫为什么捉老鼠是什么意思

- 猫为什么要吃老鼠是什么意思

- 猫为啥先吃后洗脸是什么意思

- 猫为虎舅是什么意思

- 猫之报恩是什么意思

- 猫之殇是什么意思

- 猫九是什么意思

- 猫九事是什么意思

- 猫九侬是什么意思

- 猫九话是什么意思

- 猫乳是什么意思

- 猫乸是什么意思

- 猫五德是什么意思

- 猫人是什么意思

- 猫仔是什么意思

- 猫仔妈是什么意思

- 猫仔豭是什么意思

- 猫传染性贫血是什么意思

- 猫伤寒是什么意思

- 猫佋是什么意思

- 猫俚是什么意思

- 猫儿是什么意思

- 猫儿不吃鱼——假正经是什么意思

- 猫儿佞是什么意思

- 猫儿偷食狗挨打——无辜受累是什么意思

- 猫儿公是什么意思

- 猫儿刀是什么意思

- 猫儿刺是什么意思

- 猫儿匿是什么意思

- 猫儿卵是什么意思

- 猫儿口中挖不出食是什么意思

- 猫儿吃腌菜——没奈何是什么意思