跟骨骨折

病名。即跟骨的骨或骨小梁连续性中断所导致的以足跟部剧烈疼痛,肿胀和瘀斑明显,足跟不能着地行走,根骨压痛为主要表现的疾病。

跟骨骨折calcaneal fracture

系受压缩外力或肌肉收缩力所致。较常见。可分为跟骨结节撕脱骨折、跟距关节面塌陷骨折及全部跟距关节塌陷骨折。表现为足跟部疼痛、压痛,承重困难,足纵弓消失,横经增宽。撕脱骨折有移位者应切开复位;塌陷骨折治疗较困难,常需行关节融合术。

跟骨骨折ɡēnɡǔɡǔzhé

病名。跟骨的骨或骨小梁连续性中断所导致的, 以足跟部剧烈疼痛、肿胀和瘀斑明显, 足跟不能着地行走, 跟骨压痛为主要表现的疾病。

跟骨骨折

跟骨骨折为跗骨骨折中最常见者。主要是自高处坠落或跳下时足跟着地,跟骨受到压缩外力所致,可同时合并下肢其它骨折,胸腰段脊椎压缩骨折;颅底骨折等,亦可两侧跟骨同时骨折。少数情况下,撕脱或扭转外力可引起跟骨结节水平骨折和跟骨前端骨折。

诊断依据典型外伤史,足跟部疼痛,承重困难,跟骨周围肿胀,皮下淤斑,局部压痛明显,严重者足跟的高度变低,横径增宽,外踝下方之正常凹陷消失,距下关节活动受限。X线检查应包括跟骨侧位、轴位及正位,必要时拍摄斜位片。

未波及距跟关节骨折的治疗 (1)跟骨结节纵行骨折:一般较少移位,仅需抬高患肢、加压包扎等一般处理,早期开始踝与足之功能活动,8周后承重。骨折移位明显者,应行闭合复位,以塑形良好、侧方加压之短腿前后石膏托固定4~6周,亦可行跟骨牵引或切开复位。

(2)载距突骨折: 甚为少见,肿胀与压痛限于跟骨内侧,因𧿹长屈肌腱经过载距突之下方,故过度背伸𧿹趾时可引起疼痛。骨折多无移位,仅需抬高患肢,加压包扎,早期开始活动,8周后承重。

(3)跟骨前端骨折: 极少见,属撕脱骨折。易误诊为扭伤。在足侧位或斜位X线片中可明确诊断。加压包扎或以短腿石膏托在踝关节0°外翻位固定3~4周。

(4)跟骨结节水平骨折:是撕脱骨折,骨折无移位时,短腿石膏托在0°功能位固定4~6周,骨折如有移位,可切开复位以螺丝钉或钢丝作内固定,术后足在跖屈位以短腿石膏托固定4~6周。

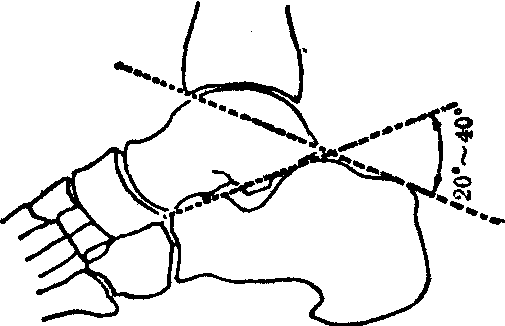

(5)跟骨体部斜形骨折: 较多见。跟骨结节关节角(Bohler角正常为20°~40°)可以变小。骨折如无移位可行加压包扎,早期活动。骨折有移位时,可闭合复位、骨牵引或钢针撬拨法复位,复位后以短腿石膏托固定4~6周,8~12周开始承重。

波及距跟关节骨折的治疗 可分为外侧距跟关节面塌陷骨折及全部距跟关节塌陷骨折。其治疗方法意见不同。

(1)功能疗法: 加压包扎,患肢抬高并早期开始功能活动,8周后承重。

(2)闭合复位:Bohler法以钢针分别横穿跟骨结节和胫骨中部,牵引复位恢复跟骨结节关节角及距下关节面,并用Bohler夹自内、外踝下方夹挤,矫正跟骨增宽变形。将钢针固定于短腿管型石膏内,4周后去除钢针,更换石膏,继续固定6周;Essex-Lopresti法用斯氏针沿跟骨纵轴稍偏向外侧插入至舌形塌陷骨折片之下方,向上撬拨复位,并以两手鱼际部或用Bohler夹压挤跟骨两侧,使增宽变形复位,然后将针穿入跟骨之前部或进入跟骰关节,连同钢针固定于长腿管型石膏内6周。钢针撬拨内固定法是以钢针沿跟骨纵轴撬拨复位后,将钢钉自穿针之下方锤入作内固定以维持复位,在垂直塌陷型骨折,需将钢钉穿过距跟关节,固定于跟骨内。

(3)切开复位: Palmer手术是经跟骨外侧切开复位,然后以髂骨之皮质及松质骨充填复位后的空隙,术后用长腿管型石膏固定10~12周。

跟骨结节关节角(正常)

(4)一期距下关节融合术:在行融合术之前,应先恢复跟骨外形并纠正内、外翻畸形。

(5) 一期三关节融合术: 如距下关节及跟骰关节严重损伤,可行一期三关节融合术。

跟骨骨折后期跟骨结节跖侧增厚及骨刺形成,于承重时可引起局部疼痛。足跟增宽变形,当足外翻时,外踝与跟骨外侧隆凸部抵触而产生疼痛及穿鞋困难。跟骨结节关节角变小,足纵弓变浅,产生平足及跟腱松弛。距下关节及跟骰关节可发生创伤性关节炎。对以上并发症可对症治疗。

跟骨骨折

跟骨骨折是足部较常见的骨折。跟骨是足的主要承重骨。其骨呈弓形,分为体部及跟结节。体的上面有前、中、后关节面与距骨相对应。跟骨结节上缘与跟距关节面成30°~45°的结节关节角。载距突承受距骨颈,也是坚强的跟舟韧带附着处。《医宗金鉴·正骨心法要旨》云: “跟骨者, 足后跟骨也, 上承䯒辅二骨之末,有大筋附之,俗名脚挛筋。”

跟骨骨折多由传达暴力造成。从高处坠堕或跳下时,足跟先着地,垂直暴力从距骨传至跟骨,使跟骨被压缩或劈开; 亦有少数是足尖先着地,因跟腱牵拉而致撕脱骨折。跟骨骨折后常有足纵弓塌陷,结节关节角减少、甚至变成负角,从而减弱了跖屈的力量和足纵弓的弹簧作用。

根据骨折线的走向可分为不波及跟距关节面骨折和波及跟距关节面骨折两类。前者预后较好,后者预后较差。若关节面不平,发生创伤性关节炎,则可遗留患足疼痛和运动功能障碍。

骨折后足跟部剧烈疼痛,肿胀和瘀斑明显,足跟不能着地行走,跟骨压痛。严重者足跟部畸形,其横径加宽,足弓变平,外踝下部的正常凹陷消失。跟骨X线侧位、轴位照片,可明确骨折类型、程度和移位方向,和了解骨折线是否进入关节,以及结节关节角的变化。跟骨骨折常与脊柱骨折、颅底骨折合并发生,故检查时应特别注意。

跟骨骨折的治疗,《医宗金鉴·正骨心法要旨》云:“若落马坠蹬等伤,以致跟骨拧转向前,足趾向后,即或骨未破碎而缝隙分离,自足至腰脊诸筋,皆失其常度,拳挛疼痛,宜拨转如旧。”跟骨骨折的复位要求较高,应尽可能恢复正常的结节关节角,防止各种后遗症的发生,以免日后行走疼痛。

(1) 不波及跟距关节面骨折: 跟骨结节纵形骨折的骨折块一般移位不大,早期外敷选用接骨膏、消肿膏或双柏膏,局部用夹板固定,扶拐不负重步行锻炼3~4周即可。跟骨结节骨骺未闭合前,骨折块有明显向上移位者,如不予以整复,则跟骨底不平,影响日后步行和站立,故应在适当麻醉下,以骨圆针穿过结节骨块中部,将膝关节屈曲,由两助手分别把住患足及小腿,医者握紧牵引弓,先向后牵引,松解骨折面的交锁,然后向下牵引,直至骨折片复位为止。复位后采用外固定患肢于膝微屈、跖屈位4周。4周后拔去钢针,再固定2~3周。跟骨结节横形骨折是一种跟腱撕脱骨折。若撕脱骨块移位不大,可用夹板固定患肢于跖屈位4周即可。若骨折块较大,且向上移位者,可在适当麻醉下,患者取俯卧位,屈膝,助手尽量使足跖屈,医者以二拇指在跟腱两侧用力向下推挤骨折块,使其复位。复位后外固定患肢于屈膝、足跖屈30°位4~6周。

骨折线不通过关节面的跟骨体,从侧位看,若跟骨体后部同跟骨结节向后向上移位,减弱了腓肠肌的紧张力,影响足的纵弓,从而妨碍了站立和步行,应充分矫正。可在适当麻醉下,屈膝90°,一助手固定其小腿,医者两手指相叉于足底,手掌紧叩跟骨两侧,矫正骨折的侧方移位和跟骨体的增宽,同时尽量向下牵引以恢复正常的结节关节角。若复位仍有困难,可在跟骨上作骨牵引,复位后用长腿石膏靴固定。

(2) 波及跟距关节面的骨折: 跟骨外侧跟距关节面塌陷骨折或全部跟距关节面塌陷骨折,是跟骨骨折最常见的类型之一。跟骨体部因受压完全粉碎下陷,跟骨体增宽,跟距关节面中心塌陷,跟骨结节上升,体部外翻,跟骨前端亦可能骨折,从而波及跟距关节,治疗困难。年老而骨折移位不明显者,不必复位,仅作适当固定,6~8周后逐渐下地负重。年青而骨折移位较明显者,可在适当麻醉下予以手法复位,尽可能地矫正跟骨体的增宽和恢复结节关节角,2周后作不负重步行锻炼,在夹板固定下进行足部活动,关节面可自行模造而恢复部分关节功能。陈旧性骨折已形成创伤性关节炎者,常因疼痛而步履艰难,可考虑作关节融合术。

药物治疗,可按三期辨证施治。

跟骨骨折

跟骨骨折是足部较常见的骨折。多由传达暴力造成。从高处坠堕或跳下时,足跟先着地,垂直暴力从距骨传至跟骨,使跟骨被压缩或劈开;亦有少数是足尖先着地,因跟腱牵拉而致撕脱骨折。根据骨折线的走向可分为不波及跟距关节面骨折和波及跟距关节面骨折两类。前者预后较好,后者预后较差。骨折后足跟部剧烈疼痛,肿胀和瘀斑明显,足跟不能着地行走,跟骨压痛。严重者足跟部畸形,其横径加宽,足弓变平,外踝下部的正常凹陷消失。

跟骨骨折的治疗,

❶不波及跟距关节面骨折:跟骨结节纵形骨折的骨折块一般移位不大,局部用夹板固定,扶拐不负重步行锻炼3—4星期即可。骨折块有明显向上移位者,如不予以整复,则跟骨底不平,影响日后步行和站立。

❷波及跟距关节面的骨折:跟骨外侧跟距关节面塌陷骨折或全部跟距关节面塌陷骨折,是跟骨骨折最常见的类型之一。跟骨体部因受压完全粉碎下陷,跟骨体增宽,跟距关节面中心塌陷,跟骨结节上升,体部外翻,跟骨前端亦可能骨折,从而波及跟距关节,治疗困难。年老而骨折移位不明显者,不必复位,仅作适当固定,6—8星期后逐渐下地负重。年轻而骨折移位较明显者,予以手法位,尽可能地矫正跟骨体的增宽和恢复结节关节角,两星期后作不负重步行锻炼,在夹板固定下进行足部活动,关节面可自行模造而恢复部分关节功能。

跟骨骨折gēn gǔ gǔ zhé

fracture ofcalcaneus

- 东北人民抗日义勇军是什么意思

- 东北人民抗日救国联合会是什么意思

- 东北人民政府是什么意思

- 东北人民革命军是什么意思

- 东北人民革命军是什么意思

- 东北人物大辞典是什么意思

- 东北人物大辞典是什么意思

- 东北伊露兹事件是什么意思

- 东北体育协进会是什么意思

- 东北作家群是什么意思

- 东北作家群是什么意思

- 东北作家群小说选是什么意思

- 东北俗文化史是什么意思

- 东北保险公司是什么意思

- 东北信风带是什么意思

- 东北停战协定是什么意思

- 东北停战协定是什么意思

- 东北内生硼矿床的矿物组成和矿床成因研究是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军是什么意思

- 东北军史是什么意思

- 东北军大文工团是什么意思

- 东北军旅风采录是什么意思

- 东北冬季攻势是什么意思

- 东北决定建筑沈帮、锦赤、朝松三铁路是什么意思

- 东北冷害是什么意思

- 东北动物药是什么意思

- 东北区严防乱砍滥伐立法是什么意思

- 东北区国有林区伐木立法是什么意思

- 东北区国有森林管理立法是什么意思

- 东北区国有育林收费立法是什么意思

- 东北区承领荒山造林立法是什么意思

- 东北区护林防火管理立法是什么意思

- 东北区木材检尺管理立法是什么意思

- 东北区木材运输管理立法是什么意思

- 东北区林业生产经营立法是什么意思

- 东北区林业管理体制立法是什么意思

- 东北区林场清理采伐立法是什么意思

- 东北区检木号印管理立法是什么意思

- 东北区母树林划定立法是什么意思

- 东北区漂流木材收集立法是什么意思

- 东北区营造特殊林木立法是什么意思

- 东北区营造防护林带立法是什么意思

- 东北华侨联谊会是什么意思

- 东北协会是什么意思

- 东北历次大惨案是什么意思

- 东北原油管网是什么意思

- 东北双参补膏是什么意思

- 东北古代文史论集是什么意思

- 东北古史资料丛编是什么意思

- 东北古文化是什么意思

- 东北史纲要是什么意思

- 东北各族是什么意思

- 东北各族是什么意思

- 东北各族是什么意思

- 东北各族是什么意思