购买力平价gòu mǎi lì píng jiàпаритéт покуп тельной с

тельной с лы)

лы)

购买力平价Purchasing-Power Parities,PPPS

各对比国家的货币在各自国内购买力的比价。或者说,购买对比国一个货币单位能买到的同等数量和质量的货物(或服务,下同)所需要的货币数量。例如,购买同等数量和质量的货物,在美国需1美元,在中国需2人民币元,这时,就这种货物而言,人民币对美元的PPP是2(即2:1)。或者说,美元对人民币的PPP是0.5(即0.5:1或1:2)。两国货币在某一种商品(例如大米)上的比价,是这种商品的PPP,在某一类商品(例如粮食)上的比价,是这类商品的PPP,在国内生产总值(GDP)涉及的全部商品和服务上的比价,是GDP意义上的PPP。参见“国际比较项目”条。

购买力平价Purchasing Power Parity

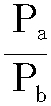

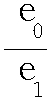

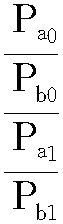

20世纪初瑞典经济学家古斯塔夫·卡塞尔提出的关于汇率决定的理论。1914年,第一次世界大战爆发,金本位制崩溃,各国大量发行货币,导致物价飞涨,汇率出现剧烈波动。1922年,卡塞尔出版了《1914年以后的货币和外汇》一书,系统地阐述了购买力平价学说。该学说认为,两种货币间的汇率决定于两国货币各自所具有的购买力之比(绝对购买力平价学说),汇率的变动也取决于两国货币购买力的变动(相对购买力平价学说)。假定Pa、Pb分别为A、B两国的物价水平,e为A国货币的汇率(直接标价法),则依绝对购买力平价学说e= 。假定Pa0、Pb0分别为T0时期A、B两国的物价水平,e0为T0时期A国货币的汇率;Pa1、Pb1分别为T1时期A、B两国的物价水平,e1为T1时期A国货币的汇率,则依相对购买力平价学说

。假定Pa0、Pb0分别为T0时期A、B两国的物价水平,e0为T0时期A国货币的汇率;Pa1、Pb1分别为T1时期A、B两国的物价水平,e1为T1时期A国货币的汇率,则依相对购买力平价学说 =

= ,即汇率升降是由两国的通胀率决定的。

,即汇率升降是由两国的通胀率决定的。

购买力平价

不同国家商品和服务的价格水平的比率。一国的价格水平以一个基准的商品和服务“篮子”的价格来表示,它反映该国货币的国内购买力。对购买同一个基准的商品和服务“篮子”来说,在本国以本国货币支付的价格与其在外国以外国货币支付的价格之比,便是购买力平价。具体计算方法为: 在两国(或多国)选择同质的“一篮子”商品和服务,收集价格、数量和支出额资料,分别核算各组、各类商品和服务价格的比率,最终获得一个综合的价格比率。

购买力平价

瑞典经济学者卡塞尔认为,一国人民所以需要外国货币,是由于外国货币在外国具有购买力,因此,如果以本国货币兑换为外币,这表示持有者决定放弃本国货币的购买力,来交换为外国货币在外国所具有的同等购买力,所以两国货币间接交换比率,必须取决于两国货币在各该国的购买力的比率。例如1.25美元折合1英镑,这就是说,1.25美元在美国所具有的购买力,应该恰恰等于1英镑在英国所具有的购买力; 如果一国发生通货膨胀,则其购买力减少,而该国的货币平价便应同一比例下跌。如果甲、乙两国的一方或双方发生流通货币量的变动,则其货币购买力所能发生的变动,应当是以未变动前的交换平价 (旧汇率),乘以两国物价指数的变动率; 虽然有时会发生背离这个新的名义汇率的情形,但是,汇率将始终趋向于等于两国货币购买力之比。因此,必须把用上述方式计算出来的汇率,看作是两种货币之间新的平价。卡塞尔认为,这一平价可以叫做“购买力平价”。

购买力平价purchasing power parity

20世纪初瑞典经济学家卡塞尔提出的关于汇率决定的理论。该理论认为货币的价值是由该货币所能购买的商品和劳务量来体现的,而货币的这种购买力实际上就是商品和劳务价格水平的倒数,因此两国货币兑换比率等于两国货币购买力之比。在确定两国货币购买力时,一般运用国内生产总值(GDP)比较。

购买力平价goumaili pingjiapurchasing power parity

两国货币的购买力之比。购买力平价是决定两国货币汇率的要素之一。1918年瑞典经济学家K.G.卡塞尔发表的《外汇反常的离差现象》一文中提出了购买力平价的基本概念,1922年他出版的《1914年以后的货币与外汇》一书系统、完整地阐述了购买力平价决定汇率的理论体系。

购买力平价可分为两种形式:绝对购买力平价和相对购买力平价。前者说明在某一时点的汇率决定,后者说明在一定时期内汇率的变动。根据购买力平价的理论,人们之所以需要外国货币,是因为它在外国具有对一般商品的购买力。同样外国人之所以需要本国货币也是因为它在本国具有购买力,因此两国货币的汇率就由两国货币的购买力之比决定。如果一国货币购买力可以用国内物价水平的倒数来表示,则购买力平价的计算公式为:

其中PPPtabs为t时期购买力的绝对平价,PLtA和PLBt为两国t时期的价格水平。绝对购买力平价PPPabst决定了t时期的汇率的绝对水平。

在发行不兑换纸币的条件下,若出现通货膨胀的问题,则必导致一国货币购买力的下跌。若两国通货膨胀的程序有所不同,则汇率的变动必是两国货币购买力变化所形成的相对购买力平价的反映。其计算公式为:

其中PPPtrel为t时期的相对购买力平价,PtA和PtB为两国从基期到当前的价格指数,即

购买力平价理论在汇率决定理论中占有重要地位,现已被世界经济界所普遍接受。购买力平价理论尤其在解释相对购买力平价影响长期汇率趋势方面得到了统计验证。但购买力平价理论也有如下缺陷:

❶它以货币数量理论为前提,假定货币数量是影响物价的唯一因素,从而忽略了影响物价的其他经济因素,如生产成本、投资、储蓄、资本流动、贸易条件等,这与实际情况不相符合;

❷它的限制条件比较严格,要求两国的生产结构和消费结构大体相同,价格体系比较接近,而且物价指数只限于贸易商品,因而在操作上受到很大限制;

❸在外汇管制的国家中,此理论的应用更受到限制。

购买力平价PurchasingPower Parity

资产阶级汇率学说之一。不兑现的纸币的价值是由单位纸币所代表或实现的购买力。购买力平价是瑞典经济学家卡塞尔(G·Cassel)于1914—1922年提出的汇率理论。购买力平价说认为,不兑现纸币的汇率确定是由两种货币购买力平价之比。

〔参〕 购买力平价说

购买力平价Purchasing Power Parity

又称PPP理论,是最有影响的汇率决定理论之一。该理论认为,本国人之所以需要外国货币,是因为这些货币在外国市场上具有购买力,可以买到外国人生产的商品和劳务; 外国人之所以需要本国货币,也是因为这些货币在本国市场上具有购买力,可以买到本国人生产的商品和劳务。因此,货币的价格取决于它对商品的购买力,两国货币的兑换比率就由两国货币各自具有的购买力的比率决定。购买力比率即是购买力平价。进一步说,汇率变动的原因在于购买力的变动,而购买力的变动又是由物价的变动引起的,所以,汇率的变动最终取决于两国物价水平比率的变动。

以货币的购买力作为决定汇率基础的思想最早可追溯到16世纪西班牙萨拉蒙卡学派关于货币购买力的论述。在拿破仑战争时期,英国议会内也爆发了 “金块之争”。金块论者(Bullionists)认为,当时英镑的大幅度贬值,在于英国与其他国家之间在通货膨胀率上存在的差异。这亦较早体现了购买力平价的思想。但是,最早明确地对购买力平价理论进行系统阐述的,则是瑞典经济学家古斯塔夫·卡塞尔(G. Cassel)。

第一次世界大战爆发后,欧洲资本主义国家相继放弃了金本位制。战争结束后,为了解决战时滥发纸币所造成的通货膨胀、恢复汇率的稳定,一些经济学家主张重新实行金本位制。在此情况下,卡塞尔于1922年出版了《1914年以后的货币与外汇》 一书,系统地提出了购买力平价学说,指出应以国内外物价对比作为决定汇率的依据,均衡汇率的调整应结合通货膨胀率的变化而作出。卡塞尔由此被公认为购买力平价说的主要倡导者。

购买力平价可分为两种形式: 绝对购买力平价和相对购买力平价。

绝对购买力平价,是指在某一时点上,两国的一般物价水平之比决定两国货币的兑换比率。若以R表示绝对购买力平价下的汇率,则:

绝对购买力平价理论中隐含着一个重要假设,即各国的同类商品之间差异很小,具有均质性,而且没有任何贸易关税和运输等费用,则一国的价格水平就等于以外币表示的本国货币的价格乘以外国的价格水平。这就是所谓“一价定律” (The Law of One Price),即在自由贸易条件下,世界市场上的每一件商品不论在什么地方出售 (扣除运输费用),其价格都是相同的。

相对购买力平价,则是指在纸币流通的情况下,由于各国经济状况及纸币发行量的变化,各国货币的购买力必然相应变化,因此,在一定时期内,汇率的变化要与该时期两国物价水平的相对变化成比例。用R1表示相对购买力平价下的汇率,则:

其中,对基期的选择不是任意的,而必须选择“正常” 的时期,即汇率等于绝对购买力平价的时期。如果基期选择不当,相对购买力平价的计算就会发生系统偏离。

卡塞尔认为,在纸币流通制度下,购买力平价应该成为各国制定汇率的基础。虽然在日常经济生活中,由于各国经济情况的不同、运输费用及关税的差异、资本输出及外汇投机等原因,实际汇率未必等于购买力平价,但在国际贸易没有阻碍的条件下,汇率偏离购买力平价的现象只是暂时的,汇率总会回到购买力平价水平上来。

购买力平价理论提出后至今,一直受到国际学术界的高度重视。人们围绕它的争论旷日持久,褒贬不一,这也恰恰反映了它的影响之大。总的说来,该理论既有合理的一面,也有不足的一面。

其合理性在于: (1) 该理论揭示了货币购买力和汇率之间的关系,将货币购买力作为汇率决定的因素,在纸币流通的历史条件下抓住了汇率决定的本质。因为当商品价值一定时,货币购买力可以较为可靠地反映出一国货币所代表的实际价值。(2)购买力平价说将有关国家的物价水平及其变动直接引入汇率决定中,使得该理论在通货膨胀比较严重的时期具有不可比拟的优越性。事实证明,凡是通货膨胀较严重的国家,其货币的汇率必然较低; 凡是通货膨胀较轻的国家,其货币的汇率就稳定。(3)根据这一理论,一国欲稳定汇率,必先稳定国内物价、抑制通货膨胀。这一政策主张具有广泛的适应性,长期为许多国家所采用。(4) 对该理论的实践检验也表明,在大部分时间相对购买力平价所给出的汇率和长期汇率是很接近的,所以至今人们还常以其作为预测长期均衡汇率的依据。

另一方面,购买力平价理论在理论上和实践上也存在着多方面的缺陷。第一,购买力平价理论所依赖的隐含假设“一价定律”,由于缺乏现实基础而很难成立,因而绝对购买力平价说也难以成立。第二,购买力平价的相对形式虽优于绝对形式,但也有其不足。物价总指数的计算包括商品和劳务,而由于各国经济发展水平的不同,其生产和消费结构必然存在很大差异,在发达国家劳务消费比重进而物价水平较高,这就降低了发达国家货币的购买力,发展中国家则相反。所以,因忽视生产及消费结构的影响,购买力平价理论倾向于低估发达国家货币的汇率,高估发展中国家货币的汇率。第三,从总体上看,购买力平价说将商品价格看作是决定汇率的惟一因素。实际上影响汇率的因素很多,如资本流动、国际收支、政治局势等都是影响汇率的重要因素。第四,该理论在实践中存在着难以克服的困难,物价指数的计算是首先必须解决的问题。实际的价格指数在计算中不可能包括所有商品、劳务的价格,基期的选择也难以准确,因此任何计算出来的购买力平价都不可能代表真实的理论平价。

尽管购买力平价理论存在着上述缺陷,但时至今日,该理论仍为许多经济学家所推崇,并继续对西方国家的汇率理论与政策发生举足轻重的影响。

购买力平价purchasing power parity

一种传统的汇率决定理论。强调通货膨胀率的差异对汇率变动的影响。理论渊源可追溯到16世纪西班牙学者的著作。李嘉图等著名的经济学家也被认为是这一理论的先驱,但最主要的创始者和代表人物公认是瑞典经济学家古斯塔夫·卡塞尔。他在第一次世界大战前就提出这一理论,1916年后发表的数十篇论文和专著中都专门讨论或涉及到它,其中以1922年发表的《1914年以后的货币与外汇》一文的论述最为详尽。购买力平价的出发点是每一种货币在本国都有购买商品和劳务的能力,不同货币购买力的比率就构成了相互间汇率的基础。尽管货币的购买力难以衡量,但由于货币购买力和价格水平成相反的关系,可以用物价指数衡量汇率水平。这样,汇率就由两个国家的价格水平决定,价格水平的变化也会导致汇率的变动。通货膨胀高的国家的货币会贬值,通货膨胀率低的国家的货币会升值。购买力平价有两种形式。其一是绝对购买力平价,指两个国家价格水平的比率。其二是相对购买力平价,指两个国家价格水平变动的比率。购买力平价理论的前提是一价定律,即同一商品在不同国家的价格是相同的。这种理论的成立还要有一些条件,如经济中的变化必须来自货币方面;价格水平与货币供应量变动成正比的货币数量论必须成立;国内相对价格结构比较稳定;经济中的实际因素如技术、人们的偏好不变从而使经济结构不发生变化等。这些条件在现实经济中当然难以完全成立,汇率在短期中更多的是受到价格水平变动之外的各种因素的影响,因而经常背离购买力平价。经验表明,购买力平价理论在长期中和通货膨胀很高的经济中才能成立,它在确定货币的均衡汇率和预测长期汇率的变动趋势中有一定作用。但其实际运用和结果受到一系列因素的限制和影响,如价格基期的选择、有关价格指数的选择、未来时期的价格指数的设计等。此外,购买力平价只是指出了价格水平对汇率的作用,没有揭示这种作用发生的详细过程及两者之间不可分割的相互作用关系,不能完美解释汇率决定的理论问题和现实经济中汇率变动的经验。正因为如此,经济学家们对这一理论的评价很不一致,70年代以来出现了很多新的汇率理论,对这一理论进行修正和发展。

- 儿童影院是什么意思

- 儿童律动是什么意思

- 儿童循环系统的特点是什么意思

- 儿童心灵美的歌者是什么意思

- 儿童心理是什么意思

- 儿童心理之研究是什么意思

- 儿童心理健康的标志是什么意思

- 儿童心理卫生是什么意思

- 儿童心理发展动力是什么意思

- 儿童心理发展年龄特征是什么意思

- 儿童心理发展概论是什么意思

- 儿童心理发展的动因是什么意思

- 儿童心理发展的基本理论是什么意思

- 儿童心理发展的影响因素是什么意思

- 儿童心理发展的趋势是什么意思

- 儿童心理发展的阶段理论是什么意思

- 儿童心理学是什么意思

- 儿童心理学之父是什么意思

- 儿童心理学史是什么意思

- 儿童心理学家、基本理论流派及代表著作是什么意思

- 儿童心理学新论是什么意思

- 儿童心理年龄特征是什么意思

- 儿童心理治疗是什么意思

- 儿童心理特点是什么意思

- 儿童心理百科辞典是什么意思

- 儿童心理研究方法的发展是什么意思

- 儿童心理研究方法的新进展是什么意思

- 儿童心理研究的基本原则是什么意思

- 儿童心理研究的生态化是什么意思

- 儿童心目中的天堂是什么意思

- 儿童心目中的理想家庭是什么意思

- 儿童心血管疾病手册是什么意思

- 儿童怜小巧,渐欲及车轮。是什么意思

- 儿童思维的发展是什么意思

- 儿童急腹症研究是什么意思

- 儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻是什么意思

- 儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻.是什么意思

- 儿童性侵害是什么意思

- 儿童性别差异心理学是什么意思

- 儿童性心理卫生教育是什么意思

- 儿童性心理形成因素是什么意思

- 儿童性意识萌芽是什么意思

- 儿童性教育原则是什么意思

- 儿童性虐待是什么意思

- 儿童恐怖症是什么意思

- 儿童恐惧是什么意思

- 儿童恐惧症是什么意思

- 儿童情绪和情感的发展是什么意思

- 儿童情绪情感的发展是什么意思

- 儿童情趣是什么意思

- 儿童惊险游乐场是什么意思

- 儿童想像的发展是什么意思

- 儿童意外伤害保险是什么意思

- 儿童意志发展是什么意思

- 儿童意志的发展是什么意思

- 儿童感圣乐队是什么意思

- 儿童慢性大疱性皮病是什么意思

- 儿童懒惰习惯的消除是什么意思

- 儿童戏剧是什么意思

- 儿童成长档案是什么意思