贝克特

爱尔兰戏剧家。1906年4月13日生,1927年毕业于都柏林三一学院,1928年受巴黎高等师范大学之聘而执教于该校,犹太血统。哲学硕士。曾参加法国反纳粹抵抗运动。1930年开始发表作品,兼用法语和英语写作,小说《马洛伊》(1951)被称为20世纪的杰作之一;1930年其诗作《婊子镜》获奖,1931年发表评论性著作《普鲁斯特》。1938年移居巴黎,同年发表英文长篇小说《莫菲》。他的第2部英文小说《瓦特》创作于第二次世界大战期间。战后,转用法文写作,创作了三部曲式的长篇小说《马洛伊》(1951)、《马洛纳之死》(1951)、《无名者》(1953)。在戏剧上,他以《等待戈多》一剧而享誉世界并进而使“荒诞派戏剧”盛行一时。代表作荒诞剧《等待戈多》(1952)在巴黎连演300场,大获成功。被译成30多种文字流传世界。他的其他剧作还有《最后一局》(1956)、《克拉普的最后一盘录音带》(1958)、《美好的日子》(1961)、《气息》(1969)等,他的剧作,动作与台词越来越少,直至走向于无,演出时间也越来越短,离传统戏剧越来越远,可却又未失其严肃的立意。这些剧作,描写了在一个没有上帝、没有法律、没有自我、没有意义的世界里人类状况的可悲可笑与荒诞,对当代剧坛产生了重大的影响。1969年,因其“新奇形式的小说和剧作使现代人从精神贫乏中得到振奋”而获诺贝尔文学奖。

贝克特1906~

爱尔兰小说家、戏剧家。长期居住在法国,兼用英语和法语两种语言写作。1906年,贝克特出生于爱尔兰的都柏林。先后在澳大利亚和都柏林学习,1928年被聘为巴黎高等师范学校英语辅导教师,结识詹姆斯·乔伊斯,深受其影响。1930年,贝克特回到都柏林,1931—1937年间旅居西欧多国开始创作。1938年定居巴黎,并在二战中参加抵抗运动。二战后,他主要用法语写作,在50年代创作出著名的剧作《等待戈多》、《结局》、《啊,美好的日子》。在贝克特的剧作中找不到具体的社会内容,他只表达他认为最基本的东西:时间,存在,孤独等。他的最突出的题材,是对现代社会中人的无望的寻求,和期待所进行的思考。他把戏剧中一切写实的因素减到最低限度,使其创作得以呈现全面的反传统的风貌,因而他的剧作也被称为“反戏剧”或荒诞戏剧。《等待戈多》是荒诞戏剧的最典型之作,他本人是“荒诞派戏剧”的代表人物。1969年,贝克特获诺贝尔文学奖。

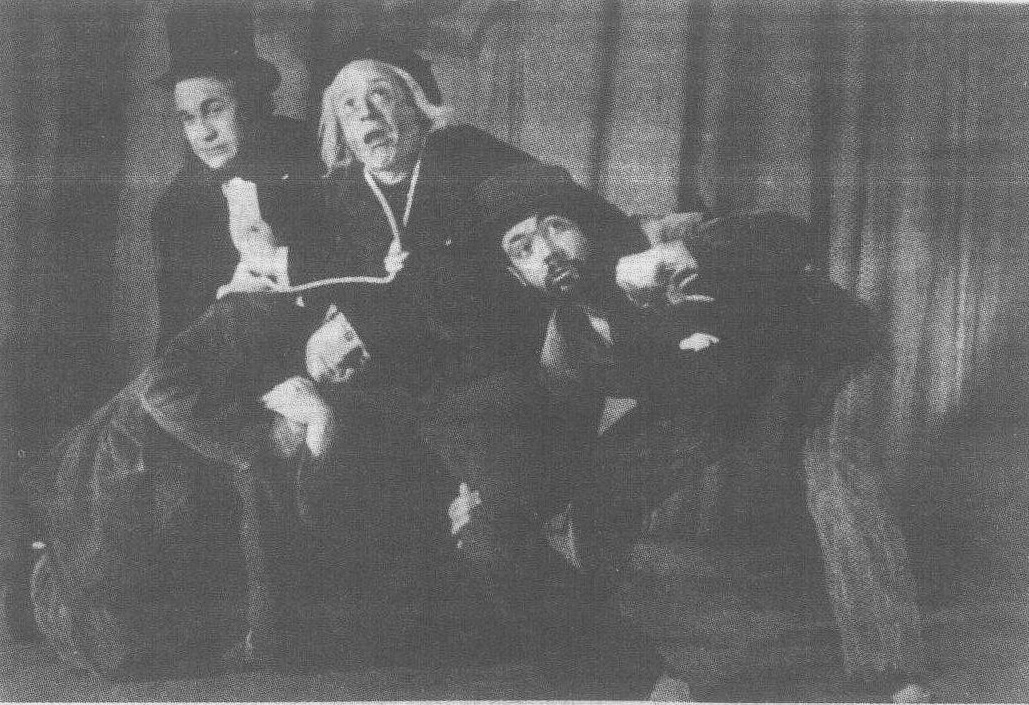

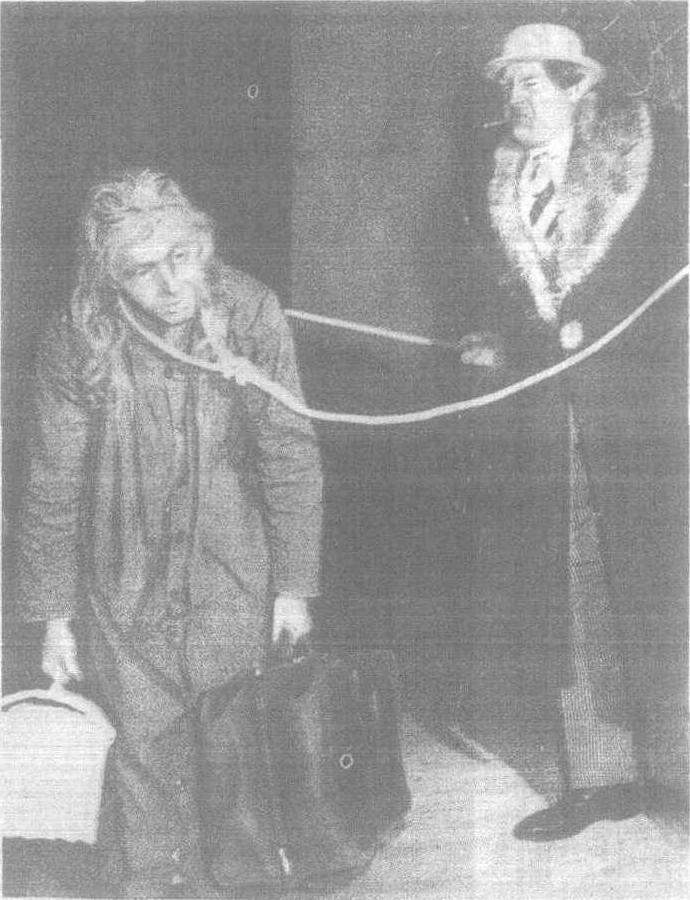

《等待戈多》

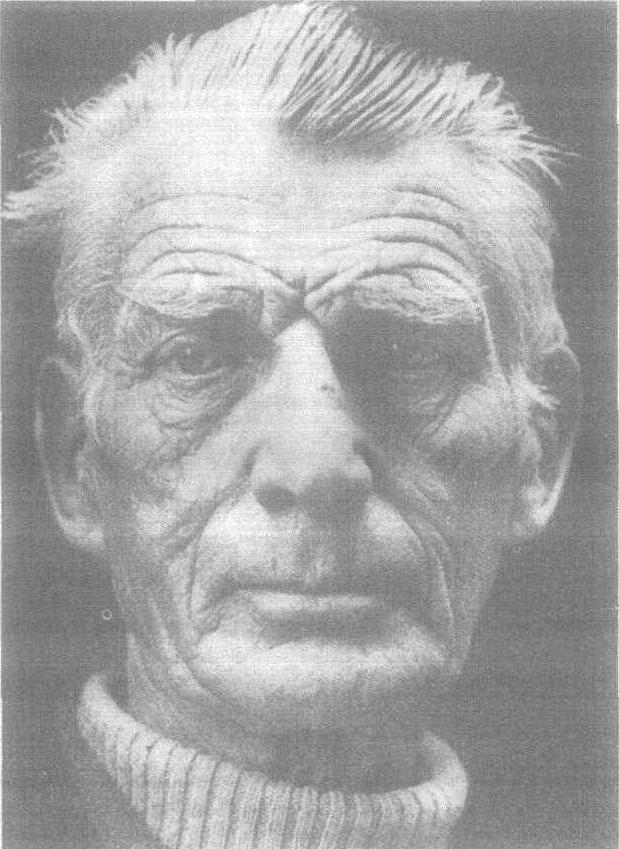

贝克特

爱尔兰戏剧家、小说家。1906年出生于都柏林。毕业于都柏林三一学院,后在巴黎高等师范学院任英文教师,1931年回都柏林,在三一学院教法语。1938年定居巴黎。贝克特曾结识爱尔兰作家乔伊斯,在创作上也受到乔伊斯的影响。

贝克特从20世纪20年代末开始文学创作,先是用英文写作,后改成法文。作品有小说、诗歌、评论。小说有长篇小说《莫菲》、《如此情况》,三部曲小说《马洛伊》、《马洛伊之死》和《无名的人》。他的主要成就是戏剧创作。他是荒诞派戏剧的代表作家,作品多写人在荒诞世界中的处境。作品有《等待戈多》、《最后一局》、《克拉普的最后录音》、《快乐的日子》、《戏弄》、《不是我》等。《最后一局》写海姆一家人。海姆整日坐在轮椅里,他的仆人则没法坐下,海姆的父母住在垃圾筒里。四个人是一次灾难过后的幸存者,处在深深绝望中。《快乐的日子》中温妮整日处在对过去美好时光的回忆中。《不是我》中的主人公甚至不能确证自己的身份。贝克特的戏剧虽然荒诞,却具有严肃的意义,1969年他获诺贝尔文学奖金,获奖原因是“他那具有新奇形式的小说和戏剧作品使现代人从精神贫困中得到振奋”。

贝克特像

《等待戈多》剧照

贝克特1906—Beckett, Samuel

爱尔兰戏剧家、小说家。生于犹太人家庭。学生时结识爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并当他的秘书,故有“小乔伊斯”之称。1927年毕业于都柏林三一学院。1928—1930年在巴黎高等师范学院任英文讲师。1931年回到都柏林三一学院教授法文,同时研究法国作家笛卡儿,获硕士学位。1938年定居巴黎,在德国占领期间参加抵抗运动。贝克特从20年代开始创作,深受乔伊斯和法国作家普鲁斯特影响。1930年出版诗作《婊子镜》。1938年发表长篇小说《莫菲》。代表作是两幕剧《等待戈多》。这是荒诞派戏剧最有影响的作品。此外,他的重要作品还有:三部曲小说《马洛伊》、《马洛纳之死》、《无名的人》;剧本《最后一局》。其中《马洛伊》被某些评论家认为是20世纪的杰作之一。1969年,因为“他那具有新奇形式的小说和戏剧作品使现代人从精神贫困中得到振奋”,并且他的戏剧“具有希腊悲剧的净化作用”而获得诺贝尔文学奖。

- 大街上是什么意思

- 大街上卖笛子是什么意思

- 大街上的时钟是什么意思

- 大街上的龙是什么意思

- 大街上耍剃头刀子——算哪出戏是什么意思

- 大街坊是什么意思

- 大街娘舅是什么意思

- 大街小巷是什么意思

- 大街小巷人们的言谈、议论是什么意思

- 大街小巷的人都在哭叫是什么意思

- 大街小巷,所有地方是什么意思

- 大街市上是什么意思

- 大街得信小街传是什么意思

- 大街得信小街传——道听途说是什么意思

- 大街拾得金,四邻争得知是什么意思

- 大街母路是什么意思

- 大街,像自由的抒情诗一样流畅是什么意思

- 大衙门是什么意思

- 大衝是什么意思

- 大衣是什么意思

- 大衣呢是什么意思

- 大衣料是什么意思

- 大衣斜袋是什么意思

- 大衣有盖斜袋是什么意思

- 大衣服是什么意思

- 大衣柜上没把手是什么意思

- 大衣箱是什么意思

- 大衣衫是什么意思

- 大衣裳是什么意思

- 大衣襟是什么意思

- 大衣钩是什么意思

- 大衣(服)是什么意思

- 大补是什么意思

- 大补丸是什么意思

- 大补元气是什么意思

- 大补元煎是什么意思

- 大补地黄丸是什么意思

- 大补大泻是什么意思

- 大补心丹是什么意思

- 大补心汤是什么意思

- 大补气血是什么意思

- 大补汤是什么意思

- 大补益石斛散是什么意思

- 大补阴丸是什么意思

- 大补黄庭丸是什么意思

- 大补黄芪汤是什么意思

- 大表是什么意思

- 大衫是什么意思

- 大衫儿是什么意思

- 大衫子是什么意思

- 大衭是什么意思

- 大衮是什么意思

- 大衰退是什么意思

- 大衾长枕是什么意思

- 大衿是什么意思

- 大袄是什么意思

- 大袅袅是什么意思

- 大袋鼠是什么意思

- 大袍是什么意思

- 大袖是什么意思