015 裴李岗文化

新石器时代早期的文化,因发现于河南新郑裴李岗而得名。反映了黄河中下游地区早期母系氏族公社生活。大约距今7000年的裴李岗文化,当时人们已从事原始农业生产,因为妇女在经济上起着重要作用,受人尊敬,在群婚制下,人们只知其母,不知其父,形成了以女子为中心的母系氏族社会。

裴李岗文化

黄河中游地区早期新石器时代文化。以1977年发掘的河南省新郑市裴李岗遗址命名。主要分布于黄河以南的豫中地区。除裴李岗外,经发掘的还有新密莪沟北岗、新郑沙窝李、长葛石固、舞阳贾湖、汝州中山寨、郏县水泉等遗址。其年代约为前5500年~前4900年。

裴李岗遗址位于新郑市西北7500米的裴李岗村西一岗地上,临近双洎河。面积约2万平方米。先后经4次发掘,发现灰坑、陶窑、墓葬等遗迹,出土遗物以陶器、石器为主。石固遗址,位于长葛市西南老石固村,面积约10万平方米。发掘中发现了房基址、灰坑、墓葬等遗迹,并发现了仰韶文化叠压在裴李岗文化之上的地层关系。贾湖遗址,位于舞阳县城北22千米处,面积约5.5万平方米。发现有房基址、灰坑、陶窑、墓葬等遗迹。遗物中除石器、陶器外,有较多的骨器,其中7孔骨笛与带刻记符号的龟甲,为十分重要的发现。

居住遗址 该文化的居住村落,多选择在靠近河流两侧的岗地上,村中房屋已有一定的布局。房屋以平面圆形半地穴式居多,也有方形半地穴式。室内面积一般较小,圆形的直径在2米~3.8米之间。屋内有灶址或烧火堆。居住面边缘靠近穴壁处分布有柱洞。一般在南边或西面有斜坡式或台阶式门道。在贾湖发现了先后建成的2开间、3开间的半地穴式房址。当时的窖穴或灰坑,平面形状有圆形、椭圆形、不规则形之分,容积一般不太大。

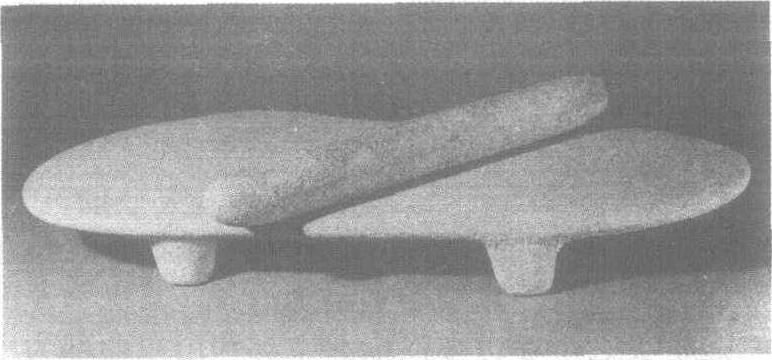

石磨盘石盘、棒

社会经济 以旱作农业为主,作物以粟为主。从事农业和粮食加工的工具有磨制的石斧、石锄、两端带弧刃的长石铲、带锯齿的石镰、琢制的石磨盘和磨棒等。除农业外,家畜饲养业也有所发展,其品种有猪、羊、狗等。在贾湖遗址出土有石矛、石球、弹丸、骨镞、骨鱼镖,以及许多野生动物的骨骸,说明捕捞、狩猎业在日常经济生活中还有一定的地位。作为手工业的制陶业,已具有一定的规模和水平。在贾湖遗址发现了10余座陶窑址,多为横穴窑,窑室为圆形,有火门、火膛、火台、烟道、出烟口。陶器均为手制,多采用泥条盘筑法,亦有用泥片贴敷而成的。质地疏松,外表易脱落,烧制温度在900摄氏度左右。以泥质红陶为主,夹沙红陶次之,有少量褐色陶。有的掺有蚌粉末、云母片或滑石粉。陶胎多呈灰色或黑色。器表纹饰除素面外,有篦点纹、指甲纹、乳丁纹、划纹和附加堆纹等。造形有平底器、圜底器、三足器、圈足器,主要器形有双耳壶、三足钵、圜底钵、夹沙罐、鼎、盆、杯、豆、碗、勺和支座等,其中以肩部带半月形双耳的壶、三足钵、夹沙筒形罐、角把罐、勺等最具特色。

埋葬习俗 当时已有各自的氏族墓地。一般靠近居住区不远,规模较小,但分布较密集。均为土坑浅穴墓。以单人仰身直肢葬为主,个别为屈肢葬或俯身葬,也有少数多人合葬墓。大多有随葬品,以实用的生活用具和生产工具为主,亦有少量的装饰品等。陶器中常见双耳壶、三足钵、夹沙罐等。石器中有磨盘、磨棒和斧、铲、镰等,前2种石器的多为女性墓,后3种石器的多为男性墓,反映了男女在社会生产活动中的分工。

与其他文化的关系 该文化与分布于河北南部的磁山文化在文化面貌上既有许多相似之处,又有不同之处。相同之处是两者都有石斧、有肩石铲、石磨盘、磨棒,陶器中都有小口双耳壶、三足钵、圜底钵、深腹罐、碗等;不同之处是磁山文化中缺乏裴李岗文化所拥有的两面有弧刃的舌形石铲、带锯齿的石镰。在陶器方面,磁山文化以褐色陶为主,器型中有大量的盂和支架;裴李岗文化则以红陶为主,器形中的鼎、勺、角把罐在磁山文化中不见。关于它们之间的关系,有的认为它们属于一种文化,只是存在南北地域上的差异,所以命名为磁山-裴李岗文化。有的则主张它们分属于不同的文化,分别命名为磁山文化和裴李岗文化。

裴李岗文化

中国新石器时代较早文化之一。1977年首先在河南新郑裴李岗发现,故名。主要分布在河南中部黄土高原与黄河下游大平原交接地带的岗地上。距今约七、八千年。出土的生产工具中农具占绝大多数,有磨制精致的石斧、两端刃石铲,锯齿石镰,琢制的有足石磨盘,石磨棒等,表明种植业已成为主要经济部门,并已进入锄耕农业阶段。同时饲养猪狗,从事采集渔猎,开始过定居生活,懂得制陶和纺织。

- 称赞年轻人有培养前途是什么意思

- 称赞所见事物好到极点是什么意思

- 称赞敬仰是什么意思

- 称赞欣赏是什么意思

- 称赞法是什么意思

- 称赞的方面是什么意思

- 称赞的程度是什么意思

- 称赞结纳是什么意思

- 称赞表扬是什么意思

- 称赞 诬蔑是什么意思

- 称赞采纳是什么意思

- 称赞钦慕是什么意思

- 称赞颂扬是什么意思

- 称赞,赞美是什么意思

- 称赞,颂扬是什么意思

- 称身是什么意思

- 称身紧身是什么意思

- 称辈分或地位高的人是什么意思

- 称达是什么意思

- 称过的骨头买过的肉是什么意思

- 称进是什么意思

- 称述是什么意思

- 称述美德是什么意思

- 称遂是什么意思

- 称道是什么意思

- 称道士是什么意思

- 称道片善是什么意思

- 称道赞美是什么意思

- 称采是什么意思

- 称释道中年老而有德行者是什么意思

- 称里手是什么意思

- 称重是什么意思

- 称重和取样是什么意思

- 称重日期是什么意思

- 称重费是什么意思

- 称重量是什么意思

- 称量是什么意思

- 称量体重是什么意思

- 称量员是什么意思

- 称量天下是什么意思

- 称量瓶是什么意思

- 称量而出是什么意思

- 称量计算是什么意思

- 称量设备是什么意思

- 称金是什么意思

- 称金冥币是什么意思

- 称钓是什么意思

- 称钩风是什么意思

- 称钱是什么意思

- 称铜官是什么意思

- 称锤落井是什么意思

- 称长是什么意思

- 称长一辈或年长的已婚妇女是什么意思

- 称长安之独近是什么意思

- 称长寿老人或被祝寿的人是什么意思

- 称长辈妇女是什么意思

- 称长辈或年长的妇女是什么意思

- 称长道好是什么意思

- 称阘子是什么意思

- 称阘子人是什么意思