裙Qún

现行罕见姓氏。今山西之运城有分布。《山西人口姓氏大全》 收载; 《新编千家姓》亦收,未详其源。

裙qún

下裳。班婕妤《擣素賦》:“曳羅裙之綺靡,振珠珮之精明。”

裙

隋唐时女子的裙子,腰头高至胸部,半袒露胸部,裙长拖地,并且造型瘦俏。隋唐壁画中多可见之。裙的色彩以绯、紫黄、青等最为流行。《开元天宝遗事》:“长安仕女游春,野步遇名花,则设席籍革,以红(绯)裙递相插挂以为宴幄。”还有一种黄裙,以郁金香草染成,色艳鲜香清幽,据说杨贵妃最喜穿,流行宫中及仕宦人家。盛唐以后减少。

裙

读音q·ün(ˊ),为ün韵目,属en-in-un-ün韵部。渠云切,平,文韵。

❶裙子。

❷像裾子的东西。

裙

〔qun〕 danb.

裙子 〔qun·zi〕 danb.

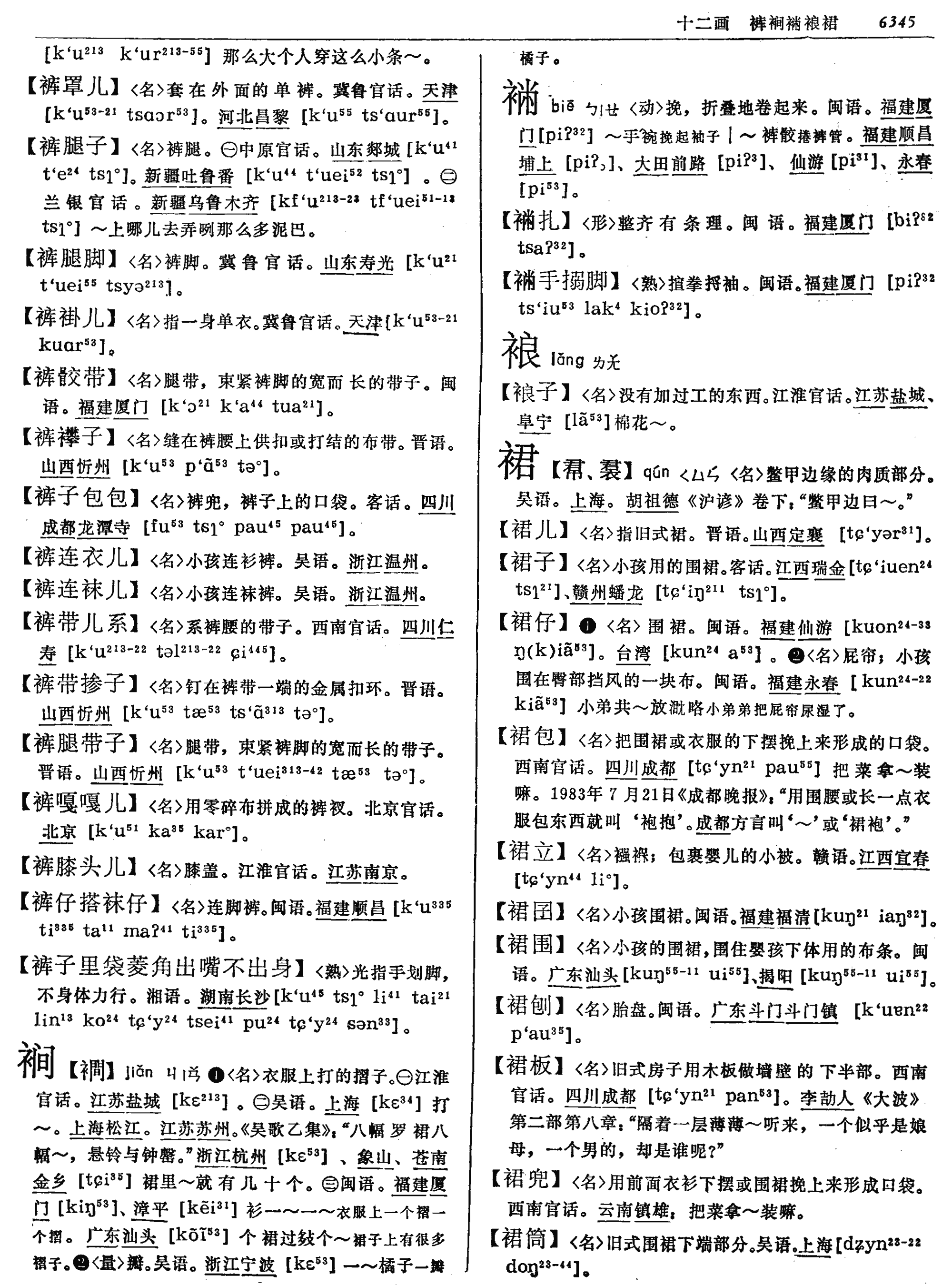

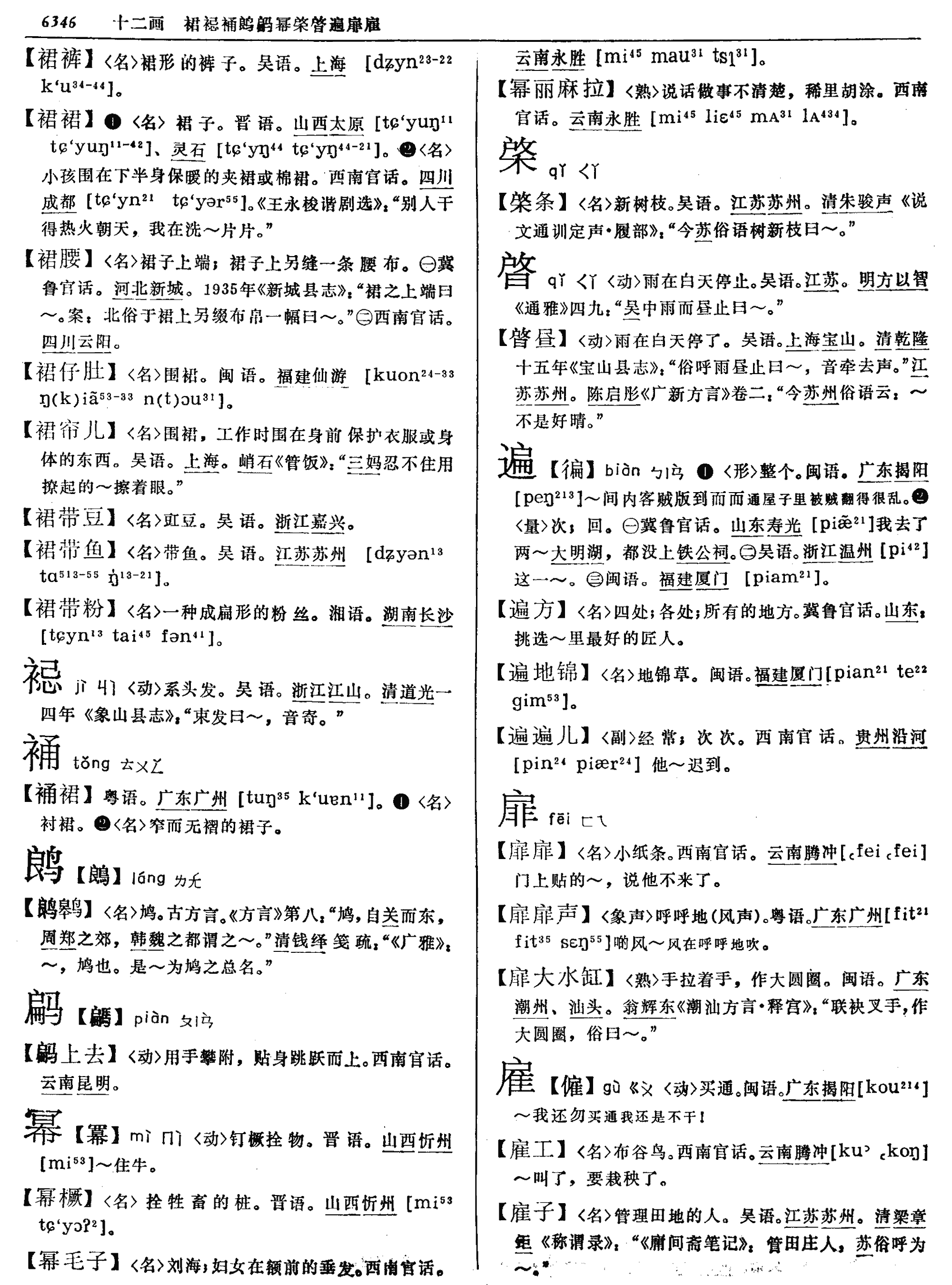

裙*帬裠qún

❶裙子

△ 连衣~∣筒~。

❷形状或作用像裙子的东西

△ 围~。

裙帬、裠

❶裙子,一种围在下身的服装:~钗︱~带︱~裤︱短~︱布~︱衬~︱围~。

❷像裙子的东西:鳖~︱墙~。

裙qún

❶ 裙子,围在腰下不分腿的下装:纱裙│超短裙。

❷ 围在物体下半部,形状或作用像裙子一样的物品:墙裙。

裙qun

裙钗 裙带 裙屐(ji) 裙体 裙子 鳖裙 墙裙 围裙 油裙裙带菜 裙带风 裙带官1 连衣裙 石榴裙2 裙带关系3 荆钗布裙

裙qún

裙子:宝钗又指他~上的一个碧玉珮,问道,“这是谁给你的?”(五七·1356)

下體服飾。始見於漢代典籍嶽記載。可分爲二種,其一單稱“裙”,即外裙;其二稱“中裙”,即内裙。兩漢至南北朝,“裙”、“裳”一度並行,用途相同,男女無别,但形制有異,不再開縫。此後“裳”漸廢,“裙”始轉爲女妝,直至今時。《釋名·釋衣服》:“裙,群也,聯結群幅也。”《史記·萬石張叔列傳》:“[石建]爲郎中令,每五日洗沐歸謁親,入子舍,竊問侍者,取親中裙廁牏,身自浣滌。”《北史·魏紀》:“魏樂良王忠著紅羅裙,繡作領。碧綢錦爲緣。孝武帝曰:‘朝庭衣冠應有常式,何爲著百戲衣?’”另,明·羅頎《物源》謂“黄帝臣伯余爲裳”,宋·程大昌《演繁露》謂“老子去周……葛巾單裙不葛褐”,並系傳聞之辭。參見本類“裳”。

裙帬,裠qún

下裳。古代男女都穿裙。《庄子·外物》:“未解~襦。”(襦:短衣。)杜甫《石壕吏》:“有孙母未去,出入无完~。”

裙*△帬;裠qun

C8B9

❶妇女穿在腰部以下的圆筒形服装:皮~/百折~/连衣~。

❷类似裙子的东西:墙~/围~。

衣服

衣(衣裳;衣裘;衣衫;衣袍;衣裙;衣襂;衣着;襦衣;布~;罗~) 裳(裳衣;裳服;衲裳;衽~;长~) 服(~装;礼~;军~;和~;西~) 制 裙衫 襟裾 穿著 衫袍 衫裙 裙衫 襦袴 襦襡 震越 领襘

骂称人的衣服:尸皮

衣和裙:衣裙

古谓男女同用的下裳:裙

衣服和被子:衣衾

衣服和被褥:衣被

衣服和佩巾:衣巾

衣服和头巾:衣巾 衣帻

衣服和装饰:衣饰 衣著 衣装

衣服等物:装 巾帓

衣带、手板等上朝衣物:钩牒

衣服和行囊:衣装

衣服和车子:衣车

衣服和日用器物:衣物

衣服和裤子:衣裤 袴襦

别的衣服:余衣

以云霞为衣:霞帔 霞衣

另见:行装 裙子 服装 穿戴 穿衣 装束 腰带 披肩 衣带

其他拟状物

角(菱~;皂~) 锤(秤~;纺~) 蜡(~梅) 脊(山~;屋~) 玉(琼~) 门(闸~;灶~) 柱(水~;冰~) 耳(~房)齿(锯~) 舌(火~;帽~) 胆(瓶~;球~) 髓(木~;石~)泪(烛~;蜡~) 房(蜂~;莲~) 鱼(~雷;木~) 鳞(~甲;龙~) 鼓(石~) 嘴(壶~;瓶~;~嘴) 冠(鸡~;花~) 帽(螺丝~) 流(电~;气~) 排(竹~;牛~) 桥(鞍~) 井(矿~;天~) 花(蚕~;钢~) 絮(柳~;芦~) 臼(~齿) 结(喉~) 铃(杠~;哑~) 翼(机~)套(手~;袖~;笔~) 垄(瓦~;沙~) 箱(风~) 槽(牙~)山(~墙;冰~) 叶(百~窗) 爪(掣~) 栓(~剂) 尺(镇~;戒~) 核(煤~) 盘(磨~;棋~) 质(金~) 芽(肉~) 霜(柿~) 囊(胆~;肾~) 脉(叶~) 台(戏~;讲~) 脑(樟~;石~;豆腐~) 龙(~舟;火~)峰(洪~;驼~) 瓜(脑~) 蛇(~予;~弓) 礁(珊瑚~) 玻(~璃丝) 苗(火~) 乳(豆~;石钟~) 襻(车~;鞋~) 帘(眼~) 豆(土~) 鹿(~砦) 钱(榆~;纸~) 锁(石~;长命~) 潮(热~;高~;心~) 床(机~;车~) 裙(桌~;围~)刀(~币;冰~) 掌(仙人~) 缸(汽~;灰~) 桃(棉~;核~) 沟(瓦~) 牙(月~;轮~)腿(床~;桌~) 碗(钢~;轴~) 盒(骨~) 杯(金~) 柳(~眉;~腰) 腰(~鼓) 缨(萝卜~) 屏(网~;荧光~) 芽 枪(烟~) 炭(山楂~) 流(暖~) 花(泪~;葱~;油~) 峰(乳~;驼~) 觜 穗(~头;旗~) 月

用雪雕塑成的花状物:雪花

裙子

裙(裙裾;裙襕;短~;罗~;百折~) 帔 鸾翼

裙与短袄:裙襦

裙与衣衫:裙衫

裙的分幅:裙幅 裙裾

裙的前一幅:裙门 裙襕

裙上端束裙腰之处:裙腰

系裙的带子:裙带

裙的正中开衩处:衸

衣裙两旁开口的地方:衩(~口;开~)

裙的边缘:裙边

镶滚在裙上的花边:裙花

裙上的皱纹:裙襵

帽的各部

冠的后部:项

古人结在颔下的帽带下垂的部分:绥(~缨)

帽周下垂的幕状物:裾

帽缘周围下垂的薄纱细网:裙

帽子两旁护耳的部分:帽耳

纱帽后面伸向左右像翅膀的部分:帽翅

帽子前面或四周突出的部分:帽檐

帽子伸出的前檐,形如舌状,可用来遮挡日光:帽舌

法冠后部上端卷曲的两根铁柱:柱卷 铁柱

裙qún

❶也称“踢串”。下裳,后专指裙子。通常以五幅、六幅或八幅布帛拼制而成,上连于腰。汉魏及之前男女均用,唐代以后多用于妇女。起初用料多为绢,六朝后,用料多以罗纱为主,绢为辅。其式样、颜色各代不同。唐代以前,以多幅裙为主,重红、紫、黄、绿,以红裙最为流行。至唐代,裙饰增多,出现了间色裙,裙的色彩艳丽,有绣带下垂,而且裙身加长。南宋时,出现了长裙、短裙、练裙、襕裙、画裙、石榴裙、郁金裙、舞裙、施裙等式样。明时,裙子初用素白,绣以花边作压脚,裙幅初用六幅,后用八幅,腰间细褶数十,行动辄如水纹,裙上纹样也更讲究,出现了月华裙、凤尾裙、百褶裙等。明崇祯年间的百裥裙制作极精致。清以红为贵,寡妇只能穿黑裙或湖色、雪青等色裙。清初裙子式样保存明俗,多穿凤尾裙、弹墨裙及月华裙。以后不断改革,或在裙上装满各种飘带,或在裙幅底下缀以无数小铃。《说文解字·巾部》:“裙,下裳也。”汉刘煕《释名·释衣服》:“裙,下裳也。裙,群也,联接群幅也。”《古诗为焦仲卿妻作》:“著我绣夹裙,事事四五通。”《乐府诗集·陌上桑》:“缃绮为下裙。”《北史·邢峦传》:“萧深藻是裙屐少年,未洽政务。”唐刘存《事始》:“裙,古人已有裙八幅直缝乘骑,至唐初,马周以五幅为之,交解裁之,宽于八幅也。”明蒋一葵《长安客话》引《燕京五月歌》:“石榴花发街欲焚,蟠枝屈朵皆崩云;千门万户买不尽,剩将儿女染红裙。”清叶梦珠《阅世编》卷八:“裳服,俗谓之裙。旧制:色亦不一,或用浅色,或用素白,或用刺绣,织以羊皮,金缉于下缝,总与衣衫相称而止。崇祯初,专用素白,即绣亦只下边一、二寸,至于体惟六幅,其来已久。古时所谓‘裙拖六幅湘江水’是也。明末始用八幅,腰间细褶数十,行动如水纹,不无美秀,而下边用大红一线,上或绣画二、三寸,数年以来,始用浅色画裙。”《红楼梦》第六十二回:“憨湘云醉眠芍药裀,呆香菱情解石榴裙。”

❷指帽缘周围下垂部分。《南齐书·五行志》:“永明中,萧谌开博风帽后裙之制,为破后帽。”《新唐书·车服志》:“初,妇人施羃䍠以蔽身,永徽中,始用帷冒,施裙及颈,坐檐以代乘车。”

❸围绕于领颈的披肩。汉扬雄《方言》卷四:“绕袊谓之裙。”《说文解字·巾部》“帬”清段玉裁注:“袊、领今古字。‘领’者,刘熙云:‘总领衣体为端首也。’然则绕领者,围绕于领,今男子妇人披肩其遗意。”

裙

“裙”的意思是以数幅布帛连接起来围系于腰间的服装。早在原始社会,人们就用兽皮围在腰间来遮盖下体,随着社会的发展,黄帝时期就已经出现了葛麻、丝绸等纺织品,兽皮裙便被纺织品所取代。《说文解字》上说:“裳下裙也。”古代的裙是以罗为面,以绢为里,以颜色来区别身份的高低贵贱。当时天子的裙为红色,大夫的裙为黑色,而庶民百姓的裙则以黄色为主。据《身章撮要》中记载:“裙即裳,按释名群也。谓连群幅而为之。”秦汉时期虽然有些男子还保留着古代的习俗穿裙子,但多数男人已经开始穿“服”和“袍”了,随着裤子的出现而最终取代了裙子,裙子从此便成为妇女的专用服装。裙的款式、纹饰也逐渐丰富起来,有古人裙、长裙、短裙,到了隋唐时期又盛行窄长裙,这种裙子腰部很高,至胸前与腋下平齐,裙摆瘦长而曳地。还有用两种颜色的面料拼接的裙,叫“双裙”,亦称“裥裙”,还有羊裥裙、百褶裙等等。历代的裙子长短、宽窄,褶的多少变化无穷,遁环往复,裙上的饰物也不断翻新,越来越华丽精致。

裙

古代下裳。刘熙《释名·释衣服》: “裙,下裳也。裙,群也,联接群幅也。缉下横缝,缉其下也。”本男女通用,后以女为多。繁钦《定情诗》: “何以答欢忻,纨素三条裙。” 《北史·吐谷浑传》载,*夸吕之妻“衣织成裙”。各代各地裙的材料、颜色、款式不一。唐代以红、紫、绿、黄为多。《新唐书·车服志》: “妇人裙不过五幅,曳地不过三寸。”除五幅,还有六幅、七幅、十二幅等多种。新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土有六幅绛地印花绢裙。唐时裙较长,孟浩然《春情》: “坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅。”唐代妇女着裙,腰束得很高; 有的则露胸。周洁《逢邻女》:“日高邻女笑相逢,慢束罗裙半露胸。”阿斯塔那唐墓出土绢画《仕女图》上的女子,着裙亦如此。唐张泌《妆楼记》: “敦煌俗,妇女作裙,挛缩如羊肠,用布一匹。”

173 裙

女子下衣,用一幅或多幅布料(丝料)缝制成扇形或桶形,围在腰间,下摆过膝或抵脚面。

裙/襦裙/石榴红裙/无缘裙/无裥裙/凤尾裙/鱼鳞百褶裙/月华裙/晕裙/官服职业服/龙袍/蟒袍/阙翟/褖衣/褕翟/鞠衣/展衣/朱衣/朝服/袆衣/冕服/品服/补服/章服/法服/元端/玄衣纁裳/行裳/方心曲领/襕衫/皂衫/黄马褂/马蹄袖/号衣/胖袄/僧服/道服

裙

本作“帬”,指下裳。古制衣裳相连,到周文王时令女人服裙,上着翟衣,皆以绢制成。秦始皇时,宫人令服五色花罗裙。隋唐以后,只有妇女才着裙,男子则以袍服为常服。故“裙钗”也成了妇女的代称。一般庶民也有穿裙的,劳动时将裙掖插在腰间带下,称为“缚裙”。春夏季节,还有穿短裙的,裙长只及膝,多为农夫、渔民所穿,尤其在汉末时流行。“裙”在不同时代,样式也不尽相同,如唐代盛行石榴红裙,清代苏州则样式不断翻新,有月华裙、鱼鳞百褶裙、凤尾裙等。

裙帬、裠qún

❶裙子。如:连衣裙,百折裙,西服裙。

❷像裙子的东西。如:围裙,墙裙。

裙

一种下衣。古代男女同用,后专指妇女的下裳。其制法是连幅裁制,然后把许多幅布连接在一起。起初的裙大都由前3幅后4幅连接而成,后又有6幅、8幅、12幅,且多褶裥。有穿于上衣内的,也有穿于腰外的。因质地、颜色、形式和用途不同,又分为长裙、短裙、筒裙、练裙、襕裙、画裙、石榴裙、舞裙、连衣裙等。

裙[帬]qún

(裙子) skirt: 百褶 ~ pleated skirt; 超短 ~ miniskirt; 衬 ~ slip; petticoat; 绸 ~ silk skirt; 围 ~ apron

◆裙钗 [旧] woman; 裙带 connected through one's female relatives; 裙带关系 nepotism; petticoat influence;

裙裤 pantskirt; culottes, divided skirt; 裙料 skirting; 裙腿裤 petticoat breeches; 裙舞 skirt dance; 裙子 skirt

裙

下裳。用多幅绢面裁制拼缝。腰部较窄,有系带。下摆较宽,拼缝较宽的缘。江陵马山1号楚墓的一件绢裙长82厘米,腰围181厘米,下摆210.5厘米。

裙

秦、汉女子通行之下裳。古男子服装为深衣制,外袍内裙。自战国赵武灵王效胡服,至秦、汉,男子上襦下袴,女子上襦下裙。《汉乐府·陌上桑》:“缃绮为下裙,紫绮为上襦。”短襦一般长及膝,下裙露出较短。东汉末,始流行长襦长裙。《后汉书·五行志》:“献帝建安中,男子之衣好为长躬而下甚短,女子好为长裙而上甚短。”

裙qún

❶

❷ 红

❸ 荆布

❹ 荆钗布

裙.jpg) 金文;《説文》所無qún

金文;《説文》所無qún

[衤(意符)+ 君(聲符) →裙(一種圍在腰以下的服裝〈裙子、裙釵、筒裙、連衣裙、百褶裙〉。像裙子的東西〈墻裙、鱉裙、裙礁〉。裙子爲女子穿着,釵爲婦女頭飾,所以“裙釵”舊時用以指婦女。“裙帶”指妻女姊妹的關係,飽含諷刺意味。《紅樓夢》中的賈、史、王、薛四大家族就是“裙帶關係”的寫照。後來的“四大家族”也多有裙帶關係,這就是所謂的“門當戶對”。)]

巴金 《家》:“梅跟着錢太太來過,她穿着她平日很少穿的發亮的淺色衣裳,繫着素色裙子。”

裙帬;裠qún

(12画)![]()

![]()

【提示】衤,末两笔是一撇、一点,不要写成两个侧点或错写成礻。 , 有插笔穿过,中间的横笔右端出头; 不要错写成彐。

, 有插笔穿过,中间的横笔右端出头; 不要错写成彐。

*裙〔帬 裠〕qún

12画 衣部

(1) 裙子,一种围在腰部以下的服装: 布~|短~|衬~|连衣~。

(2) 像裙子的东西: 围~|墙~。

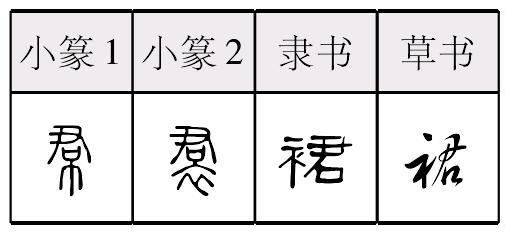

裙帬裠qún

小篆以来的形声字。本作下从巾,上从君声。声母演变旁纽双声,如君群、角确、斤芹例。西汉隶书等也多下从巾。指一种围在下身的服装。或下从衣,上从君声。中古又作左从衣,右从君声。现在以裙字形较通用,左右排列便于单字书写,也便于横行和阅读。现在以裙为规范字。其他两字形为异体字整理弃用。见《异体字表》。

裙帬★异◎异★常◎常

qún帬,形声,从巾,君声,本义为裙子,下身衣服。又作“裙”,意符改为衣。引申为形状或作用像裙子一样的东西。《异体字表》以“帬”为异体字。

裙.jpg) 篆

篆.jpg) 隶qún

隶qún

【析形】形声字。小篆字形从衣,君声。《说文》正篆作帬,从巾,改从衣。后世以“裙”为通行字。

【释义】《说文》:“帬,下裳也。”《集韵·文韵》:“帬,亦书作裙。”本义是下裳。古代衣襟绕向后边通谓之裙,男女皆如此。现在专指裙子,如[连衣裙]、[超短裙]。又引申指作用像裙子的东西,如[围裙]、[墙裙]。[裙带关系]常被用于指那些给和自己有关系的人图私利的官员的腐败行为。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.In small seal script the part 衣(yī,clothes)is as an ideogram and 君(jūn) as a phonetic sign.

【original meaning】 Skirt.

- 邪交是什么意思

- 邪人是什么意思

- 邪从燥化是什么意思

- 邪伏膜原是什么意思

- 邪伤肺卫是什么意思

- 邪佞是什么意思

- 邪侈是什么意思

- 邪傾是什么意思

- 邪僻是什么意思

- 邪僻下三烂是什么意思

- 邪僻不正是什么意思

- 邪僻放纵是什么意思

- 邪僻的行为是什么意思

- 邪僻的言论是什么意思

- 邪僻荒诞的言论是什么意思

- 邪僻行子是什么意思

- 邪僻,不正是什么意思

- 邪党是什么意思

- 邪入阳明是什么意思

- 邪兴是什么意思

- 邪务是什么意思

- 邪劲是什么意思

- 邪单于稽侯珊是什么意思

- 邪去正安是什么意思

- 邪去病除是什么意思

- 邪叉子是什么意思

- 邪口是什么意思

- 邪古是什么意思

- 邪吏是什么意思

- 邪味是什么意思

- 邪呼是什么意思

- 邪命外道是什么意思

- 邪命食是什么意思

- 邪哭是什么意思

- 邪唬是什么意思

- 邪啦是什么意思

- 邪喘是什么意思

- 邪喝是什么意思

- 邪嗽是什么意思

- 邪圈事是什么意思

- 邪城是什么意思

- 邪声是什么意思

- 邪夫是什么意思

- 邪头是什么意思

- 邪妄是什么意思

- 邪媚是什么意思

- 邪子是什么意思

- 邪宗是什么意思

- 邪宗门秘曲是什么意思

- 邪实是什么意思

- 邪客是什么意思

- 邪客下焦是什么意思

- 邪害空窍是什么意思

- 邪家是什么意思

- 邪尸是什么意思

- 邪岔子是什么意思

- 邪嵬是什么意思

- 邪州是什么意思

- 邪巧是什么意思

- 邪巴气是什么意思