血管圆线虫与血管圆线虫病

血管圆线虫属的广州血管圆线虫 (Angiostrongyluscantonensis Chen,1935)和哥斯达黎加血管圆线虫(A.costaricensis Morera & Cespedes,1971)均寄生于鼠类,偶可感染人,并引起血管圆线虫病。

广州血管圆线虫病 广州血管圆线虫由陈心陶首先于19 5年在广州褐家鼠和黑家鼠的细支气管和心脏中发现并描述,以后世界各地先后发现黑家鼠屋顶鼠亚种、缅鼠及板齿鼠等也有自然感染。1944年在我国台湾省发现第1例人体感染。

5年在广州褐家鼠和黑家鼠的细支气管和心脏中发现并描述,以后世界各地先后发现黑家鼠屋顶鼠亚种、缅鼠及板齿鼠等也有自然感染。1944年在我国台湾省发现第1例人体感染。

成虫纤细,两端稍细,苍白色。表皮光滑,两端处稍增厚。头端有3个不明显的唇,背面的唇有2个亚中乳突、2个侧面的唇各有1个亚中乳突和1个侧乳突。头端的外侧边缘四角各有1对乳头,无口囊,口与肌性食道相连。雄虫长18mm,直径252μm,交合繖小,稍曲向腹面,无背叶,繖辐肋如图,2根细长的交合刺等长。雌虫长21~25mm,直径309~381μm,尾端尖而略钝,接近尾端的腹面有1肛孔。阴门位于肛孔前约0.2mm。雌虫的子宫环绕于肠外,虫体呈螺旋纹外观。虫卵长圆形,68~74×46~48μm,卵壳薄而透明,,排出时卵内含有多个细胞。

成虫寄生于鼠的肺动脉. 雌虫产卵于肺动脉,并在肺内孵出第1期幼虫。幼虫向上移行至气管,然后经食道进入肠,随粪便排出。第1期幼虫在中间宿主软体动物如蛞蝓,螺或蜗牛体内发育,约经2周蜕皮2次成为第3期幼虫。第3期幼虫被鼠或人吞食后,移行至脑,经4周发育后移行至肺动脉。经2周或更长的时间开始产卵。幼虫移行时可在其它部位发育成熟,但主要是在中枢神经系统、脑膜和眼内。成虫在眼内多见于前房,视网膜中也有发现。

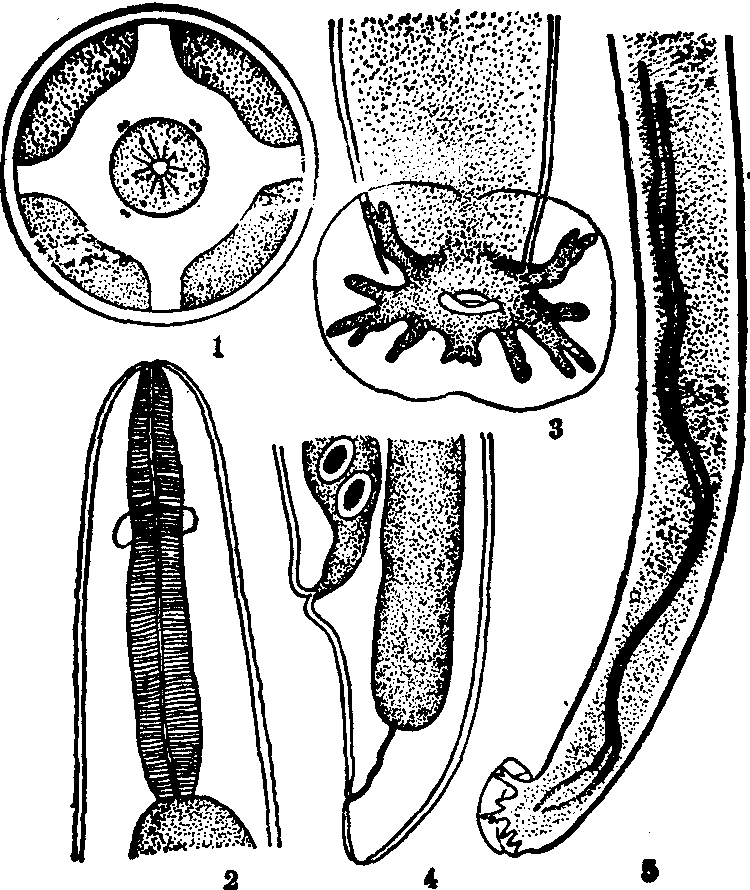

广州血管圆线虫

1. 头端顶面观,示头端各乳突 2. 前部侧面观 3.雄虫交合繖展开观,显示各繖辐肋 4. 雌虫尾部侧面观 5. 雄虫后部侧面观

本病分布于亚洲及太平洋地区,如泰国、中国的台湾省、南太平洋岛屿、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和日本的冲绳岛等。人体感染已发现200余例。人受感染是由于生食中间宿主或转续宿主动物,后者包括鱼、两栖类、爬行类、甲壳类和蜗牛,偶有因生食带有第3期幼虫的蔬菜如莴苣或通过皮肤接触而感染。

脑组织病理变化主要是由于幼虫移行所致的组织损害和死虫引起的肉芽肿炎症反应。在脑、脑膜、脊髓、血管周围间隙或血管内可发现虫体。幼虫移行通道有变性脑组织碎片,并见大、小单核细胞与格子细胞等浸润或出血; 死虫引起的肉芽肿内有残余虫体,包埋在坏死的碎片中,周围有大量嗜酸粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞聚集,内有夏-莱晶体。肺偶受累及,表现为肺出血和支气管肺炎病变,并可发现虫体。

人感染后约1~3周出现嗜酸粒细胞脑膜脑炎症状。99%的病例有严重头痛,呈劈裂样痛、跳痛或钝痛,开始为间歇性,以后渐趋频繁。头痛部位大多在枕部和双颞。有颈项强直、呕吐,或有低热。少数病人表现精神失常、感觉异常和脑神经病变。面瘫常为单侧。抽搐、瘫痪、昏迷仅见于少数严重病例。大多数病人血嗜酸粒细胞高于10%。脑脊液压力升高,白细胞数500~2,000个/μl,其中嗜酸粒细胞占21~70%,有的高达90%以上。16%的病例视力显著减退,复视或视野异常者占1%。出血和视网膜剥离为眼内病变的严重并发症,个别病例眼底检查发现黄斑水肿。

流行区内有生食上述中间宿主或转续宿主的动物历史,发生脑膜炎或脑膜脑炎或伴有低热,脑神经病变,精神失常或感觉异常并伴严重头痛,眼部症状,血或脑脊液嗜酸粒细胞增多等者,应考虑本病的可能。确诊应根据脑脊液或眼前房内发现虫体。免疫学试验可用于鉴别中枢神经系统疾患时参考。须排除由感染性、肿瘤或其它寄生虫引起的中枢神经系统或眼部疾病。

本病早期侵入时期可用噻苯咪唑治疗。大多数病例每周1次腰椎穿刺放液可控制头痛; 成虫寄生于眼前房者需取出虫体。预防本病应不食生的或未煮熟的中间宿主或转续宿主动物; 生食蔬菜必须洗净。流行地区应注意灭鼠。

哥斯达黎加血管圆线虫病 哥斯达黎加血管圆线虫的形态与广州血管圆线虫相似,但较长。雄虫长17.4~22.2mm,雌虫长28.2~42.0mm。特别是雄虫的交合繖、繖辐肋和交合刺与广州血管圆线虫的显著不同。

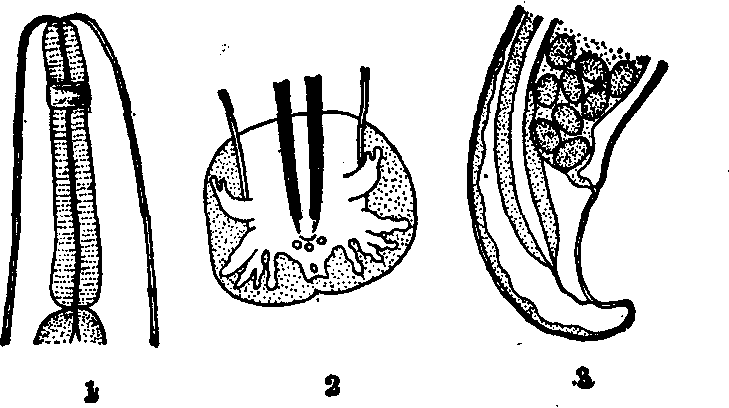

哥斯达黎加血管圆线虫

1.前部侧面观 2.雄虫交合繖展开观,显示各繖辐肋 3. 雌虫尾部侧面观

成虫寄生于刚毛棉鼠、黑家鼠、巴拿马棘小囊鼠和侏稻鼠的肠系膜动脉及其在肠壁中的分支,第1期幼虫随粪便排出,如被中间宿主复套蛞蝓食入,在其体内发育为第3期幼虫。第3期幼虫如被鼠或人食入,迅速移向回盲部,侵入肠壁、肠系膜和腹腔的淋巴窦,约于第10天移行至寄生部位。第18天开始产卵。第1期幼虫从卵孵出,钻入肠腔。鼠感染后24天可于粪便中检出幼虫。病人粪便未发现过幼虫。

人体感染已发现100多例,大多在哥斯达黎加,从墨西哥到巴西均有发现,主要见于儿童,成人偶受感染。病变大多局限在阑尾,少数见于回肠末段,升结肠前部,以及这些部位的淋巴结。病变部位的肠壁增厚、变硬、具有浅黄色、粟粒状肉芽肿。症状主要是右髂窝和胁腹痛、高热、厌食,部分病人发生呕吐,易误诊为阑尾炎。有时发现腹内包块,可误诊为肿瘤。偶可因肠梗阻致死。血中白细胞增多,1万~5万/μl,嗜酸粒细胞占11~82%。诊断根据症状和嗜酸粒细胞增多而作活组织检查或经手术直视回盲部肠系膜动脉中有无成虫。治疗采取外科手术。

- 闱门是什么意思

- 闱闼是什么意思

- 闱阃是什么意思

- 闱阈是什么意思

- 闲是什么意思

- 闲

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 闲上山来看野水,忽于水底见青山.是什么意思

- 闲不得是什么意思

- 闲不得。是什么意思

- 闲不着是什么意思

- 闲不起是什么意思

- 闲不那是什么意思

- 闲不闲山房是什么意思

- 闲世人之所忙是什么意思

- 闲世界是什么意思

- 闲业是什么意思

- 闲中是什么意思

- 闲中不放过,忙处有受用是什么意思

- 闲中好是什么意思

- 闲中宜看医书, 遇有病人, 纵不敢立方制药, 亦能定众说之是非, 胜于茫然不知付诸庸医者矣。是什么意思

- 闲中布子忙中用是什么意思

- 闲中老叟是什么意思

- 闲中趣。是什么意思

- 闲串是什么意思

- 闲为水竹云山主 静得风花雪月权是什么意思

- 闲丽是什么意思

- 闲么见儿是什么意思

- 闲乐是什么意思

- 闲乐堂是什么意思

- 闲乖是什么意思

- 闲习是什么意思

- 闲乡邻吃白粥是什么意思

- 闲书是什么意思

- 闲书杜律是什么意思

- 闲了是什么意思

- 闲了。是什么意思

- 闲了故园多少、好花枝。是什么意思

- 闲争是什么意思

- 闲争气是什么意思

- 闲事是什么意思

- 闲事少管走路伸展是什么意思

- 闲事少管,走路伸展是什么意思

- 闲事闲非是什么意思

- 闲云是什么意思

- 闲云卷雨秋空阔,明月流辉夜水寒。是什么意思

- 闲云堂是什么意思

- 闲云孤鹤是什么意思

- 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋是什么意思

- 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在,槛外长江空自流。是什么意思

- 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。是什么意思

- 闲云终日护楼台是什么意思

- 闲云野鹤是什么意思

- 闲云野鹤,无拘无束是什么意思

- 闲云馆诗余是什么意思

- 闲云馆集抄是什么意思

- 闲人是什么意思

- 闲人三部曲是什么意思

- 闲人不爱春拘管。是什么意思

- 闲人书册,且枕头眠。是什么意思

- 闲人免进是什么意思