血液凝固

人死后循环停止,血液很快由流动状态凝结成胶冻样凝血块的现象。死后凝血块通常呈红色,有弹性,不与血管壁或心内膜粘连。若凝血块在濒死期形成或形成过程缓慢,则呈分层状。底部沉积较重的红细胞;中层由白细胞组成,呈灰白色;上层为含有血小板和白细胞的灰黄色血浆层,类似鸡脂。死后凝血块易与生前血栓相混淆,主要鉴别点是:血栓比较干燥,质脆,灰白色与红色相间,而凝血块则湿润而有弹性,多呈红色;血栓在原发部位与血管内膜紧密粘附,而凝血块与血管壁无粘连;最突出的是在血栓内有血小板梁形成,而凝血块则无此结构;有时形成血栓的血管可发生扩张,凝血块则不会造成血管扩张。

血液凝固

死后血液很快岁生凝固的现象。在死亡较慢的情况下,濒死期实际上已开始血液凝固 (濒死期血凝块)。死后血凝块呈红色,有弹性或呈胶冻样,不与血管壁或心内膜粘连。濒死期血凝块或在缓慢凝固的情况下,可形成分层的血凝块。

血液凝固blood coagulation

血液在多种凝血因子作用下由溶胶状变成凝胶状的过程。这一过程是一系列循序进行的酶促反应,使血浆内可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白。血液凝固可防止机体失血过多,失去此功能可导致出血不止。血浆中还存在大量抗凝血物质,使血液在血管内保持流动,抗凝物质缺乏则易产生血栓。正常血管内也有少量小的凝血块形成,但是血液中另一些因素可使其逐渐溶解,这一过程称为纤维蛋白溶解或纤溶,它也是由一系列酶促反应完成的。因此,血凝、抗凝与纤溶是机体内同时存在的三个密切相关的正常功能系统。

凝血因子 血浆与组织中有许多直接参与凝血的物质,统称为凝血因子。凝血因子的同义名称极多,为避免混乱,以罗马数字编号表示各种凝血因子(见表)。习惯上第Ⅰ至第Ⅳ因子不用代号,过去被称为的第Ⅳ因子,实际上并不独立存在,乃是被激活的第Ⅴ因子。此外,还有前激肽释放酶、激肽原以及来自血小板的磷脂等直接参与凝血过程。上述因子除第Ⅲ因子外,都存在于血浆中。除第Ⅳ因子外,都是蛋白质,其中绝大部分为蛋白酶而以酶原的形式存在。

凝 血 因 子

| 因子 | 同 义 名 |

| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅩⅢ | 纤维蛋白原 凝血酶原 组织凝血致活素, 组织凝血因子 钙离子 前加速素, 加速球蛋白, 易变因子 前转变素, 血清凝血酶原转变加速素(SPCA) 抗血友病因子(AHF), 抗血友病球蛋白 血浆凝血致活素成分(PTC), 抗血友病因子B 第十因子, Start-Prower因子 血浆凝血致活素前质(PTA), 抗血友病因子C 接触因子, Hageman因子 纤维蛋白稳定因子 |

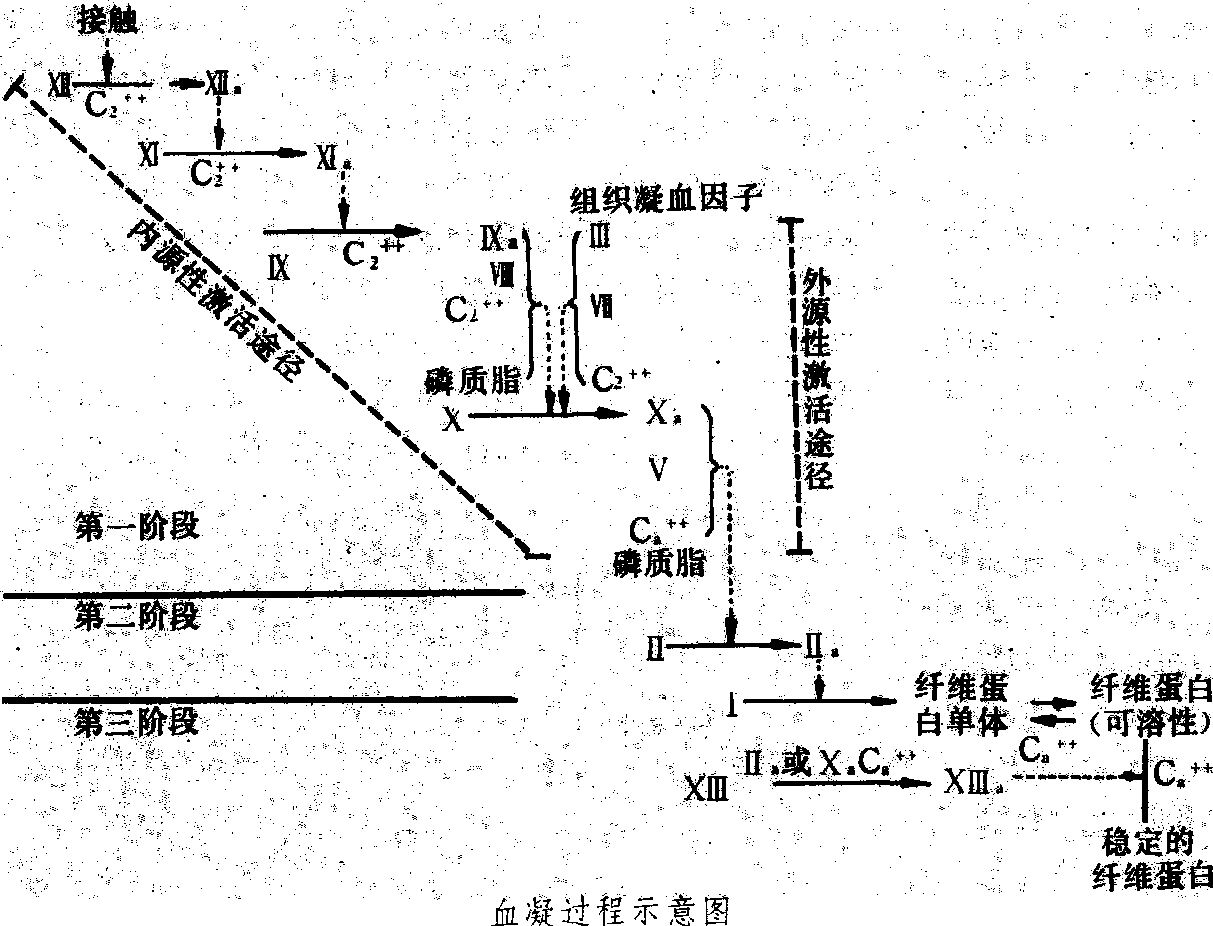

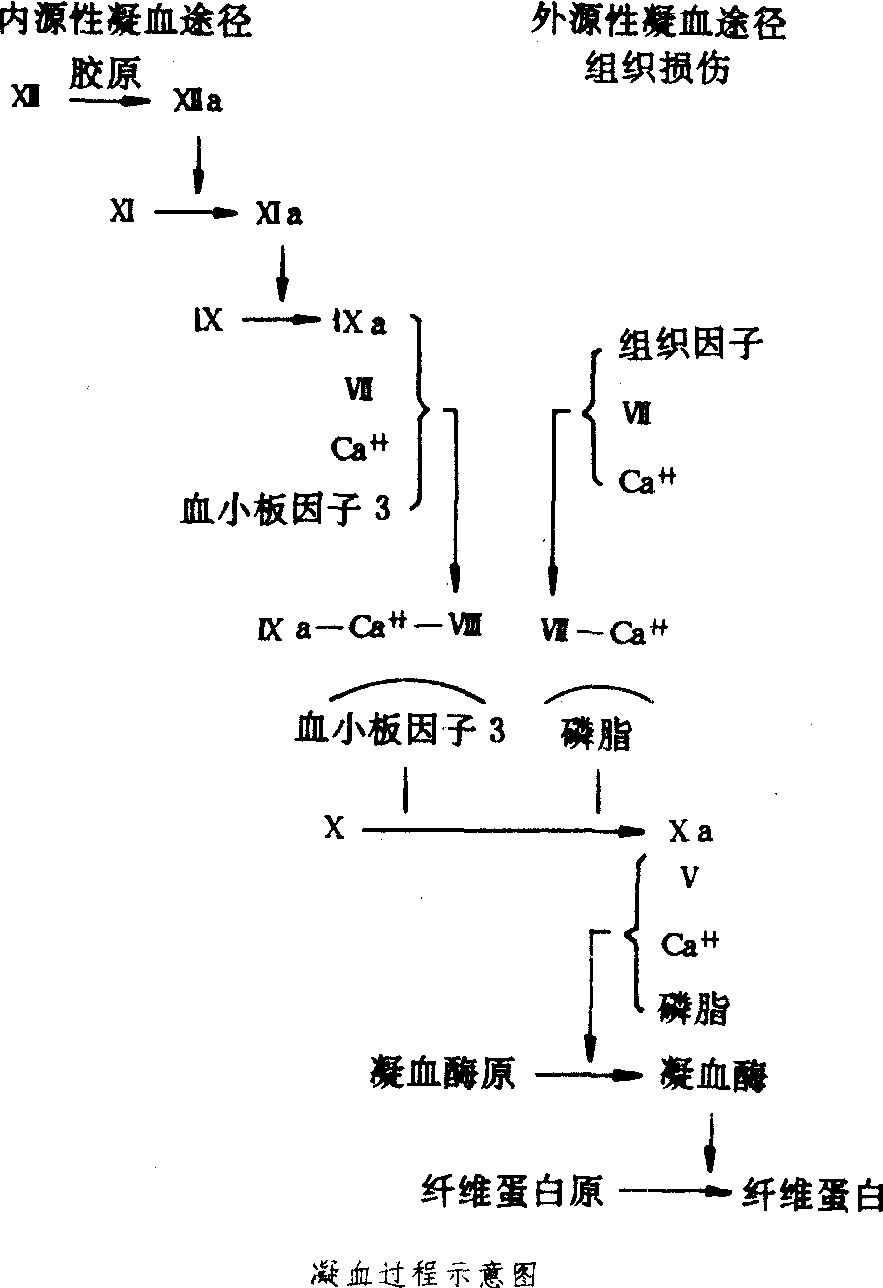

凝血过程 大致可分为三个阶段: 第一阶段是因子X激活成Xa(“a”表示激活型)。因子X的激活可以通过两种不同的途径。完全依靠血液内的凝血因子逐步使因子X激活的,称为内源性激活途径,例如血管内膜损伤或抽出血液置玻璃管内发生凝血的情况; 而靠血管外组织释放的因子Ⅲ的参与以激活因子X的途径,称为外源性激活途径,如创伤出血后的凝血。内源性途径从因子Ⅻ的激活开始,原来存在于血浆中的无活性的第Ⅻ因子,当它与血管内皮受损时暴露出来的管壁胶原纤维(或其他异物表面)接触后,被激活成为有活性的接触因子(Ⅻ a);后者转而催化血浆中无活性的第Ⅺ因子,使它活化为Ⅺ a; 在Ca++的参加下,它使第Ⅸ因子由无活性变为有活性Ⅸa。紧接着Ⅸa与因子Ⅷ、血小板上的磷脂及Ca2+组成“复合物”,激活第Ⅹ因子为Ⅹa。其中,因子Ⅷ是一种辅助因子,十分重要。它能使Ⅸa激活Ⅹ的作用加快几百倍,但它本身不是蛋白酶,不能直接激活因子Ⅹ。因子Ⅸa和因子Ⅹ分别通过Ca2+而同时连接于磷脂表面。外源性途径是当组织损伤时,由损伤组织释放出第Ⅲ因子 (含有磷脂),在Ca2+存在条件下,与血浆中第Ⅶ因子相结合,将无活性的第Ⅹ因子催化转变为有活性的Ⅹa。其中Ca2+的作用就是将因子Ⅶ与因子Ⅹ都结合于因子Ⅲ所提供的磷脂上,以便因子Ⅶ催化因子Ⅹ的有限水解,形成Ⅹa。此后,外源性和内源性的凝血过程就没有区别。第二阶段是Ⅹa又与活化的Ⅴ因子、血小板上的磷脂和Ca2+形成凝血酶原激活物使无活性的凝血酶原(Ⅱ)激活成Ⅱa。第三阶段是在凝血酶的有限水解作用下,纤维蛋白原变为纤维蛋白,形成胶冻状血块(见图)。

抗凝物质 正常血液中,除了含有上述能使血液凝固的因子外,还含有同它们相对立的抗凝物质。目前已知血浆中最重要的抗凝物质是抗凝血酶Ⅲ和肝素,它们的作用约占血浆全部抗凝血活性的75%。抗凝血酶Ⅲ是血浆中一种抗丝氨酸蛋白酶。因子Ⅱa、Ⅶ、Ⅸa、Ⅹa的活性中心都含有丝氨酸残基,属于丝氨酸蛋白酶。抗凝血酶Ⅲ分子上的精氨酸残基,可以与这类酶活性中心的丝氨酸残基结合,形成复合物而使凝血酶失活。若肝素与抗凝血酶Ⅲ的某个ε-氨基赖氨酸残基结合,则抗凝血酶Ⅲ与凝血酶的亲和力可增强约100倍,使两者结合得更快、更稳定,使凝血酶立即失活。肝素主要由肥大细胞产生,存在于大多数组织中,它本身能抑制凝血酶原的激活,抑制纤维蛋白原形成纤维蛋白单体。但这些作用似乎并不重要,因为去掉血浆中的抗凝血酶Ⅲ以后,肝素几乎不能影响凝血过程。此外,肝素能激活血浆中的脂酶,加速血浆中乳糜微粒的清除,可能有助于防止与血脂有关的血栓形成。

纤维蛋白溶解酶系统 机体内与血凝相对抗的另一个体系。包括四种成分,即纤维蛋白溶解酶原(简称纤溶酶原)、纤维蛋白溶解酶(简称纤溶酶)、激活物与抑制物。纤溶酶原无活性,在激活物的作用下成为有活性的纤溶酶,后者使形成的纤维蛋白重新溶解,使凝固的血块液化。在正常生理情况下,纤溶与血凝之间经常处于动态平衡之中,因而使血管内血液经常保持流体状态。

血液凝固

当血液流出血管外数分钟后,其中逐渐出现许多粘性丝状的纤维蛋白,越来越多,并重叠交错形成一个海绵状网,把血细胞网罗在里面,使原来液体的血液变成了半固体的血液块,即发生了血液凝固。血液凝固是血液中一系列化学反应的结果。参与血液凝固的物质称为凝血因子,国际上对它们有统一的命名,目前大家公认的有12种;分别用罗马字统一编号,其中绝大部分属蛋白质类,但也有小分子物质,如Ca2+离子。由于血液凝固是人体止血机理的一个重要方面,因而凝血过程变慢或障碍时,会出现出血倾向或血流不止。血友病人的血液中缺乏凝血因子Ⅷ,其血液很难发生凝固,因而血管破裂时流血不止;凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ,在体内合成时需要维生素K参与。当维生素K缺乏时,这些因子合成受阻,可出现出血倾向;蛋白质类的凝血因子主要是在肝内合成的,当肝功能不好时,肝脏合成蛋白质的能力下降,因而慢性肝炎患者创伤出血后不容易止血。外科手术时,为防止过多出血,需加速手术部位的凝血过程,需要加速凝血,而贮存血液时,需保持血液的液体状态,则需要抗凝。医生可利用各种途径和方法,以加速血液凝固过程或延缓血液凝固过程来达到。

血液凝固blood coagulation

简称血凝或凝血。血液由流动的液体转变为不流动的凝胶状态的过程。由于凝血因子依次激活,最后使血浆中的纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白,后者交织成网,并网罗血细胞形成血凝块。引起血液凝固的途径有二:

❶凝血因子全部存在于血浆内的称内源性凝血途径;

❷有血管外组织因子(因子Ⅲ)参与的称外源性凝血途径。凝血过程大致可分为3个阶段:

❶因子Ⅹ的激活;

❷因子Ⅱ (凝血酶原)激活成Ⅱa(凝血酶);

❸因子Ⅰ(纤维蛋白原)转变为Ⅰa(纤维蛋白)。因子Ⅹ的激活可通过血管内膜损伤引起因子Ⅻ激活开始(即内源性凝血途径);或在创伤时通过血管外组织释放因子Ⅲ(即外源性凝血途径)开始。血液凝固对机体具保护作用,可减少血管损伤时的出血(见“凝血因子”、“纤维蛋白原”、“凝血酶原”)。

血液凝固xueyeninggu

血液从液体转变成为凝胶状态的过程。血液凝固是因血浆中发生了一系列化学反应,其最后表现就是由不溶解的纤维蛋白网罗红细胞形成凝血块。凝血是一个非常复杂的酶促反应过程,参与此过程的有凝血因子、Ca 、血小板等。此反应可分为凝血酶原激活物形成、凝血酶形成及纤维蛋白形成三个阶段。第1阶段中,又因起动方式及因子Z激活途径不同而分为内源性与外源性凝血两个途径(见凝血过程示意图)。内源性凝血起动于接触激活,即Ⅻ因子接触到带负电荷的表面(在体内为血管受损后暴露的胶原纤维;在体外为玻璃表面、白陶土等)被激活。而外源性途径则由组织损伤释放的组织因子(因子Ⅲ、组织凝血活酶)所起动。凝血反应一旦激活,则如瀑布一样发展,一直到血液凝固为止。内源性第1阶段反应占全部凝血时间的75%(3~8分钟),参与因子最多,特别是因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ有障碍时,凝血时间明显延长。外源性凝血途径参与的因子少,步骤简单,反应迅速,所需时间不到10秒钟。内、外源两条途径一旦各自激活X因子后,就沿着共同途径进入以后两个阶段,实际上内、外源途径也不能截然分开,当血管内皮受损时,不但会激活Ⅻ因子起动内源性凝血,也会因释放出的组织因子起动外源性凝血。目前,已有许多试验可以检查由不同原因而引起的凝血障碍。

、血小板等。此反应可分为凝血酶原激活物形成、凝血酶形成及纤维蛋白形成三个阶段。第1阶段中,又因起动方式及因子Z激活途径不同而分为内源性与外源性凝血两个途径(见凝血过程示意图)。内源性凝血起动于接触激活,即Ⅻ因子接触到带负电荷的表面(在体内为血管受损后暴露的胶原纤维;在体外为玻璃表面、白陶土等)被激活。而外源性途径则由组织损伤释放的组织因子(因子Ⅲ、组织凝血活酶)所起动。凝血反应一旦激活,则如瀑布一样发展,一直到血液凝固为止。内源性第1阶段反应占全部凝血时间的75%(3~8分钟),参与因子最多,特别是因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ有障碍时,凝血时间明显延长。外源性凝血途径参与的因子少,步骤简单,反应迅速,所需时间不到10秒钟。内、外源两条途径一旦各自激活X因子后,就沿着共同途径进入以后两个阶段,实际上内、外源途径也不能截然分开,当血管内皮受损时,不但会激活Ⅻ因子起动内源性凝血,也会因释放出的组织因子起动外源性凝血。目前,已有许多试验可以检查由不同原因而引起的凝血障碍。

血液凝固blood coagulation

血液由流体状态变为胶冻状态的血凝块,这一现象叫血液凝固。是一系列复杂化学连锁反应的结果。在凝血过程中有十几种凝血因子参加作用,一般的为首先有凝血酶元激活物质形成,这些物质作用于凝血酶原使其转变为凝血酶,凝血酶作用于纤维蛋白原使其转变成纤维蛋白而使血液成为血块。任何一种凝血因子缺少或其功能缺失都可使血液凝固发生障碍。血液凝固功能增强或障碍均属异常情况,对机体均有害。

血液凝固

见“生物”中的“血液凝固”。

血液凝固

血液流出血管后,从能流动的溶胶状态变为不能流动的凝胶状态的一系列复杂的生化过程。最基本的变化是原来溶解于血浆中的纤维蛋白元变成不溶性的纤维蛋白丝,并交织成网,网罗红细胞和血浆,变成胶冻状的血块。组织损伤、小血管破裂出血时,血液及时凝固可防止出血过多。在病理状态上,血液凝固亦可在血管内发生。参见“血栓形成”。

血液凝固blood coagulation

指液态的血液变为纤维蛋白凝块。在全部凝血过程中,均需血浆内的凝血因子完成。一般将凝血分为三阶段,即凝血活酶生成阶段、凝血酶生成阶段和纤维蛋白生成阶段。

血液凝固

血液凝固是指血液从流动的液体转变为不流动的凝胶。通常发生在血管损伤血液接触创伤组织,或将血液抽出接触玻璃器皿等粗糙表面时。血液凝固过程中最终的变化是溶解状态存在的纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白,纤维蛋白细丝的网状交织形成凝块。全血发生凝固时,形成含红细胞的红色血块,血浆凝固时成白色凝块。血液的这种可凝固性质对机体具有保护作用,例如可减少组织损伤后的失血。

血液凝固是血浆和/或组织中多种特殊蛋白质、钙离子和血小板等经过一系列化学链锁反应的结果。参与血液凝固变化的有关物质称为凝血因子,国际上统一以罗马数字表示。已发现的有因子Ⅰ至因子ⅩⅢ,其中因子Ⅵ实际上是因子Ⅴ的活化形式,因而共有十二种。这些因子已经被分离及不同程度的纯化。

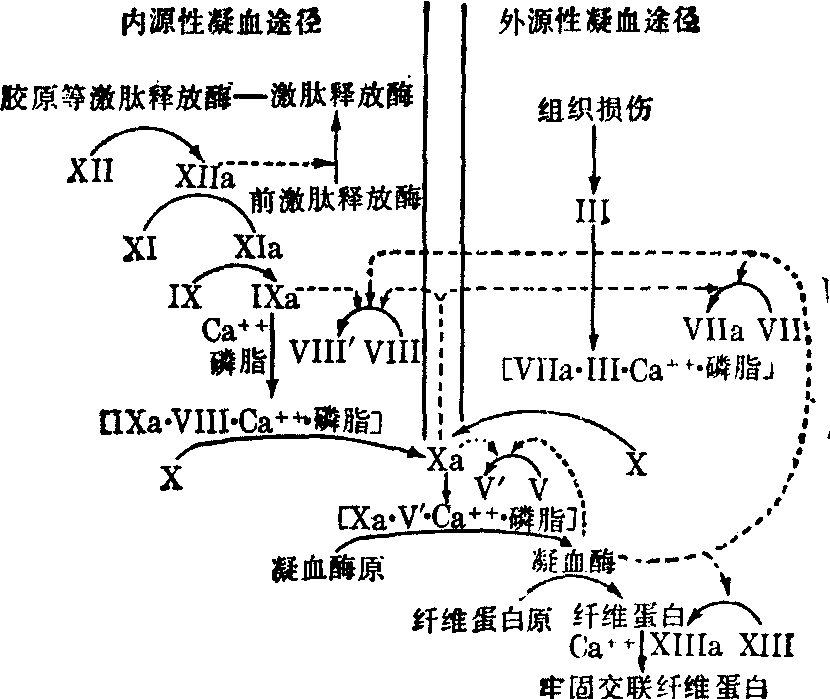

血液凝固过程包含凝血因子有次序的激活反应以及某些步骤的正反馈扩大作用。其中还牵涉激肽系统成分的作用,因此是一种复杂的级联反应系统。血液凝固的发生有两种不同途径。参与凝固过程的因子全部存在于血浆内的途径称为内源性凝血途径; 有血浆以外的因子如组织因子参与的则称为外源性凝血途径。现以模式图表示如下。

血液凝固途径模式图

[ ]为复合物形式,—→为正反馈激活(或增强)作用

因子a为激活形式,因子为作用增强形式

凝血因子的命名及其部分特征

| 凝血 因子 | 习 用 名 | 血浆浓度 (mg/L) | 合成场所 | 半寿期 (h) | 合成需维 生素K | 分子量 | 含糖量 (%) | 功能 | 缺乏症出现 |

| Ⅰ | 纤维蛋白原 | 2000~4000 | 肝 | 96~ 144 | - | 340 000 (人,牛) | 3~4 | 形成凝胶 | 先天性纤维蛋白原缺乏症 肝功能障碍等 |

| Ⅱ | 凝血酶原 | 100~150 | 肝 | 72~96 | + | 68 700(人) 72 000(牛) | 8、2(人) 10~14 (牛) | 蛋白酶 | 凝血酶原缺乏症,维 生素K缺乏,肝功能障碍等 |

| Ⅲ | 组织凝血活 酶(素) | 组织细胞 | 辅因子 | ||||||

| Ⅳ | 钙离子 | 辅因子 | |||||||

| Ⅴ | 前加速素 | 50~100 | 肝 | 12~24 | 300 000~ 400 000(牛) | 11~18 | 辅因子 | 异型血友症,肝功能障碍等 | |

| Ⅶ | 稳定因子 | 4~7 | 肝 | 4~6 | + | 63 000(人) | 9.1 | 蛋白酶 | 先天性第Ⅶ因子缺乏症,缺 乏维生素K,肝功能障碍等 |

| Ⅷ | 抗甲种血友病 球蛋白 | 150~200 | 肝为主,肾、脾 及网状内皮系统 | 12~18 | 1 100 000 (人,牛) | 6(人) 9(牛) | 辅因子 | 甲种血友病 | |

| Ⅸ | 血浆凝血 活素成分 | 30~50 | 肝 | 18~36 | + | 55 400(牛) | 26 | 蛋白酶 | 乙种血友病 |

| Ⅹ | Stuart-Prower 因子 | 50~100 | 肝 | 48~60 | + | 55 000 (人,牛) | 10 | 蛋白酶 | 肝功能障碍或用双香豆素 |

| Ⅺ | 血浆凝血 活素前质 | 5~9 | 肝? 网状内皮系统? | 60 | 160 000 (人,牛) | 12 | 蛋白酶 | 丙种血友病 | |

| Ⅻ | 接触因子 | 1~5 | 网状内皮系统? | 50~70 | 90 000(人) 82 000(牛) | 15 | 蛋白酶 | Ⅻ因子缺乏症(遗传) | |

| ⅩⅢ | 纤维蛋白 稳定因子 | 10~20 | 血小板,肝? | 72? | 320 000 (人血浆) 300 000 (牛血浆) 146 000~ 165 000 (人血小板) | 5 (血浆) | 形成桥键 | 先天性缺乏症、肝病、白 血病等 | |

| 前激肽释放酶 | 10~20 | 肝 | 80 000 | 10 | 蛋白酶 | 发现较晚,尚未用罗马数字 统一命名 |

内源性凝血途径与外源性凝血途径的区别是在Xa形成之前的步骤:

❶内源性凝血途径: 因子Ⅻ活化成Ⅻa,后者激活Ⅺ,Ⅺa又激活Ⅸ,然后Ⅸa与Ⅷ′、Ca2+、血小板磷脂结合成复合物,激活Ⅹ成Xa。

❷外源性凝血途径: 组织损伤释放Ⅲ与 Ⅶa、Ca2+、磷脂形成复合物激活Ⅹ成Xa。

各种凝血因子的某些特性列于表中。各种因子的作用,除纤维蛋白原是凝固的基本物质以外,其他因子的作用可分为发挥酶的作用以激活其他因子、提供反应的适宜条件及调节加速反应速度等。下面将凝固过程分为几个阶段讨论凝固机制。

因子Xa的形成

内源性凝血途径中因子Xa的形成 (1) 因子Ⅻ的激活: Ⅻ为三条肽链经二硫键相连的糖蛋白,分子量约72 000。血管内皮损伤后暴露的胶原纤维、血浆中的激肽释放酶,或是体外的玻璃、棉纱、陶土等均可激活Ⅻ。激活的机理部分可能为带负电荷物质 (如胶原纤维是带负电荷的酸性蛋白,玻璃陶土等表面也带负电荷),可与Ⅻ分子中精氨酸残基反应,从而改变分子的空间构型成XIIa,Ⅻa具有蛋白水解酶及酯酶的活性。

(2) 因子Ⅺ的激活: Ⅺ由两条肽链经二硫键相连接,可由XIIa或胰蛋白酶激活。激活过程有分子量变化,Ⅺ中每条肽链分子量为80 000; XIa的两条肽链分子量各为50 000与30 000。XIa具有内肽酶作用,可激活因子Ⅺ。

(3) 因子Ⅸ的激活: Ⅸ为一条肽链的糖蛋白,在XIa的作用下,肽链被切断,分子量自55 400降为46 500。IXa为蛋白水解酶,水解Arg-Gly间的肽键。IXa与Ⅷ′、Ca2+、磷脂形成复合物而激活Ⅹ。

(4) 因子Ⅹ的激活: 上述反应均在水溶液中发生。因子Xa的生成及凝血酶原激活为凝血酶等反应则在磷脂的固相表面上进行。磷脂通常来源于血小板。血小板在胶原等异物上粘聚时发生膜改变,提供有凝血活性的磷脂表面。IXa·Ⅷ′·Ca2+在其表面上,共同形成复合物[IXa·Ⅷ′·Ca2+·磷脂]。

已发现有Ca2+、磷脂存在下,因子IXa单独可激活Ⅹ,加入Ⅷ′可使Ⅹa生成加速1000倍,但[Ⅷ′·Ca2+·磷脂]不能激活Ⅹ,因此认为IXa是催化Ⅹ成Xa的蛋白水解酶; Ⅷ′是加速剂; Ca2+使IXa、Ⅷ′ 及Ⅹ集中于磷脂表面; 磷脂提供催化表面,使局部反应物浓度增高。

Ⅹ为两条肽链经二硫键相连接的蛋白质。

除凝血因子依次激活作用外,激肽释放酶对内源性凝固有促进作用。XIIa的生成是内源性凝固途径的始动步骤,但目前认为胶原、玻璃等的激活作用是较缓慢的,生成的XIIa量较少。使始动反应加速的更重要的因素是XIIa可激活血浆前激肽释放酶生成激肽释放酶,后者可反过来催化更多的Ⅻ活化成XIIa,因此激肽释放酶的正反馈作用加速内源性凝固过程。

外源性凝固途径中因子Xa的生成 组织细胞 (如脑、肺、肾、肝等)、内皮细胞和白细胞都含有凝血因子Ⅲ,又称组织凝血活酶。组织血管损伤时释放此因子入血。在Ca2+存在下,Ⅲ与Ⅶ形成复合物,激活因子Ⅹ。激活机制与Ixa复合物对Ⅹ的激活相似。 Ⅶ+Ca2+

[Ⅶ、Ⅲ、Ca2+、磷脂]。Ⅷ可被凝血酶或Xa激活。Ⅶa具有蛋白水解酶作用。Ca2+使Ⅶa、Ⅲ结合,Ⅲ是一种脂蛋白,目前认为其分子中的磷脂提供了催化表面; 此外Ⅲ还可能对Ⅹ的激活起某种加速作用。

[Ⅶ、Ⅲ、Ca2+、磷脂]。Ⅷ可被凝血酶或Xa激活。Ⅶa具有蛋白水解酶作用。Ca2+使Ⅶa、Ⅲ结合,Ⅲ是一种脂蛋白,目前认为其分子中的磷脂提供了催化表面; 此外Ⅲ还可能对Ⅹ的激活起某种加速作用。凝血酶原激活物的生成 因子Xa是蛋白水解酶,单独即可催化凝血酶原转变成凝血酶,如加入因子Ⅴ、Ca2+和磷脂,则反应速度增大1000倍。因子Ⅴ又称前加速素,可能作为一种底物结合蛋白,有利于Xa与凝血酶原结合,因此是一种加速剂。Ⅴ可由凝血酶及Xa作用成V′

Xa, V′均通过Ca2+连接于磷脂表面形成复合物[Xa·V′·Ca2+磷脂]。其中的磷脂在内源性凝血途径由血小板提供; 在外源性凝血途径中由因子Ⅲ供给。

Xa, V′均通过Ca2+连接于磷脂表面形成复合物[Xa·V′·Ca2+磷脂]。其中的磷脂在内源性凝血途径由血小板提供; 在外源性凝血途径中由因子Ⅲ供给。凝血酶原及凝血酶的生成 正常血液中没有凝血酶,而血浆中有凝血酶原。后者由肝脏在维生素K参与下合成,维生素K也是因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ 生物合成的必需因素。肝脏疾患及梗阻性黄疸时,由于肝功能损害或维生素K吸收不足均可使有关因子合成障碍,引起血液凝固功能低下。

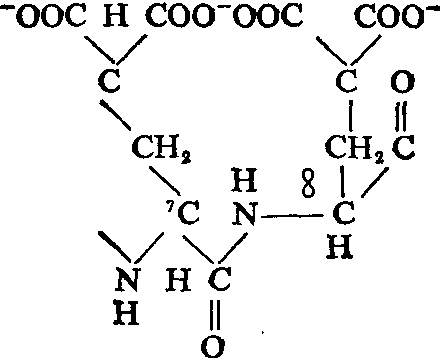

实验动物摄入维生素K的拮抗剂——双香豆素后可发生出血倾向。此时动物合成一种异常的凝血酶原。其电泳行为异常,激活成凝血酶的速度缓慢,且结合钙离子的能力比正常凝血酶原低。正常凝血酶原在1mmol钙溶液中每分子可结合4个Ca2+,而异常凝血酶原同样条件下每分子结合的Ca2+<1。已经证明维生素K与凝血酶原分子上结合Ca2+的特异部位形成有关。正常凝血酶原分子与Ca2+结合在肽链N端几个相邻的(7,8,15,17,20,21,26,27,30,33) γ-羧基谷氨酸残基上,见下图:

缺乏维生素K或食入双香豆素动物所合成的异常凝血酶原,在上述位子上不是γ羧基谷氨酸而是谷氨酸残基。γ羧基谷氨酸残基在因子 Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ中也已经发现。这些Ca2+结合残基在凝血过程中显然具有重要性。异常凝血酶原在非生理情况下仍可被胰蛋白酶激活,可见相邻γ-羧基谷氨酸并非酶活力所必需。

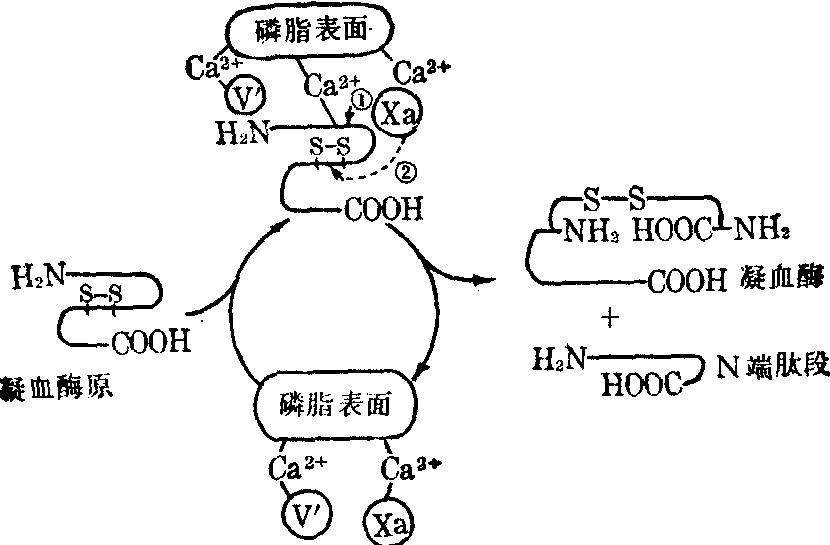

现知γ羧基谷氨酸残基是在翻译成蛋白质分子后,再经一个需维生素K的反应形成的。72 000。富含γ-羧基谷氨酸的N端肽段在激活过程需在Xa作用下切除。激活过程见图1。图示如下:

图1 凝血酶原激活过程示意图

因子Xa及V′通过Ca2+与磷脂表面结合成为[Xa、V′、Ca2+、磷脂],凝血酶原的氨基端肽段经Ca2+与γ-羧基谷氨酸作用而结合于磷脂表面。然后Xa水解凝血酶原的两个肽链。

❶水解产生无催化活性的N端肽,含γ羧基谷氨酸,分子量约33 500;

❷水解Arg-Ile间肽键,形成活性凝血酶分子,分子量约32 000,凝血酶能特异地水解Arg-Gly间肽键。

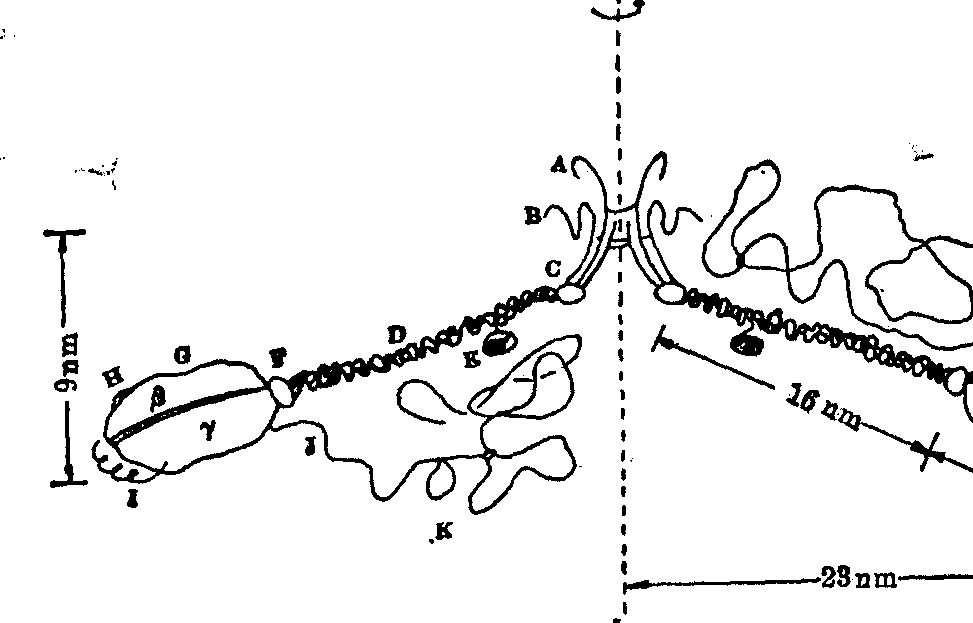

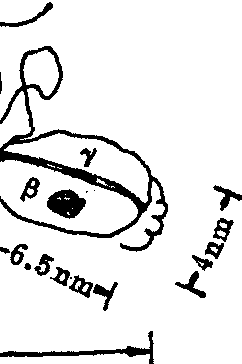

图2 纤维蛋白原的共价结构图

A. 纤维肽A; B. 纤维肽B; C.第一二硫键环;D.区间联结体(超螺旋);E γ键上糖残基;F第二二硫键环: G.末喘区;H.β链上糖残基;I.J对蛋白酶敏感区;Kα链的羧基端。

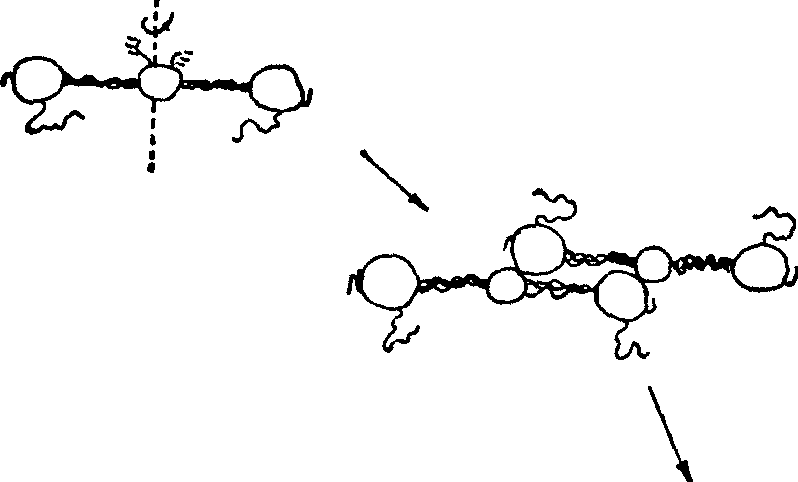

图3 纤维蛋白原的聚合过程图

纤维蛋白原转变成纤维蛋白 纤维蛋白原是由三对不司的肽链以二硫键相连构成的纤维状蛋白。三对肽链分别称为α、β、γ,分子量各为63 500、56 000及47 000。每条肽链均有寡糖基侧链,故亦属糖蛋白(图2)。

纤维蛋白原转变成纤维蛋白可分三阶段(图3)。

(1) 凝血酶特异水解α链及β链上N端Arg-Gly肽键释出两个A肽和两个B肽; 分子的主体与另一个去掉纤维肽的纤维蛋白原分子末端相结合,两个分子便形成错位联结。在此基础上,进一步形成三个、四个或更多的聚集物。

2BA肽为16肽,B肽为14肽,均富含酸性氨基酸。纤维蛋白原分子释放出A肽与B肽后,分子上的负电性降低。

2BA肽为16肽,B肽为14肽,均富含酸性氨基酸。纤维蛋白原分子释放出A肽与B肽后,分子上的负电性降低。(2) 纤维蛋白单体经侧侧端端聚合形成可溶性多聚体。分子间无共价键结合。在体外、无钙下可溶于pH<4.5或pH>9.0水溶液中或在pH8.0的1mol的脲液中。

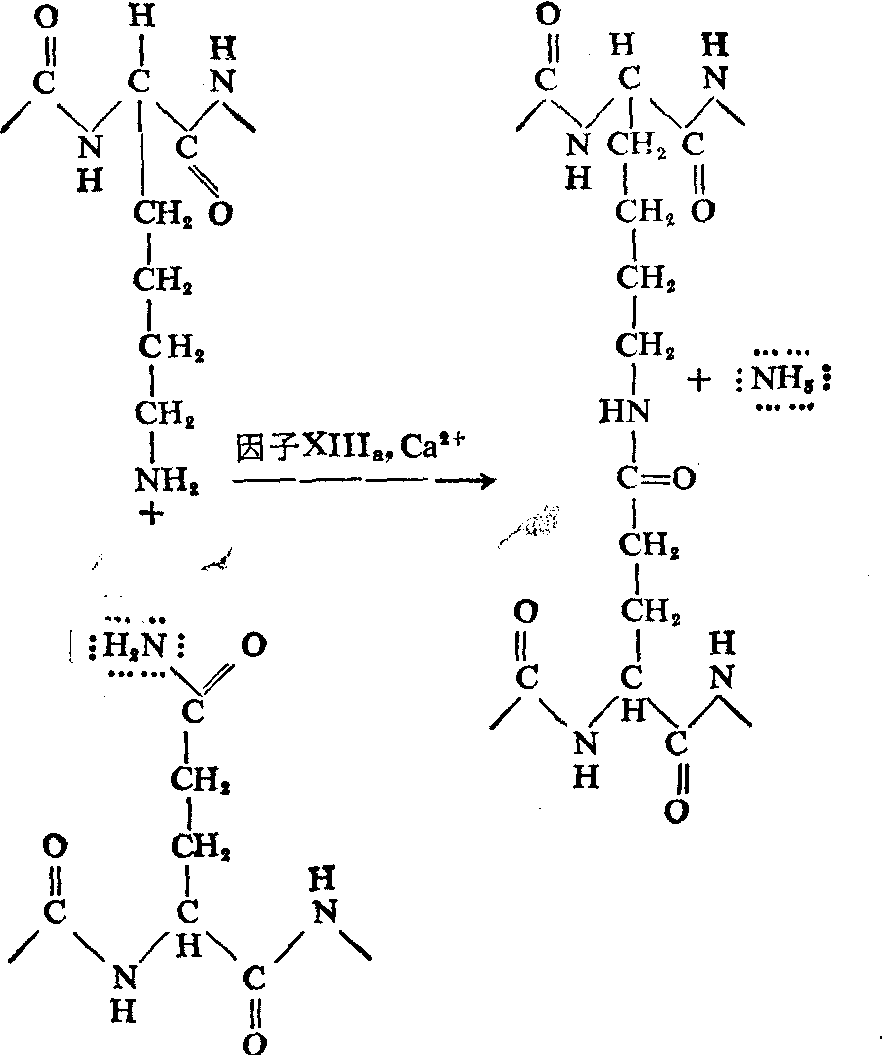

(3) 稳定纤维蛋白多聚体的形成: 从可溶性多聚体转变成稳定多聚体需有因子ⅩⅢ的作用。血浆与血小板都有因子ⅩⅢ,但分子组成及理化性质不同。由凝血酶作用激活为 ⅩⅢa。后者具有转谷氨酰酶活力,可催化不同分子的肽链间的赖氨酸—ε-NH2与谷氨酰胺的-NH2发生共价结合,而形成分子间的牢固交联。

用还原二硫键的方法,分离出多聚的肽链,发现β链无交联发生; 有γ链的二聚体,每个二聚体有两个交联点;α链以多聚体形式存在,但交联形式不明。

因子ⅩⅢ的激活过程: 血浆Ⅷ含a2b2四条肽链,血小板ⅩⅢ仅两条肽链a2。

(320 000) (自a2链上释出二个肽段)(37肽) (140000)血小板XIII (a2)无b肽链,激活速度大于血浆Ⅷ。

(320 000) (自a2链上释出二个肽段)(37肽) (140000)血小板XIII (a2)无b肽链,激活速度大于血浆Ⅷ。- 津海钢管集团公司是什么意思

- 津海钢铁集团公司是什么意思

- 津海集团公司是什么意思

- 津海集团公司办事处是什么意思

- 津涂是什么意思

- 津涉是什么意思

- 津涎是什么意思

- 津涘是什么意思

- 津涞公路是什么意思

- 津润是什么意思

- 津润经济开发公司是什么意思

- 津涯是什么意思

- 津液是什么意思

- 津液之腑是什么意思

- 津液亏虚证是什么意思

- 津液充郭是什么意思

- 津液廓是什么意思

- 津液病机是什么意思

- 津液病证是什么意思

- 津液病证候是什么意思

- 津液病辨证是什么意思

- 津液辨证是什么意思

- 津淄公路是什么意思

- 津淫是什么意思

- 津深塑料制品有限公司是什么意思

- 津渍是什么意思

- 津渚是什么意思

- 津渠是什么意思

- 津渡是什么意思

- 津港公路是什么意思

- 津港公路大港段是什么意思

- 津港接运公司是什么意思

- 津港粉丝总厂是什么意思

- 津港胶管股份有限公司是什么意思

- 津港运河是什么意思

- 津源银号是什么意思

- 津滴是什么意思

- 津濟是什么意思

- 津玉101夏玉米是什么意思

- 津玉103夏玉米是什么意思

- 津田真道是什么意思

- 津电月刊是什么意思

- 津痛是什么意思

- 津百影院是什么意思

- 津益联合公司是什么意思

- 津盐塑料厂是什么意思

- 津石实业贸易公司是什么意思

- 津石房地产开发公司是什么意思

- 津研1号黄瓜是什么意思

- 津研2号黄瓜是什么意思

- 津研3号黄瓜是什么意思

- 津研4号黄瓜是什么意思

- 津研5号黄瓜是什么意思

- 津研6号黄瓜是什么意思

- 津研7号黄瓜是什么意思

- 津研系黄瓜是什么意思

- 津研黄瓜是什么意思

- 津科城市信用社是什么意思

- 津科通讯有限公司是什么意思

- 津稻1187水稻是什么意思