蔽膝bì xī

护膝之物。温庭筠《鸿胪寺有开元中锡宴堂》:仗官绣蔽膝,宝马金镂锡。韩偓《青春》:遥夜定嫌香蔽膝,闷时应弄玉搔头。

亦作“蔽厀”、“敝膝”。護膝的圍裙。古稱韍、韠。《方言》第四:“江淮之間謂之褘,或謂之袚,魏宋南楚之間謂之大巾,自關東西謂之蔽厀。”《漢書·王莽傳上》:“母病,公卿諸侯遣夫人問疾,莽妻迎之,衣不曳地,布蔽膝。見之者以爲僮使,問知其夫人,皆驚。”《漢書·東方朔傳》:“上臨山林,主自執宰敝膝,道入登階就坐。”《三才圖會》:“蔽膝以羅爲表,絹爲裏。”明·宋濂《送王子充序》:“古之蔽膝,所以被於裳之上,覆前者也。”參見本類“韍”、“韠”。

挂束在胸腹间的贴身小衣

裲 抹胸 抱腹 裹肚 兜肚 襴裙 袜腹 袙复

绣花的兜肚儿:云兜

护膝:袚 韨 蔽膝 搭膝

赤色皮蔽膝:靺韐 靺鞈

古代礼服的蔽膝:芾(朱~)

古代朝服的蔽膝:袆

蔽膝bìxī

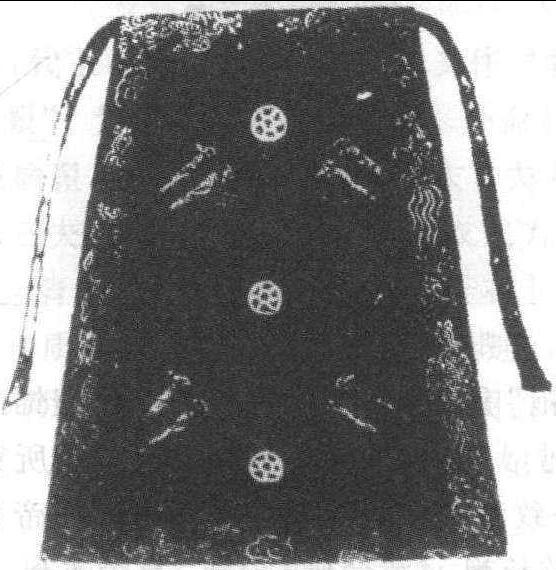

❶也作“敝膝”“币膝”“袚”。贵族男女礼服前部的一种装饰。用熟皮制成上窄下宽的长条,使用时佩系在胸腹前的革带上,下垂至前膝。源于上古,商周时已形成完备的佩戴制度。历代沿用,多用于祭祀礼服,材质或皮或布,至清废止。《诗经·小雅·采菽》:“赤芾在股,邪幅在下。”汉郑玄笺:“芾,太古蔽膝之象也。冕服谓之芾,其他服谓之韠。以韦为之。其制上广一尺,下广二尺,长三尺,其颈五寸,肩革带博二寸。”唐孔颖达疏:“古者田渔而食,因衣其皮,先知蔽前,后知蔽后。后王易之以布帛,而犹存其蔽前者,重古道,不忘本,是亦说芾之元由也。”汉史游《急就篇》:“襌衣蔽膝布母繜。”唐颜师古注:“蔽膝者,于衣裳上著之,以蔽前也。”《宋书·礼志五》:“天子礼郊庙,则黑介帻,平冕……赤皮蔽膝。蔽膝,古之韨也。”元熊梦祥《析津志·祠庙仪祭》:“礼仪使四员,貂蝉冠,青罗服,红罗裳,红罗蔽膝。”《隋书·礼仪志六》:“皇后玺、绶、佩同乘舆……助祭朝会以袆衣,祠郊禖以褕狄,小宴以阙狄,亲蚕以鞠衣,礼见皇帝以展衣,宴居以褖衣。六服俱有蔽膝、织成绲带。”《通典·礼志六十八》:“皇后服,首饰花十二树,素纱中单,蔽膝,大带……受册、助祭、朝会诸大事则服之。”《大金集礼》卷二九“皇后车服”:“蔽膝,深青罗织成翟文三等,领缘,緅色罗织成云龙。”《明史·舆服志二》:“蔽膝随裳色,绣龙、火、山文。”又:“红罗蔽膝,上广一尺,下广二尺,长三尺,织火、龙、山三章。”

❷也作“絜襦”“袡”“襜”“巨巾”“大巾”“帉”“袚”“袆”。由长方形布帛或皮革制成,围于衣服前面的大巾,遮盖大腿至膝部。其功能可分为三种,一可以作为围裙,二可作为一种装饰,三可用为盖头。先秦即有其形制,汉以后沿用不衰。汉卫宏《汉旧仪》卷上:“太官主饮酒,皆令、丞治。太官汤官奴婢各三千人,置酒,皆缇褠、蔽膝、绿帻。”汉刘熙《释名·释衣服》:“韠,蔽也。所以蔽膝前也。妇人蔽膝亦如之。齐人谓之巨巾。田家妇女出至田野,以覆其头,故因以为名也。”汉扬雄《方言》卷四:“絜襦谓之蔽膝。”又:“蔽膝,江淮之间谓之袆,或谓之袚,魏宋南楚之间谓之大巾,自关东西谓之蔽膝。”清钱绎笺疏:“以袆为帨巾,盖谓佩之于前可以蔽膝;蒙之于首可以覆头。”《汉书·王莽传》:“母病,公卿列侯遣夫人问疾,莽妻迎之,衣不曳地,布蔽膝。见之者以为僮使,问知其夫人,皆惊。”又《东方朔传》:“上临山林,主自执宰敝膝,道入登阶就坐。”唐颜师古注:“为贱者之服。”唐段成式《酉阳杂俎·前集》卷一:“近代婚礼,当迎妇……女将上车,以蔽膝覆面。”前蜀毛文锡《甘州遍》词之一:“花蔽膝,玉衔头。寻芳逐胜欢宴,丝竹不曾休。”温庭筠《过华清宫》:“斗鸡花蔽膝,骑马玉搔头。”清褚人获《坚瓠余集·华山畿君》:“女闻之,感嘅不胜,因脱蔽膝,令母持归。”

.jpg)

系在革带上的蔽膝

(明代刻本《明会典》插图)

.jpg)

妇女所用的蔽膝

(河南洛阳汉墓壁画)

蔽膝

古代一种下体服装。用以遮盖大腿至膝部的部分身体。原本为工作之便着之以蔽裳前。《释名》:“韡(bì)所以蔽前也,妇人蔽膝亦如之”。后一转为仪礼时着用。《后汉书·舆服志》:“韨(又名𫗔)所以执事,礼之慕也”。其形制,据《礼记·玉藻》载: “下广二尺,上广一尺,长三尺,其颈五寸”,呈倒梯形。颈,即为把蔽膝附着于革带上而在上边加上的舌。也就是说,蔽膝拴在革带上,而不是直接系到腰上,类似现在的围裙。

明蔽膝

蔽膝

又名 “赤芾”、 “”、 “黻” (), 俗称“蔽体”。是古代冕服制度中一种象征特别身份的装饰物。由于远古人类的衣服是先有蔽前之衣,所以后人把蔽膝做为冕服的一种,以示不忘古之意。蔽膝最早以熟皮制成,系于腰间的革带上,垂于腹前,上宽约一尺,下宽二尺,长至膝。金文铭刻中常出现“赤芾” 的字样,即指此物。随着丝织品的出现,人们又称以皮革涂朱或彩绘的蔽膝为 “韦鞸”; 以丝绸绘织绣花纹的为 “黻”; 后来统称为蔽膝。周代天子蔽膝为朱色,诸侯为黄色。此后,从秦至明,历代朝廷都延用冕服制度。蔽膝除皮质外,还用丝绸、纱为之。形似方巾,又似短裙,以厚锦制成则有表有里,饰有缘边为襕,并缀以不同的纹绣区别身份,为礼服所必佩。秦汉帝王佩红罗蔽膝,绣龙、火、山三章。魏晋时皇帝佩赤皮蔽膝。隋唐时皇帝佩朱色丝织蔽膝,上广一尺,下广二尺,长三尺。绣龙、火、山三章。群臣只绣火、山二章。宋代皇帝佩红色蔽膝,并绣二条升龙图案。元代皇帝佩绯罗蔽膝,绯绢为里,上绣复身龙。明代皇帝蔽膝随裳色,罗为之,上绣龙一条,龙、火、山三章。 亲王(蔽膝) 随裳色, 织火、 山二章。文武百官则佩赤罗蔽膝。清代推行满族服饰,于是,包括蔽膝在内的传统冕服制度,在经历了二千多年的变迁后至清代遂告终止。

蔽膝

古代中原汉族一种男女皆用的服饰。亦称 “袆” 、 “𫗔” 、 “韨” 、 “襜”、“衻” 、“大巾” 。其长而窄,或方或圆头,穿时系在上衣服前,拴在大带上,垂于两股之间。考古中出土的殷代玉石人俑上多见此种蔽膝。三代以后,蔽膝渐宽,与现代围裙相似,遮住两股,下垂至膝,但仍主要作为装饰。

蔽膝

护膝的围裙。古时跪拜之用。

- 国家烟草专卖局是什么意思

- 国家版权局是什么意思

- 国家版权局是什么意思

- 国家物价局是什么意思

- 国家物价局是什么意思

- 国家物资储备是什么意思

- 国家物资储备是什么意思

- 国家物资储备支出是什么意思

- 国家物资储备支出是什么意思

- 国家物资和价格局是什么意思

- 国家物资局是什么意思

- 国家物资总局是什么意思

- 国家物资管理总局是什么意思

- 国家独立权是什么意思

- 国家环境主权原则是什么意思

- 国家环境保护局是什么意思

- 国家环境保护局化学品测试准则(1990)是什么意思

- 国家环境保护标准是什么意思

- 国家环境保护部核安全中心是什么意思

- 国家环境咨询委员会是什么意思

- 国家环境政策法是什么意思

- 国家环境教育法通过是什么意思

- 国家生丝检验标准是什么意思

- 国家生产力局设立是什么意思

- 国家生存三要素是什么意思

- 国家留学基金管理委员会是什么意思

- 国家的主权和安全要始终放在第一位是什么意思

- 国家的哲学理论是什么意思

- 国家的形式是什么意思

- 国家的形成是什么意思

- 国家的根本制度是什么意思

- 国家的民事诉讼地位是什么意思

- 国家的消亡是什么意思

- 国家的类型是什么意思

- 国家的职能是什么意思

- 国家的职能是什么意思

- 国家的起源是什么意思

- 国家的起源是什么意思

- 国家监察机关是什么意思

- 国家监督是什么意思

- 国家监督是什么意思

- 国家监督是什么意思

- 国家监督论是什么意思

- 国家知识产权局是什么意思

- 国家短期物资储备是什么意思

- 国家社会主义是什么意思

- 国家社会主义是什么意思

- 国家社会主义是什么意思

- 国家社会主义是什么意思

- 国家社会主义合作理论是什么意思

- 国家社会党政务特别委员会是什么意思

- 国家神道是什么意思

- 国家神道是什么意思

- 国家禁毒委员会是什么意思

- 国家科委第一号令是什么意思

- 国家科委第三号令是什么意思

- 国家科委第二号令是什么意思

- 国家科委第五号令是什么意思

- 国家科委第六号令是什么意思

- 国家科委第四号令是什么意思