蒹葭jiān jiā

芦苇。刘沧《秋日山斋书怀》:浩渺蒹葭连夕照,萧疏杨柳隔沙洲。许浑《咸阳城东楼》:一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

蒹葭

泛指蘆葦。蔡邕《釋誨》:“蕤賓統則微陰萌,蒹葭蒼而白露凝。”

蒹葭

《诗经·秦风》篇名。民间情歌。《诗序》谓:“《蒹葭》,刺襄公也,未能用周礼,将无以固其国焉。”当系曲解。全诗三章,采用复叠形式。每章先以蒹葭起兴,次写寻求“伊人”不可得之惆怅心情,情景交融,语婉情长,颇富艺术感染力。“伊人”指情人,或说指隐士,未妥。

蒹葭

《诗经·秦风》篇名。朱熹《诗集传》云:“言秋水方盛之时,所谓伊人者,乃在水之一方,上下求之,而皆不可得。然不知何所指也。”姚际恒《诗经通论》指实为:“此自是贤人隐居水滨,而人慕而思见之诗。”今人多以为乃怀念情人之恋歌。至《毛诗序》所说:“《蒹葭》,刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”则纯属附会。诗三章,章八句。通过一意三叠的复沓重唱、即景起兴的氛围渲染、惝恍迷离的意象营造,使全诗境界深远,意蕴无穷,“最得风人深致”(王国维《人间词话》)。唐·李商隐《无题》诗深得其中三昧。而“蒹葭伊人”则成为后世慕念异地友人的典故。

蒹葭

(秦风)

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。遡洄从之,道阻且长。遡游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。遡洄从之,道阻且跻。遡游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。遡洄从之,道阻且右。遡游从之,宛在水中沚。

诗中的“所谓伊人”显然是想像中的一个意象。他(她)看起来很近:“在水一方”、“在水之湄”、“在水之涘”,然而没法找到,不是道路难走,就是扑空,倒觉得他(她)“宛在水中央”。显然这不是一个现实的境界,而是一个象征的境界,所谓“可望而不可即”也。所以这首情诗的意蕴是很难穷尽的。

蒹葭

一

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

遡洄从之,道阻且长。

遡游从之,宛在水中央。

二

蒹葭凄凄,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

遡洄从之,道阻且跻。

遡游从之,宛在水中坻。

三

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

遡洄从之,道阻且右。

遡游从之,宛在水中沚。

这是《诗经·秦风》中的一篇,即秦地(今陕西一带)的乐曲民歌。有人认为它不是民间歌谣而是“诗人之诗”。因为“它的音节与别篇(秦风)迥异,技巧却远在别篇以上。”(陆侃如《中国诗史》)到底作者是谁?姑勿穷究。但其形式属于“民歌体”是无疑的,或许是贵族诗人的拟民歌体的诗作,也未可知。

这是一篇抒写“怀人之情”的诗歌。作为抒情诗,在艺术上是很高超的。但诗中所“怀”的是何人?古今争议极多,迄无定论。其实,这首诗的主题到底是什么?也由于“伊人”问题而衍生出纷纭“众说”。对此,待读完正文之后再作探索。

* * * *

全诗分三章,每章均八句,每句除末句为五言之外,其余均为四言。其形式也象《芣苢》等采用复唱方式,一意三叠,只在必要之处更换几个字。所以,对这类诗,只要将首章加以细读并弄懂了下边几章更动了的几个字,就能理解全篇。

现在,即详释各章:

第一章:首次寻找,找到了,但找而不得

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

遡洄从之,道阻且长。

遡游从之,宛在水中央。

先看前四句——

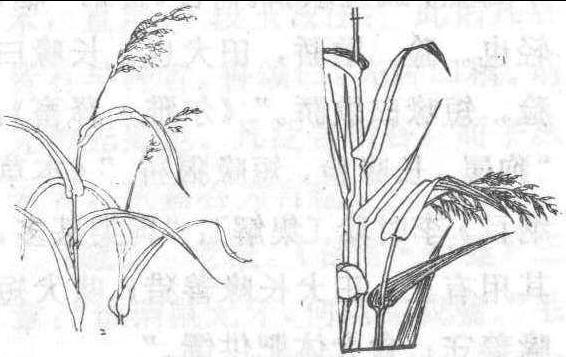

蒹葭:即芦苇。蒹,又名荻,没长穗子的芦苇;葭,初生之芦苇。苍苍:《毛传》:“苍苍,盛也。”与下文“凄凄”、“采采”同义。有的把凄凄,训为“青苍色”,似乎缺乏依据。经查考词典字书,“凄凄”(通“萋萋”),拥有若干义项,却独无“青苍”、“鲜明”的解释。当然,“茂盛”,可引出“青苍色”,但“青苍”包括不了“茂盛”。因此,这三个迭字在本诗中,均以从《毛传》为宜。

第三句中的伊人,即“是人”,“那个人”。王力说:“伊人,那人。伊,指示代词。”那为什么又可解为“是人”呢,据《毛传》曰:“伊,谁也。”孔颖达《传疏》:“伊,谁,一声之转,伊人,即谁人。谁,是也。犹云是人也。”这个所谓“是人”,即所怀念之人。怀念的到底是谁,古今难定。方:古代与“旁”通用。因此,“在水一方”,即在河的另一边。

在疏理了这些疑词难字之后,我们可以看出这四句诗的大意是:

眼前一片芦苇长得莽莽苍苍,

那清晨的露水呵,早已换成秋霜;

我想念的人儿啊,

就在碧水的那一旁!

这里说,他(她)清早往河边散步,望见水边秋霜覆盖着的成片芦荻,引起对“伊人”的怀念。于是我,就寻找了起来。怎样寻找?且看下边四句——

遡洄从之,道阻且长;

遡游从之,宛在水中央。

如何理解这四句诗,其中很重要的有两个词语:遡洄与遡游。据《毛传》称:“逆流而上,曰遡洄”;“顺流而涉,曰遡游。”这就其词面释义,似乎可通。但联系下句“道阻且长”,就不可理解了。因为同样一条河流,既是“陆行”(不是“水行”),怎么逆走就难就长,而顺行则易与短了呢? 问题就在于河流本身的曲直之故。因此,要把“遡洄”和“遡游”各拆开为两个单音词来解释。即:洄,弯曲水道;游,直流水道;遡,通“溯”,逆也。于是,这四句诗的意思应当是这样(用余说):

逆着曲水去寻访,绕来弯去道兒长;

逆着直流去寻访,仿佛就在四边不着的水中央。

诗人所以这么写,它的言外之意是说:“远在天边,近在眼前”。也即《通释》所云:“顺求之则近而易见,逆求之则远而难至。”

这首章的中心意思是:用秋景(秋苇、秋霜、秋水)兴起对“伊人”的怀念,从思想到寻访。首次找寻:找着了,但找而不得。因为“在水中央”,可望而不可即。

第二章:再次寻找,看见了,但见而不及

蒹葭凄凄,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

遡洄从之,道阻且跻。

遡游从之,宛在水中坻。

这是整章首次复叠,八句只更换一个双音词的“重言”(凄凄)和四个单音词:晞、湄、跻、坻。只要把这几个字弄清楚了,则全章了然。

晞(xī希):有二义:干,或晒干。此处均可用。

湄:水边,水之岸。《释水》:“水草交,曰湄。湄,眉也;临水如眉临目也。”此处之“湄”,应以朱说为是,“水边高崖”。因下文接以“道阻且跻”,可见,此“湄”必为高崖。否则,何以配用“跻”字呢?因为:

跻(jī几):只有“升高”之义。因道路险峻需攀高而上,故以“跻”出之。可见,《毛传》以“湄”为“水隒”,即水边层迭山崖,是不无道理的。

坻(chí迟):即水中小渚,微高于水。它并非一般之小洲,也不是“水中高地”。

这样,第二章的意思是:

一片芦苇长的密又高,清晨露水还未干;

我那想念的那人啊,就在碧水的那崖岸。

我逆着曲水去探看,道路险峻登攀难;

我沿着直流去探看,好像就在那个水中滩。

诗中的主人公第二次去寻找,找呀找,找到了,明明看见了,但是却在“水中坻”上,还是无法通过汪洋的江水接近她(或他)。

这章的中心意思是:看见了,见而不及。

尾章:又一次寻找,望着了,但可望不可即

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水中涘。

遡洄从之,道阻且右;

遡游从之,宛在水中沚。

这是此诗的第三次重唱,也只更换了几个字眼——

采采:茂盛而带有鲜明之色。与“凄凄”,略有不同。

已:止,完了。“未已”,即未完、未尽,即未完全干。

涘(sì俟):《毛传》云:“厓也”,即水边。

右:此词的释义较为麻烦。现行版本对它都作“迂回弯曲”解。但几乎所有通行词汇、字书,均无此释。《中华大辞典》著录“右”字的义项二十有五,却无“迂曲”的解释,只有在古之经学家的传笺疏注中,才找到上述义释的依据。如《毛传》:“右,出其右也。”《郑笺》:“右者,言其迂回也。”然而为什么“右”有“迂回”之义,并未说明。到了清人马瑞辰才在自己的《通释》中申释说:“周人尚左,故以右为迂回。”严粲《诗辑》也说:“今乃出其右,是迂回难至也。”因此,王力说:“向右拐弯,也就是说道路弯曲。”

沚(zhǐ止):水中小块陆地,即小渚。

弄清这些字词,诗意也不难清楚了。现将其译成现代语:

一片芦苇长得青又稠,太阳不出露不收;

我想念的这个人儿啊,就在隔水对岸那一头。

我逆着曲道去寻求,道路阻险弯儿多;

我沿着直道去寻访,她(他)哟,分明藏身水中洲!

这就是说,从始访到再访,直至最后寻访,寻找三次,每次都找到了,看见了,望着了,但是,每次却见而不及,可望而不可即。大概这个“可望而不可即”,就是这首诗的关键词了吧。

* * * *

对于这首诗,古今人们一直非常重视,因而对其一些问题争议也多。其中最主要是两点:一是主题究竟是什么?二是它的特色是什么?

先说主题问题

诗篇一而再,再而三地反复咏唱一个中心内容,即:秋水伊人,望而难即,终不可得。对此,古今论者、读者,一般均无异议。可是对诗中的“伊人”的理解,却出现众说纷纭。因而引发了对诗歌题旨的种种看法。最有代表性的有以下几说——

旧论者有三说,认为它是:

“刺时诗”,刺襄公未能贵用周礼(《毛传》);

“好贤诗”,言“招隐难至”(《诗经原始》);

“自怜诗”,实“无其事,无其人,感时抚景,忽焉有怀;托言一方,以写牢骚悒郁之意。”(戴君恩《读风臆评》)

今注者也有二说,认为:

它是“怀人诗”,是“怀念恋人之作”,或“思念最爱慕之人”。(朱东润、王力等)但思恋对象是谁?难以定论。

此外,也有认为是“招隐或怀春”之作。陆、冯夫妇等持此说。

我认为,此诗是一首“怀人诗,怀念最爱慕之人”。这个说法比较客观。至于是“男怀女”,还是“女怀男”,或者超出性爱范围而怀别的什么人,也是可以的,不宜说得太死。往古的种种旧说,多系穿凿,不足为训。

此诗精彩之处在于艺术上的高超

那么,这首诗艺术上的最大特色又是什么呢?

前人赞它“婉转数言,烟波万里”,是我国诗中的绝唱。的确,此诗绝就绝在它的情景浑融的朦胧意境上。你细读全诗,深察其情,体味其韵,总觉得处于“似与不似之间”,一股“朦胧美”笼罩全诗。这是怎样形成呢?来由有三:

一是,辞章、结构、句型等大体相同,但又有细微差别,且各有特色。如更换几个字,字形不同,词义相近,而又不完全相同,造成一种不确定性,呈现了不可捉摸、恍惚迷离现象。

二是,全篇三章都写凄清秋景,但又都写了“怀人者”的热烈追求,可又求之不得而出现的惆怅心情。可是每章的含意和感情,又是层层递进,其情其景却似蒙上了轻纱,若隐若现,有了“弦外之音,味外之旨”,给人以一种朦朦然感觉。

三是,每章之结尾,更是甚妙的“神来之笔”。它既有悦耳的动人的音乐性,又有情趣无穷的韵味;既让人不知不觉如身临其境,但此情此境只能意会,不可言传,情在词外。

总之,全诗营造的是一个“找到了,找而不得”;“看见了,见而不及”;“望着了,可望不可即”;令人心驰神往而又似是而非的朦胧境界。

蒹葭

所谓伊人②,在水一方。

溯洄从之③,道阻且长④。

溯游从之⑤,宛在水中央⑥。

蒹葭凄凄⑦,白露未晞⑧。

所谓伊人,在水之湄⑨。

溯洄从之,道阻且跻⑩。

溯游从之,宛在水中坻(11)。

蒹葭采采(12),白露未已(13)。

所谓伊人,在水之涘(14)。

溯洄从之,道阻且右(15)。

溯游从之,宛在水中沚(16)。

【注释】①兼葭 (jiān jiā):芦苇。苍苍:茂盛貌。②伊人:那个人。③溯(sù)洄:逆流而上。④阻:险阻。⑤溯游:顺流而下。⑥宛:好像。⑦凄凄:通“萋萋”。茂盛貌。⑧晞(xī):干。⑨湄:岸边。⑩跻(jī):地势渐高。(11)坻(chí):水中小块陆地。(12)采采:茂盛貌。(13)未已:未干,未收。(14)涘(sì):水边。(15)右:弯曲。(16)沚:水中的沙滩。

【鉴赏】这是优美的情诗。

诗中的“伊人”当是一位女子。这个男子对她的确是真诚倾慕,执著追求。

全诗三章。每章意思虽大体相同,但又略有变化。每章首二句描写景物。深秋时节,芦苇非常茂盛,清晨白露凝结成霜。时至上午白露还未干,时至中午白露仍未收。这凄清的秋景,正好烘托出男子求而不得的惆怅之情。每章后六句写男子执著追求。由于思念“伊人”,他从清晨至中午一直在河边寻求。尽管道路险阻而且遥远,尽管道路险阻而且渐高,尽管道路险阻而且弯曲,但他依然沿着河边逆流而上、顺流而下来回寻求。而“伊人”呢,却神奇莫测,来去无踪,变幻不定,时而“宛在水中央”,时而“宛在水中坻”,时而又“宛在水中沚”。一个“宛”字,便将“伊人”闪烁缥缈、难以寻求之状渲染了出来,真是点睛欲飞之笔。

在秦风剽悍慷慨的时尚中,《蒹葭》以其潇洒的风姿与飘逸的辞采,显出特别的格调,而成为《诗经》中的名篇。

《诗序》说:“刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”此诗与“未能用周礼”无关,其误不待多言而自明。姚际恒《诗经通论》说:“此自是贤人隐居水滨,而人慕而思见之诗。”此说认为“伊人”指“贤人”,断定这是一首“招贤”诗,这虽说也有一定道理,但“男女爱情”说要优于“招贤”说。

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜②。

所谓伊人,在水一方③。

溯洄从之,道阻且长④。

溯游从之,宛在水中央⑤。

蒹葭萋萋,白露未晞⑥。

所谓伊人,在水之湄⑦。

溯洄从之,道阻且跻⑧。

溯游从之,宛在水中坻⑨。

蒹葭采采,白露未已⑩。

所谓伊人,在水之涘⑪。

溯洄从之,道阻且右⑫。

溯游从之,宛在水中沚⑬。

注释

①秦:指春秋时的秦国,故址在今陕西、甘肃一带。 ②蒹葭(jiān jiā):泛指芦苇。苍苍:茂盛的样子。 ③伊人:那人。一方:另一边。方:旁。 ④溯(sù)洄:沿着弯曲的河道向上游走。从:追,寻求的意思。阻:险阻,道路难走。 ⑤游:指直流的水道。宛:仿佛,好像。说好像在水的中央,言近而不至。 ⑥凄凄:同“萋萋”,茂盛的样子。晞(xī):干。 ⑦湄(méi):水和草交接的地方,也就是岸边。 ⑧跻(ji):升,高起,指道路越走越高。 ⑨坻(dǐ):水中高地。 ⑩采采:众多的样子。已:止。 ⑪涘(sì)水边。 ⑫右:迂回曲折。 ⑬沚(zhǐ):水中小沙滩,比坻稍大。

赏读

诗分三章,每章均采用了先写景后叙事抒情的模式。首章前二句写秋日清晨河边上芦苇苍苍,露水盈盈,晶莹似霜。从而构筑起清虚旷远的意境,流露出凄清的色彩,与主人公忧伤的心情非常和谐。三四句点明思念之人所在。心爱之人与自己秋水相隔,虽然相思情深却不能相近相亲。诗中的“在水一方”并非实指,而是暗示有某些障碍阻拦自己与情人的相会,从而表现出主人公的忧苦之情。以下四句写主人公对情人顺流逆流的反复寻找。他费尽艰辛,却依然渺然难即。表现出主人公对情人的挚爱,也流露出失望后的空虚怅惘之情。

本诗采用重章复唱的方式,二、三章与首章含义基本相同,变动的几个字词,表明了时间的推移,也表现了主人公反复寻找的过程。章节的回环往复更显示出追求的愈加强烈,反映出主人公对爱情的执着。

这首诗虽然写主人公对爱情的执着追求,却并不表现具体的爱情故事和场景情节,诗的意蕴空灵虚泛,具有象征色彩,可以使人产生丰富深远的联想。

蒹葭

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《蒹葭》.[唐].杜甫.摧折不自守,秋风吹若何。暂时花戴雪,几处叶沉波。体弱春风早,丛长夜露多。江湖后摇落,亦恐岁蹉跎。

- 《 jiān jiā 》《 蒹 葭 》.[ tánɡ ]. dù fǔ..[ 唐 ]. 杜 甫.cuī zhé bú zì shǒu , qiū fēnɡ chuī ruò hé 。摧 折 不 自 守 , 秋 风 吹 若 何 。zàn shí huā dài xuě , jǐ chù yè chén bō 。暂 时 花 戴 雪 , 几 处 叶 沉 波 。tǐ ruò chūn fēnɡ zǎo , cónɡ chánɡ yè lù duō 。体 弱 春 风 早 , 丛 长 夜 露 多 。jiānɡ hú hòu yáo luò , yì kǒnɡ suì cuō tuó 。江 湖 后 摇 落 , 亦 恐 岁 蹉 跎 。

- 《蒹葭》.[唐].杜甫.摧折不自守,秋風吹若何。暫時花戴雪,幾處葉沉波。體弱春風早,叢長夜露多。江湖后搖落,亦恐歲蹉跎。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 注: 蒹葭(jiānjiā),葭,一名苇,即芦也,茅之未成者一名蒹。

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 蒹葭系芦苇别称。杜甫在这首诗中也同样体现了他那种无时不有、无处不在的忧世忧物的博大情怀,首句“摧折不自守,秋风吹若何?”感慨芦苇在秋风吹动之下,摧折而难以自守。这里不自守之字,毫无指责之意,反倒有同情之心。当秋风吹动之时,芦苇可怎么办呢? 又如何是好呢?

接着一句“暂时花带雪,几处叶沉波”写芦花开放,其白如雪,但风吹则飘落四散,所以其花时也短促,而随时随处都会看到芦叶沉于水波之中,这不是叶败花落的景象吗?暂时有惋惜其短的意味,沉波则明显流露对其命运的忧伤之情。接着诗人笔锋一转,描绘芦苇其生时的艰辛之处。“体弱春苗早,丛长夜露多。”当其春天萌发时,体弱而春尚寒,当其长成时,夜间又有寒露侵袭,它是多么的难啊。吟咏芦苇诗不少,很少有从冒春寒而发这点立意。苏轼笔下也不过写曰“芦笋初似竹,稍开叶如蒲。方春节抱甲,渐老根生须。”几乎是纯然的静物写生,不曾流露此许情感。

而杜甫,相形之下,真可谓多愁善感。见到了芦花白、芦叶落便感叹不已,又联想到芦苇,写在初萌时的情景,真是老杜特色非他人可比。总之,诗人对芦苇体弱易折,常受风雪与夜露侵袭、伤害的处境深表同情,而对其在江湖诸芳落后才摇落,毕竟能走过艰难一生全程,又表示由衷的钦佩,说芦苇所以迟迟不肯摇落,毕竟在江湖上属后摇落,也是担心虚度光阴。此生多艰而又如此顽强地支持着,命运不佳而又如此执着地追求有所为,担心光阴虚度,这不正是苦难中百姓的写照吗?不正是诗人自己的写照吗? 没有杜甫那种历尽磨难的遭遇是很难有如此博大的忧世忧物胸怀的。这是一首不可多得的咏物佳作。 - 摧折不自守,秋风吹若何。暂时花带雪,几处叶沉波。体弱春苗早。丛长夜露多。芦苇被人摧折不能自我保全,当秋风吹起的时候它 又如何呢? 花开如白雪一般也不过只是暂时的,有几处残叶已沉于水波 之下。身体本很纤弱,春苗却生得很早。草丛细长,夜晚露水却很多。 诗人咏芦苇实则在咏仁人志士。仁人志士的不自守正象芦苇的不自守一 样,受人迫害而毫无办法。本来力量就很弱,又哪堪“春苗早”、“夜 露多”的重负? 由此可见,即使“暂时花带雪”,终也摆脱不了可悲的命 运。在诗中,诗人对被摧折者给予的同情,也就是对摧折者给予的谴 责。比喻手法的运用含蓄而深刻。

蒹葭

蒹葭萋萋, 白露未晞。 所谓伊人, 在水之湄。 溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未巳。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

这一首情歌,是男方对意中人的热烈追求,还是女方对所爱者的倾心爱慕很难确定,不过这并不妨碍人们对这一首情诗的理解和欣赏。诗篇并没有采用比兴手法,而是用“叙物以言情”的赋体来写景和抒情。“蒹葭苍苍,白露为霜”,是主人公渴望会见心爱者在河边所见景物,但这秋天清晨,河边的苍苍芦苇沾满了白霜的景象,给人以萧瑟冷落之感。因此这两句描绘即目所见景物的诗句,既有烘托环境气氛的作用。又有主人公凄婉感情的流露,情与景是相谐的。下面两句才指出心上人在水的一方,可望而不可即,其惆怅之情可知。这两句引出了所思想者和所在地,不仅和前二句融合无间,而且又为后四句抒发主人公与日夜相思的的心上人欢会艰难之情作铺垫。从诗篇的艺术结构来考察,这两句诗是联上贯下的关键句。后面四句是在叙写道路的险阻中抒情。“溯洄从之,道阻且长”,是说逆着纡折盘曲的水道去与心爱的人儿相会,道路险阻又悠长,实在太困难了。这里描写出了水道的纡曲回盘,从一个方面具体地点明了“伊人”所在的“水一方”,同时也表现了主人公热烈追求与失望惆怅相交织的心情。“溯游从之,宛在水中央”,从另一个方面写出了主人公由直流而上去寻找亲爱者,但又好象“伊人”在三面临水之处,也是可望而不能相见。这不仅由另一个侧面进一步写出了“伊人”所在的“水一方”,也更深入地表现出主人公执着的爱情追求,以及不能和心爱者欢会倾诉衷情的怅惘情怀。

在这一章中。我们可以看出在艺术表现上,这位无名的诗人通过描绘在一定的时间和空间下的客观景物,来烘托自己的思想感情,达到情景相生,浑然一体的艺术境界。这种艺术境界,是那样自然质朴,那样真切感人,有着历久常新的艺术魅力。对这一种艺术表现手法宋代的李仲蒙加以精当地概括,他说:“叙物以言情,谓之赋。” (见胡寅《裴然集》) 就是说“赋”既可以“叙物”,又可以“言情”,更可以通过“叙物”来“言情”,从而创造情景交融的艺术意境。黑格尔在《美学·序论》中认为在“古典艺术”中,“把理念自由地妥当地体现于在本质上就特别适合于这种理念的形象,因此理念就可以和形象自由而完满的协调”。又说:“在古典艺术里,心灵性的存在与感性的存在二者的完全融合就成为二者之间的符合。”《蒹葭》中情景交融的艺术境界,与黑格尔所说的“古典艺术”的特点有相似之处。

第二章开始两句仍然是写秋天清晨河边芦苇沾满白露的景象,但与第一章首二句稍有不同。第一章“白露为霜”写出了露水浓重,凝结成霜的情景,这应该是天刚破晓时的景况; 第二章的“白露未晞”,其中就有时间的推移,那就是天巳亮而露水还未曾干的景象。这时间的推象表现了主人公对所思慕者的深挚感情,而那清秋早晨的萧索景物,更增加冷寂落莫的气氛。这时主人公遥看自己要与之欢会的“伊人”,“在水之湄”,就是在河那边水与芦荻等杂草交接之处,这比第一章“在水一方”的描写更为具体,也有不同。在这可望而难达的情况下,主人公出于对“伊人”真诚深切的爱,还是不顾险阻跋涉前往,但是水流是那样回转曲折,道路又是那样不断升高而难行。这里的“道阻且跻”,比第一章的“道阻且长”有异,“跻”表现了逆盘曲的小道而不断升高的艰难,这既符合沿着曲流向上游走的实际情况,又在这实写中含蕴着主人公感人的相思之情。“溯游从之,宛在水中坻”,这和第一章相较,才变了一个“坻”字,不过这一“坻”字,具体地写出了“伊人”在水中高地上,和“宛在水中央”景象有所不同。客观跻景物的变换,更深入一层地把主人公企求和失望的情绪推向高潮,因为倾心以爱的“伊人”,仍然是可望而不可即,欢晤受阻,失意郁闷之情,不言自明。

第三章紧承第二章,在太阳未出,芦苇上露珠尚存的时刻,主人公依然在凝望那个深深印在心坎上的“伊人”,她 (他) 好象在上游的河岸上。在强烈的爱情追求的支配下,主人公还是要逆纡曲的水边小路而上,去与思念不巳的心上人相会,但是道路曲曲弯弯,实在难行。“道阻且右”,和第一章的“道阻且长”,第二章的“道阻且跻”又有不同,这一句更准确地描写出傍着水流的小路的曲折弯窄,令人难以前行,则主人公的失望与难言的痛苦,完全可以思而得之。最后两句“溯游从之,宛在水中沚”,也与前两章有异,主人公顺着直流水边的小路去和日夜思念的人儿倾吐衷情,她 (他) 好象在水中的小洲渚上,依然是可望而不可会晤,深沉的相思之情见于言外。这里的“宛在水中沚”,与“宛在水中央”,“宛在水中坻”都是主人公远望“伊人”时的疑似之状,因为描写的是真切感受,所以婉曲动人 。

这首情景相生的爱情诗,淋漓尽致地表达了主人公对“伊人”的爱悦之情,正如清人陈启源在《毛诗稽古篇》中所说:“夫说之必求之,然惟可见不可求,则慕说益至。”陈说颇有见地。《蒹葭》三章采用章节复沓的形式,反复摅写“可见而不可求”的企慕深情,但在重章复沓中景物有变化,感情也有发展,这样就显得富于变化而无呆滞之弊,诗篇语言朴质,接近于当时的口语,但于朴质中有醇味,这就使人深感其朴素之美。三章中句数相等,字数相同,只变换其中的几个字,这使诗篇又有一种整齐的形式美。就用韵而言,虽然三章所押上古韵的韵部不同,第一章是阳部韵,第二章是脂微合韵,第三章是之部韵,但韵脚的位置三章都相同,第一章是“苍”、“霜”、“方”、“长”、“央”为韵,就是第一句入韵,其余是偶句押韵,第二章、第三章的韵位与第一章完全相同,这使诗篇极富音乐性的回环之美。三章的景物描写鲜明具体,虽然不及唐诗中那种色采明丽的勾画,但也使人有优美之感。马克思在论及希腊神话时说,希腊神话“仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”,但是“一个成人不能再变成儿童,否则就变得稚气了”(《政治经济学批判导言》),对于《诗经》 中的优秀诗篇《蒹葭》,也应作如是观。

蒹葭

诗经·秦风

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长,溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

此诗是恋歌,诗中写的是主人公对情人可望而不可及的苦恼,这是恋爱处在希望和失望间这一特定环境中的感受。三章复迭,每章八句,易词申意。

诗中的“所谓伊人”(所想念的那人)显然是理想化了的一个影子。她看起来很近:“在水一方”、“在水之湄”、“在水之涘”,说的都是靠近水边,然而沿着水岸上走即“溯洄从之”、下走即“溯游从之”,都没法找到,不是道路难走,就是扑空,倒觉得她不在水边,而“宛在水中央”。显然诗中写的不是一个现实境界,而是一个象征的境界。

这诗与《周南·汉广》意境相近:“南有乔木,不可休思。汉有游女,不可求思。汉之广矣,不可泳思。江之永矣,不可方(环绕)思。”陈启源《毛诗稽古编·附录》论之曰:“夫悦之必求之,然惟可见而不可求,则慕悦益至。”《管锥编》曰:“二诗所赋,皆西洋浪漫主义所谓企慕之情境也。”其举中外诗例莫早于《蒹葭》、《汉广》。这种象征手法源远流长,就中国诗而言,可举如下著例:

我所思兮在太行,欲往众之梁父艰。侧身东望涕沾翰。美人赠我金错刀,何以报之英琼瑶。路远莫致倚逍遥,何为怀忧心烦劳。(张衡《四愁诗》)

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。……河汉清且浅,相去复几许,盈盈一水间,脉脉不得语。(《古诗十九首》)

长相思,在长安,络纬秋啼金井栏。……美人如花隔云端。上有青冥之高天,下有渌水之波澜。天长地远魂飞苦,梦魂不到关山难。长相思,摧心肝。(李白《长相思》)

我已成疯狂的海洋,她却是冷静的月光!她明明在我的心中,却高高挂在天上,我不息地伸手抓拿,却只生出些悲哀的空响。(郭沫若《瓶》三十一)

上举诸例内容到手法与《蒹葭》是一脉相通的。张衡、李白诗则有政治隐喻。

《蒹葭》各章前二句乃赋景起兴,用秋江冷寂景象烘托失恋者寂寞的情绪,在抒情气氛的创造上有不可忽略的作用。“白露为霜”——“白露未晞”——“白露未已”,在时间上有递进,这是《诗经》中复迭运用的一种很典型的形式(在反复中深化意境)。

蒹葭

诗经·秦风

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长; 溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻; 溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右; 溯游从之,宛在水中沚。

这是一首流传千古,脍炙人口的情诗。

深秋的早晨,大河笼罩着濛濛水气,岸边那茂盛的芦苇上,结着一层薄薄的白霜,宛如亭立的少女,披着一件轻绡的白纱裙。微风吹动,摇曳多姿。就在这意境绝美之处,诗的主人公正吟唱着一首爱情之歌,寻觅那心中的恋人。

“蒹葭苍苍,白露为霜。”此为起兴,描写了深秋河岸的独特景色,为全诗创造了情绪氛围。“所谓伊人,在水一方,”那心中的恋人啊,就在河水的那一方!“溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”逆着流水去寻她,道路险阻又漫长;顺着流水去寻她,她好象亭立在河水的中央。一种企恋而不得的怅惘之情顿生。

这首诗共有三章。第二、三章除个别字词有变动外,意同一章。此诗一意而化为三叠,就使得诗的音律婉转回旋,余音袅袅,恰好地表现了主人公那萦系于胸的缠绵情思,有一唱三叹之效。

这首情诗最打动人心之处在主人公寻求爱情的执着。路途的险远阻挡不了他,一次次的失败也没能使他退却。虽然读来不免为他的求而不得惋惜,不免在心底里与之同唱寻找的悲歌,然而他的求而不得却一求到底的执着追求的精神,却使这支悲歌具有了超乎情诗本身的意义。“伊人”在诗中是指意中人,同时,她更可以作为一种人类美好理想的象征,这种理想可遇而不可求,可望而不可及。这就造成了理想与现实在人类内心深处的冲突。而诗的主人公对爱情的执着追求,也正可以代表人类世世代代对真理、对科学、对完善的人格、对纯美这些理想境界的追求,虽然人类永远无法达到理想境界的终极彼岸,但人类在不断接近着这一境界,在不断的追求过程中经受着苦难与欢乐,使灵魂不断升华。

《蒹葭》这首情诗,唱出了人类永恒的追求主题。

蒹葭

蒹葭苍苍,

白露为霜。

所谓伊人,

在水一方。

溯洄从之,

道阻且长。

溯游从之,

宛在水中央。

蒹葭萋萋,

白露未晞。

所谓伊人,

在水之湄。

溯洄从之,

道阻且跻。

溯游从之,

宛在水中坻。

蒹葭采采,

白露未已。

所谓伊人,

在水之涘。

溯洄从之,

道阻且右。

溯游从之,

宛在水中沚。

天还未亮,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,一片苍黑。深秋的白露,已经凝结成寒霜了。我所思念的那个人啊,就在河水的那一方。逆流而上去寻找,道路艰险又漫长。顺流而下去寻找,仿佛就在水中央。

天已微明,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,一片凄青。未干的白露,还在苇叶之上。我所思念的那个人啊,就在河边水草相交的地方。逆流而上去寻找,道路艰险难上去。顺流而下去寻找,仿佛就在水中的小岛上。

天已大亮,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,泛出白光。深秋的白露,所剩无几了。我所思念的那个人啊,就在河水的水边上。逆流而上去寻找,道路艰险又曲折。顺流而下去寻找,仿佛就在水中的沙滩上。

《毛序》说:“《蒹葭》,刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”当然纯为附会,于诗中根本找不出根据来。至清时虽有魏源用所谓襄公不知求贤尚德来曲为《诗序》解说,但终属勉强。朱熹则干脆说:“然不知其何所指也。”(《诗集传》)虽未提出有关本诗的题旨,但总算涉及到了其朦胧迷离的特色。至清代姚际恒认为“此自是贤人隐居水滨,而人慕而思见之诗。”( 《诗经通论》) 方玉润则认为是“惜招隐难致也。”(《诗经原始》)实际上二人的中心皆在求贤说上。今人则多认为是爱情诗或怀人诗。

那么,这首诗中所热烈追求的人到底是谁呢?诗中只是提到所谓“伊人”,伊人者,就是“那个人”,至于那个人是贤者呢,还是朋友呢?抑或是青年男子呢,还是年轻的姑娘呢? 哪一种都可以说得通,但哪一种都未必叫得准。反正在中国古代诗歌史上,《诗经》开创了比兴,从比兴的观点来看,追求美人、恋人、朋友、贤人,其间本有相通之处。因此,我们不妨还是称这首诗中所追求的就是那个“伊人”吧!诗中就是诗人抒写对自己朝思暮想的“伊人”热烈而执著的追求和竭力寻找却可望而不可即的迷惘与痛苦的心情。

诗的开头从“蒹葭苍苍,白露为霜”写起,是赋,而赋中又有兴。在一个深秋的季节里,在天将亮但未亮的时候,天濛濛,水茫茫,秋风嫋嫋,芦苇苍苍,白露已凝结成寒霜了。于是诗一开始就给全篇笼罩上了清冷、凄凉、缥缈、迷茫的气氛。诗人正是在这一典型环境中出现的。他也许早就来到这大河边上、芦苇丛中,他俳徊着,凝望着,焦灼着。他正在寻找他所日夜思念和衷心仰慕的人,在寻找那个人所在的地方。“在水一方”,他肯定那个人的存在,也肯定那个地方存在;他决心去寻找那个人,也自信能找到那个人。他多么希望立即就见到那个人啦!但是通向那个人所在之处的道路何在呢?他不知所措了,他迷茫了:逆水去寻找吧,道路崎岖又远又长,他能来得及吗?顺水去寻找吧,那河水茫茫,又怎么能过得去呢?他仿佛看到那个人就在水中央,他似幻似真,如梦如痴,神魂缥缈了。姚际恒说:“重加‘溯洄’、‘溯游’两番模拟,所以写其深企愿见之状,于是于 ‘在’ 字上加一宛字,遂觉点睛欲飞。入神之笔。”(《诗经通论》)确实,这里把他那种可望而不可即的惆怅、迷惘的精神状态确切地传达出来了。诗中有景有情,景中有情、情中有景,感情真挚,意境深远,而又表达得委婉尽致。

本诗采用了 《诗经》常用的章法,重章迭唱。方玉润在此诗眉评中说:“三章只一意,特换韵耳。其实首章已成绝唱。” (《诗经原始》)说首章已成绝唱是对的,但说三章只一意,则恐未必完全正确。本诗三章,在反复咏唱过程中,稍加变化的词语,实际上也表现了诗人感情的逐步加深,如天未亮时的蒹葭是苍苍,显出苍黑之色,有不甚分明的样子; 天刚亮后,凄凄,是清晨水露之下的萋青之色;太阳出来以后,露水已干之时,在阳光照耀之下,采采然泛出白色。用词的变化,表示时间的推移。同时,“白露为霜”、“未晞”、“未已”也表示着时间的变化和延长。这些时间的变化和推移,正说明诗人从天未亮来到河边,在苦苦地寻觅中,已经过黎明,又到太阳高照了。时间的积累和延长,正体现着感情的发展和加深。同样,从“在水一方”,到水草相交之处,再到水草交接之处的靠水一边,是地点越来越明确; 从“水中央”,到水中小岛上,再到小岛的沙滩上,也是地点越来越具体;而这种种变化,也正是诗人感情的深化。因此,我们说,随着一唱三叹,诗意在一层一层加深,感染力也一步一步加强。

蒹葭

蒹葭淒淒,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻; 溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右; 溯游从之,宛在水中沚。

本篇当写于春秋时期,公元前621年以前。写诗人急切寻求情人,但情人可望而不可即,从而抒发了诗人怀念情人的深切感情。

本篇是用赋体写物叙事以抒情。全诗共分三章,每章都从写蒹葭、白露入手,以引出在另一方的意中人。“蒹葭苍苍,白露为霜。”此言河边一片芦苇很茂盛,秋天清晨的白露已凝结成霜。首章的“苍苍”,在二、三章则换为 “淒淒”、“采采”。“淒” 为 “萋” 之假借字。“萋萋”,义同 “苍苍”。“采采”,盛多貌。首章的 “为霜”,二、三章则换为“未晞”、“未已”。晞,晒干。未已,未止,即未全晒干。三章的前二句,既显示出事件发生的时间是深秋的清晨,又从空间烘托出河边芦苇沾满霜露的萧瑟气氛。寓情于景,情景融会,借景抒发出诗人凄楚之情,从而使读者顿生凄凉之感。从首章的“白露为霜”到二、三章的“白露未晞”、“白露未已”表明: 清晨的时间在推移:“白露为霜”当是天刚破晓的情景;“白露未晞”、“白露未已”当是天已亮的景象。这表明:诗人清晨站在河边芦苇旁企望意中人为时已久,仍不愿离开;从而又表明诗人对意中人情思之深挚。这正是从写景的细微处见真情。在描写出上述境界之后,便引出“所谓伊人,在水一方。”“伊人”,彼人,那个人,他或她(诗人未交代意中人是男或是女,但这不影响情思的抒发)。一方,指水的另一边,此言,所思慕的那个人,就在河水的那一边。首章 “一方”,二、三章则换为“之湄”、“之涘”。“湄”、“涘”二字,字义基本相同。“湄” (古音mi迷),岸边。“涘”,水边。为了与“淒”、“晞”、“已”等字叶韵才换成“湄”、“涘”。各章的三、四句均引出所思慕的意中人及其所在之处; 并为各章后四句抒情主人公寻求意中人欢聚的艰难设下铺垫。从诗的结构看,各章的三、四句是联贯上下的关键句。各章后四句则是以叙写道路的艰难险阻来抒情。“溯洄从之,道阻且长。”溯洄,逆流而上。从,跟从,追寻。此言,如果逆水而上去找他,道路险阻难行又遥远。首章的“道阻且长”,二、三章则换为“道阻且跻”、“道阻且右”。跻,上升、攀登。右,迂曲。虽然就其险阻难行这一意义而言,与 “且长”是相同的。但就程度而言却有异,而是着眼于进一步具体叙写追寻路途的险阻难行;进一步表现诗人为了与意中人欢聚,不顾任何险阻艰难继续跋涉追寻;从而进一步表现了诗人思慕意中人的深挚情思。“且跻”、“且右”也正符合逆流上行的实际情况。逆流上行找不到意中人,便顺流下行去追寻她。“溯游从之,宛在水中央。”溯游,顺流而下(《尔雅·释水》)。此言,如果顺流下行去找她,她好像隔在水中央。这就逼真地表现出诗人追寻意中人,而意中人可望不可即的情景。其惆怅自见。二、三章则换“中央”为“中坻”、“中沚”。坻,水中高地,小渚。沚,小洲,即水中小块陆地。“中坻”“中沚”义同,就其位置而言,与“中央”相同。但更具体地叙写出意中人就在水中陆地上的景象。然而对意中人却仍然是可望而不可即。这就更深入一层把诗人企求和失望的情绪推向高潮。欢聚受阻,其惆怅忧郁不言而喻。“宛在水中央”、“宛在水中坻”、“宛在水中沚”,都是诗人在水边芦苇旁远望意中人的疑似之状,因为是真情实感的描写,所以颇耐人寻味,动人心弦。

本篇淋漓尽致地表达了诗人对意中人的爱慕之情。正如清人陈启源所说: “夫说之必求之。然惟可见不可求,则慕说益至。”( 《毛诗稽古篇》)重章反复吟咏,以加强抒情,增强感染力。诗共三章,每章从内容到形式都基本相同,第二章、第三章只换了几个字。文字虽异,但字义基本相同。这是为了换韵,便于重复吟咏。这正是民歌反复咏唱的特点。但在重章复沓中,所写景物有所变化,感情也有所发展,显得富有变化而不板滞。三章的景物描写也具体形象,色彩鲜明而优美。本篇既善于叙事,又长于写景。每章首两句以清晨秋景发端,寓情于景,以下六句写伊人所在,可望而不可即,感情真切,委婉动人,在艺术上达到情景交融的地步。

《蒹葭》是诗经中烩炙人口的抒情名篇。

《蒹葭》

《诗经》

【注释】蒹葭:泛指芦苇。苍苍:深青色。伊人:那个人。溯洄:逆流而上。 溯游:顺流而下。萋萋:茂盛的样子。晞(xī):干。湄(méi):岸边,水 与草交接之处。跻(jī):升,高起,指道路越走越高。坻(chí):水中小 洲。采采:众多的样子。未已:露水尚未被阳光蒸发完。涘(sì):水边。 右:迂回曲折。沚(zhǐ):水中的小块陆地。

【大意】河边芦苇青苍苍,晶莹露珠结成霜。我所思念心上人,正在河水那 一方。逆流而上追寻她,道路险阻又漫长。顺流而下追寻她,仿佛她 在那水中央。

河边芦苇密又繁,晶莹露珠还未干。我所思念心上人,正在水边 大草滩。逆流而上追寻她,道路险阻高难攀。顺流而下追寻她,仿佛 她在那河洲间。

河边芦苇繁又密,晶莹露珠结不已。我所思念心上人,正在水边 那一头。逆流而上追寻她,道路险阻又弯曲。顺流而下追寻她,仿佛 她在那小洲地。

李支舜 编著.中学生古诗古文阅读辞典.上海:上海辞书出版社.2013.第6页.

蒹葭

蒹葭苍苍②,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞③。

所谓伊人,在水之湄④。

溯洄从之,道阻且跻⑤。

溯游从之,宛在水中坻⑥。

蒹葭采采⑦,白露未已。

所谓伊人,在水之濛。

溯洄从之,道阻且右⑧。

溯游从之,宛在水中沚⑨。

【释】

①这是寻访意中人而无所遇的诗。每章前两句写景,点明季节;后六句写寻求“伊人”而无所得。

②蒹(jian 尖):没抽穗的芦苇。葭(jia家)。初生的芦苇。苍苍:鲜明茂盛的样子。

③凄凄:苍青色。晞(xi希):把水晒干之意。

④湄(mei 眉):水边高崖。

⑤跻(ji激):上升,攀登。这里指地势渐高,需要攀登。

⑥坻(chi持):水中高地,小渚。

⑦采:众多的意思,犹言形形色色。未已:未止,也是未干的意思。

⑧右:《毛传》释为左右的右,《郑笺》解作迂回,马瑞辰说:“周人尚左,故以右为迂回。”

⑨沚(zhi止):水中小洲,含义与前面的“坻”字相同。

【译】

浩荡的芦苇莽莽苍苍,

晶莹的露珠化为白霜。

我所心爱的人,在河水的那一方。

若要逆流而上去寻她,

道儿险阻路漫长;

若要顺流而下去找她,

飘然宛在水中央。

摇曳起伏的芦苇,青而未黄,

芦苇上的露珠还闪着银光。

我所心爱的人,在水边那高高的崖上。

若要逆流而上去寻她,

十里山川千尺岗;

若要顺流而下去找她,

飘然宛在水中央。

变幻不定的芦苇,苍苍莽莽,

岸边的露水尚未干爽。

我所心爱的人,在河水遥远的彼方。

若要逆流而上去寻她,

迂回曲折路漫长;

若要顺流而下去找她,

飘然宛在水中央。

【评】

这是一首表现追求意中人而又未达到目的的诗,共三章。每章的意思大致相同,前两句都是点明时令、场景,后几句诉说自己的追求与苦恼。因此,我们仅以第一段为例,看看此诗的特色。

从首句可以看出,此时正值秋季,是“蒹葭未败,而露始为霜,秋水时至,百川灌河之时也”(朱熹语)。它勾勒出写意式的画面,这一画面是由芦苇的苍青色和霜的银白色渲染而成的,当然,还可以想像有雪白的荻花在秋风中摇曳,从而为全诗那种扑朔迷离的境界提供了想像的线索。“所谓伊人,在水一方”,所追求思念的那个人,在水的另一边。有人认为,这是比喻,说所思之人离他很远。以后接下来的几句,也全采用了同样的修辞手法。诗人的比喻如此之妙,以至我们简直分不清是比喻还是实景了。我们仿佛看到,在一个秋天的早晨,那个被爱情苦苦缠绕的人,踏着未干的秋霜,拨开岸边的芦苇,去追求他的梦幻和理想。“在水一方”四字,是全篇的中心。此四字,不仅以极朴素的词句传神地描绘出意中人那远远的身影,同时还进一步扩展了画面,我们仿佛跟随诗人拨开了芦苇的一角,浩淼的水面就呈现在眼前了。这样,接下来的描述就有了根基。

“溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”关于“溯洄”和“溯游”,一种解释为沿着曲折的水边和直流的水边;另一种解释说是逆流而上和顺流而下。两种解释取哪种都不会影响到对诗意的感受和把握。这两句说,如果沿着曲折的水边去寻找意中人的踪影,道路既难走又漫长;如果沿着直流的水边去寻找,意中人却又仿佛被包围在水中。此两句是“在水一方”的引申和扩展,从而完成了这首乐曲的第一章。它表现了一种扑朔迷离,神情恍惚的境界,是水波、云雾、白霜、秋色的境界,人的形象很淡很淡,在可见与可不见之间,在尘世与仙境之间,正像是“云耶山耶远莫知”的一幅山水画。诗中的主人公似乎是在梦境中,无论他怎样努力,都不能接近意中人。“伊人”在水的那一边,他走啊走,而“伊人”却“宛在水中央”!这个“宛”字,说明了所追求的人并非真在水中央,而是主人公幻觉,它增强了恍惚感,也暗示了追求的难以实现,这仅仅是主人公的理想而已。

第二、三段是第一段的反复,只是某些词改换一下。唱起来回旋复沓而又有所变化,是《诗经》中常见的手法。其中“凄凄”与“采采”都是草木繁茂的样子,可见还未到百木凋零的深秋。“晞”是“干”之意,“已”是“止”之意。“湄”“涘”,指水边高地。“跻”是说路越来越险峻,甚至需要攀援而上了,而第三段中的“右”则言路越来越曲折难行。“坻”和“沚”意义上相同,都指水中高地、小洲。它反复描述了诗中主人公循着那人依稀的身影,历尽艰辛,上下相求而仍不可及的境界。

如果把“在水一方”及后面的诗句看做比喻的话,那么,它所描绘出的情景交融的境界,就完美地表现了人们经过艰辛的追求而仍难以企及的惆怅失落的心境;如果把它理解为对实事的描述的话,那么作者以洗炼的笔法达到的令人一唱三叹的艺术效果,就使后人难望其项背了。

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。①所谓伊人,在水一方。②

溯洄从之,道阻且长。③溯游从之,宛在水中央。④

蒹葭凄凄,白露未晞。⑤所谓伊人,在水之湄。⑥

溯洄从之,道阻且跻。⑦溯游从之,宛在水中坻。⑧

蒹葭采采,白露未已。⑨所谓伊人,在水之涘。⑩

溯洄从之,道阻且右。(11)溯游从之,宛在水中沚。(12)

【注释】 ①蒹(jian兼):没抽穗的芦苇。葭(jia加)。初生的芦苇。苍苍:鲜明茂盛的样子。②伊人:这个人。一方:那一边,指江水的对面。③溯洄:逆流而上。阻:艰难险阻。④溯游:顺流而下。⑤凄凄:苍青色。晞(xi希):把水晒干之意。⑥湄(mei):水边高崖。⑦跻(ji基):上升,攀登。这里指地势渐高,需要攀登。⑧坻(chi迟):水中高地,小渚。⑨采采:众多的意思,犹言形形色色。未已:未止,也是未干的意思。⑩涘 (si四):水边,崖岸。(11)右:《毛传》释为左右的右,《郑笺》解作迂回,马瑞辰说:“周人尚左,故以右为迂回。”(12)沚(zhi只):水中小洲,含义与前面的“坻”字相同。

【译文】 浩荡的芦苇莽莽苍苍,晶莹的露珠化为了白霜。我所心爱的人,在河水的那一方。若要逆流而上去寻她,道儿险阻路漫长。若要顺流而下去找她,飘然宛在水中央。摇曳起伏的芦苇,青而未黄,芦苇上的露珠还闪着银光。我所心爱的人,在水边那高高的崖上。若要逆流而上去寻她,十里山川千尺岗。若要顺流而下去找她,飘然宛在水中央。变幻不定的芦苇,苍苍莽莽,岸边的露水尚未干爽。我所心爱的人,在河水遥远的彼方。若要逆流而上去寻她,迂回曲折路漫长。若要顺流而下去找她,飘然宛在水中央。

(王 洪译)

【集评】 《毛诗序》:“《蒹葭》,刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”(《十三经注疏·毛诗正义》)。

宋·朱熹:“言秋水方盛之时,所谓彼人者,乃在水一方,上下求之而皆不可得。然不知其何所指也。”(《诗集传》卷六)

明·谢榛:“三百篇已有声律,若‘蒹葭苍苍,白露为霜’。”(《四溟诗话》卷二)

清·姚际恒: “此自是贤人隐居水滨,而人慕而思见之诗。……于‘在’字上加一‘宛’字,遂觉点睛欲飞,入神之笔。上曰‘在水’,下曰‘宛在水’,愚之以为贤人隐居水滨,亦以此知之也。”(《诗经通论》,中华书局,1958年版)

清·方玉润:“此诗在《秦风》中,气味绝不相类。以好战乐斗之邦,忽遇高超远举之作,可谓鹤立鸡群,翛然自异者矣。……三章只一意,特换韵耳。其实首章已成绝唱。古人作诗多一意化为三叠,所谓一唱三叹,佳者多有余音,此则兴尽首章,不可不知也。”(《诗经原始》,中华书局,1986年版)

今·余冠英:“这篇似是情诗。男或女词。”(《诗经选》,人民文学出版社,1979年版)

今·陈子展:“诗境颇似象征主义,而含有神秘意味。此诗盖采自歌谣,不得谓民间无此诗人也。”(《诗经直解》,复旦大学出版社,1983年版)

【总案】 方玉润的见地颇为精到,这首诗的首章的确已成千古绝唱,接下来的两章只不过是它的余音,无非是在“兴尽首章”。所谓“伊人”究竟是男是女,这并没有多大关系,诗中只是为人们留下了真正的诗意(即一种朦胧的美感)和真切的爱意(实在是一种火热的爱恋)。诗人描绘景物时,色彩是那样明丽,节律是那样婉曲,情怀是那样怅惘,通过对特定情境和时空条件下客观景物的描写,达到了情景互融互衬、情思与客体浑然不可分的艺术境界。它既自然质朴又技法巧妙无迹,以其真切感人的力度获得了某种意义上永久的艺术魅力。

(姜静楠)

蒹葭

杜甫

摧折不自守,秋风吹若何?

暂时花带雪,几处叶沉波。

体弱春苗早,丛长夜露多。

江湖后摇落,亦恐岁蹉跎。

蒹葭系芦苇别称。杜甫在这首诗中也同样体现了他那种无时不有、无处不在的忧世忧物的博大情怀,首句“摧折不自守,秋风吹若何?”感慨芦苇在秋风吹动之下,摧折而难以自守。这里不自守之字,毫无指责之意,反倒有同情之心。当秋风吹动之时,芦苇可怎么办呢? 又如何是好呢? 接着一句“暂时花带雪,几处叶沉波”写芦花开放,其白如雪,但风吹则飘落四散,所以其花时也短促,而随时随处都会看到芦叶沉于水波之中,这不是叶败花落的景象吗?暂时有惋惜其短的意味,沉波则明显流露对其命运的忧伤之情。接着诗人笔锋一转,描绘芦苇其生时的艰辛之处。“体弱春苗早,丛长夜露多。”当其春天萌发时,体弱而春尚寒,当其长成时,夜间又有寒露侵袭,它是多么的难啊。吟咏芦苇诗不少,很少有从冒春寒而发这点立意。苏轼笔下也不过写曰“芦笋初似竹,稍开叶如蒲。方春节抱甲,渐老根生须。”几乎是纯然的静物写生,不曾流露此许情感。而杜甫,相形之下,真可谓多愁善感。见到了芦花白、芦叶落便感叹不已,又联想到芦苇,写在初萌时的情景,真是老杜特色非他人可比。总之,诗人对芦苇体弱易折,常受风雪与夜露侵袭、伤害的处境深表同情,而对其在江湖诸芳落后才摇落,毕竟能走过艰难一生全程,又表示由衷的钦佩,说芦苇所以迟迟不肯摇落,毕竟在江湖上属后摇落,也是担心虚度光阴。此生多艰而又如此顽强地支持着,命运不佳而又如此执着地追求有所为,担心光阴虚度,这不正是苦难中百姓的写照吗?不正是诗人自己的写照吗? 没有杜甫那种历尽磨难的遭遇是很难有如此博大的忧世忧物胸怀的。这是一首不可多得的咏物佳作。

蒹葭jiān jiā

芦苇。许浑《咸阳城东楼》:“一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。”

蒹葭

[原文]

蒹葭苍苍,

白露为霜。

所谓伊人,

在水一方。

溯洄从之,

道阻且长。

溯游从之,

宛在水中央。

(苍、霜、方、长、央,阳部。)

蒹葭萋萋,

白露未晞。

所谓伊人,

在水之湄。

溯洄从之,

道阻且跻。

溯游从之,

宛在水中坻。

(萋、湄、跻、坻,脂部。)

蒹葭采采,

白露未已。

所谓伊人,

在水之涘。

溯洄从之,

道阻且右。

溯游从之,

宛在水中沚。(韩沚作洔。)

(采、已、涘、沚,之部。)

[译文]

天还未亮,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,一片苍黑。深秋的白露,已经凝结成寒霜了。我所思念的那个人啊,就在河水的那一方。逆流而上去寻找,道路艰险又漫长。顺流而下去寻找,仿佛就在水中央。

天已微明,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,一片凄青。未干的白露,还在苇叶之上。我所思念的那个人啊,就在河边水草相交的地方。逆流而上去寻找,道路艰险难上去。顺流而下去寻找,仿佛就在水中的小岛上。

天已大亮,秋风凄凉,大河岸边,望不到边的芦苇,泛出白光。深秋的白露,所剩无几了。我所思念的那个人啊,就在河水的水边上。逆流而上去寻找,道路艰险又曲折。顺流而下去寻找,仿佛就在水中的沙滩上。

[评介]

《毛序》说:“《蒹葭》,刺襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”当然纯为附会,于诗中根本找不出根据来。至清时虽有魏源用所谓襄公不知求贤尚德来曲为《诗序》解说,但终属勉强。朱熹则干脆说:“然不知其何所指也。”(《诗集传》)虽未提出有关本诗的题旨,但总算涉及到了其朦胧迷离的特色。至清代姚际恒认为“此自是贤人隐居水滨,而人慕而思见之诗。”( 《诗经通论》) 方玉润则认为是“惜招隐难致也。”(《诗经原始》)实际上二人的中心皆在求贤说上。今人则多认为是爱情诗或怀人诗。

那么,这首诗中所热烈追求的人到底是谁呢?诗中只是提到所谓“伊人”,伊人者,就是“那个人”,至于那个人是贤者呢,还是朋友呢?抑或是青年男子呢,还是年轻的姑娘呢? 哪一种都可以说得通,但哪一种都未必叫得准。反正在中国古代诗歌史上,《诗经》开创了比兴,从比兴的观点来看,追求美人、恋人、朋友、贤人,其间本有相通之处。因此,我们不妨还是称这首诗中所追求的就是那个“伊人”吧!诗中就是诗人抒写对自己朝思暮想的“伊人”热烈而执著的追求和竭力寻找却可望而不可即的迷惘与痛苦的心情。

诗的开头从“蒹葭苍苍,白露为霜”写起,是赋,而赋中又有兴。在一个深秋的季节里,在天将亮但未亮的时候,天濛濛,水茫茫,秋风嫋嫋,芦苇苍苍,白露已凝结成寒霜了。于是诗一开始就给全篇笼罩上了清冷、凄凉、缥缈、迷茫的气氛。诗人正是在这一典型环境中出现的。他也许早就来到这大河边上、芦苇丛中,他俳徊着,凝望着,焦灼着。他正在寻找他所日夜思念和衷心仰慕的人,在寻找那个人所在的地方。“在水一方”,他肯定那个人的存在,也肯定那个地方存在;他决心去寻找那个人,也自信能找到那个人。他多么希望立即就见到那个人啦!但是通向那个人所在之处的道路何在呢?他不知所措了,他迷茫了:逆水去寻找吧,道路崎岖又远又长,他能来得及吗?顺水去寻找吧,那河水茫茫,又怎么能过得去呢?他仿佛看到那个人就在水中央,他似幻似真,如梦如痴,神魂缥缈了。姚际恒说:“重加‘溯洄’、‘溯游’两番模拟,所以写其深企愿见之状,于是于 ‘在’ 字上加一宛字,遂觉点睛欲飞。入神之笔。”(《诗经通论》)确实,这里把他那种可望而不可即的惆怅、迷惘的精神状态确切地传达出来了。诗中有景有情,景中有情、情中有景,感情真挚,意境深远,而又表达得委婉尽致。

本诗采用了 《诗经》常用的章法,重章迭唱。方玉润在此诗眉评中说:“三章只一意,特换韵耳。其实首章已成绝唱。” (《诗经原始》)说首章已成绝唱是对的,但说三章只一意,则恐未必完全正确。本诗三章,在反复咏唱过程中,稍加变化的词语,实际上也表现了诗人感情的逐步加深,如天未亮时的蒹葭是苍苍,显出苍黑之色,有不甚分明的样子; 天刚亮后,凄凄,是清晨水露之下的萋青之色;太阳出来以后,露水已干之时,在阳光照耀之下,采采然泛出白色。用词的变化,表示时间的推移。同时,“白露为霜”、“未晞”、“未已”也表示着时间的变化和延长。这些时间的变化和推移,正说明诗人从天未亮来到河边,在苦苦地寻觅中,已经过黎明,又到太阳高照了。时间的积累和延长,正体现着感情的发展和加深。同样,从“在水一方”,到水草相交之处,再到水草交接之处的靠水一边,是地点越来越明确; 从“水中央”,到水中小岛上,再到小岛的沙滩上,也是地点越来越具体;而这种种变化,也正是诗人感情的深化。因此,我们说,随着一唱三叹,诗意在一层一层加深,感染力也一步一步加强。

蒹葭jiānjiā

芦苇。《秦风·蒹葭》一章: “蒹葭苍苍,白露为霜。”苍苍,盛貌。毛《传》: “蒹,薕也。葭,芦也。”《尔雅·释草》郭璞注:“蒹似萑而细,高数尺,芦苇也。”陆玑《草木疏》:“蒹,水草也。坚实,牛食之令牛肥强。青、徐州人谓之薕。”《本草纲目》李时珍[释名]:“芦苇,葭。按毛苌诗疏云:苇之初生曰葭,未秀曰芦,长成曰苇。苇者,伟大也。芦者,色卢黑也。葭者,嘉美也。”[集解]: “芦有数种: 其长丈许中空皮薄色白者,葭也,芦也,苇也。短小于苇而中空皮厚色青苍者,菼也,𦯠也,荻也,萑也。其最短小而中实者蒹也,薕也。皆以初生、已成得名。”

蒹葭jiānjiā

━━ 泛指芦苇。《诗经·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。”另见579页“蒹葭”条。

蒹葭jiānjiā

━━ 泛指思念异地的友人。语出《诗经·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”清·胡惠生《题亚子分湖归隐图》诗:“无限蒹葭意,殷勤对此图。”另见180页“蒹葭”条。

蒹葭jiān jiā

水边像芦苇的一种草:连天蓑草,岂独~;匝地悲声,无非蟋蟀。(七八·1959)

蒹葭jian jia

蒹,没长穗的芦苇。葭,初生的芦苇。一般泛指芦苇。《诗·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”司马相如《子虚赋》:“其埤湿则生藏莨蒹葭,东雕胡。”——地势低洼潮湿的地方,则生长着狗尾巴草、荻草、芦苇,还有东草和菰米。

思情

思念父母的感情:陟屺之望 陟屺之瞻 陟屺之恋 陟屺之戚 陟屺之叹

对已故父母或祖先的悲伤思念之情:霜露之悲

对亡母的思念之情:杯棬之慕

客居异地、思念亲人的孤寂之情:巴山夜雨 夜雨巴山

男女之间的思念之情:红豆相思 相思红豆

恋人的思念之情:蒹葭(蒹葭之思)

盼望亲人归来的思念之情:倚闾之思

相思之情:心犀

男女相思情深如负孽债:相思债

妇女思所爱之情:闺情

对远方好友的思念之情:春树暮云

离别思念之情:折麻

朋友阔别后的相思之情:云树之思

男女间的离别相思之情:雨恨云愁 云愁雨恨 云愁雨怨

久别思念之情:阔情

久别以来蕴积的思念之情:阔积

离别后的思念之情很深:离情万缕

悲伤的思念之情:哀思(寄托~) 怆思

刻骨铭心的思念之情:刻骨相思入骨相思

极为深沉的思念之情:伫结之情

到死都还存在的思念之情:终天之思

思念的心情迫切:一日三月

思念盼望的心情迫切:日思夜盼

彼此相隔遥远,日夜倍增思念之情:月明千里

(思念之情:思情)

思友

忆戴

表示对朋友的思念:落月屋梁 落月空梁屋梁落月 屋梁月落 月落屋梁

想念异地友人:蒹葭

思念故国友人:椒举班荆

(想念友人:思友)

地位低微

卑下

地位微贱:贱末

地位、能力等在一般标准之下:低下

卑贱低下:低三下四 下四低三

出身或地位低下:寒 低微 苓通 卑贱

贫寒低微:寒小

地位低下而渺小:孱微 蒹葭 田茅 草茅 草菅 草芥

地位低下:卑微 春草

身份、地位低下:提牌执戟

地位卑微:厮猥

低贱卑微:仄

愚昧卑微:愚庳 愚下

地位低贱:厮下

关系疏远,地位低下:疏贱

地位低下,不足以与人平起平坐:膝行肘步

- 麻黄栀子汤是什么意思

- 麻黄根是什么意思

- 麻黄根是什么意思

- 麻黄根是什么意思

- 麻黄根是什么意思

- 麻黄根是什么意思

- 麻黄根(图361)是什么意思

- 麻黄根散是什么意思

- 麻黄根散是什么意思

- 麻黄根散是什么意思

- 麻黄根散是什么意思

- 麻黄根散是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根汤是什么意思

- 麻黄根粉是什么意思

- 麻黄桂心汤是什么意思

- 麻黄桂枝升麻汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄桂枝汤是什么意思

- 麻黄止汗通肉解风痹汤是什么意思

- 麻黄止烦下气汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思

- 麻黄汤是什么意思