菌根mycorrhiza

植物根与真菌组成的共生体。具有这种共生特异性的真菌称为菌根菌。

种类和特征 已知能在根部形成菌根的植物有2000多种,能在植物根部组成共生体的真菌种类也很多。根据菌根的形态可区分为外生菌根和内生菌根。

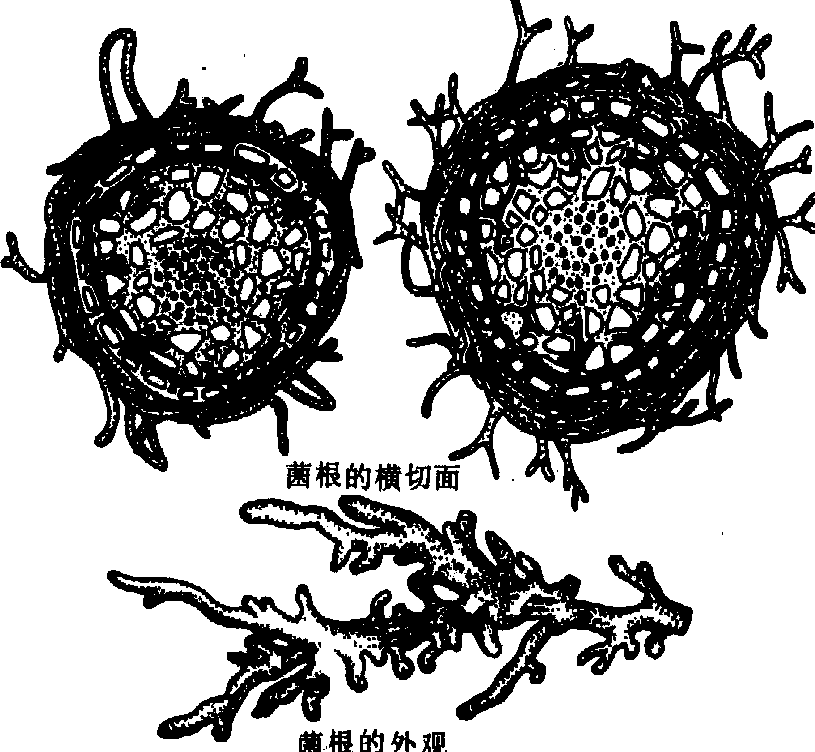

外生菌根 在植物根表面缠绕大量的真菌菌丝,形成密实的菌丝鞘,其中部分菌丝伸入根组织的外层细胞间隙中,构成胞间的菌丝网络,称为哈式网,成为菌丝与宿主物质交换的场所(图1)。外生菌根改变了植物根的形态,使根的分枝增多,侧根缩短。外生菌根的真菌主要是Basidio mycetes,宿主主要是树木,如松科、柏科、杨柳科等。

内生菌根 包括泡囊—从枝菌根(VA菌根)、兰科菌根和杜鹃花科菌根。其中主要的是VA菌根。菌根的菌丝着生于根组织皮层细胞间隙或细胞中,但不进入内皮层和中柱。一些菌丝伸出根外与土壤接触,但不在根表面形成菌丝鞘。因此,受VA菌感染的根系形态没有改变。这种菌在根皮层细胞内的菌丝末端,可以反复二叉分枝形成类似吸器的丛枝,某些菌丝可以膨大形成直径为50微米的泡囊(图2)。VA菌根的真菌主要为Endogonaceac科。宿主植物很广泛,除十字花科和藜科外,大多数农作物都能感染菌根菌。而且它们与宿主植物之间无专一性。

生长条件 VA菌对温度很敏感,在10~20℃以上,扩展迅速,对养分的吸收能力明显增高,而在16℃以下则急剧减小,8℃时几乎停止扩展。

菌根的形成还受土壤肥力水平的影响,尤其是与土壤有效磷的含量和磷肥中水溶性磷含量有关。水平越高,菌根感染率越低。

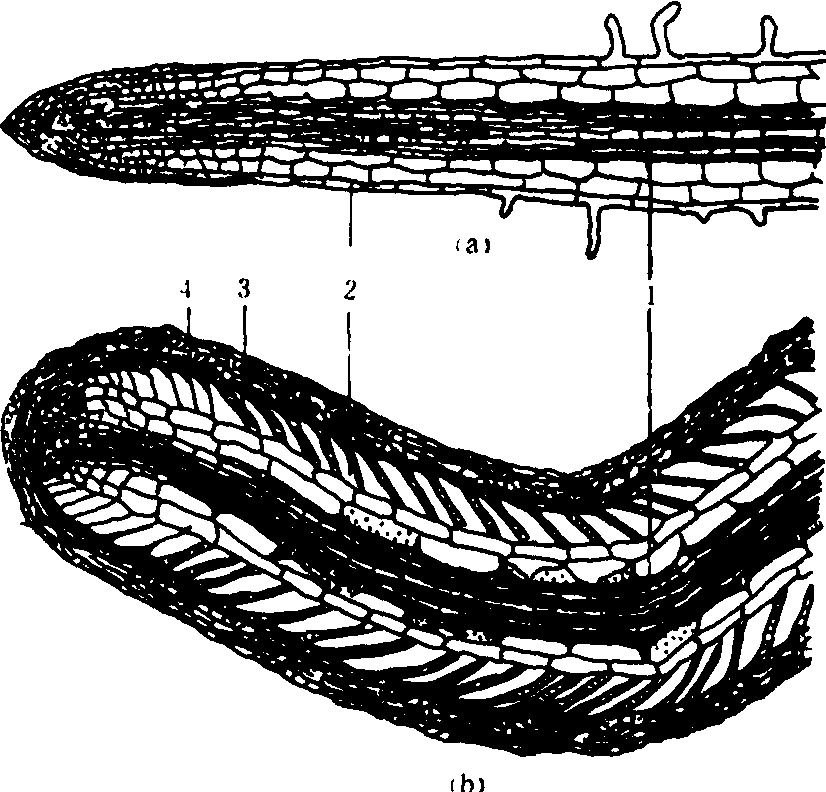

图1 未感染根与外生菌根剖面

(a)未感染的根 (b)外生菌根

1.中柱;2.表皮层;3.哈氏网;4.菌丝鞘

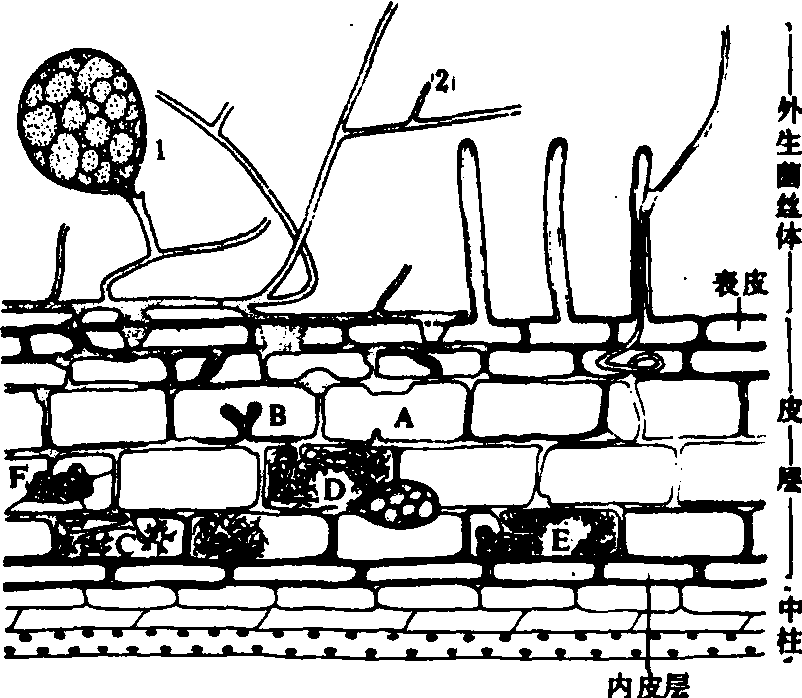

图2 VA菌根着生于植物根组织中的示意图

1.外生菌丝体形成的厚壁孢子;2.丛枝菌丝体

A-D和E-F:分别代表VA菌在根细胞内不同的发育阶段

不同植物种类感染菌根的敏感性差异很大,粗根类植物如木兰、鳄梨、月桂、南洋杉等对菌根反应敏感,木薯、柑橘、咖啡树几乎完全依赖于菌根吸收磷素。而细根类植物如禾谷类根系,对菌根依赖性小。试验证明,胡萝卜等对菌根的依赖性很高。豆科植物和韭、洋葱等根毛少的植物对菌根的依赖性也很高。马铃薯和番茄等对菌根的依赖性较低,燕麦和小麦可完全不依赖菌根而正常生长。

菌根菌不能进行纯培养剂繁育,它必须与宿主在一起才能生长。新接种的菌种必须克服土壤原有菌根菌的竞争。因此土壤中原来缺乏菌根菌或原有菌根效率低的条件下菌根菌和根系易形成菌根。

菌根在养分吸收上的作用 接种菌根菌可以增加宿主植物对矿质养分吸收的效应,曾为许多试验所证明。多数情况下菌根对宿主生长的促进作用主要是宿主植物的磷素营养得到改善;其次是对一些在土壤中迁移率很小的微量元素如锌、铜等的吸收也有明显的作用。

菌根促进磷吸收的机理,主要在于菌丝扩大了根的吸收面积。根表以外,VA菌菌丝可达80厘米/厘米根长。因此菌丝体可穿过根际的磷亏缺区吸收磷养分,从而使土壤磷的定位有效性的距离增大。将根际与根际外土壤用筛网隔开的试验表明,菌丝体可伸展到根际外土壤吸收的磷量,在一定范围内,随土壤中磷水平的提高而增加。菌丝贡献的百分率也随之增加。当每千克土施磷量由0增加到50毫克时菌丝对磷的贡献百分率由31.5%上升到87.1%。此外,菌丝体的周围也存在pH值降低和磷的亏缺区以促进磷的生物有效性增加。

菌根还促进锌、铜等金属元素的吸收。当菌丝体伸展到根际外土壤中时,同样显著地提高地上部铜和锌的吸收量,其中菌丝的贡献可达到40%~60%(见表)。

三叶草地上部P、Cu和Zn摄取量中

茵丝贡献的百分率(%)

| 处理* | P | Cu | Zn |

| 0 20 50 | 36.3 82.1 91.4 | 39.0 49.0 58.0 | 65.5 52.5 54.6 |

* 根际外土壤施磷肥量(mg/kg)

菌根菌侵染的与未侵染的植物比较,菌丝能够直接吸收根际以外的钾,并运输给宿主,提高植物的吸钾总量。但是,菌根对钾营养的直接作用尚不清楚。有人认为是通过增加磷吸收,提高植株生长量而增加钾需求量的间接作用所致。因此菌根对土壤中移动性较小的养分影响较大,而钾相对的移动性较大,作用也就不明显。

菌根mycorrhiza

某些真菌侵染植物根部形成的共生体。菌根真菌菌丝由根部向土中伸展的长度远大于根毛的长度,因此扩大了根对土壤养分吸收的范围,而真菌则直接从植物获得碳水化合物,两者互利互惠共同生活。

类型和分布 1847年赖塞克(S.Reissek)发现并描述了被子植物,如兰科植物根细胞内有菌丝,1881年卡米恩斯基(F.kamienski)发表文章描述水晶兰根外有真菌的菌丝层,直到1885年弗兰克(A. B.Frank)发现了山毛榉和松树根外有真菌菌丝之后,才首先把这种现象定名为“菌根”。继而他又进一步把在宿主根外具有明显真菌组织-菌丝鞘(成套)者叫外生菌根,没有外生的菌丝组织而是菌丝穿入宿主根的皮层细胞内者叫内生菌根。后来人们又在多种针叶树种和多年生乔、灌木根部发现兼有外生和内生菌根特征的内外生菌根。

外生菌根 主要分布在北半球北温带、热带丛林地区海拔高处及南半球河流沿岸的一些树种上,多数由担子菌亚门(Basidiomycotina)和子囊菌亚门(Ascomycotina)的真菌侵染而形成菌根。根系几乎全部受到侵染,侧根末端受到重度感染并在根表形成坚韧的菌丝组织——菌丝鞘。菌丝鞘和侵入根表皮和皮层细胞内的菌丝,以及由菌丝形成的哈氏纲(Hartignet)与伸入土中的菌丝相连。能形成外生菌根的真菌种类很多,据米勒(O.K.Miller,1982)统计,已知有34个科约90个种的真菌能形成外生菌根,包括担子菌亚门中的许多科; 某些具地下子实体的子囊菌亚门中块菌目(Tuberales)、散囊菌目(Eurotiales)、柔膜菌 目 (Helotiales) 中 的 真 菌; 半 知 菌 亚 门(Devteromycotina)中的空团囊菌(Cenococcum)等。已报导能形成外生菌根的植物有40多个科。外生菌根的外形、颜色等,因菌根真菌和植物的不同组合而有所不同。

内外生菌根 已报导的有浆果鹃类菌根和水晶兰菌根。前者多半是由针叶树种上常见的外生菌根真菌在杜鹃花科中的浆果鹃属和熊果属等灌木上形成的菌根。水晶兰菌根系水晶兰和鹿蹄草属等草本植物受某些林木外生菌根真菌侵染而形成。它们和外生菌根共同之处在于都在根表面有明显的菌丝鞘,菌丝具分隔,在根的皮层细胞间充满由菌丝构成的哈氏纲。所不同的是它们的菌丝又可穿入根细胞内。浆果鹃类菌根的菌丝穿入根表皮或皮层细胞内形成菌丝圈。而水晶兰菌根则在根细胞内菌丝的顶端形成分枝状吸器。

内生菌根 真菌侵染根部后,在根表面不形成菌丝鞘,只有松散的菌丝通过入侵点穿入根皮层细胞间及细胞内。根据真菌的结构不同又分为泡囊丛枝状菌根(简称VA菌根,见泡囊丛枝状菌根)、兰科菌根和杜鹃菌根。VA菌根由接合菌亚门(Zygomycotina)中的球囊霉目(Glomales)真菌侵染而形成。它们的分布和宿主范围远比外生菌根广泛,也是内生菌根中最为常见的类型。从只具原始维管束的低等植物到高等植物,无论是被子植物或裸子植物;蕨类植物、苔藓植物或藤本植物等大多数显花植物都形成VA菌根。根内菌丝在皮层细胞内及细胞间扩展。进入细胞内的菌丝经过双叉分枝形成丛状枝,在细胞间或细胞内菌丝末端膨大而形成泡囊。兰科菌根是内生菌根中的一个特殊类型。兰科植物的种子很小,种子内贮存的养分甚至不能满足其萌芽阶段的需求,因此它们对菌根的依赖性特别高,从发芽到生长都必须从其他活有机体或土中残留的有机物中获得碳源,从这一点讲,它又具有腐生真菌的特点。兰科菌根真菌多属半知菌和担子菌亚门。菌丝侵入根皮层细胞内形成菌丝圈。它们在其他树木上又能形成外生菌根。杜鹃菌根主要形成于杜鹃科的小乔木或灌木上,它们大多生长在酸性草炭土中。菌丝侵入根皮层细胞形成菌丝圈。由于杜鹃科植物可同时受几种菌根真菌侵染,因此也有人把杜鹃类菌根和浆果鹃类菌根归在一类。

功能及其应用 土壤中移动缓慢的元素扩散速度常小于根的吸收速度,而导致这些营养元素在根际的亏缺,影响植物的正常发育。菌根的根外菌丝可长达数厘米,远远超过根毛的长度,可伸向根毛所达不到的土体中去,从而缩短了营养物质通过土壤扩散至根部的距离,扩大了根系对养分的吸收范围。作用最为显著的是对磷的吸收,菌根的根外菌丝从土中吸收磷后,在各种菌丝结构中以多磷酸盐形式贮存起来,充当宿主植物的磷源库。外生菌根的哈氏纲、VA菌根的丛状枝和泡囊、杜鹃菌根的胞内菌丝团和其他内外生和内生菌根在宿主细胞内的菌丝圈、吸器等菌丝结构,扩大了真菌与宿主细胞的接触面,通过这些结构把由外生菌丝吸收的养分与宿主进行物质交换,将贮存的多磷酸盐输送给植物。除磷外,菌根对锌、铜、铁、钾、钙、镁、硫及氮等也在不同程度上有加强吸收的功能。此外,菌根还能促进植物体内水分运输,从而增强植物的抗旱性能;能把吸收的重金属结合在真菌与寄主细胞间果胶质界面的羧基中,增强植物对重金属毒害的抗性;能缓解农药对植物的毒害;能对植物病原微生物入侵和扩展起机械屏障和抑制作用而减轻病害的发生和发展;某些菌根真菌还能产生生物激素类物质刺激植物生长等。各类真菌以其不同方面的作用利于植物生长发育。除此之外,有些外生菌根真菌的子实体又是美味食用菌。

菌根真菌在通过容器育菌,苗圃育苗等苗期或种子预接种方法培育菌根化苗,已被广泛采用并取得一定成效。

菌根mycorrhiza

真菌与植物根系的共生体。杨梅、柑橘、荔枝、龙眼、杧果、番木瓜、栗、榛、苹果、梨、李、核桃、甜樱桃、酸樱桃、葡萄、柿、长山核桃、草莓、榅桲以及小浆果类等果树都有菌根。在解剖学上, 菌根因着生方式分为内生菌根、外生菌根和内外菌根三类。

图 1 几种果树的菌根

1. 森林苹果的菌根(外生); 2. 森林梨的菌根(外生);3. 榛的菌根(外生); 4. 红色速熟李的菌根(外生)

外生菌根在栗、核桃、李、苹果上普遍存在, 菌丝可深入根的组织, 但一般分布在细胞间隙, 并在根表面交织成套状体, 取代根毛作用, 增大根表吸收面积; 具外生菌根的植物根多短而肥大; 菌根菌可以孢子、菌核和根状菌索形式存在, 菌索接近土壤形成含有孢子的孢子果(图1), 孢子可通过风、水流及动物传播, 多数可在无寄主条件下利用培养基培养。内生菌根,在甜樱桃、核桃以及许多常绿果树上存在(图2),内生菌根无菌丝束, 菌丝穿过根表皮或根毛进入皮层细胞内部, 进入根内的菌丝常形成一些特殊结构, 呈泡囊状或分枝灌木状; 杨梅的菌根则成瘤状突起; 结构解体后其中有用的矿物质营养释放给寄主。内外菌根, 兼有外生和内生特点的类型。

菌根有放线菌和其他真菌,已发现30多种,增施有机质有利于菌根繁殖, 微酸性土壤也有利于菌根发展。菌根菌带给果树的益处有:❶加速细胞内难以溶解的贮藏物质分解, 成为利于根、叶吸收的单糖;

❷形成维生素B1等及生长调节物质, 促进细胞分裂和根的旺盛生长;

❸提高对锌、锰、钙等微量元素的吸收;

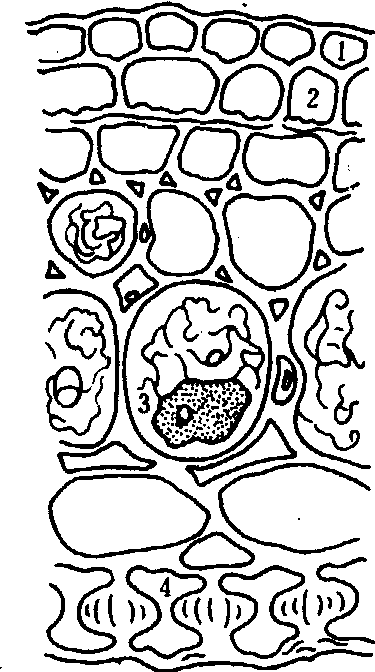

❹菌根可以减少植物的水分运输阻力, 一般有菌根的植

图2 野生甜樱桃的内生菌根1.2.根被毛、无根毛;3. 充满菌丝的细胞; 4.细胞呈亞字形株比无菌根的植株对水运输阻力减少40%。有些菌根对低水势有相当强的耐性,即使在土壤接近凋萎系数时, 也能吸收水分及无机元素, 故使植物抗旱、耐瘠;

图2 野生甜樱桃的内生菌根1.2.根被毛、无根毛;3. 充满菌丝的细胞; 4.细胞呈亞字形株比无菌根的植株对水运输阻力减少40%。有些菌根对低水势有相当强的耐性,即使在土壤接近凋萎系数时, 也能吸收水分及无机元素, 故使植物抗旱、耐瘠;❺菌根区能影响微生物区系, 减少病原菌的存在, 共生的皮层细胞可产生化学抑制剂,能抑制病害侵染,还可分泌抗生素, 增强植株抗性。果树则供给共生的真菌以碳水化合物等物质,助长其发育和子实体的形成。

菌根mycorrhiza

植物根系与真菌形成的共生体。这样的真菌称为菌根菌。在共生结合中,植物根系供给菌根菌所需的营养物质,提供栖息场所,菌根菌的菌丝可较根系更为广泛有效地吸收土壤中的水分和矿质元素供给植物。根据菌根的形态结构,可分外生菌根和内生菌根两个类型。

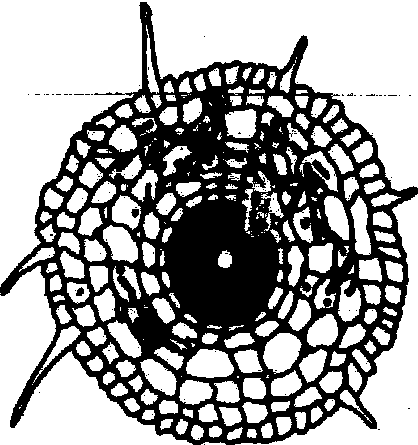

外生菌根 真菌菌丝在植物根系表面生长并交织成鞘套状结构包在根外,其厚度在20~100μm之间,大多数为30~40μm,使根成臃肿状态。鞘套的外层菌丝穿织较松,其先端向外延伸,使表面成毡毛状。内层菌丝紧贴根表,一部分穿入根的皮层,但不进入皮层细胞内,而是充塞皮层外部细胞的间隙。外生菌根没有根毛,由包围在根外的菌丝体代替根毛的作用(图1)。

图 1 外生菌根

对外生菌根的横、纵切面进行显微观察,可以看到菌丝在外皮层细胞间蔓延交织而成的网状结构——哈蒂氏网。它加大了真菌菌丝和寄主之间的接触面,有利于二者之间的物质交换。

外生菌根菌的寄主包括显花和隐花植物,并以森林树木为主,其中尤以桦木科、山毛榉科、松科、豆科、蔷薇科的树木为最普遍的寄主。形成外生菌根的真菌大多属担子菌纲的牛肝菌科(Boletaceae)、丝膜菌科(Cortinariaceae)、口蘑科(Tricholomataceae)、鹅膏科(Amanitaceae)和红菇科(Russulaceae)。在这些科中形成外生菌根种数较多的属有:红菇属(Rus-sula)、乳菇属(Lactarius)、口蘑属(Tricholoma )、乳牛肝菌属(Suillus)、牛肝菌属(Boletus)和鹅膏属(Amanita)。其中有少数种已被分离成纯培养。

外生菌根菌能利用简单的糖类作为碳源,不能利用纤维素和木质素; 大多数种喜欢利用铵态氮,对硝态氮一般利用较差或不利用;除吸收可溶性磷酸盐外,还能水解植酸盐; 维生素类物质也是外生菌根菌不可缺少的营养。

外生菌根分布很广,自寒带到热带的树木根系上都能形成菌根,温带地区菌根的形成更为普遍,褐土和灰化土内生长最旺盛,在很多森林内,几乎每株树木上都有菌根,热带丛林多在高海拔地区才能找到。菌根菌在贫瘠的土壤中生长较旺盛,而在富含磷和氮的肥沃土壤内,生长反而受到抑制。在强日照下生长的林木,其菌根发育较好,因有大量的光合产物被输送到了根系,促进了菌根菌的生长。用示踪元素标记的CO2进行光合作用试验,证明植物所吸进的CO2确实被转移到菌丝内。根系除供给菌根菌所需要的碳素外,还可以提供某些维生素。

土壤条件和菌根的形成密切相关,一般说来,下述条件有利于菌根的形成和发展。❶土壤有较丰富的有机质,为菌根菌的发展提供基质。森林土壤的枯枝落叶层中,它们的发育旺盛就是一个很好的证明。

❷较好的土壤通气状况,积水和还原条件能阻碍菌根菌的发展,故砂质土壤比粘土或泥炭沼泽土更有利于菌根的形成。

❸土壤有效养分的供应有所限制,一般以中等偏下的肥力状况最为合适。

在自然环境中,外生菌根虽然分布很广,但人工接种菌根菌的树苗比未接种的生长得要好,外生菌根在林业生产中有经济价值。

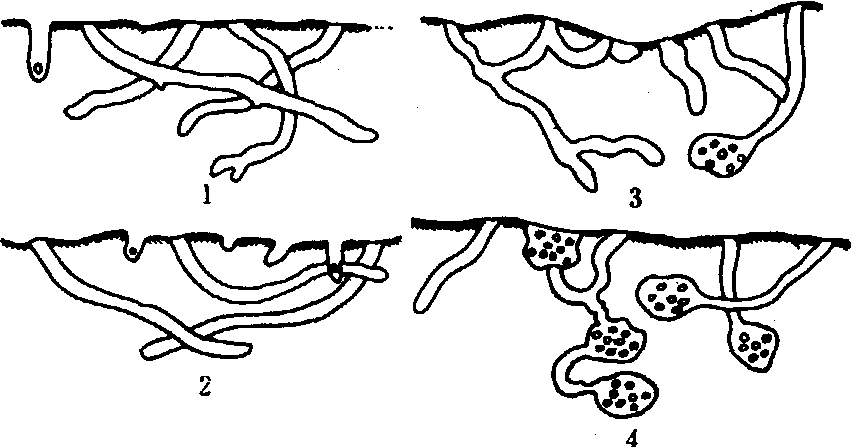

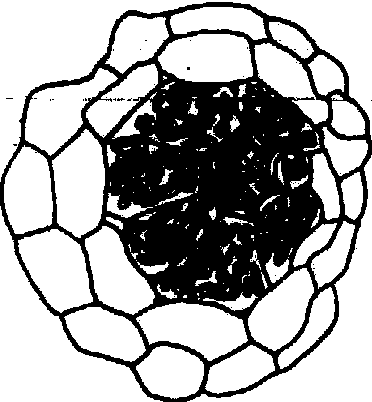

内生菌根 真菌菌丝侵入根组织,在皮层及其细胞内发育,但不进入中柱部分。在皮层中的菌丝体蔓延穿织于细胞间隙,同时也进入细胞内。菌丝进入细胞后往往变形,使先端膨大呈泡囊状,或分叉成丛枝状,因此又称泡囊一丛枝菌根,简称VA菌根(图2)。

在分类上,内生菌根真菌属接合菌的毛霉目(Mu-corales)内囊霉科(Endogonaceae),有7个属,能形成VA菌根的是无柄内囊霉属(Acaulospora)、巨孢内囊霉属 (Gigaspora)、球孢内囊霉属(Glomus)、内养内囊霉属(Entrophospora)和硬内囊霉属 (Scle-rocystis)。其中球孢内囊霉属是最大的一属,现有66种,分布也最广泛,是最重要的内生菌根真菌。

图 2 内生菌根

内生菌根真菌的菌丝接触到根以后,在根表面形成略微膨大的附着孢,由附着孢生出侵染钉,进入根内。菌丝在初生皮层外层细胞的扩散有限,它们的生长和分化主要发生在初生皮层的中层和内层细胞间或细胞内,并且在皮层的内层细胞中形成泡囊和丛枝。在产生丛枝的细胞内,丛枝几乎占领整个细胞,但其存活时间较短,形成后仅1~3周,丛枝的细胞壁便向内萎缩分解,这时部分细胞质可回缩到菌丝系统的其他部分,另一部分细胞质则分解。分解后的残留物主要是脂类物质,它们仍然被寄主细胞的原生质膜包围留在寄主细胞中。

大多数内生菌根能产生泡囊。泡囊是由侵入细胞内或细胞间的菌丝末端膨大而成,一般呈圆形或椭圆形。泡囊内含有很多油状内含物,它们起着贮藏养分的作用。泡囊的形成迟于丛枝,但它们不像丛枝那样短命,而且具有繁殖功能。通常在植物成熟的季节泡囊的数量最多。随菌根真菌种类的不同,泡囊的形状、大小、壁结构、内含物和数量均有差异。

内生菌根在自然界的分布极广。据迈耶(Meyer)1973年估计,大多数显花植物都有内生菌根,它们的发生远比外生菌根更为广泛。重要的栽培植物如小麦、玉米、棉花、烟草、大豆、菜豆、洋葱、马铃薯、番茄、甘蔗、苹果、柑桔、葡萄、草莓、咖啡、可可、橡胶树等都能形成内生菌根。两类重要植物,禾本科和豆科能形成内生菌根的种类最多,最普遍。不能形成或很少形成内生菌根的植物多属十字花科、藜科、莎草科、石竹科和蓼科。

兰科、杜鹃花科、水晶兰科的植物也能形成内生菌根,但它们的共生菌为担子菌或子囊菌,在根内不形成泡囊,还有其他一些特征亦不同于常见的内生菌根,故被视为不同的菌根类型。兰科植物的种子若没有菌根真菌共生就不能萌芽。杜鹃的幼苗需有菌根共生才能存活。

内生菌根与农业生产的关系密切,但由于尚不能将内生菌根真菌分离成纯培养,致使这一有用真菌的应用受到很大限制。

作用 菌根能促进植物生长的主要原因在于加强了对土壤中的养分,特别是对磷素的吸收。菌根的吸磷效果在于延伸到土壤中的菌丝扩大了根的吸收面,因为磷在土壤中的扩散系数很低,通过根的吸收活动,根区内很快形成一个缺磷圈,菌根的菌丝则能延伸到这个缺磷圈以外,形成一个吸收网,从而扩大了根的吸收面。另有试验证明,菌根菌表面有磷酸酯酶存在,表明菌根真菌除吸收无机磷外,还能水解部分有机磷化物,增加菌根周围有效磷量,供根吸收。

菌根mycorrhiza

植物根系与真菌形成的共生体。可分为外生菌根和内生菌根两大类;❶外生菌根。真菌在幼根表面生长,菌丝体紧密结成鞘套状结构,包围在根外,使根呈臃肿状态,鞘套的外层菌丝穿织较松,其先端向外延伸,使表面呈毡毛状或绒毛状,代替根毛的作用,内层的菌丝有一部分穿入根的皮层,皮层细胞增大,菌丝充满皮层外部的细胞间隙,如栎属、栗属等植物的菌根。形成外生菌根的真菌以伞菌和多孔菌最普遍,其典型代表如牛肝菌属(Boletus),鹅膏属(Amanita),乳菇属(Lac-tarius)等。

❷内生菌根。又称泡囊一丛枝状菌根,简称VA菌根。如果真菌菌丝侵入根组织,在皮层及其细胞内发育,但不进入中柱部分,在皮层中的菌丝体蔓延穿织于细胞间隙,穿进细胞内的菌丝变形,使先端膨大呈泡囊状,或分叉成丛枝状。形成内生菌根的真菌是藻状菌的内囊霉科中的4个属即无柄孢属(A-caulospora)、巨孢霉属(Gigaspora)、球囊霉属(Glomus)和实果内囊霉属(Sclerocystis)。内生菌根在植物中分布很广,很多粮食作物如小麦、玉米、大豆.蔬菜作物如豌豆、洋葱、芹菜、莴苣、胡萝卜和马铃薯以及经济作物如棉花、麻类都具有这类菌根。它们可促进作物对磷素养料的吸收,满足作物对磷素养料的需求,促进作物的增产。

菌根

真菌与植物根系形成的共生复合体。目前已知有2000多种植物能形成菌根,主要有草本植物和木本植物。能形成菌根的真菌主要有藻菌、子囊菌、担子菌和半知菌亚门。菌根分内生菌根和外生菌根2种。外生菌根的真菌菌丝分布于根部的细胞间隙并交织成套状结构包在根外,其厚度为20~100 μm范围,一般为30~40μm。内生菌根的真菌属接合菌的毛霉目内囊霉科,有7个属。

菌根

真菌和高等植物的根系结合形成的特殊的共生体。能够形成菌根的真菌称菌根菌。各种不同类型的菌根菌可以与各种植物营共生生活,对植物营养有密切关系。根据形态结构的不同,分为外生菌根和内生菌根两类。前者的菌丝大多缠绕在植物根的表面而形成菌套,有致密的菌丝网,多见于木本植物;后者在植物根表面只产生少量的菌丝,不形成菌套,大部分菌丝在根的内部组织中发育,多见于草本植物。

菌根

见“生物”中的“菌根”。

菌根

某些土壤真菌与植物根的共生结合体。分外生菌根(菌丝未插入皮层细胞内)和内生菌根。可扩大根系的吸收面积。真菌的分泌物还能促进根系的生长。

菌根

mycorrhiza

- 青少年性心理与性犯罪是什么意思

- 青少年性格的特点是什么意思

- 青少年情感内容的发展是什么意思

- 青少年情感控制能力的发展是什么意思

- 青少年情感深刻性的发展是什么意思

- 青少年情感的培养是什么意思

- 青少年情感的特点是什么意思

- 青少年情绪发展是什么意思

- 青少年想象力的培养是什么意思

- 青少年想象发展的特点是什么意思

- 青少年意志的发展是什么意思

- 青少年意志的培养是什么意思

- 青少年意志的特点是什么意思

- 青少年感知觉的特点是什么意思

- 青少年感觉的发展是什么意思

- 青少年成长心理学是什么意思

- 青少年抑郁症是什么意思

- 青少年探讨是什么意思

- 青少年教育是什么意思

- 青少年教育是什么意思

- 青少年数学运算能力的发展是什么意思

- 青少年无线电装配检修技术速成是什么意思

- 青少年日记是什么意思

- 青少年日记月刊是什么意思

- 青少年时期的周恩来同志是什么意思

- 青少年时期的周恩来同志是什么意思

- 青少年智力发展是什么意思

- 青少年智力因素的性别差异是什么意思

- 青少年智力心理与健康是什么意思

- 青少年期是什么意思

- 青少年期心理卫生是什么意思

- 青少年校外活动调查研究会成立是什么意思

- 青少年法学是什么意思

- 青少年法律保护是什么意思

- 青少年法规特征是什么意思

- 青少年法规类型是什么意思

- 青少年注意分配能力的发展是什么意思

- 青少年注意力的培养是什么意思

- 青少年注意的发展是什么意思

- 青少年注意的特点是什么意思

- 青少年注意稳定性的发展是什么意思

- 青少年注意转移能力的发展是什么意思

- 青少年注意选择性的发展是什么意思

- 青少年注意集中性的发展是什么意思

- 青少年潜能的开发是什么意思

- 青少年焦虑家庭是什么意思

- 青少年物理知识百科辞典是什么意思

- 青少年犯罪是什么意思

- 青少年犯罪是什么意思

- 青少年犯罪是什么意思

- 青少年犯罪是什么意思

- 青少年犯罪是什么意思

- 青少年犯罪发生率是什么意思

- 青少年犯罪团伙是什么意思

- 青少年犯罪学是什么意思

- 青少年犯罪形式是什么意思

- 青少年犯罪心理学是什么意思

- 青少年犯罪心理的形成及其预防是什么意思

- 青少年犯罪条例(加拿大)是什么意思

- 青少年犯罪特征是什么意思