茶马互市tea-horse interchange trade

唐、宋、明、清等朝代以茶叶等物资向周边少数民族交换马匹的一种经济活动。是中国封建社会后期各民族间经济联系的重要方式。

中唐以后,传统的陇右官办牧场多沦于吐蕃之手,部分牧地又为吏民寺观所占佃。原来主要分布于黄土高原半农半牧区的官办养马业和民办大畜牧业均走向衰落,中原王朝国防所需马匹和部分民用马匹不得不主要依靠向边境少数民族市买。唐代饮茶风气蔓延全国,茶叶逐渐成为少数民族(尤其是畜牧民族)的生活必需品,因而也就成为中原向少数民族地区用以交换马匹的重要物资。茶马互市是在这样的背景下产生的。它肇始于晚唐。安史之乱后,回纥人每年以大批马匹换取中原的绢帛,称“绢价马”。德宗贞元末年,“时回纥入朝,始驱马市茶”。不过,当时尚无专官司其事,亦未形成制度。宋代马政浸衰,国防用马更非依靠边境诸蕃不可,买茶博马渐成制度。初,买茶博马分属买茶司和买马监牧司,熙宁七年(1074)政府派员入蜀经划买茶运往秦州(今甘肃天水)等地易马,是为提举茶事兼买马之始。元丰四年(1081)并买茶买马为一司,史称熙河路茶马司或秦州茶马司。四川茶马司与秦州茶马司情况大体相同。南宋时,以关陕沦陷,秦州司合并于四川司,称都大提举茶马司。

宋代向边境民族买马主要有两种方式: 一是在边境发预售费和刍粟,由少数民族运往京师,称“卷马”;二是在边境置场收购,由政府派人送到所需地点,称“纲马”。北宋市马的主要来源是吐蕃及其附近地区,即“西北蕃马”,如宋初入贡诏马的有吐蕃、回纥、藏牙、白马、鼻家、保家、名市族等诸蕃。以后秦州等地成为主要市马场所,“秦马”由此得名。北宋政府还在蜀边和营州等地向少数民族买马。南宋时,秦州等旧茶马司所在地大多沦陷,该地茶马不得不假道川陕东运,且南宋秦、川马无论数量和质量都不及前期,于是云南马遂成为主要市马对象。政府在邕州(今广西南宁)设提举买马司,收购主要来自云南的“蛮马”,由于交易在广西进行,又称为“广马”。

明代茶马贸易更为发展,制度更为完备。马的来源主要是靠“以茶易于蕃,以货易于边”。“以茶易于蕃”是指政府与甘、青、川、藏等少数民族(藏族、撒拉族等)进行茶马贸易。明初相继在川陕地区设置秦州(后改为西宁)、洮州、河州、雅州、碉门等茶马司,以川茶、汉中茶运至各茶司收贮,以候各地少数民族驱马前来换易。为防各地官员扰害,洪武二十六年(1393)颁行“金铜信符”制。由政府制作一套金牌发给这些少数民族作为凭验,三年派官合符一次,按定额规定的上、中、下标准以茶易马。持牌的少数民族称为“纳马”或“中马”之族,其土地(草场)称“茶马田地”,不纳赋税,实际上是以马代赋,即所谓“差发马”。

茶马互市teahorse transaction

中国唐宋和明清时在边疆地区实行的一种以茶易马的贸易制度。中国内地有茶缺马, 边疆一些少数民族多马无茶,故历史上的边茶贸易, 长期采用以茶易马形式。茶马互市, 起始于唐。《封氏闻见记》载:“往年回鹘入朝, 大驱名马, 市茶而归。”

宋代以后, 由于宋对辽金不时用兵, 为不断补充战马, 太宗太平兴国八年(983), 设买马司,禁以铜钱买马, 改用茶货易马; 并于今晋、陕、甘、川广辟马市, 换取吐蕃、回纥、党项等族的马匹。神宗熙宁七年(1074), 进一步在四川推行榷茶, 于川(成都)、秦(甘肃天水)分别设立茶司、马司,专掌以茶易马。绍兴初(1131~1149), 并川秦茶马四司为都大提举茶马司。自此, 茶马司便成为宋和明清专理茶马交易的一个固定机构。南宋时, 茶马互市, 只剩四川五场、甘肃三场。川场主要与西南少数民族交易, 所换马匹, 大都充作役用; 秦场全部与西北少数民族互市, 主要用作战马, 也是当时以茶易马的重点。

元朝不缺马, 边茶主要换取银两和土货。明洪武初年,恢复茶马互市, 设置秦(后改西宁)、洮(甘肃临潭)、河(甘肃临夏)三茶马司,专门负责与西北少数民族的交易。最初双方规定, 三年交换一次, 并以金牌作信符。金牌“上号”藏内府, “下号”发给参加交易的各少数民族,交易时双方按金牌所定的茶马数额验收。起初共设牌四十多面: 洮州司6面, 纳马3 050匹;河州司21面,纳马7 705匹:西宁司16面,纳马3 050匹。易马所需茶叶,先期由四川按数分别转运至各茶马司。后来茶马司和茶马交易的数额有增减、变动, 但明初确定的互市制度, 基本没多大变化。

清代沿续明以前茶马交易的政策, 先在陕、甘两省设置御史(俗称茶马御史), 后复置茶马司, 专事茶马交易。顺治十八年(1661), 又于云南北胜州(今云南省永胜县),增设茶马市。清朝茶马互易, 可能主要是为羁縻, 所以在管理上不似明朝那样严格。以康熙时情况为例, 顺治时设立的一些茶马官职或机构, 不久就有被撤销的。再如明代严禁私商易马, 清代引制规定分给商人的部分, 可以“听商自卖”。结果, 私茶充斥,严重影响官茶易马, 以致一些茶马司无马可易,积茶浥烂; 至清代中期后, 有些茶马司已形同虚设。

中国历代茶马互市的数量和比率, 受各种因素影响, 波动和变化较大。比较而言, 以宋代易马的数字为最多, 比率以明清较为稳定。宋代各场每年入马的总数,通常为七、八千匹左右,南宋以后, 有所增加,如孝宗乾道初(1165), 岁易马九千余匹,至淳熙(1174~1189)以后,增加到12994匹。明洪武二十二年(1389),“定茶易马”, 上等马每匹120斤;中等马每匹70斤; 下等马每匹50斤。清顺治初年规定:“上马给茶12篦(10斤为1篦), 中马9篦,下马7篦。”

茶马互市

古代中原统治者与边疆少数民族间的一种贸易形式。蒙古族人民喜欢喝茶,特别喜欢喝奶茶,远在宋辽时期茶叶已到北方。宋朝为用茶叶换取北方游牧民族的家畜及畜产品在边关实行茶马互市。还专门建立了提举茶马司,管理这一事宜。但历代统治者一面实行茶马互市,一面又“以茶饵之”,谋求政治、经济利益。

茶马互市

唐宋以来我国西部与北部的游牧民族用马匹等牲畜及畜产品与内地换取茶叶、布帛等生活必需品的大规模集市性贸易活动。唐德宗贞元年间(785—805),回纥入朝,“始驱马市茶”。宋景德(1004—1007)中,立牧监,收市戎马,西北的原州、渭州、秦州、德顺军亦置场市,后恐少数民族得钱销铸兵器,改以茶帛等物易马。熙宁七年(1074),在成都置榷茶司,在陕西熙秦等地设买马司及博马场,掌管与熙河、秦凤等地藏族以茶市马事务。十年,又置群牧行司,以往来督市马者,茶马互市开始制度化。元丰四年(1081),置都大提举茶马司,统一管理茶马互市。南宋偏安,茶马停止,嘉泰三年又置四川茶马司,与西南各族互市。明朝茶马互市极盛,史称“东有马市,西有茶市”。洪武年间,明政府在今甘肃地区先后设置了秦州、洮州、河州三茶马司,洪武三十年(1397),改秦州茶马司为西宁茶马司,治所迁往西宁。永乐九年(1411),又在张掖置甘州茶马司。遣御史巡督茶马。并制定金牌信符制度,与茶马互市相辅相行,从而赋予茶马互市以“马赋差发”的新性质,使西北各少数民族的纳马市茶行为具有了支纳科差的意义。茶马互市,初不定期,嗣后改为定期,故有中秋开市,四月而止之制。然各地定期,多有不同。明代茶马互市,寓有以茶驭番的含义,故严禁私茶,立法苛重。但明中叶以后,由于私茶利大,私市日盛,官方的茶马互市制度开始出现松动废弛现象。清初茶马事项,多沿明旧制。但未能久行,康熙四十四年,茶马事务停止。雍正时曾谋恢复,未能实现。

042 茶马互市

我国古代西北部少数民族,用马匹等牲畜和畜产品与内地换取茶叶、布匹、铁器等的贸易活动。始于唐代,盛于宋、明、清,长达千余年。唐开元十九年(731),占据青藏高原的吐蕃政权,要求与唐划界互市,交马于赤岭(今青海湖东岸日月山),互市于甘松岭(今四川松潘县)。唐允许交马、互市均在赤岭。输往北方的主要是四川、汉中地区的茶叶,正式的茶马互市贸易由此开始。宋为边防的安全,加强了对茶马互市的控制,在成都、秦州置榷茶买马司,后又改设都大提举茶马司,全面负责茶马交易与市场监督。明政府制订茶法和马政,推行严格的茶叶征税法和马匹摊派法,交易双方必须在固定的官市上按照规定的茶马比价进行交易。实际上成为明王朝的一种“以马代赋”制度,用以控制、攫取战马。各少数民族不堪忍受,在沿边地区,纷纷进行自由贸易,称“私市”。清政府采取了不再征收牧民马匹和允许民间自由贸易的政策。于是延续了千年的茶马互市遂告终。茶马互市对繁荣农、牧业经济,促进民族团结曾起过重要作用。

茶马互市

古代中原地区以金帛或茶叶之类商品与西北少数民族的汉族换马交易的市场。始于唐代,盛于明代,到清乾隆时全部停止。天水的茶马互市最早起源于唐肃宗时期,是唐朝官方机构与少数民族贸易往来的主要方式。到了宋代,朝廷政府多次在古秦州设司,宋仁宗至和二年(1056年),宋朝在秦州的古渭(今陇西县)和永宁(今甘谷县磐安镇)两寨边设州置场买马。宋神宗熙宁三年(1070年),秦凤路官员王韶又在秦州古渭寨专门用官钱设市易司控管互市。宋哲宗元祐五年(1090年),朝廷派程之郡主管秦蜀茶马公事,以羡茶换战马,得良马益多。参与交易的商品除茶叶、马匹、丝绸之外,还有木材等。当时秦州成为与西夏贸易的主要商业重镇,是甘肃陇东南地区最大的茶马集散市场。秦州商业的兴旺,使货币交易量严重不足。宋神宗元丰四年(1081年),宋朝在秦州设铸钱监,铸造货币以应急需,用于扩大市场交易,这对古代秦州以及甘肃商业的发展起到了积极的促进作用。到了明朝,秦州茶马互市更加兴盛,明太祖洪武五年(1372年),在秦州、洮州、河州等地专设茶马司,贮备官茶以易马,西北各游牧部落纷纷以马来售。清朝乾隆年间,由于所需马匹完全可以税赋形式向少数民族地区征调,以茶易马的制度失去意义,遂明令废止,秦州茶马司随之取消。

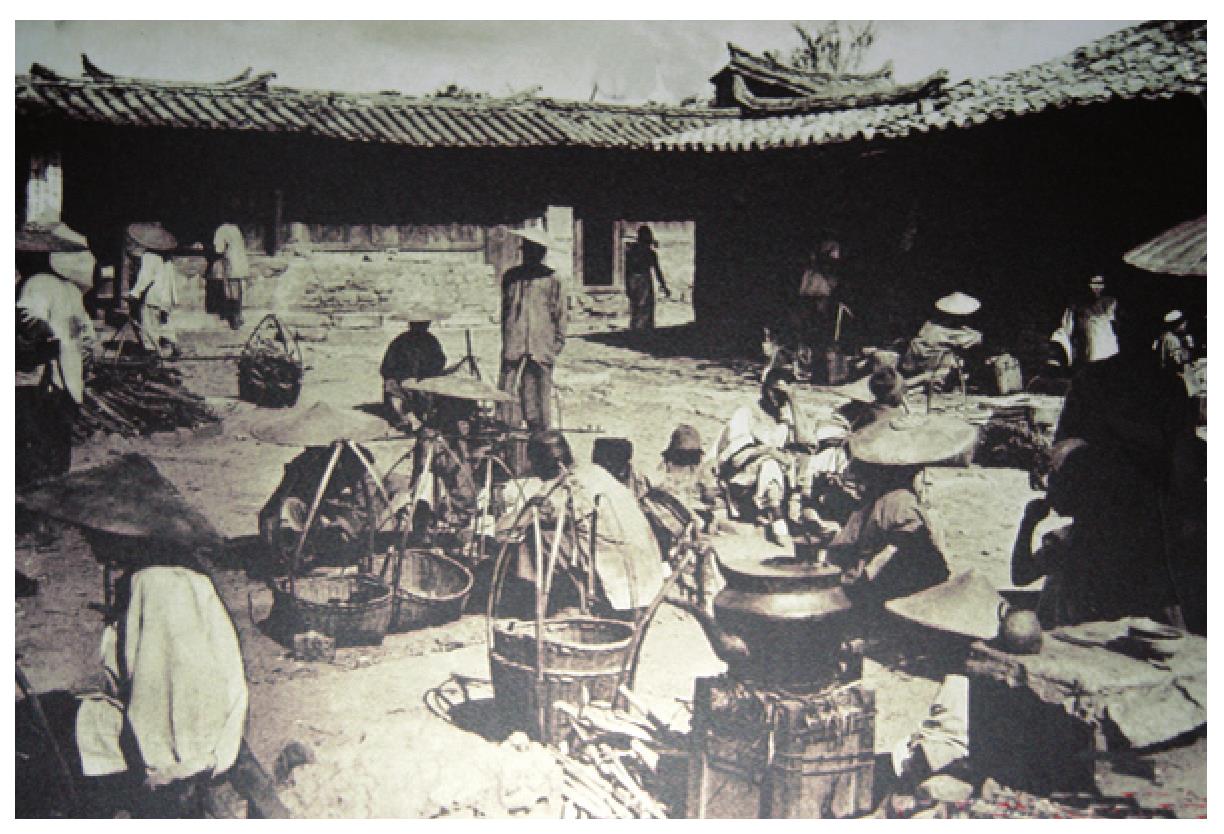

古代茶马互市榷场

茶马互市

唐、宋、明、清各朝与甘、青、藏等诸民族以茶易马的经济交流活动。始于唐德宗(779—805在位)年间唐王朝与回纥的贸易。初因马匹来源无保证,交换只是零星进行,无专门管理机构,也未形成一定制度。宋初,因与辽战争亟需大量马匹,遂于四川筹措茶叶,运往原州(今甘肃镇原县)、渭州(今甘肃平凉)、德顺(今宁夏隆德县)三郡易马。熙宁七年(1074)、从熙河路经略使王韶建言,命干当公事李杞前往四川成都府利州路买茶,于秦州(今甘肃天水)、凤州(今陕西凤县东北凤州镇)、熙州(今甘肃临洮)、河州(今甘肃临夏)置场博马。初,茶、马分属买茶司、买马监牧司。八年,命买马司兼提举司事,是为提举茶事兼买马之始。元丰四年(1081,一作六年)二司合为一司。后分合无常制。崇宁四年(1105),始将二司合并定为永制。四川原也有茶马司。其制与秦州茶马司相同。南宋时,因关陕沦陷,秦州司被迫并入四川司,于黎州(今四川汉源县)、文州(今甘肃文县)、叙州(今四川宜宾市东北)、长宁(今四川长宁县)、南平、珍州等地贸易。宋代茶马比价,约自元丰六年(1083)左右,上马1匹,值茶1驮。淳熙(1174—1189)以后,马价腾涨,上马易银帛,下马值茶10驮。岁易马或数千匹、或万余匹不等。盛时至2万余匹。明兴,沿袭宋代遗制,设茶马司于川陕,以川茶、汉中茶运至各茶马司,以供换易。岁易马数百匹至数千匹不等。洪武二十六年(1393,一说1397年),因恐边将扰害诸少数民族,颁行“金铜信符”(俗称“茶马金牌”)41面,交各族分执,按数纳马。其中洮州火把藏、思囊日等族牌4面,纳马3050匹;河州必里卫西番20族,牌21面,纳马7705匹;西宁、曲先、阿端、安定4卫及巴哇、申中、申藏等族,牌16面,纳马3050匹;三岁一合符,运茶50余万斤,获马13800匹。史称为纳“差发马”。永乐年间(1403—1424),以茶禁松弛,暂停金牌信符,令三御史巡督陕西茶马。宣德时(1426—1435)复推行,至正统(1436—1449)末年,以瓦刺部也先南侵,金牌制被迫停罢。互市由征纳“差发马”为主,转变为“听其以马入贡而已”。茶马司形同虚设。成化(1465—1487)时,官方茶马市场虽又重置,因措施不力,贸易仍不甚景气。弘治十六年(1503),杨一清受命督理陕西马政,请行开中茶马法,召商买茶。贸易一度有所恢复。正德(1506—1521)时,因武宗宠信番僧,许例外夹带,遂使茶法复受破坏。嘉靖三十年(1551),“金牌制”正式为“勘合制”取代,贸易也由3年一次改为每年一次。尔后情况时好时坏,易马至万匹也时有所见。定例:初上马每匹给茶40斤,中马30斤,下马20斤。洪武二十三年(1390),改为上马120斤,中马70斤,下马50斤。弘治三年(1490),又定上马100斤,中马80斤。隆庆、万历时,行招中茶马,上马茶30篦(每篦六斤四两),中马20篦,下马15—16篦。清初,因战争频仍,对马需求量大,贸易多承明制,于洮岷、河州、西宁、庄浪、甘州置5茶马司,招商易马。由茶马御史管辖。康熙七年(1668),裁茶马御史,由甘肃巡抚兼辖。三十六年(1697),以洮岷等处额茶滞销,令部员专事督理。四十四年(1705),以私贩盛行,而西宁等五司所存茶篦年久浥烂,兰州无马可中,诏罢贸易,将茶折价充饷。雍正三年(1725)命西司茶务归西宁府管理。九年(1731)恢复中马法。上马1匹给茶12篦、中马9篦,下马7篦。十三年复置。贸易名存实亡。乾隆年间(1736—1795),因清朝政府先后在凉州、甘州、西宁、肃州、安西、巴里坤、伊犁等地建立马场,马匹来源有较为可靠保证,不再继续依赖茶叶交换,贸易遂告衰落。

- 亚洲各国史纲要是什么意思

- 亚洲各国家和地区面积、人口、首都(或首府)表是什么意思

- 亚洲周是什么意思

- 亚洲和太平洋发展研究和培训联合会是什么意思

- 亚洲和太平洋地区发展中心是什么意思

- 亚洲和太平洋地区服务贸易是什么意思

- 亚洲和太平洋地区经济通报是什么意思

- 亚洲和太平洋地区能源研究咨询组织是什么意思

- 亚洲和太平洋技术开发计划署是什么意思

- 亚洲和太平洋统计年鉴是什么意思

- 亚洲和非洲的新纪元是什么意思

- 亚洲商业银行是什么意思

- 亚洲商报是什么意思

- 亚洲国家会议是什么意思

- 亚洲地质是什么意思

- 亚洲地质图是什么意思

- 亚洲大地构造图是什么意思

- 亚洲大陆的新崛起是什么意思

- 亚洲天然橡胶生产组织是什么意思

- 亚洲太平洋地区人口情报网是什么意思

- 亚洲太平洋地区农业信贷协会是什么意思

- 亚洲太平洋地区妇女、人口和发展会议是什么意思

- 亚洲太平洋地区开发金融机构协会是什么意思

- 亚洲太平洋邮政公约是什么意思

- 亚洲太平洋邮政公约实施细则是什么意思

- 亚洲奥林匹克理事会是什么意思

- 亚洲妇女代表会议是什么意思

- 亚洲妇女学会成立是什么意思

- 亚洲学生协会是什么意思

- 亚洲学生协会是什么意思

- 亚洲学生联合会成立是什么意思

- 亚洲工程地质问题是什么意思

- 亚洲工艺美术史是什么意思

- 亚洲广播电台是什么意思

- 亚洲开发中心是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行是什么意思

- 亚洲开发银行贷款是什么意思

- 亚洲开发银行贷款是什么意思

- 亚洲开发银行贷款是什么意思

- 亚洲开发银行贷款是什么意思

- 亚洲开发银行贷款是什么意思

- 亚洲开放大学协会成立是什么意思

- 亚洲当代儿童小说选是什么意思

- 亚洲战争策源地的形成是什么意思

- 亚洲技术学院成立是什么意思

- 亚洲教育发展模式制定是什么意思

- 亚洲文会北中国支会图书馆是什么意思

- 亚洲文化是什么意思

- 亚洲文明是什么意思

- 亚洲日出是什么意思