苏幕遮

唐教坊曲名。后用作词牌。一作《苏莫遮》、《苏摩遮》。本为西北少数民族乐曲。宋王明清《挥麈录》:“妇人戴油帽,谓之‘苏莫遮’。”或因歌舞者有此服饰,故名。又因宋周邦彦词有“鬓云松”句,亦名《鬓云松令》。双调六十二字,上下阕各四仄韵。以宋范仲淹“碧云天、黄叶地”一首最为著名。参见“常用词谱”类。

苏幕遮

苏幕遮

唐教坊曲,用作词调。又名《鬓云松令》、《云雾敛》。源于龟兹乐,本为唐高昌国(今新疆吐鲁番地区)民间于盛暑以水交泼乞寒之歌舞戏。高昌语称所戴油帽为“苏莫遮”(见《宋史·高昌传》采宋王明清《挥麈录》)。释慧琳《一切经音义》卷四一云:“苏幕遮,西戎胡语也,正云‘飒磨遮’。此戏本出西龟兹国,至今犹有此曲,此国浑脱、大面、拨头之类也。或作兽面,或像鬼神,假作种种面具形状。”此曲北周时传入中原,至唐中宗时尤为盛行。据《新唐书·宋务光传》引吕元泰上中宗疏:“比见都邑坊市,相率为浑脱队,骏马戎服,名苏幕遮。”可证。又,清徐《词苑丛谈》云:“苏幕遮,高昌女子所戴油帽,西域妇女帽也。”近人岑仲勉《唐代戏乐之波斯语》则谓《苏幕遮》为波斯人供奉苏摩神之曲(见《东方杂志》四十卷十七号),若是,此调似创自波斯,经龟兹传入,由西域乐曲演化成词调。可备一说。据《唐会要》卷三三,唐时《苏幕遮》有三曲,分属沙陀调(正宫)、水调(歇指调)、金风调,天宝十三载改曲名,沙陀调者改名《宇宙清》,金风调者改名《感皇恩》(与《教坊记》所载《感皇恩》无涉),水调者不改。此调唐时有七言声诗体,张说《燕公集》卷一○载《苏幕遮》五首,皆七言四句三平韵,有和声。诗有句云:“《摩遮》本出海西胡,琉璃碧眼紫髯须”,《全唐诗》于题下注云:“泼寒胡戏所歌,其和声云‘亿岁乐’。”又有长短句体,见敦煌曲传辞,有“聪明儿”等二首及《大唐五台曲子》大曲一套六首,注“寄在《苏幕遮》”,此八首体格与宋时所传《苏幕遮》悉同。宋周邦彦《清真集》入般涉调(黄钟羽)。《词律》卷九列周邦彦一体。《词谱》卷一四列范仲淹“碧云天”一体,双调,六十二字,上、下片同,各七句四仄韵。首两句作三字对起。宋元人俱依此填。

苏幕遮

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。 黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

此词写秋日羁旅相思之情,属于传统题材。但意境之阔大为同类题材所少见。上片写清秋丽景。前四句濡染大笔,以浓墨重彩画出“秋色”——天是“碧云天”,地是“黄叶地”,江上笼罩着翠色的寒烟——好一幅金秋山水画,而“人在画图中”之意不言而喻。这里所有的景物,都是词中人眼之所见。而如此开阔景象,视点当在何处?写景已暗逗下片“楼高”二字了。“山映斜阳天接水”三句,突出的是一个“远”字。山长水阔远,斜阳更远,而“芳草无情,更在斜阳外”,是远上加远。这里的“芳草”实在是行人的一转语,它的著名出处即《楚辞·招隐士》“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”,不过这里写的是秋天,故作“芳草”。此句作递进语,与欧阳修“平芜尽处是春山,行人更在春山外”同一机杼,都百读不厌的名句,不知谁参考了谁。

下片写相思柔情。过片紧承芳草天涯,直接点出“乡魂”、“旅思”(“追”是纠缠不休的意思)。“夜夜除非,好梦留人睡”两句作一气读,由于造句不合习惯,故有人解为反言人睡不得(沈际飞),其实本意略同宋徽宗《燕山亭》“怎不思量,除梦里有时曾去”,意即除了偶有好梦,别无慰藉。不合习惯,正自奇警耳。只说“好梦”,不说什么梦,耐人寻味。

“明月楼高”句反言点出独倚高楼之意。“酒入愁肠,化作相思泪”两句作一气读,如酒自酒、泪自泪,便属常语,而说泪由酒化,便成新意。细味来亦不过“举杯消愁愁更愁”之意,却道得不著痕迹耳。此词上片多入丽语,而意境的阔大为同类词中少有;下片纯写柔情,俊语叠出,遂成绝唱。

苏幕遮

同香岩晓发平原

陇头云,坡上雪。风扫枯杨,满地堆黄叶。共对孤灯宵漏咽。一枕寒鸡,叫断荒村月。旅魂消,乡思折。梦杳家山,塞草连天阔。野烧前村光未灭。缓控金羁,满路霜华滑。

香岩,作者友人。平原,今山东德州。全词写早晨从平原出发的情景和由此引发的羁情旅思。

古代水行晚发,陆行早发,而且多是夜半即已起身。词的上片,着重写夜发,但在写夜发前,先写夜宿。“陇头云,坡上雪。风扫枯杨,满地堆黄叶”数句,原野远与长云相连,近处土坡上积雪可见,脚底下堆满了被风扫落的枯杨黄叶,由远到近,从高到低,摄绘了一幅初冬时节的北方图景,色调阴冷、黯淡,气氛萧瑟、悲凉。在画面层次的安排上,不是由近向远推开,而是从远向近处逼来,视角范围不是愈来愈开阔,而是越来越狭窄,这不仅是写法问题,它反映了作者心理上的一种沉重、压抑、窘迫之感。“共对孤灯宵漏咽。一枕寒鸡,叫断荒村月”三句,由上面的外景,转入荒村旅舍的内景。“共对”二字,隐点出同行者香岩也是同宿者,他们二人深夜在烛光下絮语生平,睡下不久,寒鸡的啼声又把他们从枕上惊起,遥望天上的明月,也随着鸡啼声慢慢坠落。“鸡声茅店月”(温庭筠《商山早行》),这深具画意的诗句,在这首词里化用得非常巧妙。

紧承上片荒村夜宿的描写,下片接以“旅魂消,乡思折。梦杳家山,塞草连天阔”几句,抒发远离家乡的羁旅之苦。如此阴冷的季节,如此荒凉的景色,回首家乡,日见遥远,梦魂也杳茫难回;瞻望前途,边草连天,渺远无边,未来难以预料,家山却更加远隔。下面又突接“野烧前村光未灭”一句,黎明前夜色沉暗,远处野烧的火光吞吐闪动,显得异常触目,这昏黑的远方,惨红的野火,给人带来一种不祥的预感。结拍的“缓控金羁,满路霜华滑”两句,从动作行为中透露了踌躇、犹豫的心理状态,虽然表面上把行道迟迟归之于霜浓路滑,但作者内心深处却是宦途多风波的行路难啊!

苏幕遮

落花风,寒食雨。几阵廉纤,催送春何遽。闲倚篷窗临古渡。野店青帘,飘在垂杨树。

日归迟,时节误。暝色高楼,望断河桥路。燕子来时愁欲暮。波上双双,飞过船头去。

寒食节一般在清明前一、二日,此时百花开始凋残,那风又飘飘,雨又潇潇的氛围,最易令羁旅漂泊之人动离别思乡之念。此词题为“舟中寒食”,说明作者此时正漂舟于江上。词一开头即以“落花风,寒食雨”这样平易简炼的短小对句,道出了这一时节的气候特色。下面两句情景交合。“几阵廉纤”,具写“寒食雨”之状。廉纤,细雨貌。陈师道《马上口占呈立之》诗,即有“廉纤小雨湿黄昏”之句。季节推移,本为自然现象,但在词人看来,是风雨在“催送”春归,而且催送得如此急遽。中间着一“何”字,以诘问语气出之,显含责怪之意,这实际上是作者主观上不堪忍受暮春时节带来的感情骚动而迁怒于客观之物。以上主要就题中“寒食”二字着笔,至“闲倚”句则关合题中“舟中”。正当无聊赖之际,篷舟撑到了古渡。古渡,当然会引起词人某种程度的好奇心,禁不住看看周围的景色也是寂寞中的一种消遣。他怀着闲散的心情倚窗眺望,这里的景致和古渡相应,也颇带点古风哩: 郊野店铺的青色酒帘,正高悬在岸边的垂杨树上随风荡飘。但这里没有商旅相呼、猜拳行令的喧哗,词人也无意舍舟登陆光顾这酒店。北宋词人柳永的《夜半乐》词也曾写旅途所见:“望中酒旗闪闪,一簇烟村,数行霜树。……岸边两两三三,浣纱游女,避行客,含羞相笑语。”这和野店青帘相比,显然是两种不同的景象: 一个是农家稠密,有少女的盈盈笑语; 一个是古渡荒郊,清冷寂寥。柳词以热闹的场景反衬出自己旅途的寂寞,汪词则以古渡的荒寂,更进一步烘托出自己内心的孤独感。所见虽有不同,所感却颇一致。从情与景的关系来说,二者又有相反相成、相辅相成的区别。

词的上片虽重在写景,但情已蕴含其中。下片便把这“情”向深处更推进一层。过片的“日归迟”,含有时间过于缓慢之感,“时节误”,指延误了归家的时间,暗示出上片的凄清之情乃是和归思联结在一起的。“暝色高楼”二句系从对方着笔。前句用李白《菩萨蛮》“暝色入高楼,有人楼上愁”词意。当天色逐渐昏暗之际,词人想象亲人登楼眺望,直望到与河桥相接的道路的尽头。望断,直望到看不见之处。这种写法与柳永“想妆楼颙望,误几回天际识归舟” (《八声甘州》)实为同一法门。但柳词用一“想”字领起,是为明转; 汪词不用任何动词连接,是为暗转。后者在表情方面显得更为含蓄、凝重。至“燕子来时”句又从设想家人转至眼前。“愁欲暮”,既是写燕,亦是写己。燕子在暮色来临之时,唯恐被黑暗所包围,急于归巢歇宿,这又何尝不是词人此时的心态呢?结尾两句承接“愁欲暮”,绘出一幅“宿鸟归飞急”的图画,同时又以飞燕“双双”反衬舟中人的形单影只。

这首词运用白描手法把垂杨细雨、古渡青帘、篷舟飞燕加以组合,收到了词中有画的效果。但作者的描写又决不是静止的,一切景物都处于动态中,同时又把时间的流动与景物的变换相结合,以展示人物的内心活动,既自然流畅,又跌宕有致。

苏幕遮

早抽条,迟作絮,不见花开,只见花飞处。绕砌萦帘刚欲住,打个盘旋,又被风吹去。

野棠村,荒草渡,离却枝头,总是伤心路。待趁残春春不顾,葬尔清池,恨结萍无数。

这首词专咏春日漫天飘飞的柳絮,上片写庭院里的柳絮,下片写荒郊野外柳絮飞舞的景象。开篇以柳树抽条扬絮写起: “早抽条,迟作絮”,平平写来,只是客观地描述,然后一转,笔锋就饱含感情了: “不见花开,只见花飞处。”未曾看见开花,却已结籽飞絮,其中有多少感伤之情! 接下来是对柳絮飘飞情形的细微描写: “绕砌萦帘刚欲住,打个盘旋,又被风吹去。”此三句生动地写出一团团、一簇簇的絮花在台阶边、门帘前飘来卷去的景象。柳絮似乎有所依恋,不甘心漂泊,但却并不能自主,“刚欲住”,“又被风吹去”,它们必须受风的摆布! 这岂不是词人内心情愫的寓托吗?她想到自己,想到无数与自己一样的女子,飘泊无依,不由自主,何尝又不是她们自身生活境遇的写照?

过片承上启下,通过写荒野中的柳絮进一步抒写作者心中感伤的情愫。轻弱的柳絮飞出了庭院,在“野棠村,荒草渡”飘飞。“离却枝头,总是伤心路”,此时词人笔下的柳絮已完全被拟人化,变成一位不幸女子的化身,“伤心路”三字正道出她一路历尽动荡而终于没有找到安息之处的感伤。“待趁残春春不顾”一句,更写出春光的无情。柳絮急急地想要追逐、挽留春光,而春光却根本不予看顾,径自匆匆地逝去了。春光去尽,便是柳絮的末日,它只有抱恨葬身清池,以寄托来生。“恨结萍无数”,古代人认为池塘中的浮萍是由飘飞的柳絮化生的。作者借用了这一传说,将柳絮描画成一位饮恨而终的女子。这一借喻形象地反映了封建社会里妇女不幸和痛苦的遭遇。结句是抑郁而哀伤的,其中包含着作者惜春伤春、怅恨无以自立的复杂感情。

本词语言平白如话,不加雕饰,有的直以散文句法出之,然而模写物态,曲尽其妙,抒情表意,凄婉感人。借喻手法的成功运用,亦可谓这篇词作艺术上的显著特点。

苏幕遮

〔1〕《花庵词选》(南宋黄昇编)载此词,题作《别恨》。是范仲淹写柔情的代表作。《苏幕遮》词调,唐教坊曲,原为西域舞曲,名称是音译。宋代词家用此调是另度新曲。双调,六十二字,上下片各五句四仄韵。

〔2〕“山映”句:夕阳映照青山,远天与水连接一片。

〔3〕“芳草”二句:芳草接着望不尽的天涯,斜阳映照不到。这里意指故乡远不可见,只有无尽的芳草。古人多以草喻离情。

〔4〕黯乡魂:因怀乡而黯然神伤。追旅思:客居的愁思缠扰不休。追,紧随。〔5〕“夜夜”句:夜夜除非,倒文。意为除非夜夜睡中有好梦留人相会。

这首词抒写秋暮望远的怀乡情,也是上片写景,下片写情。此词中的景,画面开阔,白云蓝空,黄叶铺地,夕阳斜映远山,天水相连,芳草铺向天涯,望眼欲穿,只见夕阳余晖而不见家乡,展开的是色彩浓丽的画卷,缕缕乡思随碧云、夕阳、芳草飘然远去,而有无穷的惆怅。写离情,则梦魂难接,愁酒难解,深挚而强烈,把细腻的感情借生动的形象来表现。后三句为历代传诵的名句。《全粟词话》说:“范希文《苏幕遮》一词,前段多入丽语,后段纯写柔情,遂成绝唱。”清丽婉约,深刻动人,词人开阔的胸襟与真挚的亲情相统一。

苏幕遮

〔1〕周邦彦词,词风以富艳精工为主,本篇风格则清新淡远。(《苏幕遮》词调介绍,见范仲淹词)

〔2〕“燎沉香”二句:燎,以微火细焚。沉香,名贵薰香料。溽(ru)暑,夏季闷热潮湿的天气。燎沉香,取其散发的香气消除暑气。

〔3〕侵晓:拂晓。

〔4〕“叶上”三句:初升的太阳晒干了荷叶上昨夜的雨珠,水面上的荷叶又清绿又圆,在晨风中一一亭立。

〔5〕吴门:苏州。长安旅:指长久旅居汴京。长安,代指都城。

〔6〕“小楫”二句:小楫,短桨。芙蓉浦,荷花塘。芙蓉,荷花的别称。二句写梦中划着轻舟驶入故乡的荷花塘。

这是一篇写久客汴京思念家乡的词,作者不铺叙家乡的景色,也不描述乡愁的深重,而只选取了一个焦点:荷。上片写初夏朝阳下的新荷,又先不直接写荷,而从燎沉香消溽暑和鸟雀见荷欢鸣落笔,从嗅觉、听觉、视角的感受,再转到正面,用十六个字,从不同角度描画出雨后荷花在朝阳下亭亭玉立的光彩、色彩、形状和绰约的气骨风神。下片写归思和旧梦,由面前的荷花到梦入故乡的荷花塘。小楫轻舟,荡漾于荷花塘的这个意境,又能引发不尽的美丽的遐思。王国维《人间词话》评这首词:“真能得荷之神理者。”

苏幕遮

画船游,明月路。古历亭虚,面面朱栏护。百顷明湖三万户,如此良宵,一点渔灯度。

棹开时,香过处,说道周遭、荷叶青无数。却被芦花全隔住,泛遍湖湾,不见些儿露。

大明湖,在山东济南西北角,方圆有十几里,水清山秀,风景极佳。

词写月下在大明湖泛舟时的所见所感。

上片写泛舟水上,所见月下大明湖的景色。开头“画船游,明月路”,写行动: 趁着月色,乘画船游湖。画船,有画饰的游船。明月路,指月光照耀下的水面。开头即扣题:泛月,直接切入,简洁洗炼。“古历亭虚,面面朱栏护”,转写所见湖上之景。首先映入眼帘的是历下亭、历下亭,在大明湖西岸,是济南的著名古迹。大诗人杜甫曾有诗句:“海右此亭古,济南名士多。” (《陪李北海宴历下亭》) “古历亭”一词即由此而来。这里分别写了亭的内外景物:内,“虚”,轩敞明亮;外,周围用红色栏杆护着。突出“虚”、“面面”、“朱栏”,一座古亭呈现面前。一个“护”字,写出这一古迹在人心目中之地位。夜间能将亭的内外看得如此清晰,说明月光之明亮,仍扣紧题目“泛月”。接着,诗人又放眼湖面,“百顷明湖三万户”,这里的“百顷”、“三万户”均非确指。“百顷”是由眼前湖水的无际而联想到大明湖的宽阔; “三万户”,指当时济南的居民户数,这里代指济南全城。所以这句词并非纯粹写景,而含有想象和评价在内。如同刘鹗在《老残游记》中所写的那副对联: “四面荷花三面柳,一城山色半城湖”,点出了大明湖在济南和全城居民生活中的重要位置。至此,诗人内心充满赞美之情,终于,禁不住发出“如此良宵”的赞叹声。这四个字蕴藏着诗人月夜泛舟大明湖的全部美感享受。正在赞叹之际,眼前又出现“一点渔灯度”之景,这“一点”更加反衬了“百顷明湖”的宽阔; 而“度”的行动,恰恰反射了整个环境之静谧与闲适。诗人沉浸于迷人的诗的意境之中。

下片,写寻找荷叶而未见的情趣。

诗人游兴正浓,继续摇桨前进。“棹开时,香过处,说道周遭、荷叶青无数。”如果说上片写的是视觉所见的话,那么,下片开头写的是嗅觉所闻。所谓“香过处”,就是“一阵清香迎面扑来”。这是明湖泛月时的意外收获,吸引了诗人的注意。“说道”,一般解释为“听人说”,虽可以分析得通,但嫌平板。联系辛弃疾《西江月》词:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,是“一片” “蛙声” “说” “丰年”来看,这里可以理解为荷“香”“说道”周围有数不清的荷叶。这是诗人从荷香中得到的启示,也反映了诗人的情趣。这里只说“荷叶青无数”,而没写荷花,其实写叶多,正是写花多。是暗写,也是避免与下文“芦花”重复。荷香的吸引,使诗人产生一种要乘月色观荷的欲望,“却被”三句就是写诗人泛舟寻荷、终于落空的过程。“却被芦花全隔住”,点出看不见荷叶的原因——全被芦苇阻挡住了 。一个 “全”字,写出了芦苇之多且密。这句又是明湖景色的补充——湖面周围,全是高大茂密的芦苇丛。一个“却”字,写出了诗人从希望到失望的感情变化。但是,诗人仍不放弃寻找,而是“泛遍湖湾”,所有的湾湾叉叉都找遍了。结果如何呢? “不见些儿露”,不说自己没看见荷叶,而说荷叶一点儿也不肯露出来给人看。写来富有情趣,大有“真人不露面”的意味,把荷叶人格化了。词的这个结尾,表面看来,不过是个月夜泛舟的小小插曲,实则含有一定的哲理。可以理解为对美、对理想的追求,孜孜不舍,仍未实现。《诗经·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯回从之,道阻且长; 溯游从之,宛在水中央。”荷叶不就是“伊人”吗? 两者意境颇为相似。正由于这一结尾,使本词的思想和意境都达到较高的境地。

苏幕遮

柳欹风,荷飐雨,怨雨愁风,共趁河桥渡。日夜东流流不住。绿遍长堤,总是销魂树。

乳鸦啼,雏燕语,望里茫茫,不尽江南路。自古浮萍无定据,双桨无端,又逐浮萍去。

自古以来写离别的诗词不知凡几,而这首词却很有其独特性。

这首词描写离别之际所见景物,无一不是动态的。“柳欹风,荷飐雨,怨雨愁风,共趁河桥渡。”欹,倾斜。“柳欹风”,风吹柳摆。“荷飐雨”,“飐”意指风吹物动。风吹雨打,荷不住地颤动。在这风雨飘摇之际,主人公却不得不趁舟而行。“共趁河桥渡”不是说主人公与友人“共趁”河桥渡口之船,而是说主人公与风雨“共趁”舟船。雨带着哀怨,风带着愁苦,与风雨共渡之人,其凄苦愁怨之情可以想见。“日夜东流流不住。绿遍长堤,总是销魂树。”在舟行中,先写水流不断向东,继写看到长堤上的树总是一样引起人的愁绪,表现了强烈的动势。“销魂”指黯然神伤。“销魂树”该是包含词开头的柳树吧! 古人喜折柳以送别,见到接连不断的“杨柳岸”,心中更会增添无穷悲感。

词的下片,继续描写主人公一路舟行的所见、所感。“乳鸦啼”,“雏燕语”,既写所闻之声,亦写当时季节,飞禽孵雏,时当夏季。“望里茫茫,不尽江南路”明示主人公前去的方向,也表现了路途的遥远,带有浓烈的抒情色彩。“望”是动作,“茫茫”既写所见景况,又兼写词人心情。“不尽江南路”既是写实,又是悬想,动作、心理、景色三者紧密结合一起。有了这句作为过渡,结句就自然地转向抒情。“浮萍”没有根基,因此只好随波逐流,到处飘荡,多象居无定所、游踪不定的人啊! 句中两用“浮萍”一词,先写“自古浮萍无定据”,又写双桨追逐浮萍,描写主人公明知浮萍无据,任由风波摆弄,却又不得不由双桨所载,象浮萍一样随处飘荡。主人公迫于生活,离别亲友,无可奈何的痛苦心情跃然纸上。

一般写离别的诗词,只停留于离别时的那一点上。这首词却一路写来,从离别写到舟行的较长过程,景物自始至终充满动感,主人公的离情别绪在景物环境的不断变换中显得十分浓郁。词中的景物描写显示了拟人化的艺术效果,这种描写不是平板的,呆滞的,显得生动灵活。

《苏幕遮》

《苏幕遮》

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。黯乡魂①,追旅思②,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

【注释】 ①黯(an暗) 乡魂:思念家乡,心情颓丧。②追旅思:即羁旅的愁思缠扰不休。“追”: 紧随。

【词大意】 清澈碧蓝的天空,有如纱如絮的白云飘浮; 登楼远望,树上的黄叶像贴着地面铺开一般,连成一片;碧翠水波,烟雾笼罩,金风徐来,涟漪如环,一派水色秋光。落日余辉,彩霞万里,映得满山红遍,水天一色;在这满目斜晖之外,无情的芳草远接天涯。此时此刻,羁旅他乡的人,怎能不黯然销魂,愁思满怀呢?除非夜里睡觉做着好梦时,才能摆脱愁思。明月之下,夜不能寐时,不要一个人倚楼远望,否则更无法摆脱愁思,只好借酒浇愁,结果反而“酒入愁肠”都化作眼泪,使愁绪更多了。

【赏析】 范仲淹即便是写作传统的婉约词,也不是一味追摹前人,而是要写出自己的特色,给读者一点新的感觉。这首词的艺术特色、动人的魅力何在?清人邹祗谟在所著《远志斋词衷》里评论说:“范希文《苏幕遮》一调,前段多入丽语,后段纯写柔情,遂成绝唱。”“丽语”、“柔情”四个字,很好地概括了这首 “绝唱” 的特征。所谓 “丽语”,不同于 《花间词》 中一类 “艳语”,这首词语言美丽而不秾艳,它显得疏朗清俊,有一股淡雅自然的韵味。所谓“柔情”,也与达官贵族的“宫词”、“妓词”的“艳情” 不同,是出自肺腑的离乡去国之情。

词的上片描绘秋景,“多入丽语”,特别强调色彩鲜明,给人以突出的感觉。

“碧云天” 四句,先声夺人,一开头就能抓住读者。作者用了 “碧”、“黄”、“翠”等字,从大处落笔,用色彩点染,把广阔的景观展现出来。描绘天空,强调“碧”色,所以把这个字放在最前面,写成“碧云天”一个短句。然后紧接以“黄叶地”,黄色是秋季山林原野呈现出来的主要色调,这儿的“黄”与 “碧”字形成对比,互相映衬,艺术效果非常突出。下面,作者的目光又顺着江河的水流望到了远方。秋色,就是秋景。但这个“色”字的含义更丰富,它强调的是秋景中所特有的那种色调,那种气氛。把颜色、声音、气味、温度等等感觉都可包容进去,即广义的秋光。但这个“色”字用在此处却起着强调色彩的作用,它与前边的“碧”、“黄”和后边的 “翠” 字紧连,收拢前二字,引发后一字,承前启后,是谓关键。风吹水面,引起波浪,这里只用一个“波”字,就把水和风都写出来了。景色向远处伸延,沿着水流看去,到远处视线就模糊了,于是用“烟”字来描写。“烟”,是水气云雾迷茫一片的景象,“寒烟”的 “寒” 字点出季节,说明是秋景。远处的景色,本来看不清楚,只能写出迷茫的寒烟,但仍要强调它的色彩,所以又加上一个“翠”字。“翠”,指苍翠之色,它不像“碧”、“黄”那么具体,这正合乎远望的景色特征。“山映斜阳”三句,由写景往抒情过渡。这里重点不在山,而在斜阳。山是被斜阳映带出来的。一个“映”字,是写夕阳的光辉在映照着西山,但这光辉的色彩——红色,却未点明,这是变换对颜色的描写手法,由前四句的明写变为含蓄的笔法。“斜阳”二字,在这里重复出现,可见它是景物描写的重点。它的用意很多。一是描写时间推移,由白昼到黄昏时分;二是加强抒情气氛,因为黄昏时分最能触动旅人乡思。“水接天”三字在此只是个陪衬,给那“波上寒烟翠”的朦胧景象勾勒出一个较为清楚的轮廓。“芳草无情”,点出了“情”字,这是全词由写景转入抒情的标志。“芳草”一词本用来描写春景,秋草枯黄,怎么称芳草呢? 原来“芳草”一词在古典诗词中象征离别相思、送行望归等等。这里写芳草的一望无际,也是说明愁绪的广漠无垠。

词的下片,“纯写柔情”,直抒胸臆,真挚感人。

“黯乡魂”四句,用十分凝练的语言,把胸中的愁闷,一古脑儿倒了出来。“黯乡魂”三字,择取了江淹 《别赋》的首句 “黯然销魂者,唯别而已矣”的词语和含义,又加上一层思乡的内容,合成为恨别与思乡而黯然销魂。“追旅思”三字,指告别亲人、旅居在外、孤独愁苦萦绕于怀的情绪。下片开头六个字,如同标题,概括了全词主旨。“除非”二句,造语更是曲折奇特。这里是把因果关系弄颠倒了,愁苦的心绪搅扰得连觉都睡不着,怎么会做好梦呢?可不做好梦又不能入睡,于是形成 “愁极梦难成”(薛昭蕴《小重山》)的凄凉苦况。这里表现出词人感情的痴迷、深切。这种写法也比“通宵无寐”之类话语曲折、新巧。“明月” 三句,提出两种排遗愁苦的方法,一是倚栏望月;一是借酒消愁。但经过自己的实际体会证明这两种办法都是无效的,但在愁苦不堪时又不得不仍然望月思乡,独酌忘忧,这种矛盾恰好表现了内心痛苦无法排除。宋词在表现人的内心世界,在抒发作者的忧患情绪上是比唐诗有发展,有进步的。这首词的下片,通过自我矛盾表达乡愁,构思新颖,联想巧妙,写得十分精彩动人。

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。 故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小戢轻舟,梦入芙蓉浦。

此词作于汴京,写雨后观荷,而引起江南故乡之思。开篇四句写夏日雨后的清晨。因为雨后天气潮湿,所以室内点起“沉香”,以驱除“溽暑”带来的闷湿气味。“鸟雀呼晴”三句,写天晴的黎明景色,一个“呼”字写活了鸟雀的欢欣,一个“窥”字写活了它们在屋檐下探头探脑、东张西望的活泼神态,声态毕具。

“叶上初阳干宿雨”三句是全词的中心,写太阳升起来后的荷池景色,被王国维誉为“真能得荷之神理(即神形)者”。神理何在呢?水面荷叶一张张是“清圆”的,而叶上未全被风干的雨珠也是“清圆”的,荷叶无穷碧,荷花别样红,“风荷”是摇动的,叶上的水珠是滚动的,而荷花与荷叶的姿态是“一一”挺拔向上的——一个“举”字,尤见荷花、荷叶的长势和生命力。词人兴致佳处,摆脱了“风裳”、“水佩”、“冷香”、“绿云”、“红衣”等等现成的藻绘,寥寥几笔素描,就为荷花传神写照,造成一个活泼清远的词境,有文章天成之妙。

过片“故乡遥”四句直点故乡之思,与前片的关系还不明显。作者为钱塘人,曾到苏州,钱塘也属吴郡,故笼统称之“吴门”。“长安”代指京师汴梁。末三句写故乡归梦,“小戢轻舟,梦入芙蓉浦”始绾合上片表明因果关系——盖江南水乡尤其是西湖,陂塘荷花最具地方特色,作者睹风荷而思乡,也就是顺理成章的了。“五月渔郎相忆否”一句提唱,对乡亲而言,自作多情,足以动人。

苏幕遮

朔云寒,边月苦。觱栗西风,吹乱黄沙舞。夜半雪深三尺许。毡帐驼峰,倒载琵琶女。

打围来,圈地去。银管炊烟,茶煮乌羊乳。蛮府参军穷塞主。匹马随他,看射南山虎。

打开一卷文学史,新奇瑰丽的边塞诗蔚为壮观,竞放异彩。而边塞词虽有范仲淹开风气之先,却终是散兵游勇,难以成体。真正从审美角度客观地描写边塞军旅日常生活的,可谓寥若晨星。正因为此,尤侗的这首《苏幕遮·塞上》才教人读后耳目一新。

尤侗三十多岁时,曾以乡贡除直隶永平府推官。永平府驻地就在长城脚下,故谓塞上。“朔云寒,边月苦。”朔指北方。唐诗人严武有“朔云边月满西山”的诗句。黑云压城,寒冰映月。云寒而月苦,作品一开始就将人带入塞上边关特有的广阔荒漠的环境中,并暗示边地的寂寒,戍守的艰苦,“觱栗西风,吹乱黄沙舞。”《诗经·豳风·七月》有“一之日觱发,二之日栗烈”句,觱栗二字亦可合用,仍形容严寒,凛冽的西风呼啸着,遍地黄沙被风吹起,在空中飞旋弥漫,好象在音乐的伴奏下翩翩舞蹈。一个“舞”字,使冰天雪地,风沙碛石的边塞瞬间变得雄奇浪漫,富有诗意。“夜半”句进一步画出边地的独特景观。在这寒冷寂寥的冬夜,雪深三尺,戍边的将士不是沉睡梦乡,而是“毡帐驼峰,倒载琵琶女”。毡帐,即毡做的帐蓬,宿营时以木支起,拔营时置之驼背。琵琶女指随军的乐妓。驼峰上驮着折起的毡帐,倒坐着弹琵琶的军妓。大雪且是夜半,他们干什么去呢?与下片连起来看,可能是去打猎。打猎要起早趁雪,尤氏《望海潮·观猎》中有“将军坐地分曹,有健儿行炙,美女弹槽”句,故又携妓。这两句生动再现了边塞军中生活的情趣和边地异域的习俗风情。

过片继续描绘军旅日常生活。“打围来,圈地去。”打围即打猎,“圈地”,是清代统治阶级用强制手段掠夺土地的一种方式。顺治元年(1644) 清政府颁布“圈地令”,在近京五百里州县内进行大规模圈地,设置皇庄、王庄及八旗官兵庄园。尤侗出塞正在此间,身为小小属官,自不能免。清初北方统一,边防无战事,“燕雀排衙,公事弹琴了。”(《苏幕遮·塞上》之二) 来去匆匆,无非圈地打猎。“银管炊烟,茶煮乌羊乳。” “银管”即银字,管笛属乐器,因管上用银作字,标明音色高低而名。“乌羊乳”,即黑山羊奶。我国北方牧区有喝奶茶之习,乌羊奶茶为上。此句镜头一闪,又回到毡帐。银管初调,炊烟袅袅,乳茶飘香,在动荡不定的军旅生活中,也有温馨恬然的小憩。“蛮府参军穷塞主”是作者自指。“蛮府”指边防帅府。推官俗称司理参军。他在《念奴娇》中也曾写道: “我亦蛮府参军,短衣长剑,喜逐将军猎。” “穷塞主”一词出自欧阳修,范仲淹作《渔家傲》 (塞下秋来) 被他讥为“穷塞主词”。“匹马随他,看射南山虎。”画面又推向广阔的野外。“他”,指镇守永平府的将军及其随从们。将军旋风般驰过,“台上呼鹰,碛中走狗,千人弓箭横腰。牙纛抗招摇。”(《望海潮·观猎》) 词人拍马紧随,观看雕弓射虎,以观猎作结,给人留下较大的想象空间。

也许会有人说这首词并无深刻的思想意义,还对“圈地”津津乐道。但它真实地再现了清初北方边塞的军中生活,其认识价值和美学价值却是不可否认的。在六十二字的体制中,边塞风光、异域风俗、野外打猎、军中行乐等,穿插交织,容量之大,令人惊叹。所勾画出来的丰富多彩的塞外军旅生活图,也给予人们一种新鲜强烈的审美刺激。

苏幕遮

词牌名。一作苏摩遮。又名云雾敛、鬓云松令。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。《新唐书·宋务光传》:“比见都邑坊市,相率为浑脱队,骏马戎服,名‘苏幕遮’。”唐慧琳《一切经音义》卷四十一:“苏幕遮,西戎胡语也。正云‘飒磨遮’。此戏本出西龟兹国,至今犹有此曲。”唐张说《苏摩遮》诗:“摩遮本出海西湖,流璃宝服紫髯须。”自注:“泼塞胡戏所歌,其和声云‘亿岁乐’。” 《钦定词谱》:“宋词盖因旧曲另度新声也。”始见于宋范仲淹词。

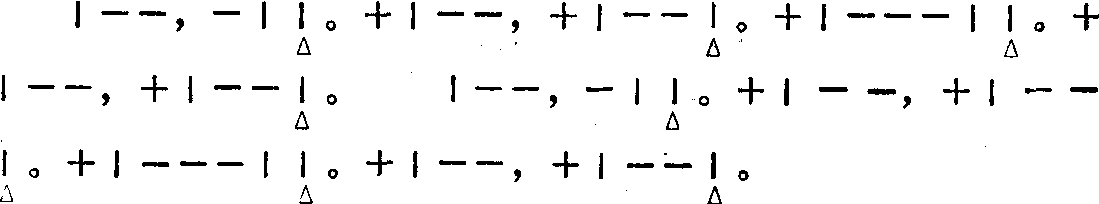

全词上下两片,共14句62字。上下片第二、四、五、七句押韵,均用仄声韵。常用格体为:

仄平平,平仄仄(韵)。仄平平,仄平平仄(韵)。仄平平仄仄(韵),仄平平,仄平平仄(韵)。

仄平平,平仄仄(韵)。仄平平,仄平平仄(韵)。仄平平仄仄(韵),仄平,仄平平仄(韵)。

苏幕遮

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

思乡之作,少出其右者。上片似专写景,然情先于景,景赖于情,鲜明地勾勒出一愁容满面、彷徨四顾的游子形象。他仰看天,俯视地,遥望遐方。唯合家欢聚的好梦方可消愁,但好梦难;人多为思乡而倚楼,他却怕倚楼而更思乡;人每借酒以浇愁,他却酒滴化泪滴。倘不把握其浓郁的感情和鲜明的人物形象,便不得此词要领。

苏幕遮

梅尧臣

露堤平,烟墅杳。乱碧萋姜,雨后江天晓。独有庾郎年最少。𡨧地春袍,嫩色宜相照。

接长亭,迷远道,堪怨王孙,不记归期早。落尽梨花春又了。满地残阳,翠色和烟老。

此词咏草,高人一筹。先实写雨后江晓,碧草无际,充满生机。又说草化庾郎,如新荷初绽;遍地绿草,亦化为春袍,“绿袍”映“少年”,明丽可爱。后写春草多情,化为思妇,送郎去,盼郎归,怨郎归迟,因叹春老,伤迟暮。这一切,正与春草从晓到暮吻合。

苏幕遮

周邦彦

燎沉香,消溽署。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳乾宿雨,水面清圆,一一风荷举。

故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。

王静安先生评“叶上”三句曰:“此真能得荷之神理者。”(见《人间词话》)余谓“小楫”二句,则更能摄荷之魂魄。美成小词多以精警胜。此词虽写羁旅之愁思,上片既已得荷之神理,下片更将梦魂载入轻舟,化入芙蓉之浦;淡淡笔墨.意态却秾丽、丰腴、谓之写荷,亦无不可。

苏幕遮

词牌名。一作《苏摩遮》。又名《云雾敛》、《鬓云松令》。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。《新唐书·宋务光传》:“比见都邑坊市,相率为浑脱队,骏马戎服,名‘苏幕遮’。”唐·慧琳《一切经音义》卷四十一:“苏幕遮,西戎胡语也。正云‘飒磨遮’。此戏本出西龟兹国,至今犹有此曲。”唐·张说《苏摩遮》诗:“摩遮本出海西胡,琉璃宝服紫髯须。”自注:“泼寒胡戏所歌,其和声云‘亿岁乐’。”《钦定词谱》:“宋词盖因旧曲另度新声也。”始见于宋·范仲淹词。

全词上下两片,共十四句六十二字。上下片第二、四、五、七句押韵,均用仄声韵。常用格体为:

仄平平,平仄仄 (韵)。(平)仄平平,(平)仄平平仄 (韵)。(平)仄(平)平平仄仄 (韵),(平)仄平平,(仄)仄平平仄 (韵)。

仄平平,平仄仄 (韵)。(仄)仄平平,(仄)仄平平仄 (韵)。(平)仄(平)平平仄仄 (韵),(仄)仄平平,(仄)仄平平仄 (韵)。

苏幕遮

西域化装面具的音译。又作苏莫遮、苏摩遮。

- 沈之岳是什么意思

- 沈之敬是什么意思

- 沈之斌是什么意思

- 沈之瑜是什么意思

- 沈之瑜是什么意思

- 沈之问是什么意思

- 沈之问是什么意思

- 沈乐山是什么意思

- 沈九如是什么意思

- 沈乾一是什么意思

- 沈云(云)英是什么意思

- 沈云沛是什么意思

- 沈云陔是什么意思

- 沈云陔是什么意思

- 沈云陔是什么意思

- 沈云霈:浦信铁路借款合同说帖是什么意思

- 沈云鸥是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈云龙是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之是什么意思

- 沈亚之研究资料是什么意思

- 沈亚之(约781—约832)是什么意思

- 沈亚威是什么意思

- 沈亦云是什么意思

- 沈亦珍是什么意思

- 沈亦珍是什么意思

- 沈仁康是什么意思

- 沈仁康是什么意思

- 沈仁杰是什么意思

- 沈仁标是什么意思

- 沈今声是什么意思

- 沈今声是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文是什么意思

- 沈从文(1902—1988)是什么意思

- 沈从文之谜是什么意思

- 沈从文传是什么意思

- 沈从文别集是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文小说选是什么意思

- 沈从文散文选是什么意思

- 沈从文散文选集是什么意思

- 沈从文文集是什么意思