臭氧chòuyǎng

氧的同素异形体,有特殊臭味,溶于水。可作漂白剂、杀菌剂等。

★臭虫 臭气 臭烘烘 臭乎乎 臭架子

★恶臭 腐臭 狐臭 口臭 铜臭 腥臭 腋臭

臭氧层150多年前,德国化学家先贝因博士首次发现在水电解及火花放电中产生的气体的臭味与自然界闪电后产生的气体的气味相同,因其气味难闻,命名为臭氧。地球上空10千米至50千米之间是臭氧比较集中的大气层,浓度最高的22千米至27千米之间被称为臭氧层。臭氧能大量吸收太阳紫外线,保护地球上的生物免受过多紫外线辐射的伤害。

臭氧chòu yǎng

氧的同素异形体,化学式O3。1934年《自然科学辞典》:“【臭氧】(化)Ozone: 千七百八十五年,凡马龙(Van Marum)氏知飞电火花于养气中时,发有一种特臭,与回转起电机之际所感觉之臭相同。至千八百四十年,申拜因(Schonbein)氏发见将水电解而得之养气中,亦有此物存在。由其臭气称为臭氧(Ozone希腊语臭气之意)。”1936年余飒声《纤维素化学工业》第一编:“臭氧,Ozone。”◇臭酸素、臭养气、 臭氧气、电臭气、臭氱、臭氱气、阿纯、阿巽,其中“阿纯”、“阿巽”为英语ozone(臭氧)的音译。

臭氧

一种化学物质。由3个氧原子组成,分子式写作O3。天蓝色气体。1840年C.F.舍恩拜因在电解稀硫酸时发现一种特殊臭的气体,称之为臭氧。臭氧以不同含量存在于大气中,靠近地球表面的浓度是0.2~0.3 mL/m3,在离地面垂直高度15~25 km处有一臭氧层,浓度高达2mL/m3。臭氧层能吸收太阳辐射中的大部分紫外线,可保护人类和其他生物不受紫外线的伤害。氮的氧化物和氯(氟立昂制冷剂中即含有氯)可以分解臭氧,从而破坏臭氧层。臭氧层浓度降低10%,紫外线辐射强度增大20%。将氧气或空气通过臭氧发生器可以制得。臭氧用作水的消毒剂,其杀菌速度比氯快600~3000倍,而且可以100%杀死各种病原菌和某些对普通消毒剂呈抗药性的微生物。臭氧在工业生产、医疗卫生和家庭保健方面也有应用。

臭氧chouyang

化学式O3,氧的一种高能同素异形体。1840年,德国化学家C.F.舍恩拜因在电解稀硫酸时发现。它是个角形分子,分子中具有π43大π键,没有成单电子,逆磁性,分子具有极性 (偶极矩μ=1.73×10-30C·m)。常态下臭氧是淡蓝色、有鱼腥臭味的气体,浓度高时与氯气相似,是有毒气体,沸点为-111.9℃,比氧高,这与分子量较大和分子有极性有关。液态时为深蓝色、固态时为深紫色晶体,熔点为-192.7℃。臭氧分子不稳定,氧化力远比氧强,在通常条件下能氧化许多不太活泼的银、汞等单质:

8Ag+2O3=4Ag2O+O2

碘化钾溶液可用于臭氧的定量测定:2KI+O3+H2O=I2+2KOH+O2

臭氧在水溶液中具有强氧化性。它与碱金属或固态碱金属氢氧化物作用可生成臭氧化物:

K+O3=KO3

4KOH(s)+4O3=4KO2+3O2+2H2O

3O2=2O3

工业上生产臭氧是通过在臭氧发生器中放电使氧气转变为臭氧。在太阳紫外线照射下,氧气可转化为臭氧,在离地25km的高空形成了臭氧层,其浓度高达0.2×10-6。据估算臭氧层可消耗太阳辐射到地面总能量的5%,可使地面上生物免遭太阳紫外线的伤害,并且还可吸收地球本身的红外辐射,保护地球不冷,臭氧层对保护地球上的生命起着重要作用。但是,近年来由于还原性气体二氧化硫、一氧化碳、硫化氢和有机挥发物等对大气的污染,特别是超音速飞机排出的尾气 (含大量NO,CO)和上空臭氧作用(NO是O3分解的催化剂) 使臭氧浓度降低,臭氧层就会遭破坏,就要影响人类的生存。这是个非常严重的问题,已为国内外科学家所关注。当有水存在时,臭氧是一种强力的漂白剂,故用于水及空气的消毒。臭氧同不饱和有机化合物发生一种特征反应,故也用于有机合成,液态臭氧可用做火箭燃烧时的高能氧化剂。臭氧ozone, O3

系氧的同素异形体,因有特异臭味,故名。臭氧分布在大气中,其中地壳外圈分布有一层臭氧层。臭氧化学活性强,有杀菌作用;人吸入后能刺中枢神经加速血液循环;空气中含量过多,可引起肺水肿、出血,出现头痛、疲倦、呼吸困难等症状,严重者可引起死亡。

臭氧Chouyang

分子中含三个氧原子的氧单质,是氧气的同素异形体,分子式为O3。臭氧是淡蓝色的气体,有鱼腥臭味,温度低于-112.4℃时液化成深蓝色液体,在-251.4℃以下凝结成紫黑色的固体。臭氧的化学性质极活泼,是极强的氧化剂。它能与几乎所有金属(金、铂、铱除外)形成氧化物;硫化物能被氧化成硫酸盐;氨被氧化成亚硝酸或硝酸;煤气、松节油等有机物在臭氧中能自燃;有色素的物质遇到臭氧会变成无色。在氧气或空气中进行无声放电(没有火花的放电)可以制取臭氧。在大气中发生闪电或有机物氧化时能产生臭氧。臭氧在水存在时是一种强力漂白剂.也可用作空气、水的消毒剂、强杀菌剂,此外臭氧还应用在有机合成工业、制药工业。

臭氧能吸收太阳的紫外线,在地面上空25Km处有臭氧层,臭氧层像天然屏障阻挡了强烈的紫外辐射,使地球上的生命免遭伤害,人类减少了患皮肤癌的可能。由于工业、交通运输、航空航天事业的发展,使空气中一氧化氮、二氧化氮气体浓度增加,人类广泛使用的致冷剂氟里昂(CF2Cl2)扩散到高空中去都会使臭氧分解,臭氧层逐渐变薄,甚至在地球南极出现臭氧洞,南极臭氧达历史最低浓度,这将给人类及一切生物带来灾祸,人们应该高度警惕,积极地保护大气环境。

臭氧ozone

是一分子含三个氧原子的氧气,有特殊气味。自然界主要由雷雨放电及紫外线照射空气中的氧形成。在清洁空气和野外地区大气中含量约0.01ppm,可作为空气清洁度的参考指标。臭氧过量能刺激眼和上呼吸道粘膜。当大气被汽车废气等污染后,经光化学反应也可产生较多臭氧。大气层中的臭氧层,可吸收波长290nm以下紫外线,对人类及地面生物有保护作用。

臭氧

高空飞行时,大气中所含臭氧的危害不容忽视。如近年有的旅客机于冬末春初穿越北极上空航行时,曾发现乘员有臭氧暴露症状。又如,协和式旅客机自高空下降过程中,座舱内臭氧浓度曾达到0.25ppm(容许浓度)。目前对臭氧的防护问题,虽已基本解决,但仍有待进一步完善。

臭氧的形成与破坏 大气所含臭氧系太阳电磁辐射中的短波紫外线与氧作用而形成。氧分子对于波长约2000Å的短波紫外线有强烈吸收作用。氧分子吸收这种紫外线后即被解离为氧原子,其反应式如下:

O2+紫外线一个光子的能量 (λ,~2000Å)→2O(1)在有另一中性气体分子(用M表示)存在的情况下,一个氧分子与一被激活的氧原子发生碰撞时,即可生成一臭氧分子:

O2+O+M→O3+M (2)

臭氧分子因对一定波长的红外线及紫外线都有较强吸收作用,故很不稳定。 尤其波长为2100~2900Å的紫外线,对臭氧有强烈的光解离作用,可使其再度分解并生成分子氧:

O3+紫外线一个光子的能量 (λ,2100~2900Å)→O2+O (3)

O3+O→2O2 (4)

以上系大气中臭氧形成和破坏的主要过程。实际上,两者同时进行,并呈动态平衡。

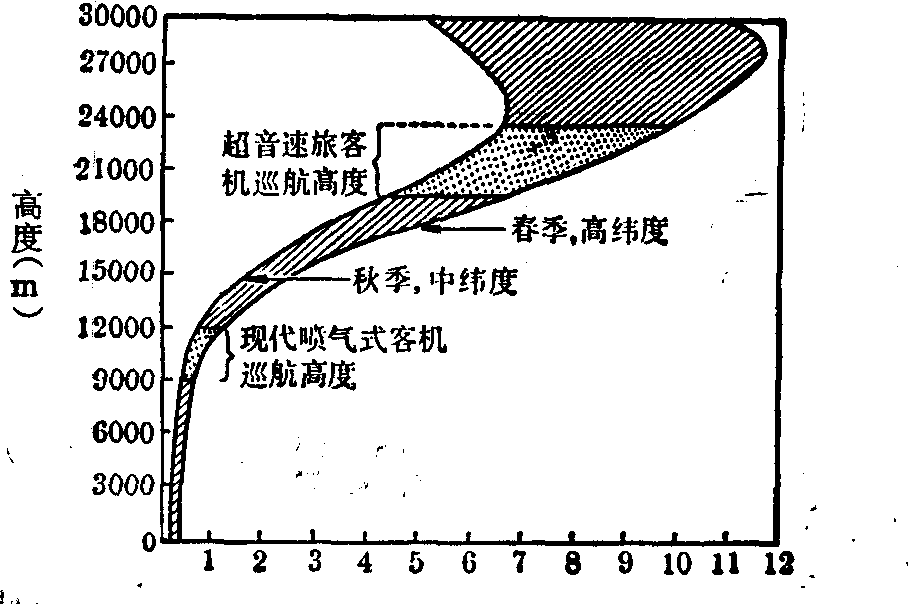

臭氧在大气中的垂直分布 从地面至70km高空,大气中皆含有臭氧:自12km开始,臭氧浓度迅速升高,但大部分集中在25~45km高度范围,又以30km附近的浓度为最高,可达8~12ppm。如按标准状态条件将大气所含臭氧浓聚成一个围绕地球表面的均匀薄层,则其总厚度仅有3mm左右。臭氧的垂直分布并非固定不变,可因地区纬度、季节、天气等因素而有一定变异。

臭氧浓度 (ppm)

大气臭氧的垂直分布

形成臭氧浓度特殊垂直分布的原因如下: 在高层大气中,气体非常稀薄,短波紫外线很强烈,氧分子几乎全部被解离成氧原子,因氧原子与氧分子发生碰撞的机会极少,故难以生成臭氧;即使形成少量,也为短波紫外线所立即分解。在平流层的中层,由于紫外线仍较强烈,臭氧。的生成与破坏反应均进行得很快,故该处的臭氧浓度并不高。到平流层的下层,由于短波紫外线已被衰减,臭氧生成与破坏反应也相应减慢,而在紫外线已减弱的情况下,臭氧必须达到一定浓度始能发生解离反应,故该处臭氧浓度得以升高,形成“臭氧层”。在低层大气中,由于短波紫外线已进一步减弱,被解离的氧分子更少,因而臭氧生成的速度已很缓慢。

臭氧层的意义 当太阳电磁波辐射通过大气层时,对生命有危害的短波紫外线 (λ<3000Å), 由于发生臭氧生成与破坏反应而被滤除,故臭氧层有保护地面生物机体免受紫外线危害的作用。此屏障作用的减弱和破坏,不仅直接危及生物的生存,还可引起地面气温和降水量的变化,从而间接对生物圈发生重大影响。臭氧被解离时以热能形式释出能量,此热量可使周围空气得到加温,成为平流层(圈)的暖层的“热源”,对平流层范围的气温垂直分布以及大气物理等均有重要影响。

臭氧对机体的影响 臭氧是强氧化剂,化学性质活泼。臭氧毒性很强,未进入血液之前,多已分解成氧,故一般认为不致引起全身毒性反应。其主要毒理作用是对肺组织的直接刺激。臭氧接触呼吸道粘膜、肺泡等组织表面上的液体时,可能先产生寿命很短的自由基,由后者再引起组织损伤。对臭氧的敏感性可因生物种属、年龄(幼小动物较敏感)及环境温度等而有较大变异,故直接引用动物实验资料应慎重。呼吸道感染和体力活动可降低对臭氧的耐力。在决定臭氧毒性效应的诸暴露因素中,峰值浓度往往具有更重要的意义; 仅时间加权平均浓度尚不足以表明其暴露的严重性。一般实验动物暴露3小时的LD50值,多介于20~50ppm之间。将大白鼠暴露于6ppm浓度下18小时,可引起肺水肿症状。所有死亡动物的肺部都有严重出血及肺水肿。如机体多次受到较低浓度臭氧的影响,小支气管及肺泡管可发生纤维性变。

引起人嗅觉的臭氧阈限为0.01ppm。臭氧浓度为0.1~0.47ppm时,即可对人鼻咽部产生刺激症状;0.94~9.4ppm时,则可出现咳嗽、胸痛、呕吐、头痛和极度疲劳等症状;约10ppm可使人发生肺水肿。有的受试者,在1.5~2.0ppm浓度中暴露2小时后,感到胸骨后疼痛、思考能力减弱和口干,并伴有咳嗽等症状。臭氧可使肺活量明显减少,如有一组受试者在安静状态暴露于0.75ppm浓度下2小时,肺活量可降低10%。以上症状显然是由于臭氧对细支气管粘膜及肺泡壁等的直接刺激作用所引起。此外,臭氧还对视觉及嗅觉有一定影响。

暴露容许浓度 工业上规定作业环境每日暴露8小时的臭氧最大容许浓度为0.1ppm。一般认为,飞行条件下座舱内臭氧浓度达到0.2ppm (海平面条件)是允许的。Lategola等(1980)提出,在1800m高度引起可逆性肺活量降低等反应的臭氧阈浓度为0.2~0.3ppm。美国联邦航空局最近规定,在5500m及以上高度飞行时,飞机座舱内臭氧的最大容许浓度应为0.25ppm。

臭氧的防护 维持飞机增压座舱通风的气体,来源于高空大气,在空气通过压缩机与金属接触并受到高温作用后,其中臭氧虽大部被破坏,但仍可能有小部分进入座舱。臭氧在高温作用下可被分解: 当加热到300℃时,50%的臭氧被破坏,400℃时,完全分解。 在18000m高度飞行时,座舱内臭氧很少会超过0.1~0.2ppm。目前防护臭氧的措施: 除通过座舱增压系统压缩机的加温作用将其破坏以及避开臭氧浓度高的地区航线飞行外,正研制更有效的过滤系统以防止臭氧进入座舱。

臭氧对橡胶制品的腐蚀 橡胶对臭氧很敏感,臭氧浓度达到0.0094~0.0141ppm时,就能使橡胶变质出现裂纹,故飞机上所有的橡胶制品皆需定期检查,必要时进行更换或采用抗臭氧的橡胶制品。

臭氧

ozone

- 峄山刻石是什么意思

- 峄山刻石是什么意思

- 峄桐文集是什么意思

- 峄阳山是什么意思

- 峄阳木(峄山干、孤桐)是什么意思

- 峇峇——惹娘是什么意思

- 峇峇文化是什么意思

- 峒是什么意思

- 峒丸(1)是什么意思

- 峒丸(2)是什么意思

- 峒僚是什么意思

- 峒长是什么意思

- 峒鼓是什么意思

- 峕暧曃其曭莽兮,召玄武而奔属。是什么意思

- 峙是什么意思

- 峙口乡是什么意思

- 峙峪遗址是什么意思

- 峚阳草堂说书是什么意思

- 峡是什么意思

- 峡口村圪瘩城是什么意思

- 峡口道士是什么意思

- 峡山神异记是什么意思

- 峡山高峭月微明,十里如墙夹岸行。谁向中流喧爆竹?东西岸谷走雷声。是什么意思

- 峡江会议是什么意思

- 峡江会议是什么意思

- 峡江县游击队是什么意思

- 峡深明月夜,江静碧云天。是什么意思

- 峡湾是什么意思

- 峡湾是什么意思

- 峡湾地带国家公园是什么意思

- 峡湾型河口是什么意思

- 峡谷是什么意思

- 峡谷是什么意思

- 峡谷桥是什么意思

- 峡门花儿会是什么意思

- 峡险江惊急,楼高月迥明。是什么意思

- 峣关是什么意思

- 峣关是什么意思

- 峣关之战是什么意思

- 峣峣者易缺,皦皦者易污是什么意思

- 峣峣者易缺,皦皦者易污是什么意思

- 峣峣者易缺,者易污是什么意思

- 峣晓者易折,皎皎者易污是什么意思

- 峤是什么意思

- 峤南琐记是什么意思

- 峤西诗抄是什么意思

- 峥嵘是什么意思

- 峥嵘岁月是什么意思

- 峥嵘岁月是什么意思

- 峥嵘岁月是什么意思

- 峥嵘岁月是什么意思

- 峦是什么意思

- 峨三七是什么意思

- 峨冠博带是什么意思

- 峨冠博带是什么意思

- 峨冠礼服,贺吊往还是什么意思

- 峨博会是什么意思

- 峨参是什么意思

- 峨参是什么意思

- 峨参是什么意思