胆汁酸bile acid

系胆汁中的主要成分。是由胆固醇直接转变成的一种类固醇酸。由肝细胞分泌的胆汁酸以甘氨酸或牛磺酸结合的形式存在,叫结合胆汁酸;与钠、钾结合后成胆盐。胆汁酸排入肠道对脂肪消化吸收发挥作用;如排泄不畅形成淤积则引起黄疸。血清胆汁酸正常含量为0.3~9.3μmol/L(0.012~0.38mg/dl),黄疸时增高。

胆汁酸

存在于胆汁内的一种24碳的类固醇酸。其中有一个5碳的侧链,是胆酸的衍生物。胆汁酸的钠盐是乳化剂,能降低表面张力,促进脂肪乳化,是帮助肠中脂肪的消化和吸收所必不可少的物质。

胆汁酸bile acid

是类固醇酸,直接由胆固醇转变而来。在肝分泌的胆汁中,胆汁酸以甘氨酸或牛磺酸结合的形式存在,称为结合胆汁酸;又与Na+和K+成盐,称为胆盐。

胆汁酸

肝脏分泌胆汁以助消化,并将某些代谢产物 (如胆红素、胆固醇等)及进入体内的异物 (如药物等经转化后)排至肠道。胆汁(肝胆汁或胆囊胆汁)成分中除水分外,含量最大的是胆汁酸,胆汁酸除在脂溶性物质的消化、吸收和排泄中起重要作用外,还对体内胆固醇代谢起着调控作用。

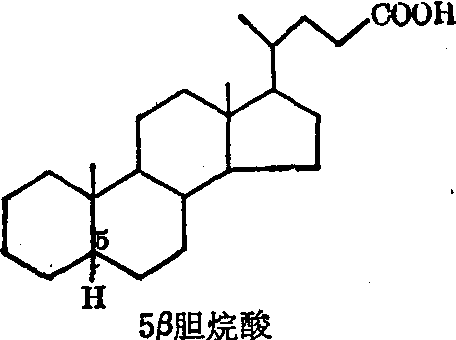

胆汁酸的化学及生理作用 随着近代分析方法的进步,迄今发现的胆汁酸已近百种。各种动物产生的胆汁酸不尽相同,高等脊椎动物胆汁中存在的胆汁酸都是胆烷酸的羟基衍生物。其中多数为5β-胆烷酸。一般可按其羟基数目分为三类,即石胆酸(单羟基)、脱氧胆酸 (二羟基)、胆酸(三羟基)系列(表1 )。

人类胆汁中的胆汁酸,按其结构可分为游离型 (羟基胆烷酸)和结合型(主要为游离型与甘氨酸或牛磺酸的结合物,少量为硫酸结合物)。胆汁中的胆汁酸主要为结合型,少量为游离型,均以钠盐或钾盐形式存在,统称胆汁酸盐或胆盐。

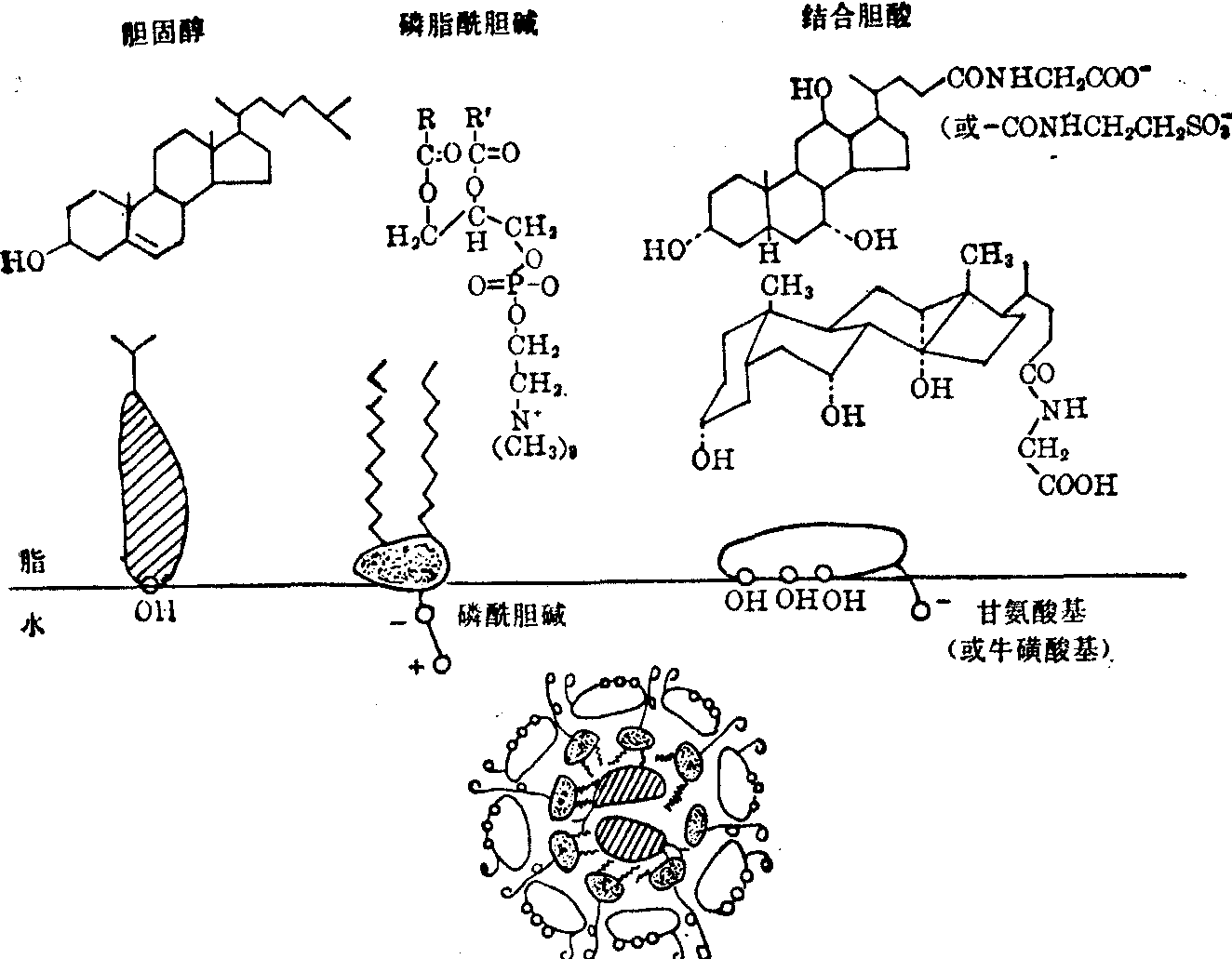

游离型或结合型胆汁酸,其分子内既含亲水基团 (羟基、羧基或磺酰基),又含疏水基团(甲基及烃核);在空间配位上,两类不同性质的基团恰好分别排列在环戊烷多氢菲核的两侧(亲水基均为α型,甲基为β型),故胆汁酸的立体构型具有亲水和疏水两个侧面,使其分子表现出很强的界面活性。从而能在脂、水两相之间降低表面张力(图1)。

图1 几种脂类在脂、水两相界面上的排列(上)及其微团结构示意(下)

表1 主要的天然胆汁酸(游离型)

| 名 称 | 常用缩写 符号 | 结构特点 (羟基位置) | 来 源 |

| 石胆酸 (Lithocholic acid) | LCA | 3α | 人、牛、兔 猴、猪、豚鼠 |

| α-猪脱氧胆酸 (α-Hyodeoxycholic acid) | αHDCA | 3α,6α | 猪、大鼠 |

| β-猪脱氧胆酸 (β-Hyodeoxycholic acid) | β-HDCA | 3α,6β | 猪、大鼠 |

| 脱氧胆酸 (Deoxycholic acid) | DCA | 3α,12α | 人、牛、兔等 哺乳动物 |

| 鹅脱氧胆酸 (Chenodeoxycholic acid) | CDCA | 3α, 7α | 禽、人、牛 等哺乳动物 |

| 熊脱氧胆酸 (Ursodeoxycholic acid) | UDCA | 3α,7β | 人、熊等哺 乳动物 |

| 胆 酸 (Cholic acid) | CA | 3α,7α,12α | 人、牛、猪 等大部分脊 椎动物 |

| 猪胆酸 (Hyocholic acid) | HCA | 3α, 6α,7α | 猪 |

| α-鼠胆酸 (α-Muricholic acid) | α-MCA | 3α, 6β, 7α | 大鼠 |

| β-鼠胆酸 (β-Muricholic acid) | β-MCA | 3α, 6β,7β | 大鼠 |

| 蟒蛇胆酸 (Pythocholic acid) | PCA | 3α,12α,16α | 蛇 |

因此,胆汁酸能使脂肪、脂肪酸、胆固醇、脂溶性维生素等疏水分子在水溶液中乳化成3~10μm的微团,便于消化、吸收。例如在肠道每1mg结合胆汁酸可促使约50mg的脂溶性物质被吸收。可见胆汁酸在消化吸收中起着重要作用。

具脂溶性的胆固醇,在胆汁中也是在胆汁酸的乳化作用下,分散成微团(乳化1mol胆固醇约需30mol胆汁酸),胆汁酸(特别是牛磺胆汁酸)还可增加微团双电层结构的ζ(zeta)电位,从而增进微团的稳定性。加入磷脂酰胆碱则能增加胆汁酸溶解胆固醇的能力 (磷脂酰胆碱: 胆固醇: 胆汁酸=10:3.5:25)。正常人胆汁中,胆汁酸、磷脂酰胆碱和胆固醇三者之间保持适当的比例关系,组成微团时,前二者的亲水基团排列在外围而将胆固醇包埋在中心(见图1下)。三者的正常比例关系如被破坏(例如胆汁酸含量下降),胆汁中的胆固醇即易析出,并以此为核心进而集结成胆石。此种胆汁称为: 胆固醇饱和或过饱和胆汁,或“致石性胆汁。”

仅就界面活性而论,三羟基胆汁酸类大于二羟基类;结合型胆汁酸大于游离型;牛磺胆汁酸大于甘氨胆汁酸。但在复杂的整体代谢中,胆汁酸并非单纯依靠其界面活性发挥作用。如口服鹅脱氧胆酸(二羟基)能使胆汁中胆固醇脱饱和,进而使胆固醇结石溶解,而胆酸(三羟基)却无此效。

此外,胆汁酸在肝内不断由胆固醇合成,不仅对胆固醇的排泄起重要作用,而且能调节体内胆固醇代谢,使其不致超量(过量胆固醇对组织有损害作用)。这虽然是胆汁酸的间接作用,但对于机体却是极为重要的。

胆汁酸代谢 人类胆汁中的胆汁酸,按其来源可分为初级胆汁酸与次级胆汁酸两大类。初级胆汁酸主要为胆酸、鹅脱氧胆酸与甘氨酸或牛磺酸的结合物; 它们是在肝细胞内合成而后分泌入胆汁; 次级胆汁酸主要为脱氧胆酸及微量石胆酸和熊脱氧胆酸,它们是由肠中细菌作用于初级胆汁酸而生成的,经肠道重吸收回肝后,游离型再经肝脏加工为结合型,然后重新分泌入胆汁。

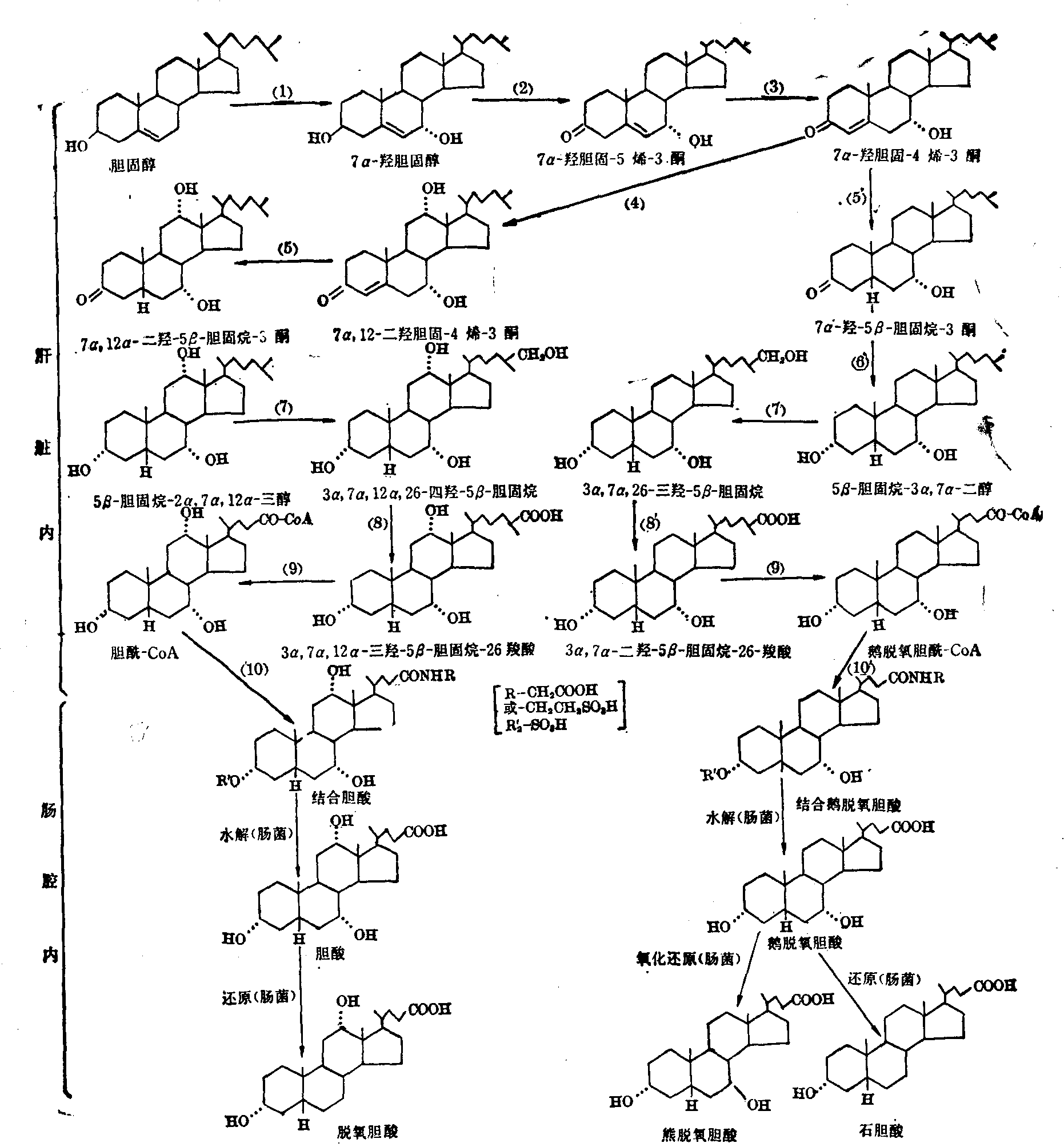

在肝细胞内,初级胆汁酸的胆酰基部分系由胆固醇转变而来,然后再形成结合的胆汁酸。胆汁酸的生成是胆固醇最重要的分解代谢途径 (实验证明外源性胆固醇的80~90%转变为胆汁酸)。由胆固醇转变为胆汁酸的过程详见图2。有关变化分别在细胞的微粒体、胞液及线粒体内进行(表2)。

图2 胆汁酸的生成

初级胆汁酸随胆汁入肠道后,有一部分在肠中细菌酶的作用下,转变为次级胆汁酸。人类胆汁中次级胆汁酸与初级胆汁酸的区别主要在7位羟基的有无或α,β构型的不同(图2下)。

肠道存在的胆汁酸,绝大部分(约95%)被重吸收入血液,未被吸收的少量胆汁酸,除以原形排出外,还可在肠中细菌作用下进一步衍变为其它胆烷酸进入粪便中。

胆汁酸吸收的方式在回肠为主动吸收,在空肠、结肠等处为被动扩散,以回肠主动吸收为主。结合型胆汁酸多为主动吸收,而游离型则以被动吸收为主。石胆酸为游离型,且易与细菌壁、木(质)素及其它不溶性残渣相结合,故大部分不被吸收,因而仅有极微量回到肝内。从肠道吸收的胆汁酸 (包括未被肠中细菌作用的初级胆汁酸和新形成的次级胆汁酸,结合型及游离型胆汁酸),经由门静脉回肝后,肝细胞将游离型再转变为结合型,连同重吸收的以及新合成的胆汁酸一起重新分泌入胆汁,再排至肠道。这一过程称为“胆汁酸的肠肝循环。”这一循环具有重要的生理意义。因为正常肝脏每日约可合成胆汁酸0.4~0.6g,而肝胆内总胆汁酸约3~5g,饭后即使全部放出,也难以满足消化吸收所需量。由于每餐后都可进行2~4次肠肝循环,这就使有限量的胆汁酸发挥最大限度的生理功能,使脂类的消化、吸收及排泄得以顺利进行。

表2 参与初级胆汁酸合成的主要酶类

| 反应 | 酶 | 分布 | 辅助因子 |

| (1) | 胆固醇-7α-羟化酶系 | 微粒体 | 固醇载体蛋白,细 胞色素,P450, O2 NADPH等 |

| (2) | 3β-羟脱氢酶 | 微粒体 | NAD+ |

| (3) (4) | △4,5异构酶 12α-羟化酶 | 微粒体 微粒体 | 同反应(1) |

| (5)(5′) (6)(6′) (7)(7′) (8)(8′) (9)(9′) (10)(10′) | 5β-类固醇还原酶 3α-羟类固醇脱氢酶 26-羟化酶 26-羟脱氢酶及醛氧化酶 β-氧化酶系 酰基移换酶 磺酸移换酶 | 胞液 胞液 微粒体 胞液 线粒体 微粒体 胞液 | NADPH NADPH 同反应(1) NAD+ CoA,NAD+等 |

正常肝细胞能从门静脉高效地摄取胆汁酸,故由肠道重吸收的胆汁酸,仅有微量进入体循环 (血清胆汁酸浓度约为0.1~0.15mg/L),且均与血浆清蛋白结合,因而随尿排出的胆汁酸量极微(每日约0.4mg)。近来有人在正常人尿中发现一种12-氧-3,4断-5β-胆烷-3,4,24三羧基酸,估计可能是脱氧胆酸在肝内的氧化产物,但似乎不能忽视肠中细菌的作用。

胆汁酸合成的调节 肝细胞内胆汁酸的生成受多种因素的调控,其中以胆汁酸本身的负反馈调节及甲状腺激素的作用较为重要。

胆汁酸本身对于其合成的限速酶-胆固醇7α-羟化酶具有负反馈调节作用。由肠道回肝的胆汁酸量降低,即可促使7α-羟化酶活性增高,从而加速胆汁酸的合成。反之,回肝胆汁酸量增高,则使该酶活性下降,从而减少胆汁酸的产生。故凡影响胆汁酸肠肝循环的因素,均能影响胆汁酸的合成速率。由于胆汁酸的合成原料是胆固醇,故胆汁酸生成增多可致血浆胆固醇浓度下降,因而这一反馈调节机构,对于胆汁酸及胆固醇代谢都是极为重要的。此外,胆汁酸对于胆固醇合成的限速酶-HMG-CoA还原酶亦有反馈抑制作用。

甲状腺激素具有激活胆固醇7α-羟化酶及侧链氧化酶系的作用,故甲状腺功能亢进者,体内利用胆固醇合成胆汁酸的能力增加,胆汁酸分泌量增加,因而其血浆胆固醇常偏低; 反之,甲状腺功能低下者,胆汁酸合成减少,血浆胆固醇浓度可升高。此激素对12α-羟化酶无影响,故其所促进合成的胆汁酸主要为结合鹅脱氧胆酸。此外,不饱和脂肪酸缺乏或代谢异常,可致肝内胆汁酸生成障碍和胆固醇合成增加。作用机理尚不很清楚。

胆汁酸代谢异常 胆汁酸的代谢与肝、胆、肠的正常功能相关,故这些脏器的疾患可致胆汁酸代谢异常。如患肝胆疾病时,由于胆汁淤滞,肠肝循环受阻,可致血胆汁酸升高。患急性肝病时,血中胆汁酸浓度可高达正常时的百倍,初级胆汁酸的增加尤甚,此种升高可先于血清胆红素而出现; 慢性肝病则由于酶活性受损,使血液胆酸/鹅脱氧胆酸之比值以及结合型中甘氨酸/牛磺酸的比值下降; 胆道梗阻时,则因胆汁流出受阻,次级胆汁酸的生成减少; 胆汁酸调节障碍以致生成下降,或由于胆囊炎症,大量结合胆汁酸被细菌水解为界面活性较低的游离型,既能影响脂溶性物质的消化、吸收,又可影响胆固醇在胆汁中的稳定分散,而致胆固醇结石的形成。正常人血中胆汁酸约仅5%为硫酸结合型,但大量从尿中排出胆汁酸者,其硫酸结合型可占35.5~100%,这可能是血液胆汁酸浓度上升时,机体排泄胆汁酸的一种主要形式。

肠道病变时,特别是回肠部分病变时,影响胆汁酸的重吸收及其肠肝循环。大量胆汁酸至结肠后,被细菌水解为游离胆汁酸及甘氨酸。前者能抑制大肠中水分、Na+、Cl-和HCO3-的吸收,促进K+的分泌,造成胆汁酸性腹泻; 甘氨酸在肠中细菌作用下可生成乙醛酸,它被重吸收入肝后,可衍变为草酸,后者会导致尿路草酸钙结石的形成。此外,回肠区段如大范围切除,影响肠腔内脂类的消化、吸收,也能发生脂肪泻。

石胆酸对肝组织有多种不良影响:

❶因石胆酸只能形成粗大微团,且利胆作用较弱,故可增加胆汁粘滞度,因而可致胆汁淤滞;

❷可刺激胆管炎症及胆管上皮增生;

❸易诱发胆汁酸结石。由于石胆酸在肠道重吸收的量极微,且还能在肝内转化为毒性较小、较易从尿中排出的硫酸结合石胆酸,故正常情况下,不易表现出上述致病作用。

- 急哩轱辘是什么意思

- 急唠唠是什么意思

- 急唣是什么意思

- 急啾啾是什么意思

- 急喉一匙金是什么意思

- 急喉喑是什么意思

- 急喉痹是什么意思

- 急喉痹塞方是什么意思

- 急喉痹风方是什么意思

- 急喉闭是什么意思

- 急喉风是什么意思

- 急喙神是什么意思

- 急在眼前是什么意思

- 急圪牛牛儿是什么意思

- 急场儿是什么意思

- 急坏是什么意思

- 急坏岸上人是什么意思

- 急坡儿是什么意思

- 急型克山病是什么意思

- 急声是什么意思

- 急处一道快是什么意思

- 急处从宽是什么意思

- 急多飓遮城是什么意思

- 急夫是什么意思

- 急失冒张是什么意思

- 急头是什么意思

- 急头掰脸是什么意思

- 急头摆脑是什么意思

- 急头暴脑是什么意思

- 急头瓦脑是什么意思

- 急头白脸是什么意思

- 急头赖脸是什么意思

- 急头躁脑是什么意思

- 急奏是什么意思

- 急奔奔是什么意思

- 急奔过去是什么意思

- 急如星火是什么意思

- 急如风火是什么意思

- 急娄栽跟头是什么意思

- 急婆娘嫁不下好汉家是什么意思

- 急婚族是什么意思

- 急子是什么意思

- 急子回国是什么意思

- 急子风儿是什么意思

- 急客缓主人是什么意思

- 急宰是什么意思

- 急射是什么意思

- 急尔子了是什么意思

- 急尖叶是什么意思

- 急就是什么意思

- 急就园是什么意思

- 急就就是什么意思

- 急就成章是什么意思

- 急就探奇是什么意思

- 急就文学是什么意思

- 急就章是什么意思

- 急就章偏旁歌是什么意思

- 急就章法帖是什么意思

- 急就章注是什么意思

- 急就章考异是什么意思