胃肠道的正常X线解剖和生理

胃肠道的正常X线解剖和生理

咽部 喉咽开始于会厌谿,其前方为会厌、喉前庭和气管。后壁为颈椎前软组织,厚度为4~6mm。喉两侧为梨状窝,服钡剂后梨状窝呈菱形,下端相当于第5颈椎水平,两侧完全对称。梨状窝的前壁互相融合。从梨状窝下缘至食管入口之间,充钡后常见一椭圆形充盈缺损区,为声门下区所占的空间称为下咽部,不可误诊为肿瘤。服钡后,钡剂自梨状窝下行进入食管。食管入口以下颈椎前软组织的厚度约为1.2~1.8cm。吞钡时,钡剂先自舌根推入梨状窝,梨状窝暂时注满后立刻两侧同时收缩将钡剂挤入食管,这段时间约需0.7~1.0秒。钡剂通过后,梨状窝的粘膜面可附着少量钡剂。

食管 食管开口相当于第6颈椎水平,下接胃贲门部,长约25~30cm,宽为1.5~3.0cm,分为颈段、胸段及腹段。颈段及胸段又可合称为体部,腹段称为胃-食管前庭部。入口处管腔较窄,长约1cm,该处有一高压区(图),为生理性括约肌,用以阻止胃内气体进入食管或食物反流,不可误诊为病变。食管行径于正位观察偏于左侧,侧位与斜位观察几乎与脊柱平行。整个食管有四处生理性狭窄和三处压迹。生理性狭窄在食管入口,主动脉弓水平,左支气管水平和膈裂孔水平。三处压迹为主动脉弓、左支气管和左心房压迫所致。正常食管粘膜,在服钡后呈3~5条纵行互相平行的纤细条

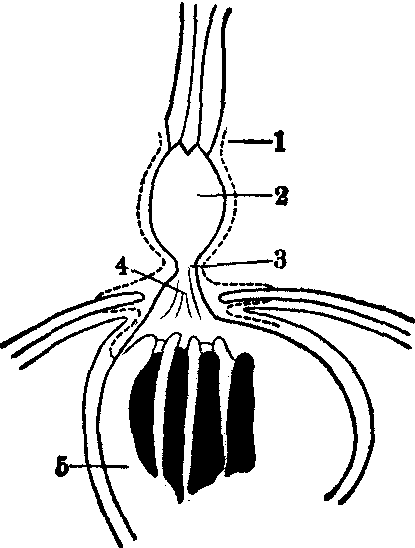

下食管括约肌与胃-食管前庭部(腹段食管)的正常解剖示意图

1. 膈-食管膜

2. 膈壶腹

3. 下食管括约肌

4. 胃-食管前庭部

5. 胃底

食管的蠕动: 食管的蠕动有两种,原发性(第一蠕动波)和继发性(第二蠕动波)。第一蠕动波由吞咽反射引起是推送食物的主要动力,它自食管上端一直运行到下端。第二蠕动波与吞咽反射无关,乃由管壁受食物的压力作用所引起,蠕动波自主动脉弓水平开始向下推进。另有第三收缩波是食管环肌局限性不规则的挛缩性运动,多发生在食管下段,常见于老年人或病理情况。钡剂推送到膈上方食管下端后暂停,并形成该部一时性扩张,深吸气时尤为明显,状如壶腹,称为“膈壶腹”,不可误诊为膈上疝囊。

胃 为便于描述将胃的X线解剖分为几个部分。食管进入胃的附近称为贲门。自贲门至胃大弯做一水平线,在此线上方的部分称为胃底,胃底经常含气成为胃泡。立位观察时,胃泡与膈肌的距离在正常情况下不得超过5mm,一般为1~2mm。胃的内上侧边缘称为胃小弯,外下侧边缘称为胃大弯。胃小弯拐角称为角切迹。自胃角切迹至幽门为胃窦。胃窦与胃底之间的垂直部分为胃体。幽门肌的内腔成一管状通道称为幽门管,幽门管的长度为5mm,宽度为3~5mm。幽门管附近约2.5cm范围以内称为幽门前区。胃底靠人体背侧,胃窦靠近腹侧。胃的形状、大小和位置因人的体型及肌肉紧张力而异。一般分为四型: 鱼钩型,属于中等紧张力,较多见;牛角型,紧张力强,多见于矮胖体型;瀑布型,胃底位于胃体的上后方,胃体较细小,胃泡甚大。此型多见于胃肠道有器质性病变或功能性变化; 和无力型,紧张力极低,胃下极进入盆腔之中。胃的位置以鱼钩型为例,在正位相可见胃体纵轴位于锁骨中心点上,侧位观察胃体后壁距脊柱前缘约为一个半椎体宽。胃主消化,所以胃粘膜具有独立活动功能的可塑性。在粘膜与肌层之间,有一含血管、肌纤维及神经成份的疏松粘膜下层。因粘膜下层的存在,粘膜层可形成皱襞。胃的粘膜皱襞可因食物性质和容量不同而随时改变,并与张力有关。胃底的皱襞多排列不规则,呈花纹状。胃体沿小弯表现为与胃长轴平行的4~5条纵行皱襞。胃大弯的皱襞弯曲呈锯齿状。胃窦的皱襞常保持为与纵轴平行的纹理,有时为斜行,充满舒张时甚至可变为与纵轴垂直的皱襞。正常皱襞宽度不超过5mm,胃粘膜皱襞的肥厚、平坦、终断及破坏都是不正常的现象。胃蠕动是一种推进性运动。自胃体下1/3段向幽门方向推进,大弯的蠕动波比小弯明显。每波出现频率为20秒左右,全胃同时可见2~3个蠕动波。胃蠕动波达到幽门前区时停止推进,而随之引起胃幽门前区肌束的收缩(幽门前区肌束在胃大弯分成左、右两支,小弯两肌束混合在一起形成“A”状的分布)。两支肌束的收缩在幽门前区先形成一袋状充钡区,继之该两肌束进一步收缩而使袋状影缩小变成假憩室状,最后完全收缩呈一管状; 在此同时幽门管开放,将钡剂推入十二指肠。然后,胃窦再恢复到扩张状态。这样反复循环造成所谓“幽门前区的运动周期”(包括胃窦收缩和胃窦舒张)。

十二指肠 十二指肠共分三部份。第一部(或球部)在服钡剂后观察呈三角形,粘膜皱襞为纵行。第二部(或降部)和第三部 (横行部或升部)粘膜皱襞呈羽毛状与空肠相似。十二指肠上接胃幽门,下接空肠,形成一“C”字或“V”字形弯曲称为十二指肠曲。胰腺头部恰位于十二指肠曲之中。胆总管下段介于十二指肠降部内缘和胰头之间,胆囊与胆囊管位于十二指肠球部和降部开始段外上方。因此上述器官有病变时,都可引起十二指肠形态与功能的异常。

十二指肠球部位于脊柱右侧相当于第12胸椎至第1腰椎水平,降部位于腹膜后,侧位观察应贴近脊柱前缘。十二指肠空肠曲应位于脊柱左侧,相当于第1、2腰椎水平; 侧位观察位于十二指肠降部前方2cm之内。十二指肠的蠕动,在球部为整体收缩后将钡剂挤入降部。十二指肠降部和升部则表现为波浪式推进性蠕动,有时可见正常的逆蠕动。

小肠 自十二指肠空肠曲以下为空肠,全长约200~250cm,宽度为2~3cm。空肠以下为回肠,全长约400~500cm,宽度为1.5~2.5cm。正常小肠曲互相重叠而连续,为X线诊断时描述的方便,将其分为6组。第一组为十二指肠,第二组为左上腹小肠曲,第三组为左下腹小肠曲,第四组为中腹部小肠曲,第五组为右下腹小肠曲,第六组为盆腔部位的小肠曲。小肠是主持吸收的器官,需要较大的粘膜面,约占全部胃肠道粘膜面的90%,粘膜面形成皱摺。钡餐检查空肠粘膜皱襞显著,呈羽毛状,回肠粘膜皱襞不明显,呈管状或环状。粘膜皱襞的间隙正常不应超过2mm。小肠的正常蠕动有推进性蠕动、分节性蠕动和钟摆样蠕动。正常小肠通过时间变化很大,可从0.5~4h。一般说,在正常状态下钡剂达到盲肠的时间在1小时以内为运动增快,多于6小时以上者为运动减慢。小肠完全排空时间正常不超过9小时。

回盲瓣 回盲瓣是回肠末端进入盲肠的部分,其间为一段细管,上、下缘呈唇状突起,互相对称,长约2cm,宽度为3~5mm,从盲肠内侧缘伸入腔内呈楔形。回盲瓣是一种活瓣式括约肌,起阻止粪便逆流进入回肠的作用。

结肠 结肠共分6部分,盲肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠和直肠。回盲瓣以下为盲肠,呈袋状,长约5~6cm,宽约6cm。回盲瓣以上至肝曲为升结肠,长约20cm。肝曲至脾曲为横结肠,长约50cm。脾曲以下至髂嵴为降结肠,长约25cm。髂嵴以下为乙状结肠,长约40cm。再下为直肠,长约12cm,直肠最宽处为直肠壶腹部。直肠、升结肠和降结肠在侧位相观察贴近于脊柱前缘。直肠与骶骨之间软组织厚度为1~2cm,超过2cm表明骶骨前方和腹膜后方有占位性病变或直肠本身炎症与肿瘤所致。横结肠和乙状结肠因有系膜可活动。结肠有数处生理性括约肌(在回盲瓣对侧、升结肠、横结肠肝曲、横结肠脾曲、降结肠下段和乙状结肠等处),形成生理性括约肌的机理尚不清楚。在X线检查时,应熟悉这些生理性括约肌的部位和表现以免误诊为病变。结肠的外层纵行肌在其周围分布不匀,形成三条浅平而结实的肌肉带,因带的长度比肠段短再加上环肌的收缩而使结肠壁形成多数圆形的膨胀部份,称为结肠袋。全部结肠为分布规则的三排结肠袋所分隔。结肠的粘膜皱襞有横、纵和斜行三个方向,互相交错呈花瓣状,右侧结肠的粘膜皱襞排列较左侧密而多。结肠有两种蠕动:

❶结肠袋之间的肠管收缩,

❷右侧结肠一时性收缩的巨蠕动。结肠除排便功能外,尚有吸收水份和钠盐的作用。

阑尾 钡餐检查阑尾显示为一条远端闭塞的盲管,其基底部开口于盲肠内下方,远端一般向内伸展,但位置变异较大,可伸向盆腔或升结肠后。阑尾一般长约5~10cm,宽约2~4mm,常呈蜷曲状。阑尾可有分节运动,使腔内钡剂分裂成多个小节段,连续观察可见节段数目和形态有所改变,偶可见到阑尾的蠕动,表现为管壁的收缩和舒张。常规检查只有60%左右可以显影,一般在盲肠完全排空时阑尾内钡剂亦已排尽,但可较为缓慢。在阑尾腔内偶可见有粪石透亮影存在,一般多位于远端。

☚ 胃肠道的X线检查 胃肠道憩室 ☛

- 打广子是什么意思

- 打庄是什么意思

- 打庄子是什么意思

- 打庄户的是什么意思

- 打底是什么意思

- 打底儿是什么意思

- 打底子是什么意思

- 打店是什么意思

- 打店子是什么意思

- 打店杀僧是什么意思

- 打康灯是什么意思

- 打廪是什么意思

- 打开是什么意思

- 打开书本是什么意思

- 打开了手是什么意思

- 打开了脑筋是什么意思

- 打开使流通是什么意思

- 打开化学结构的一把金钥匙是什么意思

- 打开台是什么意思

- 打开台锣鼓是什么意思

- 打开司是什么意思

- 打开后门说是什么意思

- 打开场锣鼓是什么意思

- 打开天宫的钥匙是什么意思

- 打开天窗——说亮话是什么意思

- 打开天窗说亮话是什么意思

- 打开察看是什么意思

- 打开文件语句是什么意思

- 打开来看是什么意思

- 打开板壁讲亮话是什么意思

- 打开板壁讲亮话。是什么意思

- 打开柳林团是什么意思

- 打开棺材喊捉贼是什么意思

- 打开棺材喊捉贼——冤枉死人是什么意思

- 打开棺材治好病——起死回生是什么意思

- 打开济南府是什么意思

- 打开生面是什么意思

- 打开画(话)匣子了是什么意思

- 打开盖子是什么意思

- 打开眼界是什么意思

- 打开知识宝库的钥匙是什么意思

- 打开窗子说亮话是什么意思

- 打开窗户是什么意思

- 打开窗户——说亮话是什么意思

- 打开窗户吹喇叭——鸣声在外是什么意思

- 打开窗户吹喇叭——鸣(名)声在外是什么意思

- 打开窗户说亮话是什么意思

- 打开缺口是什么意思

- 打开蜜罐又撒糖——要多甜有多甜是什么意思

- 打开衣襟是什么意思

- 打开观看是什么意思

- 打开话匣子是什么意思

- 打开近代科学大门的大师是什么意思

- 打开通道是什么意思

- 打开销路的活动是什么意思

- 打开门径的方法是什么意思

- 打开门户是什么意思

- 打开门锁的钥匙是什么意思

- 打开闸门的水是什么意思

- 打开鼻子说亮话是什么意思