肛门失禁fecal incontinence

系肛肠科重要疾病之一。可由于疾病或手术失误致肛门括约肌损伤,或由于支配肛门括约肌神经,或脊髓损伤而引起。临床表现:完全失禁者,干、稀便均不能控制,粪便自行从肛门流出;不完全失禁,不能控制排气与稀便,但干便尚能控制。治疗:如由于损伤而致者可行手术治疗;如由神经疾病引起者应针对原发病治疗;加强护理,定期清洗局部,卧床病人应防止褥疮。

肛门失禁

肛门失禁系指肛括约肌功能丧失,不能随意控制粪便和气体排出。失禁程度轻重不等。肛门的随意控制主要来自肛外括约肌及耻骨直肠肌。括约肌损伤、括约肌神经感觉丧失及中枢神经疾病是肛门失禁的三大原因。括约肌的损伤多因外伤、难产或肛直肠手术所致,后者以肛瘘手术中切断肛管直肠环为最常见。肛直肠炎性疾病、直肠脱垂、直肠癌等亦可引起肛门失禁。于慢性便秘老人、体力衰弱者或巨结肠症患儿,其肛括约肌功能虽属正常,但因直肠内长期充满大量粪便,亦可使肛括约肌松弛而出现失禁样溢粪。肛管瘢痕狭窄伴括约肌功能丧失时,排便困难和失禁可同时存在。

治疗视病因而异。外伤或手术损伤所致者多需手术洽疗。手术方法较多,如肛括约肌修补术,将切断的括约肌两端剥离显露,重新对拢缝合;括约肌折叠术适用于括约肌松弛而未切断者;以臀部或大腿肌肉、筋膜作括约肌成型术,适用于括约肌已丧失者;肛管感觉丧失者可用皮肤移植术。如局部组织破坏较少,手术方法选择适当,可使失禁有明显改善。严重瘢痕所造成的狭窄合并失禁时治疗困难。

肛门失禁

肛门失禁即控制粪便从肛门排出的功能不良,或完全不能控制。参与控制肛门的组织有:

❶内括约肌,即直肠末端增厚的环肌层,没有或仅有极少神经节细胞,经常处于收缩状态,使肛门闭合,防止直肠内容物外溢。当直肠充盈膨胀时,内括约肌发生反射性放松。

❷外括约肌分为三部分:深束、浅束和皮下束。

❸耻骨直肠环是肛提肌的一部分,位于肛管与直肠交界处,将直肠向上托起,与肛管形成80°的角,使粪便不易下降到肛管,仅于排便时放松角度。耻骨直肠环于控制排便功能中与外括约肌密切协调,共同作用,因此将二者总称为 “外括约肌复合体”。

新生儿和幼婴的排便完全是反射作用,直肠充盈即排出;到2岁时,直肠充盈后小儿感觉便意(直肠感觉),但必须迅速提供排便器皿;年长儿童和成人有便意时,如无适当条件,可意志控制。大脑皮层能抑制脊髓排便中枢,冲动经腹下神经(交感)使肛门内括约肌不放松,外括约肌复合体收缩增强,同时乙状结肠舒张,这种现象可维持一分钟,这时直肠内的粪返回乙状结肠,便意即暂消失。肛门粘膜和肛周皮肤有辨别气体、液体和固体的感觉,于正常情况下可产生相应的反应,如让气体通过而控制粪便。

肛门失禁先天性因素,有高位直肠闭锁本已缺乏肛管和内括约肌,再加手术错误将直肠盲袋从耻骨直肠肌环后方拉至会阴;神经系统发育缺陷,如骶骨未发育,脊髓马尾发育不良,脊髓脊膜膨出等。后天性因素有肛管直肠及括约肌系统损伤,如直肠、肛管手术切除等引起的手术后失禁,常见于先天性巨结肠根治术后或高位肛瘘术后。其他原因有: 肛门直肠脱垂导致括约肌松弛可发生暂时失禁;肠炎腹泻时肠蠕动加剧,括约肌不能控制大量液性粪便的压力等;疾病晚期有恶病质患儿全身消瘦,可能有大便失禁。

肛门失禁可分4级:

❶轻度污粪: 即偶有液状大便溢出。

❷污粪:有正常排便,间隔有液状和少量糊状大便排出。

❸部分失禁:即污粪多,有时大量粪便排出。

❹完全失禁:粪便随时排出,不能区别气体、液体和固体粪便,完全不能控制排便。直肠指检:肛门或多或少有松弛感,有时肛门哆开。

第一和第二级污粪的治疗主要是训练按时排空直肠的习惯,调节饮食勿使大便过于稀薄,防止腹泻。治疗后,排便大多能好转,如先天性巨结肠术后污粪于1~2年多能痊愈。第三、四级失禁治疗较困难。外括约肌撕裂伤可作修补术。肛门松弛脱肛兼有部分失禁可作肛门周围箍绕术(Thiersch术参见“直肠脱垂”条)。股薄肌移植术(Pi-ckrell术) 多数有一定或较好的疗效。供应该肌的神经和营养血管于上1/3处进入肌肉,股薄肌肌腱膝内侧处切断,通过数个小切口游离肌体,将它环绕于肛门周围皮下,并固定肌腱于肌体,双侧股薄肌移植术是于每侧股薄肌中1/3稍下切断,交叉环绕于肛周皮下,效果更好。电刺激肛门括约肌法,可用肛塞或电极置于肛管内,通过电刺激括约肌使收缩力加强,对控制肛门有一定的作用,如括约肌已损坏,先作股薄肌替代括约肌术,然后用电刺激。近年来,有人采用游离掌长肌移植取得较好疗效。

肛门失禁

肛门失禁是指肛门失去正常括约功能,不能控制排便。除由于丧失神经支配所造成者外,还可因外伤或手术损伤肛门括约肌,瘢痕愈合后,缺乏弹性弛张功能不良以致失禁。也可因先天性肛门闭锁畸形,行会阴或经腹会阴肛门成形术时,将肛门开口过大,括约肌收缩无力,关闭不紧所致。

肛门失禁可根据括约肌损伤的轻重和病因的不同,分别选用括约肌缝合修复术、阔筋膜条移植环缩术、和股薄肌肌瓣移转括约肌成形术等手术治疗。

(1) 括约肌缝合修复术:括约肌损伤,缺损范围不超过周径的1/3,或因瘢痕愈合弛张无力时适用。手术操作,为在损伤局部作U形皮肤切口,形成蒂位于肛门口部的皮瓣。掀起皮瓣,经仔细解剖显露括约肌的两侧断端,于清除瘢痕组织后,用丝线或金属线将两断端缝合接连。缝合后,肛门的紧张度以恰可容示指指尖通过为宜。

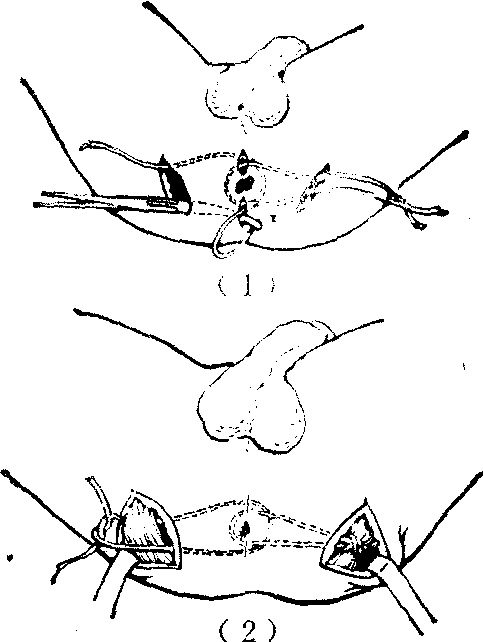

(2) 阔筋膜条移植肛门环缩术: 括约肌损伤严重无法行缝合修复术或丧失神经支配时采用之。操作方法,为在两侧坐骨结节和肛门前后部位各作切口,各切口间经皮下剥离后以环形隧道相通。取阔筋膜两条,先将一条从一侧坐骨结节部的切口穿入,经皮下隧道绕过肛门后,再由该切口引出,呈半环形。将筋膜条的一端穿经臀大肌深部的一股肌纤维后,和另一端收紧打结并缝合固定。另一条筋膜同法操作植入对侧。两条筋膜组成环形使肛门紧缩(图1),松紧以恰能通过示指指尖为适度。

图1 阔筋膜条移植肛门环缩术

(1)两条阔筋膜分别植入两侧的皮下隧道内;(2)筋膜条的一端穿经臀大肌的一股肌纤维后和另一端打结并缝合固定。

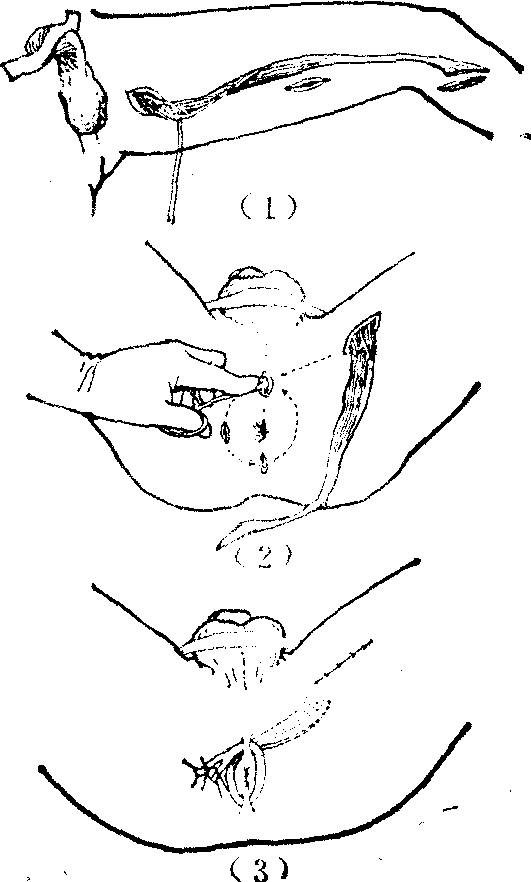

(3) 股薄肌肌瓣移转括约肌成形术: 括约肌广泛缺损或因神经损伤所致括约肌功能丧失时适用。手术原则为将股薄肌的下2/3一段从大腿内侧分离,切断其在胫骨内侧的止点,形成以上端为蒂的肌瓣。分离时应特别注意不可损伤其从近大腿根部进入肌肉的血管神经束。然后将肌瓣引入环绕肛门所剥出的皮下隧道内,绕肛门一周,在适当张力下,将肌瓣远端的肌腱缝合固定在对侧坐骨结节的骨膜及提肛肌上(图2)。如患者较胖,亦可固定在腹股沟韧带内端及内收长肌肌腱上。术后须进行训练,借外展大腿使肛门紧缩,内收大腿和弯腰使之放松,以行使括约功能。

图2 股薄肌肌瓣移转肛门括约肌成形术

(1)股薄肌和由上端进入肌肉的血管神经蒂; (2)将以上端为蒂的股薄肌肌瓣引入环绕肛门所剥离的皮下隧道内;(3)绕肛门一周后,将其游离端缝合固定于对侧的坐骨结节部骨膜和提肛肌上。

肛门失禁因外伤所致,局部皮肤软组织破损严重时,须先行有蒂皮肤移植术修复,为随后施行的筋膜条环缩术或股薄肌成形术提供必要的基础。其肛门部及其周围毁损甚为严重,失禁无望治愈者,则只有行永久性的结肠造口术。

施行任何恢复肛门括约功能的手术,术前肠道的准备,和术后在一定时期内控制排便,以保证创口一期愈合至为重要,必须严格执行。若合并尿失禁时,应放入留置导尿管,以免尿液污染手术部位。

肛门失禁gāng mén shī jìn

fecal incontinence

- 寅识迦河之战是什么意思

- 密是什么意思

- 密是什么意思

- 密是什么意思

- 密是什么意思

- 密是什么意思

- 密是什么意思

- 密不通风是什么意思

- 密不通风是什么意思

- 密不通风是什么意思

- 密且儿是什么意思

- 密主显从时期是什么意思

- 密云不雨是什么意思

- 密云不雨是什么意思

- 密云不雨是什么意思

- 密云不雨是什么意思

- 密云县志是什么意思

- 密云期风习小纪是什么意思

- 密云自西郊。良苗望膏泽,长虹久不散,小雨滋蟊贼。日月煎本根,青黄变生色。是什么意思

- 密什克栋固鲁布是什么意思

- 密什克栋固鲁布是什么意思

- 密付是什么意思

- 密传达生饮是什么意思

- 密传麻黄汤是什么意思

- 密克罗尼西亚是什么意思

- 密克罗尼西亚专属渔区立法是什么意思

- 密克罗尼西亚人是什么意思

- 密克罗尼西亚国际渔业协定立法是什么意思

- 密克罗尼西亚外国捕鱼协定立法是什么意思

- 密克罗尼西亚外国捕鱼禁则立法是什么意思

- 密克罗尼西亚外国捕鱼许可立法是什么意思

- 密克罗尼西亚岛群是什么意思

- 密克罗尼西亚扩大渔区立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼刑罚立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼处罚审判立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼处罚援助立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼担保立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼禁则立法是什么意思

- 密克罗尼西亚捕鱼罚款立法是什么意思

- 密克罗尼西亚海洋渔区权益立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业定义立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业机构建立立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业机构职责立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业机构费用立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业没收立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔业立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔区定界立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔区确定立法是什么意思

- 密克罗尼西亚渔政立法是什么意思

- 密冲通讯是什么意思

- 密切是什么意思

- 密切是什么意思

- 密切党同群众的关系,坚决克服消极腐败现象是什么意思

- 密切联系群众的作风是什么意思

- 密切联系说是什么意思

- 密勒氏评论报是什么意思

- 密勒氏评论报是什么意思

- 密勿之地是什么意思

- 密勿稿是什么意思

- 密印是什么意思