维生素K缺乏症hypovitaminosis K,deficiency of vitamin K

由于维生素K缺乏引起动物血液凝固功能障碍的疾病。自然界的维生素K1存在于植物中,K2存在于微生物中,K3为人工合成。维生素K为动物机体凝血酶原形成所必需。过量应用抗微生物药,影响消化道微生物合成维生素K的能力;或胆汁缺乏,影响维生素K的吸收,均会导致维生素K缺乏。患畜表现为血液凝固时间过长,出血不止。治疗时,可肌肉注射维生素K3,最好血管内同时注射钙剂。

维生素K缺乏症hypovitaminosis K

系营养不良性疾病之一。多与其他种营养缺乏共同存在。可因食物中含量不足、患肠道疾病长期应用广谱抗菌药物可致由细菌合成维生素K减少、患肝胆疾病影响其吸收等而引起。病人主要表现为凝血功能障碍而发生各种部位的出血。治疗:可肌肉注射维生素K。

维生素K缺乏症

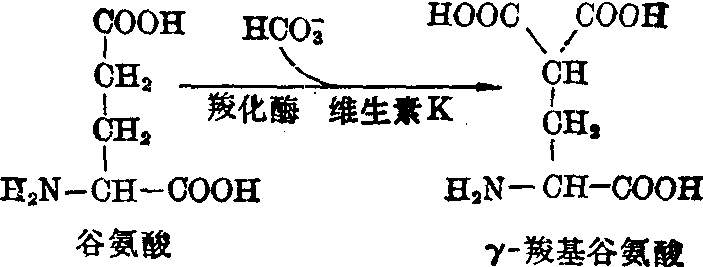

维生素K是凝血酶原、因子VII、IX、X合成时所需要的物质,在肝内通过相应的羧化酶使有关的凝血因子前体中的谷氨酸羧基化,成为γ羧基谷氨酸。后者的作用是结合钙离子,使这些凝血因子发挥作用,故维生素K缺乏时,凝血酶原、因子VII、IX、X减少,严重时发生出血。

维生素K广泛存在于绿叶蔬菜、大豆、米糠、番茄、桔

❶新生儿出血病:发生率约为0.25~0.5%,这是由于新生儿出生后2~3天从母体获得的维生素K消耗完毕,而肠道内细菌很少尚不能合成维生素K,且新生儿的肝功能尚未完善所致。母乳中维生素K的含量很低也是发病因素之一。早产、母亲缺乏维生素K、感染、呕吐、腹泻、应用抗生素等因素有利于发病;

❷长期完全阻塞性黄疸:脂肪的消化吸收发生障碍,脂溶性维生素K不能被吸收;

❸吸收不良综合征: 影响维生素K的吸收;

❹口服抗凝剂: 如双香豆素类药有竞争性抑制作用,使维生素K依赖性凝血因子合成发生障碍;

❺严重肝功能衰竭: 如重症肝炎、肝硬变时,维生素K不能被利用以合成相应的凝血因子;

❻肠内无菌综合征: 手术前口服大量抗生素、磺胺药抑制了肠道细菌,以致不能合成维生素K;

❼蛋白质丧失综合征:蛋白质从消化道丧失,维生素K吸收亦不良。

患者可有鼻衄,牙龈出血,皮肤瘀斑,消化道、泌尿道出血,也可发生肌肉血肿,颅内出血,但较少见。一般说来因子VII、IX、XⅩ及凝血酶原降至正常的5~50%以下时才自发出血。

凝血酶原时间(PT)延长。若PT比正常(12~13秒)延长一倍以上(>24~26秒),即有自发出血的可能。因子IX减少时,活化部分凝血活酶时间(APTT)也可延长。严重肝病时PT及APTT一般都延长。

维生素K2或维生素K44mg口服,每日2~3次;或维生素K1,新生儿每次1~2mg,成人每次10~20mg,静脉注射,24~48小时后,缺乏的凝血因子可恢复正常。大剂量维生素K对新生儿可引起溶血,甚至核黄疸,应加注意。如在短期内必须将维生素K依赖性凝血因子的水平提高,制止由于严重缺乏而致的出血,则应输鲜血、血浆或凝血酶原复合物。严重肝病、双香豆素抗凝治疗时,因子VII的合成首先受到影响,其次为因子X、IX及凝血酶原,补充治疗时,应考虑到因子VII的半清除时间只有5~7小时,故必须每6小时补充一次。

维生素K缺乏症

维生素K缺乏症系指因维生素K吸收、利用或肠道合成障碍而产生的获得性凝血因子缺乏,因子Ⅱ Ⅶ ⅨⅩ减少。严重时常伴有出血症状。

病因及发病原理 维生素K是一组α-甲基-1,4-萘醌衍生物,是肝细胞合成各种具有生理功能的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ所必须的物质。维生素K由小肠吸收,通过淋巴管进入血循环,输送到肝脏,被肝细胞还原成氢醌(KH2)。氢醌是位于内浆网的羧化酶的辅酶。当因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的前体物质(一种无功能的多肽)经肝细胞核蛋白体到内浆网时,维生素K催化这些蛋白质氨基末端谷氨酸的羧基化,从而使这些凝血因子具有生理功能。γ羧基化的凝血因子,具有钙离子的结合位点,通过钙的桥联使这些凝血因子结合到血小板膜表面,浓缩、转化成有活性的丝氨酸蛋白酶,促使凝血酶的形成而具有止血功能。

维生素K缺乏时,免疫学方法显示Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ血浆含量正常而功能受损。维生素K缺时Ⅶ因子活性首先迅速减弱,以后依次为Ⅸ、Ⅹ、Ⅱ因子。除上述凝血因子外,依赖维生素K的血浆因子还有人血浆蛋白C、蛋白S。

维生素K在自然界分布极广,存在于绿叶蔬菜(特别是菠菜及包心菜)、大豆、西红柿、橘子、米糠、肝脏、蛋黄等食物中。K1、K2是维生素K的天然形式,脂溶性。一般K1主要存在于绿叶蔬菜,K2由低位回肠及结肠内细菌所合成,K1、K2的混合物存在于动物组织中。K3是合成的水溶性维生素K,易被小肠吸收,但必需在肝脏内转化成维生素K2,因此在促进γ羧化作用中不如K1迅速。

人体无贮存的维生素K。正常饮食中的绿叶蔬菜可供足够的维生素K,成人每天每公斤体重只需0.03μg,因此并不存在单纯由于摄入不足而引起的维生素K缺乏症。三种较常见的维生素K缺乏症为:

(1) 继发于吸收或利用障碍所致的低凝血酶原血症:吸收障碍是由于脂肪消化吸收障碍使脂溶性维生素K不能被吸收,见于梗阻性黄疸、胆瘘或吸收不良综合征。利用障碍包括严重肝病肝功能衰竭时维生素K不能被利用合成凝血因子;慢性腹泻、脂肪痢、局限性回肠炎、小肠结肠炎、溃疡性结肠炎以及胃肠广泛手术切除后使维生素K吸收不良; 口服抗菌素如新霉素类所造成的肠内灭菌状态等。

(2) 新生儿低凝血酶原血症:发生率约0.25~0.5%,由于新生儿出生后2~3天从母体获得的维生素K消耗完毕,而肠道菌很少,尚不能自己合成维生素K,且新生儿肝功能尚未完善,母乳中维生素K含量少,因此如为早产儿、母亲缺乏维生素K、新生儿感染、口服抗菌素、呕吐、腹泻等均可能发病。

(3) 口服抗凝剂治疗: 口服抗凝药如双香豆素及其衍生物,结构都与维生素K极相似,它们在肝脏合成依赖维生素K的凝血因子的作用上与维生素K起竞争性拮抗作用。因此,在用抗凝剂进行治疗时,四种凝血因子活性很快从血循环中消失,但半衰期各不同,Ⅶ首先消失,其次为Ⅸ、Ⅹ、Ⅱ。

临床表现 常见症状有鼻衄,牙龈渗血,皮肤,消化道,泌尿道出血,偶可发生肌肉血肿,颅内出血等。

诊断 因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ缺乏时凝血酶原时间延长,若超过正常(12±0.5s)一倍以上即可发生自发性出血症。因子Ⅸ减少时,APTT(活化部分凝血活酶时间)也可延长。当因子Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ严重缺乏时,凝血时间,复钙时间延长。患者存在维生素K缺乏的病因,结合实验室检查即可明确诊断。

治疗 维生素K3或K4口服,维生素K1肌注或静脉滴注,常用于维生素K缺乏症的预防或治疗。在所有维生素K制品中,K1作用最迅速,本身无毒性,临床使用最广泛,治疗剂量:

❶小剂量:每日2.5~10mg。

❷中等剂量:每日10~50mg。吸收障碍性维生素K缺乏、双香豆素治疗中的患者,如有出血倾向,肌注K110~20mg足以纠正临床症状,8~24小时内即可明显提高血浆凝血酶原含量,每日20~50mgK1可作为急性肝炎的突击性治疗,手术前应用。双香豆素治疗中并发严重出血时,给以50mgK1以每分钟1mg速度静脉滴注,在4~6小时内可纠正凝血酶原时间。

❸大剂量:每日100~200mg。只有在双香豆素治疗过程中产生严重出血症状时,大剂量连续数天静滴注K1才有必要。并为在K1治疗作用未产生之前几小时内赢得时间,需同时输新鲜血或新鲜冷冻血浆,以提供机体缺乏的凝血因子。因子Ⅶ的半清除时间仅5~7小时,因此必须反覆补充输注。凝血酶原复合物或Ⅸ浓缩剂常有引起血栓形成或并发肝炎的危险,一般避免使用。

维生素K1本身无毒性,一般采用肌肉注射或静脉滴注。仅在紧急情况下,才允许缓慢静脉注入。极个别情况下,注射局部可发生硬皮病样皮肤反应。

预防 为防止新生儿维生素K缺乏,可给孕妇注射维生素K或给新生儿补充维生素K,每日肌注1~3mg K1可安全预防新生儿、特别是早产儿的维生素K缺乏症。由于维生素K在体内的排泄过程与胆红质相竞争,新生儿或早产儿的酶系统又不成熟而维生素K排泄功能受限,因此如使用过大剂量的K1(>5mg/d)可引起溶血性贫血、胆红质血症。常发生于母亲或新生儿本身曾接受过维生素K治疗者,或葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏及维生素E血浓度低下儿童。对一些有脂肪消化及吸收不良或长期服用广谱抗菌素的患者,应设法防止维生素K缺乏。

- 丽草是什么意思

- 丽莎是什么意思

- 丽莎的哀怨是什么意思

- 丽莎集是什么意思

- 丽萼是什么意思

- 丽葩是什么意思

- 丽蕊是什么意思

- 丽藻是什么意思

- 丽藻堂是什么意思

- 丽藻堂文集是什么意思

- 丽藻春葩是什么意思

- 丽藻青琅编是什么意思

- 丽蚜小蜂是什么意思

- 丽蝇蛋白是什么意思

- 丽装是什么意思

- 丽观是什么意思

- 丽词是什么意思

- 丽词雅义,符采相胜是什么意思

- 丽词雕藻是什么意思

- 丽译书院是什么意思

- 丽语是什么意思

- 丽谯是什么意思

- 丽谯吹动梅花引。是什么意思

- 丽谯门之战是什么意思

- 丽豆是什么意思

- 丽质是什么意思

- 丽质温柔更老成是什么意思

- 丽辞是什么意思

- 丽辞四对是什么意思

- 丽达与天鹅是什么意思

- 丽达与天鹅① [爱尔兰]叶芝是什么意思

- 丽迹是什么意思

- 丽逸是什么意思

- 丽邑县是什么意思

- 丽邮是什么意思

- 丽都是什么意思

- 丽都桥是什么意思

- 丽都饭店专业技术学校是什么意思

- 丽采是什么意思

- 丽鉤芒是什么意思

- 丽钟阁是什么意思

- 丽锦是什么意思

- 丽闲是什么意思

- 丽阳是什么意思

- 丽雅是什么意思

- 丽霄是什么意思

- 丽靓是什么意思

- 丽靡是什么意思

- 丽音是什么意思

- 丽颜是什么意思

- 丽风是什么意思

- 丽食是什么意思

- 丽饰是什么意思

- 丽馆是什么意思

- 丽马是什么意思

- 丽马一圉是什么意思

- 丽魄是什么意思

- 丽鸟媒是什么意思

- 丽黄是什么意思

- 丽黠是什么意思