维生素C

又名抗坏血酸。溶于水,结晶维生素C稳定,水溶液易被热、光、碱性溶液等破坏。人体内不能合成维生素C,须由食物供给。维生素C的主要生理功能:

❶与胶原蛋白的合成有关:胶原为一种特殊的蛋白质,它是细胞和细胞相连结的粘合剂。缺乏维生素C,胶原就难以合成,创伤愈合延缓,微血管壁变得脆弱易破,而产生不同程度的出血。同样,对于溃疡和癌症所引起的正常细胞溃裂,维生素则发挥着阻止作用。

❷有软化血管、净化血液的作用:抗坏血酸硫酸盐可在人体内将胆固醇转变成能溶于水的硫酸盐,有助于清除血中的胆固醇,从而避免动脉硬化。维生素C也参与肝脏内胆固醇的羟化作用,形成胆酸,降低血液中胆固醇含量。

❸促进人体对铁的吸收:维生素C能将Fe+++还原为Fe++,增进铁在肠道中的吸收,并利于铁在机体的贮存,为红细胞生成提供必需的原料。

❹与抗体的生成有关:抗体(免疫球蛋白)的合成需要半胱氨酸。维生素C能将食物内蛋白质所含的胱氨酸还原成半胱氨酸而促进抗体的形成。

❺与肾上腺皮质激素的合成有关:肾上腺富含维生素C,此维生素可能参与肾上腺皮质激素的合成。肾上腺皮质中维生素C的含量在应激状态下(如过度紧张)降低,补充维生素C,可恢复体力,解除疲劳和缓解紧张的情绪。缺乏维生素C可得坏血病。维生素C在蔬菜和水果中广泛分布,以绿叶蔬菜和柑桔类含量最多。乳母饮食合理,每100毫升乳汁中约含4—7毫克维生素C,一般可满足乳儿需要。牛、羊奶经煮沸后,维生素C损失殆尽,应另补充含维生素C丰富的食品。维生素C易被氧化,亦易溶于水,烹调时间宜短,不宜用焯的烹调方法处理。儿童需要量:30—50毫克/日。

维生素Cweishengsu C

英文缩写VC。又称“抗坏血酸”、“抗坏血病维生素”。水溶性维生素之一。广泛存在于新鲜蔬菜、水果中。但因性质不稳定,受热易破坏,又极易被氧化(尤其在中性、碱性溶液中),所以在食物存放、烹调等过程中易被破坏。VC的生理功能很多,尚未全部搞清,已知主要有以下几方面:(1)参与体内的氧化还原反应。VC的化学结构决定了它极易被氧化,自身表现为一种较强的还原剂,但当体内存在着氢的供体时,被氧化的VC又可以重新被还原,从而自成一个氧化还原体系,在机体内起多方面作用。如保持某些酶(含-SH基的酶)的活性,起到解毒作用;促使难予吸收的三价铁盐还原为容易吸收的二价铁盐,加强肠道对铁的吸收等。(2)促进胶原蛋白的形成,维持结缔组织的正常代谢功能。由于胶原蛋白中所含有的大量羟脯氨酸和羟赖氨酸是由对应的氨基酸羟化生成的,而VC对于维持催化该反应的羟化酶的活力是必不可少的,因此当Vc缺乏时,使胶原结构异常,结果使细胞间隙加大,结缔组织韧性下降,血管壁通透性和脆性加大,伤口不易愈合,发生毛细血管出血、牙龈出血、皮下和粘膜出血、关节肿胀疼痛、水肿、贫血、牙齿和骨骼易折断、机体抵抗力下降等一系列症状,即所谓坏血病。严重的可引起全身广泛出血,甚至死亡。(3)参与体内激素、胆固醇、胆酸、儿茶酚胺、5-羟色胺等多种重要物质的合成及转化。对于VC的功能,近年研究甚多,有人认为VC有提高抵抗力、防癌、抗衰老等多方面功能。做为药物,VC不仅用于治疗坏血病,还广泛地用于各种传染病、慢性病、贫血、外伤、骨折、感冒、肝炎、心血管疾病、癌症等多种疾病的辅助治疗。虽然体内VC达到一定水平,多余的便会由尿排出,但过量服用仍会引起呕吐、疲劳、腹绞痛和结石等不良作用。一般情况下应尽量通过饮食来摄取足够量的VC。

维生素Cwenshengsu C

又名抗坏血酸。溶于水,结晶维生素C稳定,水溶液易被热、光、碱性溶液等破坏。人体内不能合成维生素C,须由食物供给。维生素C的主要生理功能:

❶与胶原蛋白的合成有关:胶原为一种特殊的蛋白质,它是细胞和细胞相连结的粘合剂。缺乏维生素C,胶原就难以合成,创伤愈合延缓,微血管壁变得脆弱易破,而产生不同程度的出血。同样,对于溃疡和癌症所引起的正常细胞溃裂,维生素C则发挥着阻止作用。

❷有软化血管、净化血液的作用:抗坏血酸硫酸盐可在人体内将胆固醇转变成能溶于水的硫酸盐,有助于清除血中的胆固醇,从而避免动脉硬化。维生素C也参与肝脏内胆固醇的羟化作用,形成胆酸,降低血液中胆固醇含量。

❸促进人体对铁的吸收:维生素C能将Fe+++还原为Fe++,增进铁在肠道中的吸收,并利于铁在机体的贮存,为红细胞生成提供必需的原料。

❹与抗体的生成有关:抗体(免疫球蛋白)的合成需要半胱氨酸。维生素C能将食物内蛋白质所含的胱氨酸还原成半胱氨酸而促进抗体的形成。

❺与肾上腺皮质激素的合成有关:肾上腺富含维生素C,此维生素可能参与肾上腺皮质激素的合成。肾上腺皮质中维生素C的含量在应激状态下(如过度紧张)降低,补充维生素C,可恢复体力,解除疲劳和缓解紧张的情绪。缺乏维生素C可得坏血病(见“维生素C缺乏症”)。维生素C在蔬菜和水果中广泛分布,以绿叶蔬菜和柑桔类含量最多。乳母饮食合理,每100毫升乳汁中约含4~7毫克维生素C,一般可满足乳儿需要。牛、羊奶经煮沸后,维生素C损失殆尽,应另外补充含维生素C丰富的食品。维生素C易被氧化,亦易溶于水,烹调时间宜短,不宜用焯的烹调处理。儿童需要量30~50毫克/日。

维生素Cvitaminum C

又叫维生素丙、抗坏血酸、系人体一种重要营养素。为水溶性,主要存在于新鲜蔬菜、水果中(其中西红柿、鲜枣、山楂、辣椒、桔子中含量最多)。其主要生理功能是:促进体内胶元蛋白及粘多糖合成;增加毛细血管壁致密性,减低其脆性与通透性;参加体内氧化还原反应;有解毒作用。如缺乏维生素C可发生坏血病。临床用于各种维生素C缺乏症、肝脏疾病、中毒等。药用制剂:片剂每片50mg、100mg;针剂每支0.1g、0.5g、2.5g。治疗:可依病情口服或注射用。

维生素C

见“医药卫生”中的“维生素C”。

维生素C

又称“抗坏血酸”、“丙种维生素”。新鲜蔬菜和水果均含有。医用为人工合成品。参于体内糖的代谢及氧化还原过程,增加毛细血管致密性,减低其渗透性及脆性,刺激造血功能,增加机体对感染的抵抗力。用于坏血病防治、各种急、慢性传染病等。参见“生物”中的“维生素C”。

维生素Cvitamin C

亦称抗坏血酸。缺乏时影响体内的胶原形成,使结缔组织、骨骼及毛细血管不能完好维持,从而导致血管易破裂,牙齿易松动,骨骼脆弱易折,以及创伤不易愈合。此外,它因具有还原性而能促进铁的吸收,并可保护维生素A、维生素E及某些B族维生素不被氧化。富含维生素C的食物有鲜枣、山楂、柠檬、橘子等水果和新鲜蔬菜。成人每日需要量为70~75mg,孕妇为100mg,乳母为150mg。

维生素C

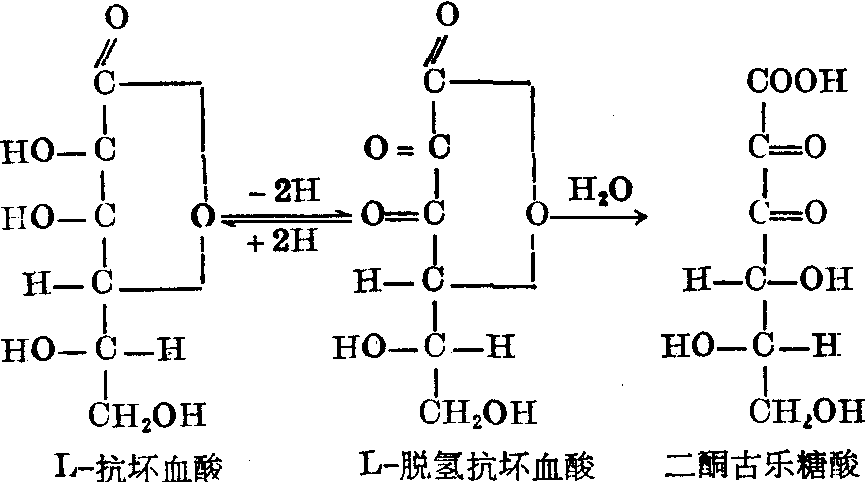

维生素C又名抗坏血酸,自然界存在的维生素C是L-型,D-型无生物活性。维生素C分子中2、3碳原子上的羟基易被氧化成酮基,形成脱氢抗坏血酸,它仍具有与抗坏血酸相同的生理活性。脱氢抗坏血酸进一步水合,形成二酮古乐糖酸,失去生理活性。

维生素C的灭活

抗坏血酸溶于水,稍溶于丙酮与低级醇类。结晶维生素C稳定,水溶液易为大气中O2破坏;微量重金属离子加速维生素C的氧化过程。

很多动物能在体内利用葡萄糖合成维生素C,因此这些动物不需要外源性维生素C。人、猴和豚鼠体内不能合成维生素C,仍须由食物供给。维生素C在小肠内易被吸收,并在体内有少量贮存,故人吃无维生素C膳食时,在一定时期内不致出现缺乏症状。肝和肾中均有较高的维生素C含量,一般可达100mg%左右。

维生素C从尿、汗和粪便中排出,主要排出渠道是尿。尿中维生素C的排出量依据体内贮存、摄入量和肾功能而定。一般血浆维生素C含量与尿排出量有密切联系。血浆浓度在1.4mg%以下时,每日尿中排出量约为每100ml血浆中所含维生素C毫克数的20倍。如血浆含量为1mg%时,则尿中排出量约为20mg。L-抗坏血酸的分解代谢产物主要为草酸,尚有少量2,3-二酮古乐糖酸,均由尿中排出。

生理功能 维生素C最重要的一个生理功能是在胶原蛋白合成中的作用。胶原蛋白含有较多的羟脯氨酸和羟赖氨酸,它们由蛋白质分子脯氨酸和赖氨酸羟化而成。维生素C在羟化作用中的功能是激活羟化酶。缺乏维生素C时胶原合成受到损害,创伤愈合延缓;又可使微血管脆弱而产生不同程度的出血,如膳食中长期供给不足可出现坏血病。

酪氨酸的氧化代谢需要维生素C,坏血病患者尿中出现对羟基苯丙酮酸时,表明酪氨酸氧化不完全。给维生素C缺乏的豚鼠服用0.5g酪氨酸,尿中排出对羟基苯丙酮酸,补充维生素C即行停止。维生素C的作用在于激活对羟基苯丙酮酸氧化酶,使对羟基苯丙酮酸形成2,5-二羟苯乙酸,然后继续代谢,最后形成甲酸与乙酰醋酸参与三羧酸循环。

维生素C将Fe+++还原为Fe++,增进铁在肠道中的吸收,并促使运铁蛋白的铁转移到器官铁蛋白中,以利铁在机体的贮存。在四氢叶酸的N5或N10位上联结甲酰、甲基、羟甲基或亚胺代甲基以形成活性化合物,需要维生素C参与。

抗坏血酸硫酸盐可在人体内将胆固醇转变成能溶于水的硫酸盐,有助于从循环系统中除去胆固醇。抗坏血酸也参与肝脏内胆固醇的羟化作用,形成胆酸,降低血液中胆固醇的含量。

肾上腺富含维生素C,此维生素可能参与肾上腺皮质激素的合成。肾上腺皮质中维生素C的含量在应激情况下降低,口服大剂量维生素C可增加人体对低温的耐受性。

人体需要量与食物来源 血浆维生素C可反映膳食摄入情况,膳食调查结果表明,每日摄入75mg,血浆水平为56.8μmol/L(1.0mg/dl),摄入50mg,血浆水平为48.3μmol/L (0.85mg/dl),摄入25mg,血浆水平为17.0μmol/L(0.3mg/dl)。白细胞与血小板中维生素C含量,可衡量机体中维生素C的营养状况。可将全血离心,然后测定析出的白细胞和血小板层中的维生素C含量。膳食中维生素C充裕时,白细胞、血小板层中含量可达1420μmol/L(25mg/dl),血浆含量达56.8μmol/L(1mg/dl)。白细胞、血小板层维生素C含量低于1136μmol/L(20mg/dl),表示机体内维生素C不足,坏血病患者低于113.6μmol/L(2mg/dl)。静脉注射维生素C100mg后,3h内排出50%者为正常,15%者为缺乏。口服500mg维生素C后4h内,尿中排出5mg以上者为正常,3mg以下者为缺乏。人体每公斤体重每日需要维生素C约0.5mg,成年人每日摄入45mg可维持机体适当的维生素C营养水平; 摄入低于10mg将出现缺乏症状。各国最近公布的每日膳食中维生素C供给量差异较大。成年人每日最低者为30mg,最高为75mg;我国成年人供给量订为60mg,孕妇为80mg、乳母为100mg,不同年龄儿童为30~50mg。

抗坏血酸在蔬菜和水果中广泛分布,以绿色蔬菜和柑桔类含量最多。柿叶的维生素C含量极为丰富,每100g新鲜柿叶的维生素含量可达2000mg以上,柿叶经过干燥制成柿叶茶,其含量每100g可达1000mg左右,是维生素C的极好来源。动物肝肾中也含有少量。

维生素C易被氧化,亦易溶于水,烹调时间宜短,不宜用焯的烹调处理。

维生素C

维生素C又名抗坏血酸。坏血病虽是古老的病,但维生素C的发现却也在本世纪20年代。1928年SzentGyorgyi首先从匈牙利辣椒中分离出晶形维生素C。

维生素C的结构颇似六碳单糖,易受氧化失去两个氢而成为氧化型。在体内还原型与氧化型两种维生素C都存在也都有生理效应。结构中的两个极活跃的烯醇基可能就是它的生理功能的化学基础。通过烯醇基维生素C具有递氢作用。在酪氨酸氧化系统中,它就是这样起作用的。人们还利用烯醇基的强还原性质,用2,6—二氯酚靛酚滴定法,和能与2,4—二硝基苯肼形成有色的腙的比色法测定维生素C。

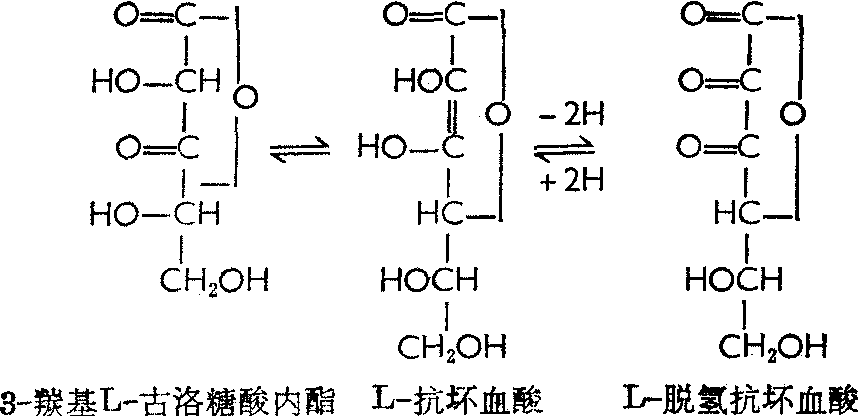

各种生物虽都需要维生素C,但也都能自己合成,只有人和灵长类以及豚鼠失去了这一本领,必须从食物中获得维生素C。不能合成的主要原因是缺少古乐糖氧化酶。此酶能变古乐糖为抗坏血酸。显然,我们的祖先在糖代谢上发生了遗传突变,丧失了古洛糖氧化酶,故坏血病应属于一种遗传缺陷病。只因食物中含有维生素C,弥补了人类的缺陷,才幸免于这一灾难。

使用全部以核素标记碳原子的抗坏血酸做实验已经证明,维生素C在大鼠或豚鼠体内能完全氧化生成CO2呼出体外。但在人体内并非如此,它能变成草酸,是内源性草酸的主要来源。而且在豚鼠体内维生素C的半寿期为4d,在人体内则为16d。豚鼠食物中缺少维生素C3周内就出现坏血病,人类则需时3~4个月。可见在不同物种的体内维生素C的代谢途径不同。

早在1720年就知道用柑桔类水果能治坏血病。此病早期症状为疲倦、贫血、体重减轻、伤口愈合迟缓,对感染抵抗力弱。逐渐发展至牙龈肿胀极易出血,牙齿松动,关节痛,易骨折,皮下出血……等。病变几乎都发生在骨、牙、软骨组织、结缔组织等来自间质的支架组织。其主要特征是不能形成细胞间质以维持其正常功能,故发生出血、牙松、骨折等典型症状。

现已知结缔组织的胶原蛋白中含有很多羟脯氨酸。而脯氨酸羟化成羟脯氨酸时必需有维生素C参加。故缺乏维生素C则羟脯氨酸减少,胶原生成发生障碍,影响细胞间质的生成。

维生素C的重要生理功能与它的强还原性质有密切关系。在体内它能进行可逆的氧化还原反应。谷胱甘肽(GSH) 就是能使氧化型抗坏血酸变成还原型的许多化合物中的一种。正如上述脯氨酸羟化过程中,维生素C也在许多其它羟化反应中起作用: 如对-羟苯丙酮酸变成尿黑酸,多巴胺变成肾上腺素等。而且缺乏维生素C的豚鼠尿中常排出对-羟苯丙酮酸。肾上腺组织中的维生素C含量特别高。从胆固醇合成肾上腺皮质激素必需经过羟化。当注射ACTH时肾上腺皮质中的胆固醇和维生素C的含量都下降,与此同时皮质激素增加。可见维生素C参与皮质激素的生物合成。在细胞微粒体部位抗坏血酸可能参与羟化反应和电子传递过程。有许多报告认为维生素C与谷胱甘肽,NAD(或NADP),FAD (或FMN),细胞色素C等联系起来构成氧化还原体系,并在其中起递氢作用。然而必须指出,在这些反应中,维生素C并非有特异的功能,而是可以由其它具有氧化还原性质的类似化合物所代替。而且这些生化功能的机制尚不清楚。

Linus Pauling认为维生素C可减少伤风的感染次数和病情的严重程度; 促进伤口愈合; 且有抗氧化作用,故维生素C与维生素E+同用,有抑制心脏病发展的重要意义。Pauling主张以每日口服数克维生素C的大剂量防止或治疗伤风并认为对冠心病也有益。因为目前对伤风的原因和维生素C的作用机制都不很清楚,故对此尚有争论。

维生素C

维生素C(vitamin C)具有抗坏血作用,故又称抗坏血酸(ascorbic acid),是一个六碳链的内酯,1932年King和Wangh分离出纯结晶,m.p.190~192°,具有烯二醇的结构,呈酸性,可形成烯醇盐,不溶于有机溶剂,易溶于水。在水溶液中为酮式的3-羰基L-古洛糖酸内酯。自然界存在的是L-型,D-型没有生物活性。维生素C是一种还原剂,容易氧化失去两个氢,成脱氢抗坏血酸,氧化型的抗坏血酸和还原型抗坏血酸有相同的生理活性。

所有的动物均需要维生素C,但只有包括人、猴等少数几种动物,由于体内缺少合成维生素C的古洛糖酸内酯氧化酶(L-gulonolactone oxidase)而需要从食物中摄取。维生素C广泛存在于新鲜水果中,如桔子、鲜枣、山楂等含量很高,有些野生果子如酸枣、刺梨、弥猴桃中的维生素C含量比水果含量高得多。绿叶菜如油菜、菠菜以及柿子茭、西红柿等也是丰富的来源。

维生素C的主要功能是参与胶原的形成和维持,因此在骨胳形成,创伤愈合和维持健康的齿龈中起重要的作用。此外在代谢功能方面它亦是活化叶酸,胆固醇转化为胆酸和色氨酸转化为神经传导介质5-羟色胺所必需的,另外维生素C也是强还原剂可以保护其他物质(如维生素A)免受氧化。其氧化还原特性能保护含巯基酶的巯基,从而具有解毒作用。同时摄取维生素C和含铁离子的食物,前者可使三价铁还原为二价铁。因而促进铁的吸收和转运,维生素C有助于与铁结合的转铁蛋白运转到肝脏,并形成含铁蛋白以储藏于肝脏、脾脏和骨髓中。

由于我国有些人群,尤其是农村居民的饮食习惯,在冬季吃新鲜蔬菜和水果较少,维生素C缺乏是我国人民较有普遍性的营养缺乏病。维生素C缺乏能引起坏血病。使毛细血管的脆性及渗透性增加而导致出血。其早期症状为齿龈出血,齿龈炎以及牙齿松动等。严重时,可能有眼结膜、视网膜或大脑出血。

治疗坏血病,应大量口服维生素C,每次200~300mg,每日3次,可使出血症状迅速消失。不能口服或胃肠道吸收不良时,可肌内或静注,每次200~500mg,每日1次。静脉给药需要稀释,以缓注为宜。

维生素C除了用以治疗坏血病以外,许多医学家认为维生素C对机体代谢有多方面的影响,因此广泛采用大剂量维生素C作为治疗或辅助治疗的重要药物。虽然这些看法尚无很多实验支持,但一直在沿用,用得较多的有以下几方面:

❶治疗急型克山病:1960年西安医学院克山病研究室采用大剂量维生素C治疗急型重症克山病,(原因不明的心肌病)使病死率由原来的80%以上下降到20%以下,休克的缓解率可达95%。至今仍然认为静脉注射大剂量维生素C是治疗急重症克山病较为有效的方法。治疗方案是首剂静脉注射10g,以后每隔4~8小时再予补充5g,使血浆维生素C浓度最低可维持在10mg%左右,方能有效地保证其治疗作用。其机制尚不十分清楚。

❷防治传染病: 感冒时维生素C的代谢有改变,在感冒初期白细胞中的维生素C很快下降,血浆和尿中的维生素C量也下降,所以许多医生认为补充大剂量(每天1g)维生素C以维持白细胞中的浓度是有益的。维生素C与机体的免疫功能有关。一般在感冒初起时,每日服1~2g维生素C,以后逐渐增加到每日4~10g。这样的治疗剂量对感冒、流感和其他传染病都有一定的效果,如果每日1~4g,效果不显著。治疗病毒感染时,剂量要增加到10g/d。

❸促进伤口愈合: 维生素C参与人体胶原合成,而胶原是结缔组织的主要成分。当创伤和骨折时需要生成新的结缔组织,故补充大量维生素C有利于伤口愈合,有些外科医生除在术前给维生素C外,在术后的每升静注液中加5g或5g以上的维生素C。

❹缺铁性贫血:用铁剂治疗缺铁性贫血时,临床常用维生素C辅助治疗,因维生素C与铁盐同服,可促进铁的吸收,增强其疗效。剂量为每次0.1~0.2g,每日3次。

❺抗过敏:早就发现维生素C有抗一些药物引起的过敏反应。近年来观察到哮喘病人每日服用1g维生素C,14周可减小哮喘的严重程度和发病频率。

大剂量的维生素C;除有部分有胃肠道反应外,认为是无毒的。但亦有报道太过量的摄食可引起尿酸尿,吸收过量的铁离子和损害白细胞的杀菌作用。故认为不长期大剂量服用为更好。

- 舌缩口噤方是什么意思

- 舌者兵也是什么意思

- 舌者门户之关钥是什么意思

- 舌耕是什么意思

- 舌耕余话新集是什么意思

- 舌耘是什么意思

- 舌耘斋是什么意思

- 舌肉香肠是什么意思

- 舌肌是什么意思

- 舌肌萎缩是什么意思

- 舌肌萎缩征是什么意思

- 舌肌运动是什么意思

- 舌肿是什么意思

- 舌肿不消方是什么意思

- 舌肿二十五是什么意思

- 舌肿出血方是什么意思

- 舌肿咽痛方是什么意思

- 舌肿块是什么意思

- 舌肿塞口方是什么意思

- 舌肿大是什么意思

- 舌肿病是什么意思

- 舌肿瘤切除术是什么意思

- 舌肿胀是什么意思

- 舌胀是什么意思

- 舌胀塞口方是什么意思

- 舌胀大是什么意思

- 舌胀满口方是什么意思

- 舌背是什么意思

- 舌背动脉是什么意思

- 舌背裂纹是什么意思

- 舌胎是什么意思

- 舌胎语謇方是什么意思

- 舌胖是什么意思

- 舌胖嫩是什么意思

- 舌胖齿形是什么意思

- 舌脉粗胀是什么意思

- 舌脊音/非舌脊音是什么意思

- 舌脷是什么意思

- 舌脷嘴是什么意思

- 舌腭肌是什么意思

- 舌腹是什么意思

- 舌腺是什么意思

- 舌膜是什么意思

- 舌自痹是什么意思

- 舌舐上腭是什么意思

- 舌舐鼻尖——差一大截是什么意思

- 舌舒是什么意思

- 舌舔是什么意思

- 舌舔头是什么意思

- 舌色是什么意思

- 舌色主病是什么意思

- 舌色淡是什么意思

- 舌芒于剑是什么意思

- 舌花花是什么意思

- 舌苔是什么意思

- 舌苔厚是什么意思

- 舌苔图谱是什么意思

- 舌苔干燥是什么意思

- 舌苔灰黑是什么意思

- 舌苔焦黄是什么意思