维生素B12缺乏的巨幼细胞贫血

维生素B12的代谢 维生素B12(简称B12)即氰钴铵,其化学公式为C63H88O14N14PCo,分子量1,355。人体内的B12来源于动物食物如肝、肾、肉类、鱼、禽蛋,乳和乳制品。在上述食物中,B12主要以各种辅酶的形式存在,这些辅酶大多与肽结合。肠道下部的细菌虽能合成B12,但因缺乏内因子,极少能被吸收利用。

B12是一种水溶性维生素。当食物中B12的含量<2μg时,B12须与胃粘膜分泌的内因子结合后方能被肠道吸收。B12-内因子复合物在回肠中在钙离子存在和pH5.6以上的条件下能附着在回肠粘膜的绒毛上一种特殊的B12受器上,将B12吸收入粘膜细胞而内因子不被吸收。在正常情况下,食物中约60~80%的B12能被吸收;但如缺乏内因子时,被吸收的B12不到2%。如口服大剂量B12制剂后,肠道内浓度增高则B12在整个小肠中都能很快地通过被动的弥散而被吸收。

已被吸收的B12缓慢地进入血液。约于进食后3~4小时,B12首先出现于血浆中,8~12小时时出现高峰。吸收后的B12与转钴胺II (transcobalamin II)结合,大部分进入肝脏贮存。到口服8小时后,大部分与转钴胺I (transcobalamin I)结合,慢慢地转输至身体各组织。转钴胺II分子量38,000,主要是一种β球蛋白,转钴胺I分子量121,000,是α球蛋白。

正常人含B12约2~5mg,其中约1mg贮存于肝脏中。血液中的浓度平均约470ng/L。每日从尿中排出约在0.25μg以下,未被吸收和从胆液排出后尚未被再吸收的部分自粪中排出。据估计B12的需要量,正常人每日从食物中供给约需2~5μg,婴儿约需1~2μg。在儿童、少年、妊娠、甲状腺机能亢进、感染和溶血性贫血等情况下,B12的需量增加。

B12的功能 在微生物中多种酶反应都需要维生素B12辅酶作为辅因子。这些反应大致上可分成两大类:一类是需要5'-脱氧腺苷钴胺素的反应,另一类是需要甲基钴胺素的反应。在哺乳动物的组织中,已知确需B12的反应只有两种。一种反应是从高半胱氨酸合成甲硫氨酸,此反应中不但需要甲基钴胺素,同时也需要N5-甲基-四氢叶酸(N5-甲基-FH4):![]()

第二种反应是甲基丙二酰辅酶A转变为琥珀酸辅酶A:

在动物和人类中B12缺乏可造成DNA和髓磷脂合成的缺陷。

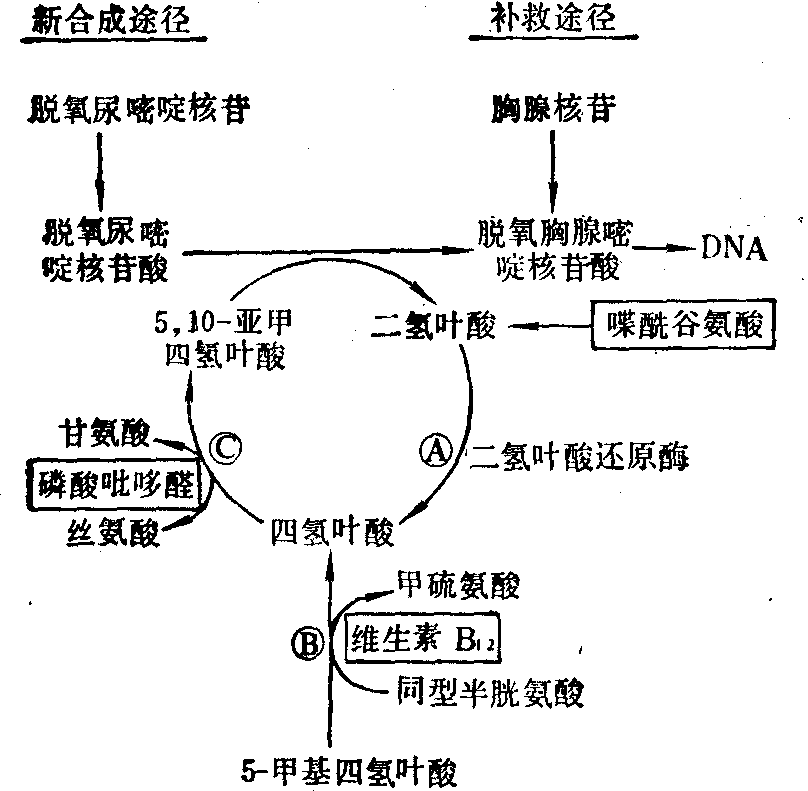

在细胞内DNA的合成过程中,B12起着重要的作用。在DNA胸腺嘧啶的新合成过程中,特别是尿嘧啶脱氧核苷酸(dUMP)经甲基化作用变成胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP)的过程中,需要5,10-甲酯-四氢叶酸(叶酸还原辅酶之一),而在后者的合成过程中,B12、叶酸和吡哆醇均有相互作用。因此,不论B12、叶酸或吡哆醇的缺乏均能引起DNA合成障碍,产生巨幼细胞贫血。dTMP的新合成过程中需要还原叶酸(四氢叶酸),因此在dUMP甲基化转变为dTMP的过程中,5-亚甲基四氢叶酸被氧化为二氢叶酸。四氢叶酸部分源自食物,部分从叶酸的各种辅酶还原成四氢叶酸的不断循环中产生。四氢叶酸的另一新生来源是在高半胱氨酸经甲基转换变成甲硫氨酸的过程中,5-甲基四氢叶酸变成四氢叶酸,而这一过程需有B12参与。在B12缺乏时,5-甲基四氢叶酸可积聚起来而可利用的四氢叶酸减少。这种代谢紊乱又转而使具有辅酶功能的亚甲基四氢叶酸的可利用量减少,结果影响dTMP的合成。因此,不论是叶酸还是B12缺乏,引起巨幼细胞增生时的DNA合成障碍都是四氢叶酸不足的直接结果。

吡哆醇以磷酸吡哆醛的形式也参与上述的四氢叶酸循环。在丝氨酸及甘氨酸的互相转换过程中,吡哆醇是必不可少的。因此吡哆醇的缺乏也能影响DNA的合成,并发生巨幼细胞贫血(见图)。

病因 维生素B12缺乏完全由于食物中含量太低而引起者极为罕见,除非身体需要量增加,食物中的含量又不能适应身体的需要而造成相对的缺乏。B12缺乏几乎都是消化道的某种疾患影响其吸收功能而发生。这些疾患引起B12缺乏的机理是:缺乏内因子或肠道吸收功能障碍。此外,慢性胰腺病也能影响B12的吸收,某些药物也可以引起B12的吸收或代谢障碍。引起B12缺乏的各种原因如下:

(1)营养不良: 食物中缺少动物蛋白。

(2)需要量增多: 妊娠、溶血性贫血、感染、甲状腺机能亢进等。

(3) 吸收不良:

❶缺乏内因子。如恶性贫血、胃切除

❷肠道疾病。如回肠切除、节段性回肠炎、小肠恶性瘤、结核病、小肠肉芽肿病变、手术后发生的胃-空肠-结肠瘘或回肠-结肠瘘等;

❸麦胶肠病、乳糜泻、热带口炎性腹泻等;

❹先天性B12受器缺乏;

❺寄生虫或微生物剥夺。如短二叶裂头绦虫、憩室细菌感染、肠盲段综合征等;

❻慢性胰腺病;

❼药物影响B12的吸收。如新霉素、秋水仙素、对氨水杨酸、乙醇等。

(4) 转输障碍: 转钴胺Ⅱ缺乏。

发病机理 维生素B12或(及)叶酸缺乏引起关键性的生化缺陷是DNA的合成障碍。而维生素B12缺乏怎样障碍DNA合成过程中叶酸辅酶的利用,其机理目前还不十分肯定。1962年Herbert等及Noronha等提出B12缺乏时高半胱氨酸转变为甲硫氨酸的过程受到障碍,结果从甲基四氢叶酸形成的四氢叶酸及亚甲基四氢叶酸均减少。此外,在B12缺少时,进入细胞的甲基四氢叶酸亦减少。1974年Chanarin等提出另一种解释: 活性的叶酸辅酶是聚谷氨酸而不是单谷氨酸,

B12缺乏时直接影响单谷氨酸转变成聚谷氨酸,结果影响DNA的合成。B12缺乏时,贫血的发生是因红细胞的生存时间有中度缩短,骨髓内虽然各阶段的巨幼细胞增多但仍不足以发生代偿。B12或叶酸缺乏时,幼红细胞中DNA的合成速度减慢,结果在细胞分裂周期中停留在有丝分裂前期的细胞增多。铁代谢动态的研究显示有红细胞无效性生成(很多幼红细胞在骨髓内未达成熟阶段即遭破坏)。未遭破坏的幼红细胞DNA合成期时间延长,而此时胞浆能继续发育、成熟,故成为巨细胞而进入外周血液。血清胆红素的增多与外周血液的溶血增多和骨髓内的红细胞无效性生成均有关。巨幼细胞贫血时粒细胞和血小板的减少可能与骨髓内不正常的幼粒细胞和巨核细胞的提前破坏有关。

B12缺乏时,非造血组织的细胞的DNA合成也受障碍,但程度较轻。胃肠粘膜细胞的核也常示核成熟迟缓而细胞变大。口腔和阴道的粘膜细胞也有同样变化。神经系统的病变和症状、体征常见于B12缺乏,例如恶性贫血的患者,其发生与B12缺乏时丙酸分解性代谢产物的积聚可能有关。在丙酸分解性代谢过程中,甲基丙二酸辅酶A转变为琥珀酸辅酶A,需有B12的参与。

临床表现 主要有三个方面。

❶巨幼细胞贫血: 表现为软弱无力,面色苍白,皮肤及巩膜可有轻度黄疸。其他如头晕、耳鸣、体力活动时心跳、气急与一般慢性贫血的表现均相同;

❷消化道症状: 主要为舌炎,表现为舌苔光滑,乳头消失,舌质绛红,疼痛。此外,有食欲不振,上腹部不适感。也可有腹泻;

❸末梢神经病变和亚急性脊髓混合变性: 神经系统症状常与贫血、舌炎等症状同时存在,但也可以单独存在。其严重程度也很不一致。因此在临床上有些病人贫血、舌炎和神经系统症状三者同时都出现,有的病人可以只有贫血而无舌炎或神经系统症状。在少数情况下,神经系统的改变可成为突出的表现而同时没有或几乎没有贫血。应值得注意。脊髓亚急性混合变性在恶性贫血比其他临床类型的B12缺乏更为多见。

实验室检查 典型病例的血象有下列特点:

❶贫血属大细胞正常色素型。MCV大多在110~140μm3间,MCH增高,但MCHC仍属正常。血片中,红细胞大小不匀和异形明显,但以大红细胞居多,椭圆形细胞较多见。多染性细胞和嗜碱性点彩细胞增多。可见到少数有核红细胞和染色质微粒。网织红细胞计数正常或轻度增多;

❷白细胞计数减低至3,000~4,000/μl或以下,主要是因中性粒细胞减少。中性粒细胞分叶过多,多者可达6~8叶;

❸血小板计数减少,可见到体积特大和形态不规则的血小板;

❹骨髓呈暗红色,有核细胞量极丰富,红系细胞明显增多,粒: 红比例降至1:1左右。自原始至晚幼的各期巨幼细胞均增多,而原始巨幼及早巨幼的增多尤其明显。有丝分裂象增多,其中大多体积较大而畸形。粒系细胞体积也较大,而以晚幼粒最显著。巨核细胞数量正常或稍增多。偶尔减少,形状不典型,胞浆嗜碱性强,缺少颗粒,或核分叶过多。

其他发现有血清间接胆红素轻度增多,血清铁及铁饱和度增高,除非同时有缺铁性贫血。尿及粪中尿胆原的排出量增多。恶性贫血患者的胃液中游离盐酸经常消失,注射组胺后亦不出现。

诊断 确定维生素B12缺乏有下列几种方法:

(1)血清B12测定: 这是B12缺乏最直接的证据。有两种测定方法:

❶微生物学测定法:此试验的原理是以需测定的血清标本作为B12的来源加入培养液,在此培养液中加入需B12的微生物小眼虫 (Englena graoilis)或莱希曼乳杆菌(Lactobacillus leishmanii)。经过培养后与含有标准量B12的培养液比较培养液的混浊度,从而测知血清中B12的含量。如果血清中含有抗体,能干扰乳杆菌的生长,因而测得数字比实际情况低。根据某些研究的结果,用小眼虫培养所得的正常值为160~925ng/L,平均472ng/L。恶性贫血时,如血清B12降至100ng/L以下时,骨髓中常可见到大量巨幼细胞;

❷放射性核素测定法: 此法得出结果较快。测定结果不因血清中存在抗体而受影响.但需要特殊仪器和操作技术。所得正常和病人的结果均比微生物学法为高,据某些报道正常值为280~1,590ng/L,平均570ng/L。因此,在解释结果时,临床必须熟悉所用测定方法及其正常值。

(2) 甲基丙二酸的排泄: 甲基丙二酸-辅酶A转变为琥珀酸-辅酶A的异构化过程中需要B12辅酶。当B12缺乏时,尿中甲基丙二酸的排泄增多。如同时口服缬氨酸或异亮氨酸能进一步增多甲基丙二酸的排泄。唯目前测定甲基丙二酸尚无简单而满意的方法,且其诊断价值不及上述血清B12测定的可靠,故目前尚未能推广应用。

(3)放射性维生素B12吸收试验: 亦称Schilling试验。此试验是在没有或有内因子的条件下观察放射性B12的吸收率。这一试验对曾经B12治疗而当时正在缓解中病例的诊断最有价值。方法是以60Co或57Co为标记的B12 0.5μc(1~2μg)给受试者口服,二小时后肌注非放射性的B121,000μg,以促进放射性B12的排泄。正常人或B12吸收正常者24小时尿内排出的放射性B12超过口服量的10%(或至少7%以上)。恶性贫血病人由于B12的吸收不良,24小时尿内排出量常<2%,一般不超过5%,最多不超过7%。如果结果不正常,可于至少5天以后再重复上述试验,但同时给患者口服猪的内因子60mg,则放射性B12的排泄量变为正常。如果同时服用内因子后,B12的排泄仍很少,则所检查的病例可能不是恶性贫血而是热带口炎性腹泻或其他吸收不良综合征、肠盲曲综合征、短二叶裂头绦虫病或因有肾病。

(4) 治疗性试验: 在无条件开展上述各种试验时,治疗性试验同样可以达到成立临床诊断的目的。在试验开始前10天起至试验开始后10天内,受试者不吃含B12及叶酸丰富的食物(包括肝、肉类、鲜果、未煮熟的新鲜蔬菜、果仁等)。在饮食控制开始10天后,以B121μg/d(最小有效剂量)肌内注射,连续10天。密切观察疗效。如有B12缺乏,自觉症状于B12治疗后约2~3天内开始好转;网织红细胞计数于第3天开始上升,平均7天时(5~12天)到达高峰,最高可达20%以上,骨髓中巨幼细胞于6小时至3~4天内转变成正常的红系细胞。这些效应的出现可作为B12缺乏的依据;如果不出现,则表示不是B12缺乏引起的巨幼细胞贫血,或有其他抑制造血功能的疾病存在。

治疗 治疗原则是供给足够的B12以供细胞之所需并补足身体应有的B12贮存量。治疗开始时,可先给以B12100μg/d,肌内注射,连续2周,以后改为每周2次,连续4周或待血象恢复正常后,每月1次.恶性贫血及胃切除后的病例须长期接受维持治疗。对有神经系统症状的患者可给以比上述更大一些的剂量。另一种方法是开始时每天给以B121,000μg,肌内注射,连续一周。以后每2月注射1,000μg一次。

B12治疗后骨髓象很快恢复正常,血象恢复正常一般约需2个月时间。舌苔也能恢复正常,但恶性贫血患者的胃游离盐酸和内因子缺乏继续存在。神经系统症状的减轻较缓慢;如治疗前症状已很严重,有些症状不能完全消失。

叶酸也能使血象进步,但对神经系统症状无效。B12缺乏的患者如同时亦有叶酸缺乏,B12与叶酸两者同时并用,可使贫血更快得到纠正; 但如单独应用叶酸而不用B12治疗,则可使神经系统症状出现或加重,造成严重的后果。因此,对B12缺乏的巨幼细胞贫血患者,禁忌单独用叶酸治疗。

B12治疗后当血象好转时,原有的缺铁情况可被暴露出来,此时如给以铁剂治疗可使网织红细胞出现第二次高峰,并加快血象的进步。

伴有维生素B12缺乏的各种临床情况有以下几种:

恶性贫血 是因胃粘膜萎缩,胃液中缺乏内因子,因而不能吸收B12而发生的巨幼细胞贫血。此病国内罕见;虽曾有少数病例报道,但都未经近代的诊断方法予以证明。本病多见于北欧的斯堪的那维亚人、英格兰人和爱尔兰人,而在南欧人、亚洲人和非洲人中均很少见。患者大多年在40岁以上。引起胃粘膜萎缩,胃酸缺乏和内因子缺乏的原因,目前尚不十分清楚。但显然本病的发生与种族和遗传有关。恶性贫血患者发生于血型A的人比其他血型者多见。近年来注意转到患者的免疫功能方面。在多数病人的血清、胃液和唾液中可检查出有抗自己胃腔壁细胞的抗体,在血清中还可检查出两种抗内因子的抗体(阻滞性抗体和结合性抗体)。最近还发现一种抗内因子的细胞免疫。故认为恶性贫血是一种自体免疫疾病。当前流行的概念认为恶性贫血是遗传和自体免疫等因素两者间复杂的相互作用的结果。

不过,与此意见相反,也有人认为恶性贫血的抗胃粘膜自抗体仅是不明原因引起胃粘膜破坏后对释放出的抗原的附带现象。

幼年恶性贫血 幼年恶性贫血是指婴儿因缺少内因子不能吸收B12而发生的恶性贫血。胃粘膜的组织学发现和胃酸的分泌均正常.血清中也不存在抗胃腔壁细胞和抗内因子的抗体。在父母和兄弟姐妹中有时可发现内因子分泌的轻度缺陷,因此有人认为幼年恶性贫血可能是内因子分泌缺陷的纯合子状态。本病需与儿童恶性贫血区别,后者年龄都在10岁以上,有胃粘膜萎缩,胃酸缺乏,血清中有抗体存在。

胃切除后的维生素B12缺乏 胃全切除后由于内因子缺乏可发生B12吸收障碍.肝脏内的B12贮存量耗尽约需三年或三年以上时间,此时方始出现巨幼细胞贫血的临床和血液学发现。胃次全切除后约有1/3的病人于5年或以上时间残余的胃蒂发生萎缩,约20%病人可发生B12缺乏的表现。有些病人可因肠盲曲内细菌繁殖而发生B12缺乏。

其他原因引起的胃损坏 放射治疗,吞服碱水,弥漫性胃癌等可以损坏胃腔壁细胞,减少内因子的分泌而影响B12的吸收。

小肠疾病伴发的巨幼细胞贫血 巨幼细胞贫血可以伴发于某些小肠的疾病包括解剖的改变或炎症,例如手术吻合后形成的小肠盲曲或肠曲的旁路,胃、空肠-大肠瘘,或回肠-大肠瘘,回肠切除,放射治疗后的肠道损伤,空肠憩室炎以及节段性回肠炎等。这些情况可因回肠末端的损伤影响了B12的吸收或因小肠内某些细菌的大量繁殖而消耗了大量的B12。对后一种情况给患者以广谱的抗生素能暂时纠正Schilling试验,引起巨幼细胞贫血的缓解。如是大量正常的细菌繁殖引起者,血清叶酸浓度往往增高,因这些细菌能产生叶酸而被肠道吸收。如是节段性肠炎引起者,血清叶酸不增高,因这种病人食物中叶酸既不多而肠道吸收功能又差。

麦胶肠病或乳糜泻 是因对麦胶(小麦的一种蛋白质)过敏、空肠粘膜的绒毛发生萎缩而影响其吸收功能。约有1/3病人因B12缺乏而发生巨幼细胞贫血,但更多见的是叶酸缺乏或叶酸与B12两者同时都缺乏。热带营养性巨幼细胞贫血亦称热带口炎性腹泻,主要是因空肠的吸收功能障碍,引起叶酸缺乏,但慢性病例的晚期整个肠道的吸收功能均有障碍,可以合并B12缺乏(参见“叶酸缺乏的巨幼细胞贫血”条)。

短二叶裂头绦虫寄生引起的巨幼细胞贫血 在短二叶裂头绦虫感染多见的国家如芬兰、日本等,少数病人(约3%)可以因这种寄生虫剥夺大量B12而发生巨幼细胞贫血。在发生贫血的病例中大多这种寄生虫寄生在小肠较高的部位(空肠)。虫体内含有较多的B12,临床表现与恶性贫血相似,也可发生神经系统症状,但胃液中均有内因子存在。B12注射能将贫血治愈,但驱虫治疗后,贫血亦能自动消失。

营养不良引起的维生素B12缺乏 营养不良引起的B12缺乏而发生的巨幼细胞贫血很少见,但有时因宗教或其他原因长年素食者的血清B12含量过低较多见,发生巨幼细胞贫血者仅少数。这种病人大多同时还有叶酸缺乏、铁缺乏和肠道吸收障碍。

药物引起的维生素B12缺乏 少数药物如对氨水杨酸、苯妥英钠、新霉素、秋水仙碱、乙醇、氯化钾等的长期应用,常可引起血清B12的降低,但发生巨幼细胞贫血者罕见。B12的吸收障碍看来是有“选择性”的,因这种病人对脂肪及木糖的吸收均无障碍。胃液中内因子不减少。一般于停药两周后,B12吸收的缺陷即消失。

其他 慢性胰腺分泌功能不足时也能影响B12的吸收,但发生贫血者极罕见。某些先天的缺陷伴有B12的吸收、运输和代谢紊乱者如家族性维生素B12选择性吸收障碍(Imesland-Grasbeck综合征)、遗传性转钴胺II缺乏症,甲基丙二酸尿等都极罕见。

- 芳兰当户,不得不锄是什么意思

- 芳兰当门,不得不锄是什么意思

- 芳兰生门是什么意思

- 芳兰生门,不得不锄是什么意思

- 芳兰竟体是什么意思

- 芳兰竟体,光彩射人是什么意思

- 芳兰竟体;光彩射人是什么意思

- 芳兰轩是什么意思

- 芳兰轩诗集是什么意思

- 芳兰轩集是什么意思

- 芳冲冲是什么意思

- 芳冽是什么意思

- 芳函是什么意思

- 芳到出托是什么意思

- 芳化解毒汤是什么意思

- 芳华是什么意思

- 芳华虚度是什么意思

- 芳卿是什么意思

- 芳卿可人是什么意思

- 芳原是什么意思

- 芳又润。是什么意思

- 芳名是什么意思

- 芳味是什么意思

- 芳园是什么意思

- 芳圃是什么意思

- 芳坚馆是什么意思

- 芳城是什么意思

- 芳基是什么意思

- 芳基硫酸酯酶是什么意思

- 芳堅館題跋是什么意思

- 芳塘半亩水清浅,茅屋一间人两三。是什么意思

- 芳塵是什么意思

- 芳墅是什么意思

- 芳声是什么意思

- 芳头是什么意思

- 芳姿是什么意思

- 芳姿丽质更妖娆是什么意思

- 芳姿艳态是什么意思

- 芳姿艳质是什么意思

- 芳姿蕙态,笑人间、脂粉寻常红白。是什么意思

- 芳婷牌纯棉针织内衣是什么意思

- 芳宁九春歇,薰岂十年无。是什么意思

- 芳宇是什么意思

- 芳官是什么意思

- 芳官和“金陵十二钗”四副册是什么意思

- 芳宴是什么意思

- 芳容是什么意思

- 芳容变。是什么意思

- 芳容韶齿是什么意思

- 芳尊是什么意思

- 芳尊须送与。是什么意思

- 芳尘是什么意思

- 芳屋是什么意思

- 芳屏画春草,仙杼织朝霞.何如山水路,对面即飞花是什么意思

- 芳岁是什么意思

- 芳州是什么意思

- 芳席是什么意思

- 芳年是什么意思

- 芳年华月是什么意思

- 芳序是什么意思