納納(纳)Nà

现行较罕见姓氏。今上海之松江,云南之泸水、邱北、河口、陇川、马关,山西之太原、大同,甘肃之酒泉、永登、舟曲,新疆之塔城等地均有分布。汉、回、土、珞巴、傈僳、哈尼等多个民族有此姓。《郑通志》、《续通志》 之 《氏族略》 亦俱收载,归“入声” 部。其源不一:

❶ 《姓氏考略》 据 《姓苑》 注云: “临湘有纳湖,本属纳氏。”此之纳氏,为姓书最先载者,所惜未道其详也。

❷回族之纳姓,则为元代著名政治家赛典赤·瞻思丁之子纳速刺丁之后,盖取其名之首音谐以汉字 “纳” 而为单姓,或改为“拉”、“剌”、“喇”、“丁” 等姓。

❸土族之纳姓,则出自 “纳速剌”。明洪武四年 (公元1371年) “诺延”沙密率部降明,其子纳速刺,依汉习取 “纳速刺”之首音谐以汉字 “纳”而为姓; 人称纳土司。

❹珞巴族之纳姓,本为部落名,以为姓。注

❷——

❹见 《中国人的姓名》。

明代有纳台,常德卫千户。

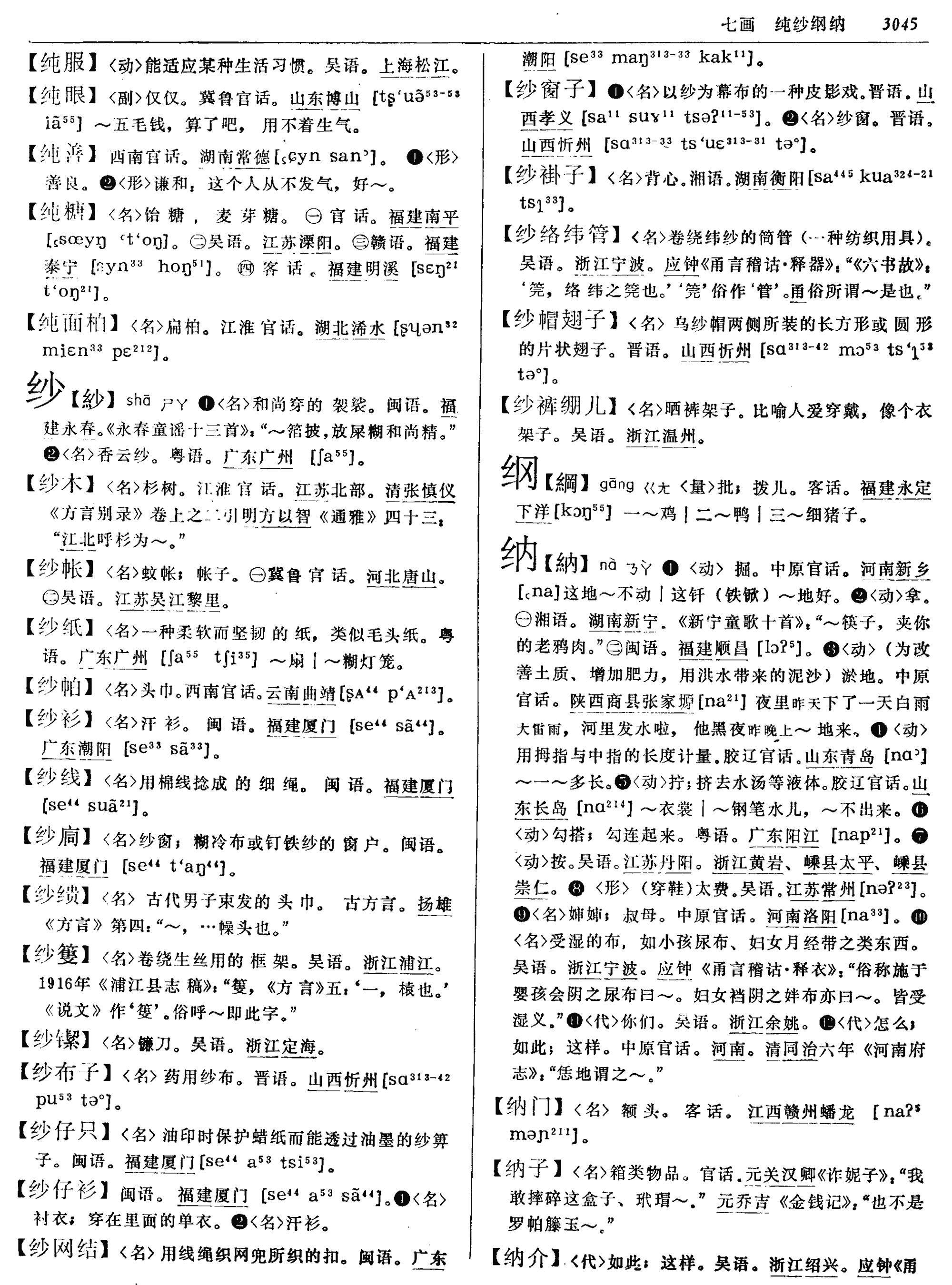

納nà

❶接受。桓譚《仙賦》:“呼則出故,翕則納新。”蔡邕《漢津賦》:“納陽谷之所吐兮,兼漢沔之殊名。”

❷進獻。張衡《南都賦》:“縉紳之倫,經綸訓典,賦納以言。”

納

“纳”的繁体字。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

納

❶内也。《詩經·豳風·七月》: “十月納禾稼。” 鄭玄箋: “納,内也。” 《儀禮·大射》: “命有司納射器。”鄭玄注:“納,内也。” 《禮記·曲禮上》: “俯而納屨。”鄭玄注:“納,内也。”

❷入也。《周禮·地官·肆長》: “凡國之財用取具焉,歲終則會其出入,而納其餘。”鄭玄注:“納,入也。” 《儀禮·少牢饋食禮》: “宰夫以籩受嗇黍,主人嘗之,納諸内。” 鄭玄注: “納,猶入也。”

同“”。

納nà

BC7B

“纳”的繁体。

納nà

N008

“纳”的繁体。

〖納〗 粵 naap6〔衲〕普 nà

❶ 收進,納入。司馬遷《史記.刺客列傳》:「今秦已虜韓王,盡〜其地。」❷ 收容。宋濂《杜環小傳》:「譚謝不〜,母大困。」

❸ 接受,接納,採納。諸葛亮《出師表》:「察〜雅言。」

❹ 交納。桓寬《鹽鐵論.本議》:「農人〜其獲,女工效其功。」(獲:通「穫」,收穫。)

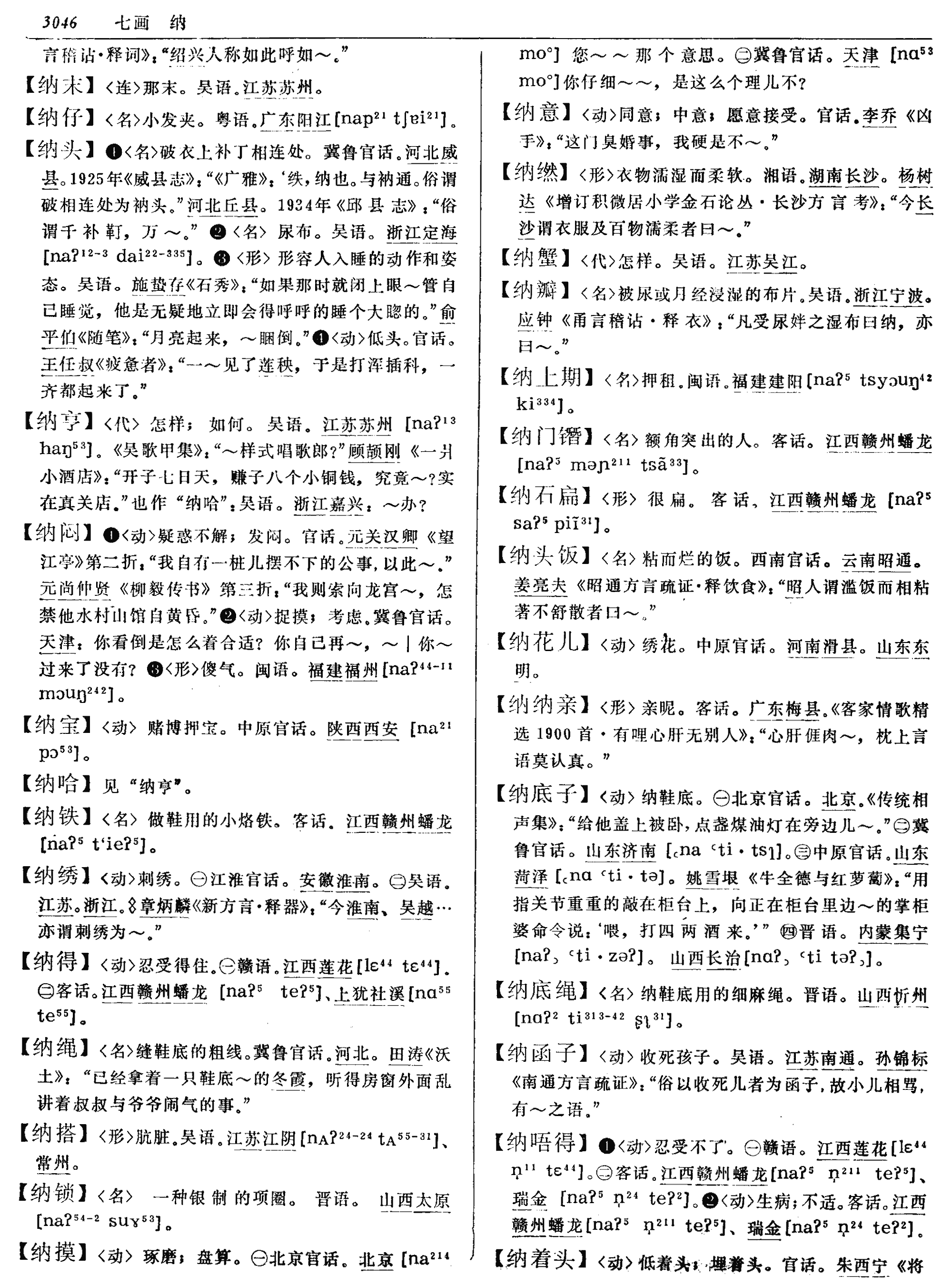

納纳,.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆nà

篆nà

[糸(絲,意符)+内(納本字,聲意符)→納(《説文》:“納,絲溼納納也。從糸,内聲。”將線密針縫紉,引入鞋底,使其結實〈納鞋底〉。引申爲收進來〈接納〉。放進去〈納入〉。交付〈納稅〉。)]

[明] 羅贯中《三國演義》(第四十五回):“吾〈孔明〉故以片言戲之,公瑾便容納不下。”

納( )

)

戰國楚竹簡滙編·信陽長臺關一號楚墓竹簡第二組遣策12,戰國

紫夅(絳)之納。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

奉陽君使周,納告寡人曰……

居延新簡EPT59.61,新莽

制詔納言……

漢印文字徵

有秩獄史富納。

甘陵相尚博殘碑(左截),東漢

傅納以言,轉拜僕射令。

泰山都尉孔宙碑陰,東漢

齊納字榮謀。

三國志古寫本,晉

納魯肅於凡品,是其聰也。

穆彦妻元洛神墓誌,北魏

問名納綵,陽唱陰從。

李三墓誌,唐

亦有揚妙音於漢邸,協律馳芳;懸藻鏡於晉闈,納言騰譽。

《説文》: “納,絲溼納納也。从糸内聲。”

“納”字後起, 古文字多假“内”爲之。 師旂鼎: “ (其)又内(納)于師旂。 ”鄂侯鼎: “噩(鄂)𥎦(侯)𩣓(馭)方内(納)壺于王。 ”膳夫山鼎: “山𢱭(拜)𩒨首, 受册佩

(其)又内(納)于師旂。 ”鄂侯鼎: “噩(鄂)𥎦(侯)𩣓(馭)方内(納)壺于王。 ”膳夫山鼎: “山𢱭(拜)𩒨首, 受册佩 (以)出, 反(返)入(納)堇(瑾)章(璋)。 ”

(以)出, 反(返)入(納)堇(瑾)章(璋)。 ”

- 金瓶梅(米奥尔译本)是什么意思

- 金瓶梅(金龙济译本)是什么意思

- 金瓶梅(雷威尔译本)是什么意思

- 金瓶梅(马努辛译本)是什么意思

- 金瓶梅:西门庆与他六妻妾的艳史是什么意思

- 金瓶梅:西门庆的故事是什么意思

- 金瓶素绠是什么意思

- 金瓶落井是什么意思

- 金瓶落井全无信是什么意思

- 金瓶集谚是什么意思

- 金甃是什么意思

- 金甃蟠龙尾,莲开舞凤头。是什么意思

- 金甌是什么意思

- 金甌永固杯是什么意思

- 金生是什么意思

- 金生丽是什么意思

- 金生意是什么意思

- 金生水是什么意思

- 金生沙礫,珠出蚌泥是什么意思

- 金甡是什么意思

- 金用是什么意思

- 金田是什么意思

- 金田中日本料理是什么意思

- 金田之游及其他是什么意思

- 金田团营是什么意思

- 金田村是什么意思

- 金田村太平天国起义旧址是什么意思

- 金田桔是什么意思

- 金田玉村是什么意思

- 金田起义是什么意思

- 金田起义地址是什么意思

- 金田起义旧址是什么意思

- 金田鸡是什么意思

- 金甲是什么意思

- 金甲凝日千帐晓,画旗急风六台秋。是什么意思

- 金甲神是什么意思

- 金甲蛇是什么意思

- 金申之是什么意思

- 金申趣谈古代佛像是什么意思

- 金男银男和玉石男是什么意思

- 金界是什么意思

- 金界壕是什么意思

- 金界壕遗址是什么意思

- 金留是什么意思

- 金畜是什么意思

- 金異獸是什么意思

- 金疙瘩是什么意思

- 金疡是什么意思

- 金疮是什么意思

- 金疮中风方是什么意思

- 金疮中风痉是什么意思

- 金疮五十四是什么意思

- 金疮伤损方是什么意思

- 金疮伤重方是什么意思

- 金疮作痛方是什么意思

- 金疮内伤是什么意思

- 金疮内漏方是什么意思

- 金疮出血方是什么意思

- 金疮医是什么意思

- 金疮在肢节,相与拔箭镞。是什么意思