粒细胞发生

粒细胞发生是造血干细胞分化成为粒细胞的过程,其间首先分化为粒系祖细胞,再经原粒细胞、早、中、晚幼粒细胞,形成各种成熟的粒细胞。

粒细胞系各发育阶段的形态特点 原粒细胞又称成髓细胞,约占骨髓有核细胞的0~1.8%。Giemsa-Wright染色的骨髓涂片上(彩图2),细胞呈圆或卵圆形,直径10~18μm。胞核大而圆,占胞体的绝大部分,染色质细小均匀,有2~6个核仁。胞质嗜碱,着天蓝色。电镜下,胞质有较多的线粒体和游离核糖体,多核糖体较少。

早幼粒细胞又称前髓细胞,由原粒细胞分裂后发育而成,占0.4~3.9%。细胞常较大,直径13~24μm。核变小,约占胞体的一半以上,居细胞的一侧。染色质稍粗,开始聚集,偶见核仁。胞质嗜碱性减弱,出现嗜天青颗粒,并逐渐增多(彩图2)。晚期出现粒细胞的特殊颗粒。电镜下,高尔基复合体和粗面内质网发达。电镜细胞化学显示,嗜天青颗粒即是溶酶体,由高尔基复合体的凹面浓集成形。特殊颗粒在高尔基复合体的凸面形成。

中幼粒细胞又称髓细胞,由早幼粒细胞分裂后发育而成,占骨髓细胞的2.2~12.2%。细胞变小,直径11~16μm。胞核变小,一侧较平,呈半圆形,占胞体的一半。核染色质粗密,核仁消失。胞质中特殊颗粒增多,嗜天青颗粒减少,已能分辨出中性、嗜酸及嗜碱中幼粒细胞(彩图2)。

晚幼粒细胞又称后髓细胞,分别由三种中幼粒细胞增生发育成为三种晚幼粒细胞。细胞直径10~16μm。胞核变小,呈肾形,居细胞一侧,染色质致密,结成团块。胞质充满特殊颗粒(彩图2)。此阶段细胞已不能分裂,进一步发育成熟,胞核呈杆状或带状,成为三种杆状核粒细胞,开始进入血循环。

粒细胞增殖动力学及其调节 从原粒细胞至中幼粒细胞约经过4~5次有丝分裂,边分裂边分化发育。增殖周期在原粒细胞为14小时,早幼粒细胞约18小时,中幼粒细胞约54小时。有丝分裂时各约半小时。由原粒细胞发育至晚幼粒细胞需4~5天。杆状核和分叶核粒细胞在骨髓的贮量很大,前者约为外周血中的40多倍,后者约为外周血中的20多倍,它们陆续进入血流,从晚幼粒细胞至分叶核粒细胞进入血循环约需4~5天,若释放加速,可使外周血的粒细胞突然增多。

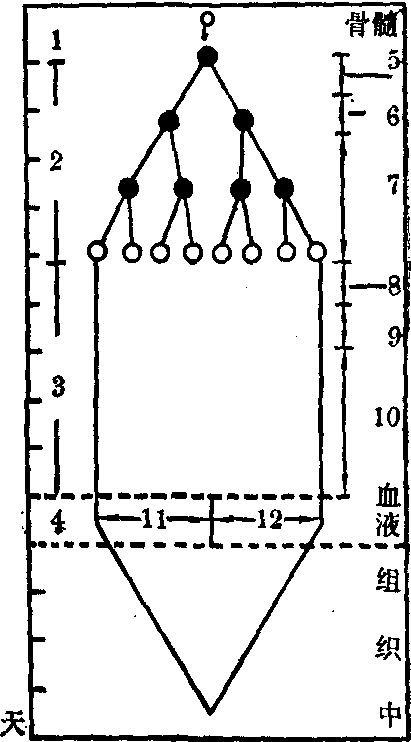

根据细胞形态、功能及增生发育过程,可将粒细胞发生分为四个阶段或四个库,即干细胞库、增生库、成熟储存库及功能库(见图)。干细胞库由造血干细胞组成,有自我更新能力,以此可维持该库细胞数量恒定,并通过增殖分化生成各类幼稚细胞。增生库由原粒、早幼粒及中幼粒细胞构成,具有分裂增殖能力,并不断地分化。成熟储存库由骨髓中的晚幼粒、杆状核及分叶核粒细胞构成,它们不能分裂,只能进一步成熟并储存待释放。功能库是外周血粒细胞的总体,行使吞噬防御等功能。其中的粒细胞约半数随血流循环,称为循环库;其余半数细胞附着在微血管和血窦壁,相对静止,称为边缘库。循环库与边缘库中的细胞不断地交换,形成动态平衡。通常所测得的外周血的白细胞数量,实际上仅代表循环库粒细胞的数量。粒细胞在外周血中存在不足一天,半减期为6~7小时(以标记的粒细胞从血液中消失一半所需的时间来表示),然后游出血管,进入组织行使功能或丢失死亡。它们在组织中最长可停留4~5天,其数量约为循环库粒细胞的20倍。中性粒细胞从发生至成熟入血约需6~10天,寿命为半个月左右。每日更新(按体重计,下同)细胞数为1.6×109/kg。骨髓的粒细胞总数约为13.0±5.7×109/kg,增生细胞与非增生细胞的比例为1:3.5。

1.干细胞库 2.增殖库 3.成熟储存库 4.功能库 5.原粒细胞 6.早幼粒细胞 7.中幼粒细胞 8.晚幼粒细胞 9.杆状核粒细胞 10.分叶核粒细胞 11.边缘库 12.循环库

粒细胞发生除受造血微环境调节外,尚有中性粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(NM-CSF),粒细胞抑素及白细胞增多诱导因子的调节。人NM-CSF可从单核细胞和巨噬细胞培养液中提取,为糖蛋白,分子量分别为93,000、35,000及15,000,其功能是促使造血祖细胞向原粒细胞或原单核细胞增殖分化。粒细胞抑素是从成熟中性粒细胞和血清中分离出的一组粒细胞增生的抑制物,能抑制幼粒细胞阶段的增生。抑素有器官特异性,但无明显的种属特异性,对各种动物的幼粒细胞都有抑制作用。其中分子量500~1000者抑制作用最为显著。白细胞增多诱导因子(LIF)是体液中加速粒细胞成熟、释放和增多的因子。任何原因使白细胞减少,都可以引起LIF增多。LIF包括中性粒细胞释放因子和弥散性粒细胞增生物质。前者能加速中性杆状核粒细胞和分叶核粒细胞从骨髓释放入血流,后者能引起外周血粒细胞增多。

- 冲天剑是什么意思

- 冲天壳子是什么意思

- 冲天大将军是什么意思

- 冲天客是什么意思

- 冲天干劲是什么意思

- 冲天彻野是什么意思

- 冲天柳是什么意思

- 冲天火炮是什么意思

- 冲天炉是什么意思

- 冲天炉手册是什么意思

- 冲天炉配料及加料控制系统是什么意思

- 冲天炮是什么意思

- 冲天物是什么意思

- 冲天看一飞。是什么意思

- 冲天纹是什么意思

- 冲天羡鸿鹄,争食羞鸡鹜。是什么意思

- 冲天羽是什么意思

- 冲天翼是什么意思

- 冲天锥是什么意思

- 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲是什么意思

- 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。是什么意思

- 冲天鹏翅是什么意思

- 冲天売子是什么意思

- 冲头是什么意思

- 冲头痛是什么意思

- 冲妙大师是什么意思

- 冲子是什么意思

- 冲孔是什么意思

- 冲孔工具是什么意思

- 冲字是什么意思

- 冲孺是什么意思

- 冲宇是什么意思

- 冲守是什么意思

- 冲宝是什么意思

- 冲客是什么意思

- 冲家是什么意思

- 冲家的典史,灭门的知县是什么意思

- 冲寒是什么意思

- 冲寒万木浑无叶,回暖孤根独放花。是什么意思

- 冲寒冒冷是什么意思

- 冲寒同访梅。是什么意思

- 冲寰是什么意思

- 冲小是什么意思

- 冲尚是什么意思

- 冲岁是什么意思

- 冲岳是什么意思

- 冲州撞府是什么意思

- 冲州擅府是什么意思

- 冲州过府是什么意思

- 冲巴噶什是什么意思

- 冲巴噶什部是什么意思

- 冲巴噶什部落是什么意思

- 冲帐是什么意思

- 冲帝是什么意思

- 冲帝刘炳是什么意思

- 冲年是什么意思

- 冲幼是什么意思

- 冲床是什么意思

- 冲庵抚辽奏议是什么意思

- 冲开一条血路是什么意思