秦腔

戏曲剧种。一般认为源于陕西、甘肃及山西的民歌小曲,由民间流行的弦索调演变而成。约形成于明代中叶,明万历抄本《钵中莲》传奇已使用[西秦腔二犯]曲调。陕西、甘肃一带古为秦地,故称“秦腔”或“西秦腔”。因采用梆子击节,作“桄、桄”声,又名“梆子腔”或“桄桄子”。主要流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。秦腔在陕西发展为四路,即东路秦腔(又称同州梆子)、西路秦腔(又称西府秦腔)、中路秦腔(又称西安乱弹)、南路秦腔(又称汉调秦腔、汉调桄桄)。此外, 流入山东、河南等地,又分别衍为青州梆子、豫西梆子等。唱腔为板腔体,有慢板、二六板、代板等板式。又分欢音、苦音两类,各自具有不同的感情色彩。唱段务须偶句,奇数句的末字为仄声,偶句的末字为平声,并要协韵。多为七字句和十字句。脚色分四生、六旦、二净、一丑,计十三门,称“十三头网子”。共有传统剧目二千七百多个。

秦腔

戏曲声腔。又名西秦腔、梆子腔、乱弹。因流行陕西(古称秦)一带而得名。又因以梆子击节,故名梆子腔。约形成于明季,万历年间已有西秦腔演出。清李调元《雨村剧话》:秦腔“始于陕西,以梆为板,月琴应之,亦有紧慢,俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹”。一说明抄本《钵中莲》传奇第十四出《补缸》中的[西秦腔 二犯]是其早期曲调。清初传入北京,清刘献廷《广阳杂记》:“秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀。”清乾隆年间魏长生携秦腔进京,令京腔减色,于是京秦二腔合奏。清姚燮《今乐考证》:“京班多高腔,自魏三(按即魏长生)变梆子腔,尽为靡靡之音矣。”后因徽班进京,轰动梨园,秦腔不敌。嘉庆年间遭禁:“嗣后除昆、弋两腔,仍照旧准其演唱,其外乱弹、梆子、弦索、秦腔等戏,概不准再行唱演。”但陕西、山西等地仍为盛行。流行区域以北方为主,遍及全国,远至新疆。甘陕一带秦腔并发展为同州、醴泉、渭南、盩厔、陇州等流派,又有东路(同州)秦腔,西府(凤翔)秦腔,中路秦腔(西安乱弹)及南路秦腔(汉调桄桄)之分。各路秦腔因流行区域不同而风格各异,但也互有影响。传统剧目多达四、五千个,主要有《春秋笔》、《八义图》、《和氏璧》、《玉虎坠》、《渭水河》、《大报仇》、《红梅阁》、《盘陀山》、《麟骨床》等。角色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,俗称“十三头网子”,后又演进为二十八类。唱腔分欢、哭(苦)音两大类,另有傲音。板式分塌、滚、摇、代、尖五部分。曲牌及锣鼓经也十分丰富。脸谱与化妆别具一格,具有北方粗犷、豪放特点。在陕西西安等地,乾隆年间即有保符班等三十馀个班社,清末民初又有易俗社,融研究与演出于一体。

《秦腔》

山川不同,便风俗区别,风俗区别,便戏剧存异;普天之下人不同貌,剧不同腔,京,豫,晋,越,黄梅,二簧,四川高腔,几十种品类;或问:历史最悠久者,文武最正经者,是非最汹汹者?曰:秦腔也。正如长处和短处一样突出便见其风格,对待秦腔,爱者便爱得要死,恶者便恶得要命。外地人——尤其是自夸于长江流域的纤秀之士——最害怕秦腔的震撼;评论说得婉转的是:唱得有劲,说得直率的是:大喊大叫。于是,便有柔弱女子,常在戏台下以绒堵耳,又或在平日教训某人:你要不怎么怎么样,今晚让你去看秦腔!秦腔成了惩罚的代名词。所以,别的剧种可以各省走动,唯秦腔则如秦人一样,死不离窝;严重的乡土观念,也使其离不了窝:可能还在西北几个地方变腔走调的有些市场,却绝对冲不出往东南而去的潼关呢。

但是,几百年来,秦腔却没有被淘汰,被沉沦,这使多少人在大惑而不得其解。其解是有的,就在陕西这块土地上。如果是一个南方人,坐车轰轰隆隆往北走,渡过黄河,进入西岸,八百里秦川大地,原来竟是:一抹黄褐的平原;辽阔的地平线上,一处一处用木椽夹打成一尺多宽墙的土屋,粗笨而庄重;冲天而起的白杨,苦楝,紫槐,枝干粗壮如桶,叶却小似铜钱,迎风正反翻覆……你立即就会明白了:这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统!再去接触一下秦人吧,活脱脱的一群秦始皇兵马俑的复出:高个,浓眉,眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。当他们背着沉重的三角形状的犁铧,赶着山包一样团块组合式的秦川公牛,端着脑袋般大小的耀州瓷碗,蹲在立的卧的石磙子碌碡上吃着牛肉泡馍,你不禁又要改变起世界观了:啊,这是块多么空旷而实在的土地,在这块土地挖爬滚打的人群是多么“二愣”的民众!那晚霞烧起的黄昏里,落日在地平线上欲去不去的痛苦的妊娠,五里一村,十里一镇,高音喇叭里传播的秦腔互相交织,冲撞,这秦腔原来是秦川的天籁,地籁,人籁的共鸣啊!于此,你不渐渐感觉到了南方戏剧的秀而无骨吗?不深深的懂得秦腔为什么形成和存在而占却时间、空间的位置吗?

八百里秦川,以西安为界,咸阳,兴平,武功,周至,凤翔,长武,岐山,宝鸡,两个专区几十个县为西府,三原,泾阳,高陵,户县,合阳,大荔,韩城,白水,一个专区十几个县为东府。秦腔,就源于西府。在西府,民性敦厚,说话多用去声,一律咬字沉重,对话如吵架一样,哭丧又一呼三叹。呼喊远人更是特殊:前声拖十二分地长,末了方极快地道出内容。声韵的发展,使会远道喊人的人都从此有了唱秦腔的天才。老一辈的能唱,小一辈的能唱,男的能唱,女的能唱;唱秦腔成了做人最体面的事,任何一个乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能,大凡有出息的,是个人才的,哪一个何曾未登过台,起码不能吼一阵乱弹呢?!

农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了。秦腔与他们,要和“西凤”白酒,长线辣子,大叶卷烟,牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。若与那些年长的农民聊起来,他们想象的伟大的共产主义生活,首先便是这五大要素。他们有的是吃不完的粮食,他们缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。他们大都不识字,但却出奇地能一本一本整套背诵出剧本,虽然那常常是之乎者也的字眼从那一圈胡子的嘴里吐出来十分别扭。有了秦腔,生活便有了乐趣,高兴了,唱“快板”,高兴得是被烈性炸药爆炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱“慢板”,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有味的美来,美给了别人的享受,美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。当他们在收获时节的土场上,在月在中天的庄院里大吼大叫唱起来的时候,那种难以想象的狂喜,激动,雄壮,与那些献身于诗歌的文人,与那些有吃有穿却总感空虚的都市人相比,常说的什么伟大的永恒的爱情是多么渺小、有限和虚弱啊!

我曾经在西府走动了两个秋冬,所到之处,村村都有戏班,人人都会清唱。在黎明或者黄昏的时分,一个人独独地到田野里去,远远看着天幕下一个一个山包一样隆起的十三个朝代帝王的陵墓,细细辨认着田埂上,荒草中那一截一截汉唐时期石碑上的残字,高高的土屋上的窗口里就飘出一阵冗长的二胡声,几声雄壮的秦腔叫板,我就痴呆了,感觉到那村口的土尘里,一头叫驴的打滚是那么有力,猛然发现了自己心胸中一股强硬的气魄随同着胳膊上的肌肉疙瘩一起产生了。

每到农闲的夜里,村里就常听到几声锣响:戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。导演是老一辈演员,享有绝对权威,演员是一家几口,夫妻同台,父子同台,公公儿媳也同台。按秦川的风俗:父和子不能不有其序,爷和孙却可以无道,弟与哥嫂可以嬉闹无常,兄与弟媳则无正事不能多言。但是,一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将,子可以将老父绳绑索捆。寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,什么时候都有观众,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆,在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

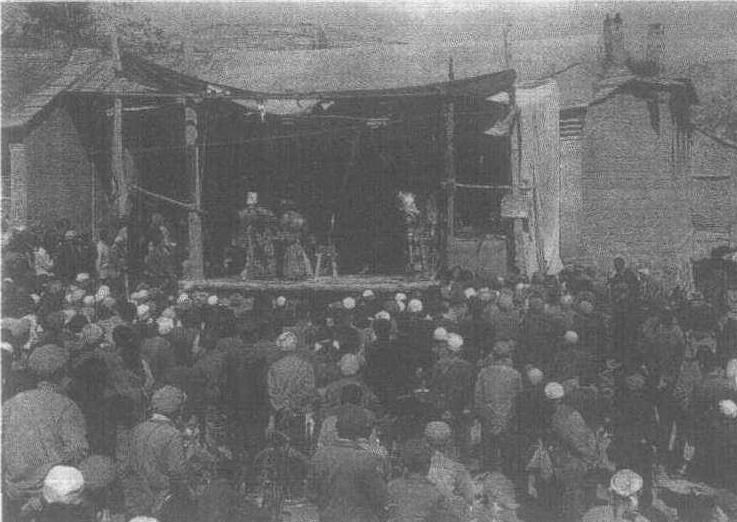

一出戏排成了,一人传出,全村振奋,扳着指头盼那上演日期。一年十二个月,正月元宵日,二月龙抬头,三月三,四月四,五月八日过端午,六月六日晒丝绸,七月过半,八月中秋,九月初九,十月一日,再是那腊月五豆,腊八,二十三……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资积款,买上好的木石,请高强的工匠来修筑。村子富不富,就比这戏台阔不阔。一演出,半下午人就扛凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷,油茶,麻花,烧鸡,煎饼,长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打,大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:开演呀,场子都满了!幕布放下,只说就要出场了,却又叮叮咣咣不停。台下就乱了,后边的喊前边的坐下,前边的喊后边的为什么不说最前边的立着;场外的大声叫着亲朋子女名字,问有坐处没有,场内的锐声回应快进来;有要吃煎饼的喊熟人去买一个,熟人买了站在场外一扬手,“日”地一声隔人头甩去,不偏不倚目标正好;左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰,一个说:狗年快完了,你还叫啥哩?一个说:猪年还没到,你便攻开了!言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声,哭声一片;有拼命挤将出来的,一出来方觉世界偌大,身体胖肿,但差不多却光了脚,乱了头发。大幕又一挑,站出戏班头儿,大声叫喊要维持秩序;立即就跳出一个两个所谓“二杆子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了树条儿,哪里人挤,那里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵,宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

终于台上锣鼓停了,大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏不面对观众,一律背身掩面,女的就碎步后移,水上漂一样,台下就叫:瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟!是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动,台下便叫:绝了,绝了!等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。他们不喜欢看生戏,最欢迎看熟戏,那一腔一调都晓得,哪个演员唱得好,就摇头晃脑跟着唱,哪个演员走了调,台下就有人要纠正。说穿了,看秦腔不为求新鲜,他们只图过过瘾。

在这样的地方,这样的环境,这样的气氛,面对着这样的观众,秦腔是最逞能的,它的艺术的享受,是和拥挤而存在,是有力气而获得的。如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪,冰雹,暴雨,台下的人是不肯撤场的。最可贵的是那些老一辈的秦腔迷,他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。一声叫板,便可以使他们坠入艺术之宫,“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空,杨树上,柳树上,槐树上,一个枝杈一个人。他们常常乐而忘了险境,双手鼓掌时竟从树杈上掉下来,掉下来自不会损伤,因为树下是无数的人头,只是招致一顿臭骂罢了。更有一些爬在了场边的麦秸堆上,夏天四面来风,好不凉快,冬日就趴个草洞,将身子缩进去,露一个脑袋。也正是有闲阶级享受不了秦腔吧,他们常就瞌睡了,一觉醒来,月在西天,戏毕人散,只好苦笑一声悄然没声儿地溜下来回家敲门去了。

当然,一次秦腔演出,是一次演员亮相,也是一次演员受村人评论的考场。每每角色一出场,台下就一片嘁嘁喳喳:这是谁的儿子,谁的女子,谁家的媳妇,娘家何处?于是乎,谁有出息,谁没能耐,一下子就有了定论。有好多外村的人来提亲说媒,总是就在这个时候进行。据说有一媒人将一女子引到台下,相亲台上一个男演员,事先夸口这男的如何俊样,如何能干,但戏演了过半,那男的还未出场,后来终于出来,是个国民党的伪兵,持枪还未走到中台,扮游击队长的演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女子当下哼了一声,闭了嘴,一场亲事自然了了。这是喜中之悲一例。据说还有一例,一个老头在脖子上架了孙孙去看戏,孙孙吵着要回家,老头好说好劝只是不忍半场而去,便破费买了半斤花生,他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下,口鼻出血,连夜送到医院动手术,花去了七十元钱。但是,以秦腔引喜的事却不计其数。每个村里,总会有那么个老汉,夜里看戏,第二天必是头一个起床往戏台下跑。戏台下一片石头,砖头,一堆堆瓜子皮,糖果纸,烟屁股,他掀掀这块石头,踢踢那堆尘土,少不了要捡到一角两角甚至三元四元钱币来,或者一只鞋,或者一条手帕。这是村里钻刁人干的营生,而馋嘴的孩子们有的则夜里趁各家锁门之机,去地里摘那香瓜来吃,去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分红。自然少不了有那些青春妙龄的少男少女,则往往在台下混乱之中眼送秋波,或者就悄悄退出,相依相偎到黑黑的渠畔树林子里去了……

秦腔在这块土地上,有着神圣的不可动摇的基础。凡是到这些村庄去下乡,到这些人家去作客,他们最高级的接待是陪着看一场秦腔,实在不逢年过节,他们就会要合家唱一会乱弹,你只能点头称好,不能耻笑,甚至不能有一点不入神的表示。他们一生最崇敬的只有两种人,一是国家领导人,一是当地的秦腔名角。即是在任何地方,这些名角没有在场,只要发现了名角的父母,去商店买油是不必排队的,进饭馆吃饭是会有座位的,就是在半路上挡车,只要喊一声:我是某某的什么,司机也便要嘎地停车。但是,谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出手,永远使你记住教训。每每村里过红白丧喜之事,那必是要包一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀,似乎这个人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得了美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。

广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗?

1983年5月2日草于五味村

(《抱散集》)

赏析这是一篇通过写秦腔的艺术特色、秦腔的历史、秦腔与西北农民的血肉联系,折射出西北地区的社会生活、文化习俗、农民心态,俨然是一幅粗犷的秦川文化风景图。作者尽情地抒发着对原生状态的民族文化的挚爱与热恋,也反复咀嚼着人生的真味。

看上去,文章洋洋洒洒,纵横恣肆,忽而历史、忽而现实,忽而舞台上,忽而生活中,实际上,处处不离秦腔,章法结构十分考究。

开头至第五自然段是第一部分。这一部分写秦腔的特色、秦腔的历史、秦腔的艺术生命力。写法上偏于形象的概括,极富历史感和哲理意味。作者称秦腔是“历史最悠久者,文武最正经者”。用明贬实褒的手法突现秦腔的特色,借外地人对秦腔的感受和评论强化秦腔的激越和“震撼”。其中柔弱女子在戏台下以绒堵耳和以看秦腔作为惩罚教训别人手段的轶闻,涉笔成趣,简直是“神来之笔”。被“恶者便恶得要命”的秦腔为什么流传几百年而不衰?文章自然而然地转向秦腔永久魅力的探讨。文章探讨了秦腔的现实基础、追溯了秦腔的历史渊源。黄褐色的空旷平原、粗笨庄重的土屋、枝干粗壮的树木、活脱脱的一群秦始皇兵马俑复出的秦人,这一个个审美意象的淡入淡出、叠化推移,向读者昭示了“这秦腔原来是秦川的天籁,地籁,人籁的共鸣”,令人信服地说明深深植根于陕西特定生存环境、风土人情、地域文化中的秦腔是不会“被淘汰,被沉沦”的。接下去,作者回溯秦腔的形成,具体指出秦腔源于西府,是西府敦厚的民性、一唱三叹的自然声韵的艺术延伸。它与生活贴得如此之近,以至于“会远道喊人的人”都有了“唱秦腔的天才”,能唱秦腔成了西府人的第二天性。与西府人的民性、语言交融的秦腔必然历久而不衰。为了穷究秦腔兴盛的原因,作者更深层地剖析了秦腔的接受主体——陕西农民的生存状况和文化心态。作者认为,农民的生活是苦累的,肉体上的苦累需要精神上的快乐来抚慰、来补偿。“秦腔是他们大苦中的大乐”。大喊大叫一段秦腔,“美给了别人的享受,也熨平了自己心中愁苦的皱纹”。

第二部分是六——十自然段,通过排戏、演戏、戏台上下的悲喜剧,突出秦腔与西北农民的血肉联系。这部分描绘具体、生动、刻画细致入微,有强烈的小说色彩。农民戏班排戏条件艰苦但充满乐趣。排戏时演员抛开日常生活的羁绊,进入了自由的审美境界,“秦腔面前人人平等”。这种精神上的欢愉与物质上的匮乏是交织在一起的。“一声唱腔一声咳嗽”,“一出场一脸正经,一下场凑近火堆”,这些不动声色的小幽默,描写排演实况自然到了极致。写演出,先憋足劲儿在开场前的观众席上作文章,写观众抢位子、呼亲朋,买小吃、犯口角,乃至动拳脚招致“秦腔宪兵”抽打,这种近乎疯狂的热情烘托了秦腔与农民的血肉联系。大幕拉开,角色出场。女演员“一身的戏”,男演员“令观众绝倒”,作者描绘得活灵活现。男演员的一声高叫在观众中引起反应的描写,出神入化。一个“碾”字,一个“麻酥酥”形容词,把秦腔唱腔的力度和观众心荡神驰的审美感受表现得撩人心弦。对观众由于移情而不由自主地摹仿李慧娘的舞台动作的生动描写,表现观众的投入、秦腔的感人入木三分。为了进一步写观众对秦腔的痴迷,作者又选取了几种类型的观众,写他们“各尽所能”,使尽浑身解数以获得美的享受。“秦腔的艺术享受,是和拥挤而存在,是有力量而获得的”,“听了秦腔,肉酒不香”。对观众坠入艺术之宫的感受的渲染把秦腔与农民的血肉联系推向了一个新的层次。这一部分的最后,作者写了发生在戏台上下的几出悲喜剧,这些看似闲笔,实际上仍是秦腔强大艺术魅力的表现,是秦腔与农民血肉联系的表现。

文章的第三部分,由戏拓展到农民的家常日用,生活习俗,说明秦腔在陕西有着不可动摇的基础。包台秦腔是办红白喜事最隆重的礼仪,陪着看秦腔是对客人的最高礼遇,秦腔名家的名字同国家领导人的名字在农民心目中享有同样崇高的地位,爱屋及乌,名演员的父母备受照顾……秦腔的影响确实是无时不在、无处不在,“似乎这个人生的世界,就是秦腔的舞台”,难怪作者在文章的结尾处,由衷地感叹:“秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗?”秦腔联系着他们的喜怒哀乐,秦腔渗透在他们的人生旅途。

这是篇品位很高的随笔。读了它,有谁不为那大喊大叫的秦腔所震撼,有谁不为那原生状态的秦川风情所打动呢?

秦腔

以秦声为声腔体系的戏曲剧种。形成于陕西,流播于陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆及西藏等省区。具体形成时间,有秦汉、唐、明诸说。最先其名见于明东南沿海地区的抄本《钵中莲》传奇。明末清初流传南北各地,对许多剧种的形成与发展产生过不同的影响,而成为梆子声腔系统中的代表剧种。清代中叶在戏曲的“花雅之争”中,曾使京腔旧本置之高阁,成为18世纪国内剧坛盟主,出现了同州腔、渭南腔、礼泉腔、周至腔四大流派。清末,又在上述四腔基础上形成了西安乱弹 (又称中路秦腔)、东府秦腔 (又称同州梆子)、西府秦腔和南路秦腔 (又称汉调桄桄) 四路流派。

秦腔唱腔属板腔体,板式节奏基本上有四种: 一板三眼 (4/4节拍)、一板一眼 (2/4节拍)、有板无眼 (1/4节拍)、无板无眼(散板)。三眼板的速度较慢,演员有较多的发挥余地,适于抒情性场面; 一眼板速度较快,适于对话和叙事; 有板无眼的节奏,更多的用在剧情紧张、矛盾冲突激烈的场面; 当剧情发展到非常紧张激烈时,就突破板眼限制,采用无板无眼的散板。基本板式有: 二六板、慢板、代板、二导板、垫板和滚板。除滚板外各板式均分苦音、花音。各种板式的联缀主要通过基本过门、引子过门、衔接过门、间奏过门和落板过门等五种过门进行。此外尚有一种彩腔,是增加旋律华彩,表现特殊感情的。脚色有十三门二十八类。即老生 (分安工、衰派、靠把三类),须生 (分王帽、靠把、纱帽、道袍和红生五类),小生 (分雉尾、纱帽、穷生、武生) 幼生,老旦,正旦(分挽袖、帔蟒),小旦(分闺门、刀马),花旦(分玩笑、泼辣),武旦,媒旦,大净,毛净,丑(分大丑、小丑、武丑)。传统剧目达6000多种。影响较大的有 《庆顶珠》(《打渔杀家》)、《铡美案》、《两狼山》、《梵王宫》、《春秋配》等,解放后加工整理、改编创作的有《游龟山》、《游西湖》、《赵氏孤儿》、《三滴血》、《西安事变》等。具有场面宏大、结构缜密、情节曲折,人物形象鲜明、气派雄浑的艺术特色。唱词大都是七字、十字上下句格局。句数可多可少。多时可达百余句。

秦腔

由弦索调受北杂剧、昆腔、弋阳腔、青阳腔的影响逐步发展而成。陕甘一带的秦腔曾分为同州腔、渭南腔、梆子腔等各个流派。后来陕西境内的秦腔又分为东、西、中、南路。脚色分为老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等13门,即所谓“十三头纲子”,实有二十八类脚色。音乐分为欢音和哭音两大类,曲牌有200种,锣鼓谱50多种,脸谱分12类,眉、眼、嘴、鼻、脑,皆有严格的规范与专门的画法。唱、念、做、打,各有侧重,表演中有许多特技,如趟子、喷火、梢子功、扑跌等,是刻画人物、烘托环境、渲染气氛的重要手段。

秦腔

戏曲剧种。又名“桄桄子”、“梆子腔”等,流行于陕西、甘肃、宁夏等地。一般认为,系由陕西、甘肃、山西一带的民歌小调发展而成。形成时间较早,在梆子腔系剧种中,称为“鼻祖”,对京剧及不少剧种的形成,起过重要作用。其唱腔因流行地区不同,分为东、西、南、中4支,东路秦腔也叫“同州梆子”,唱腔、乐音与蒲剧相同,其他3路,唱腔、音乐稍有差别。音乐属于板腔体,有[慢板]、[代板]等6种板式,除其中的[滚板],唱腔都有喜音、苦音区别。[滚板]属于哭诉、吟诵性唱腔,无板无眼,不讲韵辙,唱词有上、下5句。伴奏文武场有板胡 、二胡、爆鼓、锣钹等。管弦曲牌有200多支。有《两狼山》、《八义图》、《清风亭》等传统剧目3000多个。

秦腔

因陕西古称“秦”而得名,是流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地的最大戏曲剧种,又叫 “梆子腔”,俗称“桄桄子”(主要击节乐器为枣木梆子,击节时发出 “桄桄”之声)。它是在周秦祀典乐舞、傩,汉唐角抵、百戏、歌舞、参军戏的基础上,吸收当地民歌,经历代人民的创造逐步形成的。在陕西凤翔县南萧里村,邰怡家现藏明正德九年 (1514) “雍山老人藏”的《回荆州》木雕戏画和明万历年间(1573—1620)《钵中莲》传奇抄本中,有一段注明用[西秦腔二犯]唱腔演唱的唱词,说明秦腔在当时已形成并外传到其他地方。

清代乾隆年间(1736—1795)是秦腔的鼎盛时期。当时西安就有36个秦腔班社,如保符班、江东班、双赛班(一作双寨班)等。据“广州魁苍黎园饭碑记”记载,清乾隆二十七年(1762)广州就有昆乱合演唱秦腔的“太和班”。特别是秦腔名艺人魏长生及所率秦腔班社,于乾隆三十九年(1774)、四十四年(1779)两次进北京演出,引起“花雅”之争。尤其是第二次进京演出中,注意“演戏能随事自出新意”(张云崧《檐曝杂记》);唱腔“善于传情,最是动人倾听” (《都门记略》); 旦角化妆改“包头”为梳水头,应用发展了“踩跷”的舞蹈程式,剧词、音乐具备了“其词直质,虽妇孺亦能解;其音慷慨,血气为之动荡”(焦循《花部农谭》)等特点,一经登台便风靡京师,使不少戏曲班社出现了京、秦不分而以秦腔为主的局面。秦腔不仅传入山西、河北、河南、山东等地,又演遍了江、浙、闽、广、四川、云南、贵州等 (1781年《江西巡抚都硕复奏遵旨查办戏剧违碍字句》)。流行于广东海丰、陆丰等地的支派“西秦戏”,清末还到新加坡、印尼等地演出。

秦腔

秦腔是在陕、甘民歌的基础上逐渐形成的一个剧种,以古朴粗犷的西北乡风而为甘肃各地群众所喜闻乐见。

秦腔剧目繁多,唱词道白通俗易懂,唱腔变化多样,板路有慢板、摇板、代板、尖板、滚板等。在板胡、二胡、三弦、笛子、梆子、唢呐和锣鼓的奏鸣声中,演员说唱结合,并配以耍翎子、摆纱帽翅、弹长须、亮靴底等一系列特技绝招来表现人物形象、性格,反映出浓郁的生活气息,具有慷慨激昂、苍劲悲壮的艺术风格。

甘肃秦腔脸谱别具风格,独树一帜,讲究庄重、大方、干净、生动、美观。大体可分为白、黑、红、黄、粉五色,白色表示奸险阴狠,黑色表示勇猛憨直,红色表示忠义豪侠,黄色表示庄严神武,粉色表示廉明爽朗。

秦腔

秦腔是流行于中国西北地区陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的最大剧种。因以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”(因以梆击节时发出“恍恍”声)。秦腔源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,经历代人民的创造而逐渐形成,是相当古老的剧种。

秦腔也称“乱弹”,唱腔音色高亢激昂,要求用真嗓音演唱,所以保持了原始豪放的特点,角色可分为老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、老生、须生、小生、大净、毛净、丑角等10多种。秦腔是中国最古老的剧种之一,经秦、汉、隋、唐、宋、元、明历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地,对许多剧种都有很大的影响。其特点是慷慨激昂,宽音大嗓。它主要流行于西北各地,为群众所喜闻乐见,其唱腔、道白、板路、脸谱、身段、角色门类自成体系。秦腔所保留的剧目达700多个,为各剧种之首。

秦腔因其流行地区的不同,衍变成不同的流派:流行于关中东部渭南地区大荔、蒲城一带的称东路秦腔(即同州梆子,也叫老秦腔、东路梆子);流行于关中西部宝鸡地区的凤翔、岐山、陇县和甘肃省天水一带的称西路秦腔(又叫西府秦腔、西路梆子);流行于汉中地区的洋县、城固、汉中、沔县一带有汉调桄桄(实为南路秦腔,又叫汉调秦腔、桄桄戏);流行于西安一带的称中路秦腔(就是西安乱弹)。各路秦腔因受各地方言和民间音乐影响,在语音、唱腔、音乐等方面,都稍有差别。近50年来,东、西、南三路秦腔都不发达,中路秦腔起而代之,故在陕西及整个西北地区均占绝对优势。秦腔可以算是京剧、豫剧、晋剧、河北梆子这些剧目的鼻祖。

秦腔所演的剧目,据现在统计约3000个,多是取材于“列国”、“三国”、“杨家将”、“说岳”等小说中的英雄传奇或悲剧故事,也有神话、民间故事和各种公案戏。秦腔音乐属板腔体结构。其板类共有六种:“慢板”、“二六板”、“带板”、“垫板”、“二倒板”、“滚板”。秦腔的表演朴实粗犷、细腻深刻,以情动人,富有夸张性。

秦腔是中国现存最古老的剧种,是在古时陕、甘、宁一带民间歌舞的基础上逐渐发展形成的。由于它产生于民间,所以能够生动地反映出人民的愿望、爱憎、痛苦和欢乐,反映他们的生活和斗争,因而有着深厚的根基。

秦腔艺术源远流长。相传唐玄宗李隆基曾经专门设立了培养演唱子弟的梨园,既演唱宫廷乐曲也演唱民间歌曲。梨园的乐师李龟年原本就是陕西民间艺人,他所做的《秦王破阵乐》称为秦王腔,简称秦腔。这大概就是最早的秦腔乐曲。其后秦腔受到宋词的影响,从内容到形式上日臻完美。明代嘉靖年间,甘、陕一带的秦腔逐渐演变成为梆子戏。清代乾隆时,秦腔名角魏长生自蜀入京,以动人的腔调,通俗的词句,精湛的演技轰动京城,如今京剧的西皮流水唱段就来自于秦腔。

040 秦腔

戏曲剧种。即乱弹,又名梆子腔或桄桄子。流行于陕、甘、宁、青海及新疆地区。其起源说法不一,一说起源于陕、甘、晋的民间弦索调,民歌小曲,与宋金元的饶鼓杂剧。形成于明代中叶,清初已进入北京并流传全国。陕西境内发展为东、西、中、南4路。东路流行于华县、潼关至大荔一线,唱腔接近蒲州梆子,叫东府秦腔、东路戏、同州梆子。西路流行于凤翔、宝鸡、岐山至陇县一带,称西路戏、西府秦腔。中路秦腔又称西安乱弹、西安梆子。南路流行于汉中、安康地区,叫南路秦腔、汉调桄桄。秦腔流入河东,形成蒲州梆子、代州梆子、上党梆子;流入山东为曹州梆子、青州梆子,流入河南西部为豫西梆子、南阳梆子,乐部为祥符调、河西调。唱腔为板式变化体,有安板(塌板,即慢板)、二六板(分摇板、带板)、代板、起板、滚板五类,另有花腔(彩腔)。分欢音、苦音。乐队分文、武场。脚色称“十三头纲子”,即四生、六旦、二净、一丑。传统剧目2700余个。《和氏璧》、《长坂坡》、《斩韩信》、《打銮骂驾》、《取洛阳》、《三娘教子》、《洞房》、《反洪州》、《双罗衫》、《三搜府》等,为群众喜闻乐见的行当戏。《还我河山》、《鸦片战纪》等辛亥革命之后的剧目,能痛砭时弊,宣扬爱国主义。抗日战争时期陕甘宁边区各剧团的《抓汉奸》、《中国魂》、《官逼民反》、《皖南事变》、《白毛女》等,实践了毛泽东文艺思想。

秦腔

戏曲剧种。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。源于陕甘一带的民间曲调和宋金元的铙鼓杂剧,形成于明代中叶。曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响,以梆子击节,音调高亢、激越,长于表现雄壮、悲愤的情绪。明末李自成起义军将“西调”(同州梆子)作为军戏。清乾隆年间有秦腔班社进北京演唱,使康熙年间的“秦优新声”、“复振于世”。“秦腔”流入河东为蒲州梆子、代州梆子、东路梆子(即上党梆子)、老梆子、河北梆子;入山东为曹州梆子、青州梆子等;入河南以西为豫西梆子、南阳梆子,以东为祥符调、河西调;在陕西分四路,有同州梆子 (东路秦腔)、西安乱弹 (中路秦腔)、西府秦腔、汉调桄桄 (南路秦腔,也叫汉调秦腔)。它们流派不同,风格各异,共有传统剧目四千七百多个。唱段务须偶句,奇数句的末字为仄声,偶句的末字为平声,并要协韵。唱词多为七字句和十字句。角色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,即所谓 “十三头纲子”、实有二十八类角色。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。曲牌(丝弦、唢呐)有二百余种,锣鼓谱五十多种。脸谱分十二类,眉眼、嘴、鼻、脑都有严格的规范与专门的画法。

秦腔

我国现存最古老剧种之一。源于陕甘一带的民间曲调与宋金元的铙鼓杂剧,形成于明代中叶,流行于陕西以及甘肃、宁夏、青海、新疆等地。陕西秦腔有同州梆子(东路秦腔)、西安乱弹(中路秦腔)、汉调桄桄(南路秦腔)和西府秦腔。其角色、唱腔、道白、板路、脸谱等门类自成体系。秦腔传统剧目4700多个,为各剧种之首。秦腔的角色分老旦、老生、须生、小生、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、大净、毛净、丑角等十几种 表演时要求用真嗓音演唱,保持了原始、豪放与粗犷的特点,所谓“唱戏吼起来”,正道出其唱腔特色,并由此成为关中八怪之一。秦腔的主要板式有慢板、二六板、代板、尖板、滚板等,保留曲牌300多个。

秦腔

现专指流行于陕西、甘肃、宁夏、青海等省地的梆子戏。源于山西、陕西、河南三角地带的民间曲调和宋金元的铙鼓杂剧,并曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响,逐步发展形成于明代中叶。以梆子击节,音调高亢、激越,擅长于表现雄壮、悲愤的情绪。明末李自成将同州梆子作为军戏。清代秦腔盛行全国各地,乾隆年间已有秦腔班社进北京演唱。早期秦腔(同州梆子)与早期山西梆子(蒲州梆子)同出一体,以“秦腔”(梆子腔)、“山陕梆子”、“乱弹”等名称盛行山、陕、豫各地,流传全国。“秦腔”流入河东为蒲州梆子、代州梆子、东路梆子(即上党梆子)、老梆子、河北梆子;流入山东为曹州梆子、青州梆子等;流入河南以西为豫西梆子、南阳梆子,以东为祥符调、河西调;在陕西分为东、西、中、南4路,有同州梆子(东路秦腔)、西安乱弹(中路秦腔)、西府秦腔、汉调桄桄(南路秦腔,或叫汉调秦腔)。现在东西两路基本上已被西安乱弹所代替。今流行于各地的梆子戏,均以行政区划分成较多剧种。流派不同,风格各异,共同传统剧目有2748本以上。唱腔分欢音(喜悦、爽快)和苦音(悲愤、凄凉)两类。属板式体(板式变化体)。主要板式有慢板(用鼓板起唱为“安板”,用锣鼓开起为“塌板”)、二六板、摇板、带板、代板、起板、尖板、滚板(纯哭音)。节奏分快、中、慢,另有花腔。唱词多为七字句和十字句。角色分四生(老生、须生、小生、幼生),六旦(老旦、正旦、武旦、小旦、花旦、媒旦),二净(大净、毛净),一丑等13门,实有28类角色。演员重唱,也重工架和特技表演。曲牌(丝弦、唢呐)有200余种,锣鼓谱50多种。乐队分文武场面,文场有板胡(呼胡)、月琴、三弦、京胡、笛子、唢呐、大号等;武场有锣鼓、铙钹、梆子、牙子、交子、水子等。鼓有干鼓、暴鼓、堂鼓、战鼓等,锣有钩锣(大锣)、手锣(小锣)、马锣、银锣等。脸谱分12类,眉、眼、嘴、鼻、脑都有严格的规范与专门的画法,自有特色。秦腔传统剧目多出自民间文人之手,题材广泛,内容丰富。如《八义图》、《春秋笔》、《长坂坡》、《临潼山》、《斩韩信》、《斩经堂》、《打銮骂驾》、《访白袍》、《三娘教子》、《洞房》、《双罗衫》、《三搜府》等。根据现实需要,创作、改编和演出大量现代戏和历史剧,如《还我山河》、《鸦片战纪》、《颐和园》、《抓壮丁》、《中国魂》、《三岔口》、《正气图》、《文天祥》、《游西湖》、《赵氏孤儿》、《西安事变》等。

秦腔qinqiɑnɡ

地方传统戏曲。又名乱弹、桄桄子、梆子腔。属板腔体,为境内主要剧种。秦腔以关中方言语音为基础,特别是泾河、渭河流域诸县的语音发声为正音。明代朱权《太和正音谱》载:“元代知音善歌者,三十六人中之首者卢纲,咸阳人,其音属宫而杂商,如神虎之啸风,雄而且壮,为当时之杰;腰鼓百面,以破苍蝇、蟋蟀之鸣,万无一敌。”又若演员吐字以泾阳、三原语言为标准。明正德五年(1510),武功康海组建戏班,演唱“康王腔”。清康熙年间(1661~1722),咸阳的秦腔班社已为数众多,如保符班、江乐班、华庆班、双才班等。乾隆时期(1736~1795)翰林院学士严长明(江苏人)宦游陕西,酷爱秦腔,所著《秦云撷英小谱》记载关中秦腔班社共有36个,并以礼泉、周至、渭南、大荔为四大流派。秦腔班社演出,不仅为当地人所钟爱,赴北京演出亦受欢迎,被称为“传情在无意之间”,“哑趣传神许擅长”。此时,演员白双儿、豌豆花和金坠子等随泾阳锦绣班演红西安城内。1912年,李桐轩、孙仁玉、范紫东和高培支等人,受辛亥革命影响,办起易俗社,并编写出《一字狱》等剧本。境内各县以易俗社为榜样,先后成立了高兴班(长武)、马家班(武功)、秦贵社(礼泉)、益民社(咸阳)、晓钟社(乾县)、新中社、明正社(三原)等演出团体。1937年中共陕西省委(驻泾阳县云阳镇)、关中工委(驻旬邑县马家堡)相继成立了七月剧团、关中剧团、关警剧团等,创作演出《大上当》《新教子》《十里塬》等新剧目,在唱腔、表演、舞美、服饰等方面都有创新。建国后,咸阳地区有专业剧团14个,创作了大批新剧目,涌现出众多名演员,如郭明霞、王麦兰、舒曼莉、马金仙、赵斌、王义民、昝金香等,新秀如赵改琴、王平、白萍、冯武耕、王亚萍、陈雪红等。这些演员均先后在西北、省、市会演大赛中获奖。据统计,咸阳市有市直戏曲团体3个,县秦腔剧团11个,共有演职人员1100余名。艺术创作人员30余名,演出本折戏目100余种。咸阳秦腔唱腔,分板式和彩腔两部分,每个部分均由苦音和欢音(又称花音)两种声腔体系组成。苦音腔是秦腔有别于其他剧种、最富特色的一种唱腔,演唱时激越、悲壮、深沉、高亢,表现出悲愤、痛恨、怀念、凄凉的感情。欢音腔则欢快、明朗、刚健,擅长表现喜悦、愉快的感情。

.jpg)

秦腔

戏曲剧种。源于陕西、甘肃及山西的民歌小曲和宋金元的铙鼓杂剧,曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响。以梆子击节,音调高亢、激越,擅于表现雄壮、悲愤的情绪。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区,因陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。形成于明代中叶,乾隆年间西安地区有 “保符班” 等秦腔班子36个,有的班社进入北京演唱,使 “秦优新声” 在康熙年间 “复振于世”。秦腔在陕、甘一带又逐渐形成同州腔、醴泉腔、渭南腔、陇州腔等,在陕西发展为四路,有同州梆子、西安乱弹、西俯秦腔、汉调桄桄。它们流派不同,风格多样,共有传统剧目4000多个,常演剧目有 《八义图》、《和氏璧》、《玉虎坠》、《春秋笔》、《紫霞宫》、《惠风扇》 等。脚色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,又称 “十三头网子”。唱腔为板式变化体,唱词多为七字句或十字句。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。乐队分文武场面,一般为10个人左右。文场有二股弦、呼胡、笛、三弦、月琴、京胡、唢呐等,武场主要是锣鼓、铙钹、梆子等析击乐。20世纪著名的班社团体有易俗社、陕西省戏曲剧院等,著名艺人有十八红、党甘亭、刘立杰、王天民等,为秦腔发展作出了重要贡献。

秦腔

戏曲剧种。源于陕西、甘肃及山西的民歌小曲和宋金元的饶蚊杂剧,曾受昆腔、弋腔、青阳腔的影响。以梆子击节,音调高亢、激越,善于表现雄壮、悲愤的情绪。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区,因陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。形成于明代中叶,乾隆年间西安地区有“保符班”等秦腔班子36个,有的班社进入北京演唱,使“秦优新声”在康熙年间“复振于世”。秦腔在陕、甘一带又逐渐形成同州腔、醴泉腔、渭南腔、陇州腔等,在陕西发展为四路,有同州梆子、西安乱弹、西俯秦腔、汉调桄桄。它们流派不同,风格多样,共有传统剧目4000多个,常演剧目有《八义图》、《和氏璧》、《玉虎坠》、《春秋笔》、《紫霞宫》、《惠风扇》等。角色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等十三门,又称“十三头网子”。唱腔为板式变化体,唱词多为七字句或十字句。板式分塌、滚、摇、代、尖五部,细分二十四类。乐队分文武场面,一般为10个人左右。文场有二股弦、呼胡、笛、三弦、月琴、京胡、唢呐等,武场主要是锣鼓、铙钹、梆子等打击乐。20世纪著名的班社团体有易俗社、陕西省戏曲剧院等,著名艺人有十八红、党甘亭、刘立杰、王天民等,为秦腔发展作出了重要贡献。

秦腔

戏曲剧种。又称 “乱弹”、梆子腔。在甘肃与本地小曲子戏相对称之为 “大戏”。作为一种戏剧形式,甘肃秦腔最早的演出活动记载,见于《甘肃通志》中的清代康熙年间。之后演出活动渐次广布各地,并形成了与陕西秦腔不同的特点。至清代乾隆年间甘肃秦腔逐渐形成了以庆阳、平凉为中心的 “东路”, 以天水、陇南为中心的 “南路”和以兰州为中心,西至河西、北至白银、靖远、南至岷县、临夏广大地区的 “中路”。其中 “中路”代表了甘肃秦腔的主流。其特点一是崇尚做派,讲究神韵、气势;二是注重功架、程式独特;三是善造气氛,强调技法;四是造型独特,妆扮神奇。其传统剧目十分丰富,已知的多达1 500多种, 甘肃省文化艺术研究所收藏有1 341种,其中清代抄本180种。秦腔音乐属板腔体,主要板式有二六板、慢板、代板、二导板、尖板、滚板6大类。除滚板纯为苦音外,其它都有欢音、苦音之分。甘肃秦腔在唱腔上的特点是音域较窄,旋律直朴,依甘肃方言行腔,多衬字虚词并多用鼻音,起板简单,另曲牌中佛曲、道曲、小曲比重多,有的曲牌为其它地方秦腔所无, 如 〔勾腔〕、〔回头望北番〕、〔凉州大开门〕、〔老达子小别家〕、〔道歌子〕等。打击乐更为火爆、冗繁。主奏乐器经历了月琴、二股弦、胡胡、板胡四个阶段。甘肃秦腔供奉的戏神是庄王,俗称童子爷,并十分尊敬社火和皮影。各路秦腔一致尊社火为祖, 皮影为舅。均与陕西等地秦腔习俗不同。

秦腔

戏曲剧种之一。一般认为是明中叶在陕西省、甘肃省一带的民歌小曲、弦索调演变而成。陕西、甘肃一带古为秦地,故称秦腔或西秦腔。主要流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区。其音乐唱腔为板腔体,以梆子按节拍,音调激越高亢。明末清初流传南北各地,对许多剧种都有不同程度的影响,成为梆子腔系腔的代表剧种。流行于陕西省的秦腔,又分为西安乱弹、同州梆子、西府秦腔和汉调桄桄等流派。行当分四生、六旦、二净、一丑,共十三门,又称 “十三头网子” 。抗日战争时期,陕甘宁边区的文艺工作者曾运用秦腔,创作演出了 《血泪仇》等现代戏,对戏曲表现现实生活,进行了有益的革新尝试。秦腔的传统剧目,题材广泛,内容丰富,约有2700多本。经过整理改编的传统剧目主要有 《游龟山》 、《游西湖》 、《赵氏孤儿》 、《三滴血》 、《火焰驹》等,新编演的剧目有 《西安事变》 、《海瑞训 “虎”》、《月照新人》等。《三滴血》、《火焰驹》已摄制成影片。著名演员先后有王喜儿、陈雨农、麻子红、王天民、李正敏、苏育民、刘毓中等。

秦 腔

秦腔

戏曲剧种。流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。起源于山西、陕西、河南三角地带的民歌小曲,由弦索调受北杂剧、昆腔、弋阳腔、青阳腔的影响逐步发展而成。清乾隆末年,著名演员魏长生等北上京都、南下扬州,为传播秦腔艺术做出了贡献。陕甘一带的秦腔曾分为同州腔、渭南腔、梆子腔等各个流派。后来陕西境内的秦腔又分为东、西、中、南路。脚色分老生、须生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、媒旦、大净、毛净、丑等13门,即所谓“十三头纲子”,实有二十八类脚色。音乐分为欢音和哭音两大类,曲牌有200种,锣鼓谱50多种。脸谱分12类,眉、眼、嘴、鼻、脑,皆有严格的规范与专门的画法。唱、念、做、打,各有侧重,表演中有许多特技,如趟子、喷火、梢子功、扑跌等,是刻画人物、烘托环境、渲染气氛的重要手段。辛亥革命以后,对秦腔进行了大的改良,编演了《三滴血》、《还我河山》等宣传爱国与民主思想、针砭时弊的新剧目。抗日战争时期,在陕甘宁边区,曾用秦腔形式创作演出了《血泪仇》等现代剧。解放后,整理的传统剧目《赵氏孤儿》等影响较大。

秦腔qin qiang

Shanxi opera

- 急难相恤,远亲不如近邻。是什么意思

- 急难险重任务是什么意思

- 急雨是什么意思

- 急雨打在水缸里——心里翻起了泡是什么意思

- 急雨捎溪足,斜晖转树腰.隔巢黄鸟并,翻藻白鱼跳是什么意思

- 急雨收春,斜风约水,是什么意思

- 急雨放晴群鸟散,晚风送暑乱蝉吟。是什么意思

- 急雨跳荷叶,轻风落杏花(打美人名二)绿珠、红拂是什么意思

- 急雨轻雷开道路,星河北斗转**。是什么意思

- 急雨颠风是什么意思

- 急電是什么意思

- 急需是什么意思

- 急需之物是什么意思

- 急須是什么意思

- 急须是什么意思

- 急须堤备。是什么意思

- 急风是什么意思

- 急风暴雨是什么意思

- 急风骤雨是什么意思

- 急飐飐是什么意思

- 急飕飕是什么意思

- 急驰是什么意思

- 急驰传送是什么意思

- 急驰忽拉是什么意思

- 急驰,奔趋是什么意思

- 急骑是什么意思

- 急骚是什么意思

- 急骤是什么意思

- 急骤的大风是什么意思

- 急骤的雨是什么意思

- 急骤,急速是什么意思

- 急骨是什么意思

- 急黄是什么意思

- 急黄喘息方是什么意思

- 急黄清解方是什么意思

- 急黄病方是什么意思

- 急黄黄疸方是什么意思

- 急齁齁是什么意思

- 急𡰪忽势是什么意思

- 急𡰪忽肠是什么意思

- 急𢖷急躁是什么意思

- 怦是什么意思

- 怦怦是什么意思

- 怦怦跳是什么意思

- 怦然是什么意思

- 怦然心动是什么意思

- 怦营是什么意思

- 性是什么意思

- 性是什么意思

- 性、性分化是什么意思

- 性一元论是什么意思

- 性三品是什么意思

- 性三品说是什么意思

- 性不可强合是什么意思

- 性不性是什么意思

- 性不改是什么意思

- 性不能自贤,必有习也;事不能自知,必有见也。习之是,而见之广, 君子所以有成也。是什么意思

- 性不长是什么意思

- 性不饮是什么意思

- 性与可爱 [英国]劳伦斯是什么意思