离心法

利用模板高速旋转时的离心力使具圆心空腔的构件成型和密实的工艺。构件生产时,将装有混凝土拌合物的构件模板放在离心机上,模板高速绕自身纵轴旋转,混凝土拌合物在离心力作用下被均匀甩于模板内壁并挤出部分水使混凝土拌合物密实。

离心机有滚轮形和车床式两类,有多级变速装置。离心成型分为两个阶段:第一阶段使混凝土拌合物均匀分布于模板内壁,形成空腔。此时转速不宜太高,以免混凝土拌合物离析;第二阶段使混凝土密实,此时转速高、离心力大,压实混凝土拌合物。此法宜于生产电杆、管子等具有圆形空腔的构件,其外形可为各种形状。

离心法

离心法是利用离心机产生的离心力对溶液中溶质进行分离制备或分析测定的一种极常用的物理方法。可应用于:

❶分离制备: 可以分离制备细胞、细胞器、亚细胞器、酵母、细菌、病毒、核蛋白体、DNA、RNA、蛋白质等,提供实验研究的材料或工业生产用。

❷分析测定:可以分析测定核蛋白体、病毒、DNA、RNA、蛋白质等的分子量、沉降系数、扩散系数、摩擦系数和悬浮密度等物理学参数。

原理

重要的物理学概念

(1) 沉降: 是指溶液中密度比溶剂(介质)密度大的溶质颗粒,在重力场或离心力场中,由于受到重力或离心力的作用而沿力场方向的移动,从而产生的溶质颗粒的净迁移。

(2) 漂浮: 是指溶液中密度比溶剂密度小的溶质颗粒,在浮力的作用下而沿浮力方向的移动。

沉降或漂浮都会使溶液浓度分布发生改变,形成不同浓度的颗粒界面,观察颗粒界面的移动,即可观察到沉降行为或漂浮行为。

沉降与漂浮的本质区别就在于溶质颗粒密度比溶剂密度大还是小。

(3) 扩散: 是指由于溶液浓度梯度 (溶液各部分溶质颗粒数不等) 的存在,浓度高的部分的溶质向浓度低的部分移动,从而产生的溶质颗粒的净迁移。

沉降漂浮与扩散是两个对立的作用,溶质的沉降必定引起溶质的扩散。二者可以达到动态平衡——沉降平衡。

(4) 沉降系数: 详后。

(5) 扩散系数: 是费克第一扩散定律 (描述溶质扩散速率的定律) 中的一个比例常数,它在数值上等于当浓度梯度为一单位时,在一秒钟内通过1cm2面积而扩散的溶质量。

(6) 沉降平衡: 是指沉降与扩散这两个对立作用达到的相互平衡状态; 在此状态下,溶质颗粒的净迁移为零,溶液浓度的分布表现为稳定状态。

溶质的沉降行为及其影响因素 悬浮液 (溶液) 静置不动时,如颗粒(溶质)密度比介质(溶剂)密度大,由于重力场的作用,悬浮的颗粒逐渐沉降。颗粒密度越大,则沉降越快。反之,如颗粒密度比介质密度小,则颗粒就漂浮。另外,如两者相等,则颗粒既不沉降也不漂浮,处于相对静止状态。虽然,颗粒的沉降与否是决定于颗粒密度与介质密度的相对大小,但其沉降速度尚与颗粒的大小和形状、介质的粘滞系数(粘度)以及重力场强度有关。

由于颗粒的沉降使悬浮液出现浓度梯度,从而就引起了扩散现象。不过,像红细胞大小的,直径为数微米的颗粒可以利用重力来观察它们的沉降行为。红细胞的直径为6~8nm,然而,小于几个微米的颗粒,如病毒和蛋白质分子。则不可能仅仅利用重力作用来观察它们的沉降行为。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重,两者抵消。如利用离心方法产生强大的离心力场。增加沉降因素,就可以观察到这些小颗粒的沉降行为。

无论是在重力场或是离心力场,颗粒沉降到最后都会处于沉降平衡状态。

溶质颗粒在离心力场中的力学分析

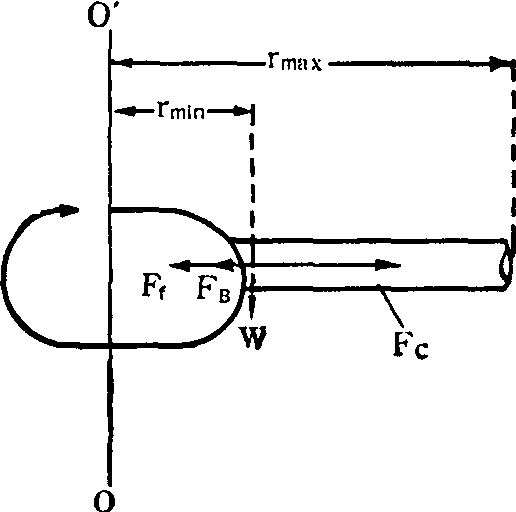

(1) 力的种类: 悬浮在介质中的颗粒在离心机转头中,于水平面内作高速旋转运动,它受到四个力的作用,即离心力场给它的离心力 (Fc)、介质给它的浮力 (FB)和摩擦力(Ff)以及重力场给它的重力 (W)。如图所示。在这四个力中,使颗粒产生运动(沉降)的始动力主要是离心力Fc。虽然重力也是颗粒产生运动的一个始动力,但它比离心力小得多,完全可以忽略不计。即使是在低速离心时,如1000转/分(即r.p.m)时,距离旋转轴心10cm处的颗粒所受到的离心力就为重力的112倍 (详后)。所以,可以认为,溶质颗粒在离心力场中只受到三个力的作用,就是离心力、浮力、摩擦力。

溶质颗粒在离心力场中的力学分析

OO′:颗粒旋转轴心线;

rmin:颗粒起始位置;

rmax:颗粒终止位置;

Fc:离心力;

FB:浮力;

Ff: 摩擦力;

W: 重力。

(2)力的大小: 溶质颗粒在离心力场中受到的三个力的大小分别可用下述公式描述:

F =Vδω2r(1)

FB=Vρω2r (2)

Ff=3πdηv (3)

V:颗粒体积;

ω: 离心机转头角速度;

ρ: 介质密度;

η: 介质粘滞系数;

δ: 颗粒密度;

r: 颗粒离旋转轴心线距离;

d: 颗粒直径;

v: 颗粒沉降速度。

其中,式(3) 是描述球形颗粒的摩擦力。对于非球形颗粒则需要再乘一个比例系数——摩擦阻力比f/f0,本文仅讨论球形颗粒。

(3) 力的方向: 离心力Fc的方向始终是指向离心管管底; 摩擦力的方向与颗粒运动的方向相反,由于离心力的方向就是颗粒运动的方向,所以摩擦力的方向是与离心力方向相反的方向; 这些都比较清楚。然而浮力的方向就不易被理解。

按照一般概念,浮力的方向总是垂直向上 (与重力场方向相反)。但在强大的离心力场中,正如前述,重力场的作用是可以忽略不计的,所以在离心力场中浮力的方向肯定不是垂直向上的。然而,为了较好地理解,可以直观地把离心力场看作是一个水平方向的“重力场”,按照“浮力方向总是与重力场方向相反”的一般概念,就可以理解到离心力场中浮力的方向是与离心力场方向相反的,亦即与离心力方向相反,与摩擦力方向相同。

溶质颗粒在离心力场中沉降行为的物理学描述

(1) 沉降速度(v): 根据以上力学分析,如当颗粒所受力的合力为零时,也就是颗粒的离心力等于颗粒所受浮力与摩擦力之和时,即FC=FB+Ff时,颗粒将作匀速运动。将前述式(1)、式(2)、式(3) 代入此式,可求得此时颗粒的沉降速度v为:

沉降速度的物理学意义是相同浓度所组成的颗粒沉降界面在单位时间内所移动的距离,其定义式为

在式(4)中,若:

δ>ρ 则V>0 颗粒顺离心方向沉降

δ=ρ 则V=0 颗粒沉降停止而终止于此

δ<ρ 则V<0 颗粒逆离心方向漂浮

以上结论就是等密度梯度离心法的理论基础。

(2) 沉降时间(Ts): 如前图所示,若颗粒的起始位置与终止位置离旋转轴心线的距离分别为rmin和rmax,则颗粒从起始位置沉降到终止位置所需的沉降时间Ts可由dt积分求得,即: Ts=∫dt,经数学推导可得:

(3) 沉降系数(s):是指颗粒所受力的合力为零时单位离心场强度(即单位离心加速度)的沉降速度,即s=

将式(4)代入即得:

沉降系数s又称沉降常数,但对于某种样品只是在特定的情况下才保持常数不变。由式(6) 可知,此特定情况指的是介质的η、ρ一定。

s值的单位为秒。由于一般颗粒的s值很小,通常在10-13秒水平,所以一般都以10-13秒为一个基本单位,称为漂浮单位或斯维得贝格单位,或直接称为一个s,即1s=10-13秒。

根据式(4)、式(5)和式(6),我们对前面概述的“溶质的沉降行为及其影响因素”就可以有一个较明确的理解。

转子常数K与离心时间的预报 转子常数K又称沉清因子是指某转子在一定转速时的一个常数,其值为:

N为每分转速。

N为每分转速。对于特定的转子,其最高转速时的K值是该转子的主要特征常数。对于实验中特定的起始和沉降终止位置条件(rmin和rmax),我们可以根据式(7)自行计算K值。颗粒的沉降系数s和转子常数K与颗粒沉降时间Ts有如下关系:

其中K是无量纲的,s的单位是斯韦得贝格单位,得出的Ts的单位为小时。

大多数离心机说明书中对每个转子都列出了不同转速时的K值表。如果知道某颗粒在某条件下的沉降系数s,再根据选定的转速从说明书中查得转子常数K,就可以根据式(8) 求出该条件下、相同起始和终止位置的该颗粒所需的沉降时间Ts,也即所需的离心时间。

如果颗粒终止位置是离心管管底,就只要使离心时间大于或等于颗粒沉降时间,就可以使它形成沉淀而被分离出来。

如果要分离甲、乙两颗粒,也只要以离心管管底为终止位置,分别计算它们所需的沉降时间Ts甲和Ts乙,使得离心时间满足于如下关系式:

Ts甲≤离心时间<或<

另外,若所选的转速为说明书中未列出的转速,则可以通过下式求得该转速时的转子常数K: r.p.m. 与R.C.F.及其相互关系

r.p.m. 与R.C.F.及其相互关系

(1) r.p.m.: 是指每分转速。

(2) R.C.F.: 是指相对离心力场强度。即实际离心力场强度(离心加速度)化为重力场强度(重力加速度)的倍数。

(3) r.p.m.与R.C.F.相互关系: 可用下式描述,R.C.F.=1.12×10-5r(r.p.m)2

离心方法 按照离心目的,离心方法可分为两大类:制备离心法和分析离心法两大类。下面制备离心法中所述的一些离心方法在分析离心法中也常被采用。

制备离心法 (1) 差速离心法: 是利用大小和密度不同的颗粒的沉降速度的差异将样品分成各个比较纯的组分的离心方法。它是将样品及其分离出沉淀后的上清液在粘度和密度不同的介质中,利用不同的转速和不同的离心时间,使样品中大小和密度不同的颗粒,从大颗粒高密度到小颗粒低密度的顺序逐级分离。此法分离样品颗粒之间的分辨率不高。只有当两种颗粒的沉降系数相差几个数量级的s单位才能被很好地分离开来。所以只能用做粗提纯。

(2) 密度梯度离心法: 又称速度区带离心法,它既利用了大小和密度不同的颗粒的沉降速度不同,又利用了不同密度的介质对沉降速度影响不同,从而将样品分成各个比较纯的组分的离心方法。它是在离心管中预先装入连续或不连续的、线性或非线性的,密度自管口至管底递增的梯度介质(如蔗糖、甘油、CsCl、KBr等),介质区带最大密度(即管底介质密度)小于所需样品颗粒的密度。将样品加于梯度介质的表面,离心,控制离心时间在所需样品颗粒穿过部分梯度介质形成分离区带以后和达到其管底之前,从而得到所需样品颗粒的分离区带。此法的关键是离心时间的选择和控制。此法分离的分辨率比差速离心法好,即使是一般人使用此法,在制备超速离心机上也能够分离s相差20~30%的样品颗粒,而高水平的离心者则可以分离出相差5~10%的样品。

(3) 等密度梯度离心法: 是利用颗粒在与其密度相等的“等密度”介质中沉降停止而终止于此介质区带中的一种高纯分离离心法。此法分离的基础仅仅是颗粒的不同密度,而与它们的大小和形状无关。尽管离心初期可能与大小和形状有关,即离心初期颗粒可能是按沉降速度方式沉降,但离心后期离心的结果却只决定于等密度介质的位置。此法也是使用梯度介质,但与密度离心法不同。前者介质的密度梯度中必须包括与所需样品颗粒密度相等的密度; 而后者介质的最大密度也不超过所需样品颗粒的密度。此法广泛用于DNA、RNA的高纯分离。

根据介质梯度形成的方式,等密度梯度离心法尚可进一步分为离心自成等密度梯度离心法和预制梯度等密度梯度离心法。

分析离心法 分析离心法要求离心机具有较高的精密性,所以分析离心法实际上就是指采用超速离心机的分析超离心法。一般所指的分析超离心法有两种,即沉降速度法与沉降平衡法。

(1) 沉降速度法: 是通过测定颗粒界面沉降速度而进行的一种较常用的分析离心法。它是利用离心的加速作用,将颗粒加速到足够产生可方便测量的沉降速度v,根据s=v/ω2r求得沉降系数S。如已知颗粒的扩散系数D,则可根据下式求分子量:

R: 气体常数;

T: 绝对温度; : 颗粒的微分比容。

: 颗粒的微分比容。

(2) 沉降平衡法: 是利用沉降平衡状态下溶液浓度在离心管中的分布表现为稳定状态,通过测定两个颗粒界面r1、r2处对应的溶液浓度而进行的一种分析离心法。此时颗粒的分子量可根据下式求出:

沉降平衡分析中,沉降因素 (如颗粒大、密度重、力场强等) 多的颗粒沉降行为明显,但达到平衡状态需时很长,所以它一般在较低速度下进行。即使如此,对于非常大的大分子平衡必须要一天或更长时间的持续转动。然而,利用阿奇博尔德趋近平衡法可求得类似的结果,而要比完全达成平衡所需的时间短得多。

- 纸浆打浆度的测定计算是什么意思

- 纸浆氯化用氯量计算是什么意思

- 纸浆水化度的测定计算是什么意思

- 纸浆洗净度的有关计算是什么意思

- 纸浆洗涤用水量的确定是什么意思

- 纸浆浓度的测定计算是什么意思

- 纸浆浓度调节器的计算是什么意思

- 纸浆物理性能的检验计算是什么意思

- 纸浆白度的计算是什么意思

- 纸浆的化学分析计算是什么意思

- 纸浆的筛分析计算是什么意思

- 纸浆相对体积的计算是什么意思

- 纸浆相对浓度的计算是什么意思

- 纸浆粗渣含量测量仪的测定计算是什么意思

- 纸浆组分的调节计算是什么意思

- 纸浆组分调节系统调节器的整定是什么意思

- 纸浆高锰酸钾值与卡伯值及木素含量之间的关系是什么意思

- 纸漏印刷艺术是什么意思

- 纸烟是什么意思

- 纸片儿是什么意思

- 纸版是什么意思

- 纸版画是什么意思

- 纸牌是什么意思

- 纸牌是什么意思

- 纸牌是什么意思

- 纸甲是什么意思

- 纸的不透明度的测定计算是什么意思

- 纸的令重(SI制)的计算是什么意思

- 纸的令重(英制)的计算是什么意思

- 纸的剥离强度的测定计算是什么意思

- 纸的各种物理强度与定量的关系计算是什么意思

- 纸的定量、令重及吨令的速查是什么意思

- 纸的性能是什么意思

- 纸的耐折度的测定计算是什么意思

- 纸的耐热度的测定计算是什么意思

- 纸的透明度的测定计算是什么意思

- 纸窗如破衲,丛添针线迹。纤纤鱼鳞光,朝曦逗微隙。是什么意思

- 纸笔是什么意思

- 纸粕层的硬度计算是什么意思

- 纸粕辊变形面积的宽度计算是什么意思

- 纸粕辊的使用与维护是什么意思

- 纸粕辊的压制中套纸次数计算是什么意思

- 纸粕辊辊轴尺寸的计算是什么意思

- 纸粕辊运行时产生的热量计算是什么意思

- 纸糊的灯笼——一戳就破是什么意思

- 纸素是什么意思

- 纸绝缘电力电缆是什么意思

- 纸缯是什么意思

- 纸老虎是什么意思

- 纸老虎是什么意思

- 纸色谱法是什么意思

- 纸草学是什么意思

- 纸虎是什么意思

- 纸衣是什么意思

- 纸袄是什么意思

- 纸袋是什么意思

- 纸袋纸纸机半干压光装置是什么意思

- 纸被是什么意思

- 纸质品包裹是什么意思

- 纸质滤嘴卷烟是什么意思